鹿本高校の授業と授業改善

【クロスカリキュラム】3年普通科文系 古文「源氏物語」×「地学」(気象)その1

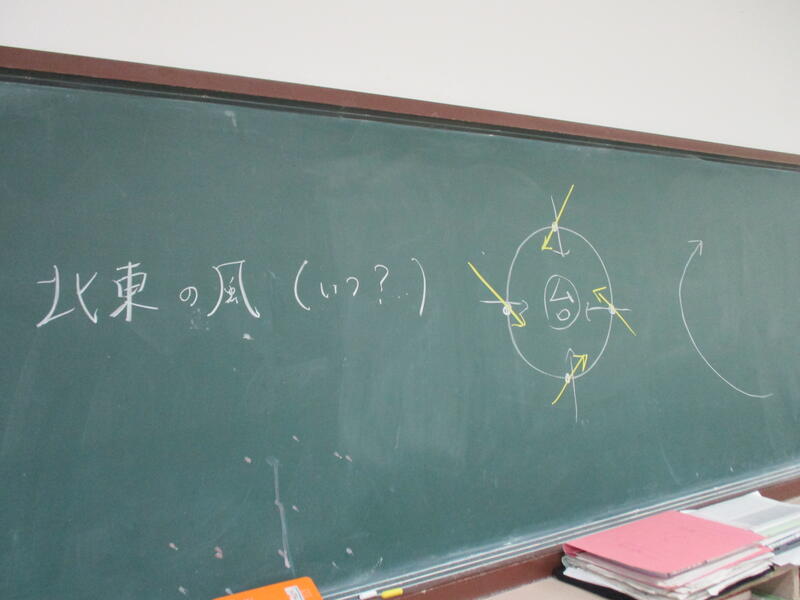

3年生の古文の授業では、「源氏物語」について扱っています。今回はその最後の締めくくりとして古文×地学でクロスカリキュラムを実施しました。内容は「野分」に描かれる台風がどのような台風だったのかを、「野分」の描写から予測するというものです。

まず初めに国語の先生から野分とその登場人物の紹介後、野分の本文を読みました。

その後グループで野分の描写をもとに、過去の中心気圧が低い12の台風と比較して、野分の台風がどの台風に一番近いのかを予想しました。

途中地学の先生から台風についての説明(1学期の気象分野の復習)もあり、地学の知識を用いて再度考えました。

それぞれ風向、時刻、上陸場所等多様な視点で考えていましたが、途中で時間になり・・

続きは来週の地学の授業で班の意見を全体で共有します。

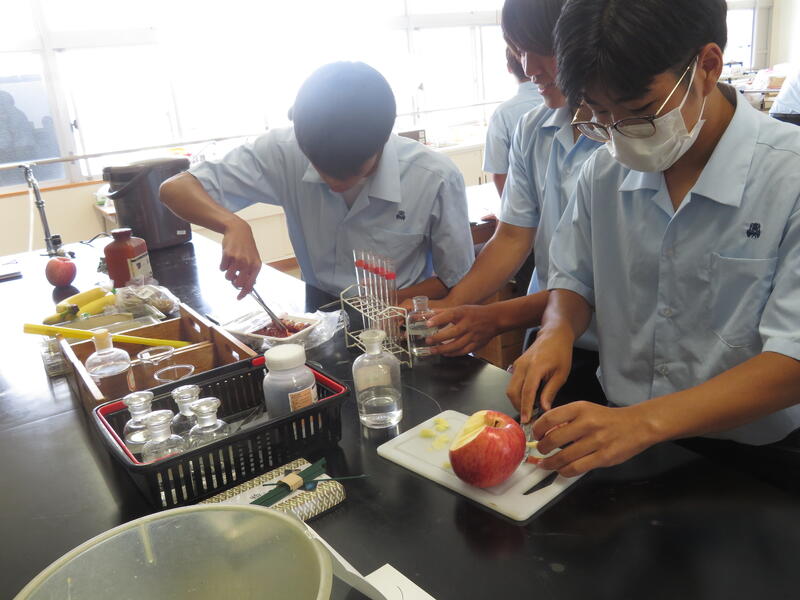

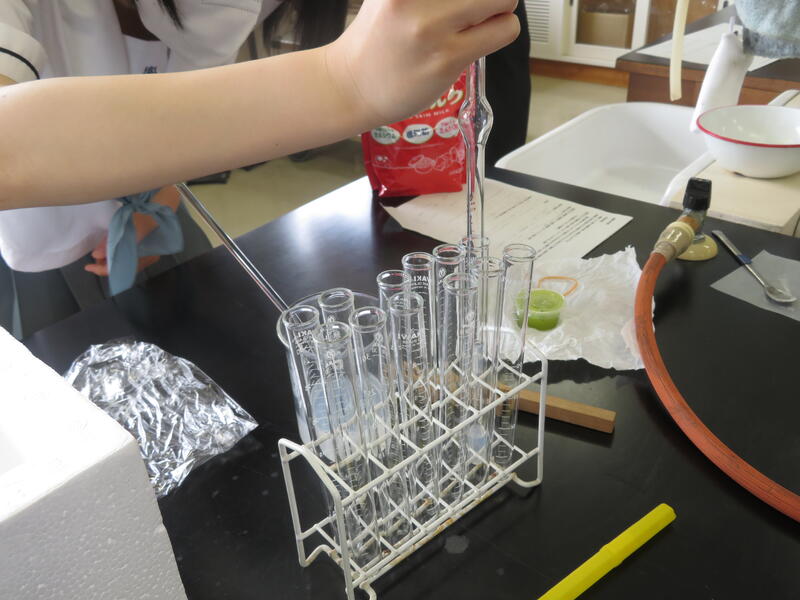

【 生物基礎 探究型授業 】酵素の実験をしました

酵素の性質を学ぶ単元の授業で、1年グローバル探究コースが実験を行いました。

与えられた実験材料や器具を使うのではなく、班のみんなで話し合い、自分たちで実験を組み立て実施しました。

修学旅行2日目(2学年)スキー研修午後の様子

午後からはリフトを使って滑り始める人達もでてきました。

少し疲れもありますが、まだまた楽しんでいます。

修学旅行2日目(2学年)スキー研修その1

絶好のスキー日和の中、1日目の研修がスタートしました!

雪景色に興奮しつつ、慣れない雪の中を苦戦しながら歩くも楽しそうな表情でゲレンデに上陸しました!

日頃体験できないスキーを精一杯楽しんできます!!

修学旅行2日目(2学年)朝の様子

2日目の朝は6:30起床で、7時から朝食をとりました。

今日はいよいよスキー研修です。準備をして、スキー研修がんばります。

修学旅行1日目(2学年)長野到着

予定より少し早い18時過ぎに長野ホテルに到着しました。現地気温は約-3℃で、雪も少し残っていました。

到着後は部屋で荷物の整理や着替えを行い、入所式と夕食でした。

入所式は、1組の牛島くん、生徒会長の塩田さんが挨拶を行いました。

これから2日宿泊します。

修学旅行1日目(2学年)羽田空港到着

10:45頃に福岡空港を出発して、無事羽田空港に到着しました。

今からバスで5時間ほどかけて長野に向かいます。

窓からの景色も楽しみです、

修学旅行1日目(2学年)鹿本高校出発

朝6:40分に集合し、いよいよ今から出発します。

早朝から送迎・見送り・交通整理等ありがとうございました。まずは、福岡空港へ。

①修学旅行(2学年)出発式

修学旅行の出発式を行いました。

はじめに校長先生からお話をいただき、生徒を代表して黒田さんが挨拶をしました。

JTBの白石様にも諸注意等をしていただきました。

いよいよ明日からです。修学旅行に向けて準備して下さった方や、保護者への感謝の気持ちを大事にし、集団で旅行するという自覚を持って3泊4日を過ごしたいと思います。

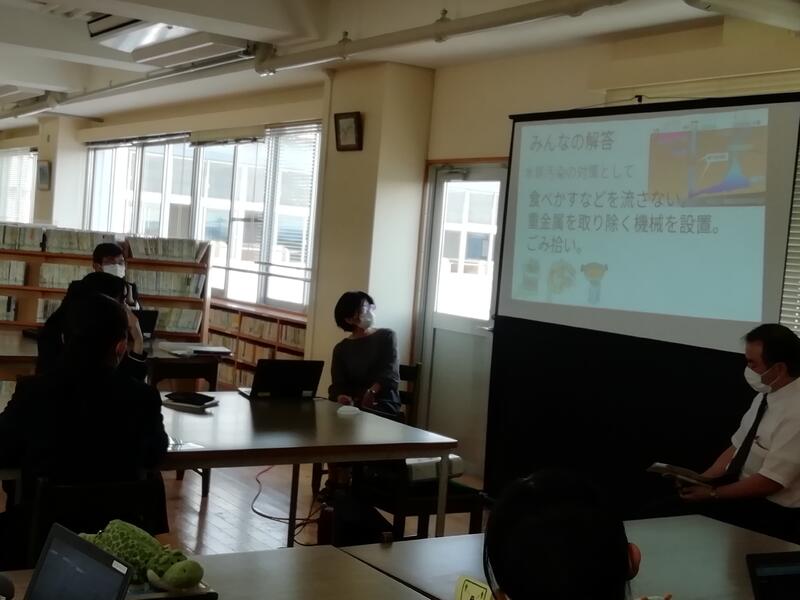

クロスカリキュラム 生物×地理×化学で環境問題を考える

生物の授業で環境問題についてどのくらい知っていて、どんな対策が取られているのか。また、取るべきなのかを生徒達から意見を収集しました。

その解答をもとに社会的な視点と科学的な視点で環境問題や対策について先生方にディスカッションをしていただきました。電気自動車の普及が本当に二酸化炭素の増加を抑えるのか。重金属とは何なのか。外来生物は本当に悪い存在なの。とにかく多様な視点やこれまで良い、悪いと考えてきたことが本当なのかという問を投げかけられ、生徒達は自然と思考し、自分の考えを周りと話し出す場面がいくつも見られました。

次は班ごとに各環境問題について調べプレゼンをしてもらいます。最大のテーマはこの環境問題は自分や社会とどう繋がり関係しているのかです。多くの視点と気付きを得て、良い発表ができることを期待しています。