定時制日誌

若さバクハツ! クラスマッチ!

7月23日(木)は、生徒会主催の全校生徒によるクラスマッチでした。種目は、バドミントンのダブルスです。21点先取で勝負がつきます。

蒸し暑い体育館内には、校長先生の応援の中、生徒たちの熱気があふれ、汗だくだくの試合展開でした。予想に反して、初戦で敗退する先輩!、着々と駒を進めるペア!

決勝戦では、応援部隊の熱い声援に囲まれ熱戦を展開しました。

長崎の伝統郷土料理特集「浦上そぼろ」

メニューは、和風ハンバーグ、浦上そぼろ、御飯、味噌汁、牛乳。このうち浦上そぼろが長崎の伝統郷土料理だそうです。

給食の先生にきいたら、「そぼろ」とは長崎の方言で、粗せん切りのことだそうです。本当は豚肉などが入っているそうですが、今日は予算の関係で、豚肉は抜きだそうです。

御飯のお供にいつものイリコの佃煮と、なめ茸。

なめ茸、大きな瓶詰めがあるの?と聞いたら、「簡単に作れるのよ!」

という訳で、レシピ!

えのき茸、しょうゆ、砂糖、みりん、…を合わせて炊くだけ~!

そんなに簡単にできるの?

簡単! 簡単!

でもね

えのき茸は、炊くと小さくなって、できあがりは少~しになってしまうから、多めに準備してね。

時々、安い時があるので、その時に、まとめ買いしておくのよ

地域の方とちらし寿司をつくり交流しました!

7月22日(水)に、近隣の出水南地区の熟年者の方10名をお招きして、1・2年生40名が合同調理と交流会を行いました。

「ちらし寿司」・「豆腐としめじの味噌汁」・「きゅうりと鶏肉の和え物」の3品をつくりました。元気のいい生徒も、もの静かな生徒も、人生の先輩にやさしく指導していただき、笑顔の調理実習でした。一緒につくる姿は、祖父母と孫の微笑ましい姿でした。

実習の後は、各班ごとにテーブルを囲み笑い声があふれる会食になりました。

片付けの後、各班ごとにお勉強会です。日頃の暮らしの様子や、エコ活動への取組・地球温暖化を抑えることにつながりそうな体験や、技・知恵などを教えていただきました。また戦争体験なども含めた熟年者の方々の貴重な人生体験は生徒たちの今後の人生にとって大きな糧となることでしょう。

このような取組を20年間続けてこられたのもみなさまの御協力があってのことと感謝しております。出水南地区のみなさま、ありがとうございました。

生活体験作文発表会が開催されました。

7月17日(金)に、校内生活体験作文発表会が開かれ、クラスを代表して、1年生3人、2年生4人、3年生1人、4年生2人の計10人の生徒が発表しました。

「今まで生きてきて」「温かい心にふれて・・・・」「新たな出発」「好きなもの苦手なもの」「気持ちの変化」「仕事をするようになって思ったこと」「きっかけ」「定時制で、私は変われた」「夢」「あたりまえの幸せ」のタイトルで、各人が自分の過去を振り返り、「湧定にきてほんとに良かった」、「変われた」、と湧定での友達や先生たちとの関わりを語り、自分の夢を堂々と発表しました。

会場では、生徒や保護者が真剣に聞き、共感し、発表者へのメッセージカードで自分の思いを伝えました。

生徒・職員代表による審査結果により、本校代表1人が選出され、10月の熊本県定時制通信制文化大会で発表します。

発表順番を待っています。ドキドキ! |  発表中です。 |  審査員が審査しています。 |

発表者へのメッセージカードの記入中! |  | |

参加した保護者からは、次のような感想をいただきました。

○ それぞれに過去の体験を発表され、数分の作文発表にされていましたが、私たちが考える以上の辛いことがあったのだと思います。誰もが「この学校にきてよかった」と思われている、「変わった」と感じていることは同じですね。これからの人生にむかってキラキラと輝いて欲しいものです。

○ 発表する生徒さんが自分自身のことを赤裸々に語るすごさは、きっとそれをしっかり受け止めてくれる湧定の仲間・先生がいると信じているからこそでしょうね。居心地の良い学校に通わせていただいていることに感謝します。

エイズ啓発 巡回パネル展

エイズ啓発 巡回パネル展

『HIV×(日常)×わたし』

若い世代を中心に広がっているエイズや性感染症について、正しく知る機会とすることを目的に、熊本市感染症対策課と連携し、エイズ啓発巡回パネル展を実施しています。学校での巡回パネル展は今年が初めての取組で、湧定がその1校目となりました。

パネルは、熊本の若者によるボランティアグループ「Safe LOVE Kumamoto」と感染症対策課の協働で作成されたものです。

7月15日の性教育講演会とタイアップする形で、7月7日~7月24日まで、給食室前のホールで開催しています。

パネルを見て、友人と話して、自分の「性」や「生」にしっかり向き合うきっかけにして欲しいと思います。

(7月16日、NHK熊本さんの取材をうけました。後日、放送予定です。)

思春期のみなさんに伝えたいこと! 性教育講演会

7月15日(水)3・4時限目に、性に関する

続いて、池田クリニック副院長 池田景子先生から、妊娠・性感染症・それに多様な性について、わかりやすくお話していただきました。

| 望まない妊娠で中絶するのは、全国で18万件。1割が10代であり、1000人が中学生以下です。 性行為は愛情の表れではありません。人を好きになるとは、信頼関係があるということ、対等の立場であるということです。性行為を「嫌だ」と言えないのは、言わせないのは、対等の立場ではないということです。信頼関係を深め愛情を育むには、時間が必要です。どうしてもという状況のときは、避妊をしなさい。避妊は女性に対する最低限のマナーです。 性感染症は、命に関わる病気につながる感染症です。思春期の二人は、その時は真剣につきあっていても、分かれるのが早い傾向にあります。だから、性感染症が広がります。婦人科は、若い人でも相談できるところです。おかしいと思ったらぜひ相談にきてください。 また、性犯罪が身近に迫っています。プライベートゾーンは、自分以外の人が傷つけてはいけないところです。「性器=人権=心」につながっているのです。もし被害にあったら、早急に信頼できる人に相談してください。 いま、多様な性の時代です。男・女ではなく、多様な性を自然に認める感覚を養ってほしい。妊娠すること・できないこと・しないことに、優劣をつけることは絶対にしてはいけない。自分らしく生きて行ってほしいです。 最後に、一人で悩むことは絶対しないで、何かあれば、いつでも私の所に相談にきてほしい。「性とは、人生にかかわる大きな問題」なのです。 |

講演を受けて、保健委員長が謝辞をのべて閉会となりました。

今日の給食は「とんかつ」

配膳の際、メインの皿には繊キャベツとスパゲティサラダはつがれていましたが、まだとんかつはのせられていません。

列の順番が来ると、「ザクッ! ザクッ!」と美味しそうな響き。

一人一人順番に、その場でとんかつに包丁を入れていきます。

揚げ立ての美味しいところを食べてもらいたくて・・・。

「おいしい」の声があちらこちらから。

「街のお店で食べてるみたい!」の声も。

おまけに、ポテトが2個。かわいらしいニコニコマークが型押しされていて、何だか食べるのがかわいそうです。

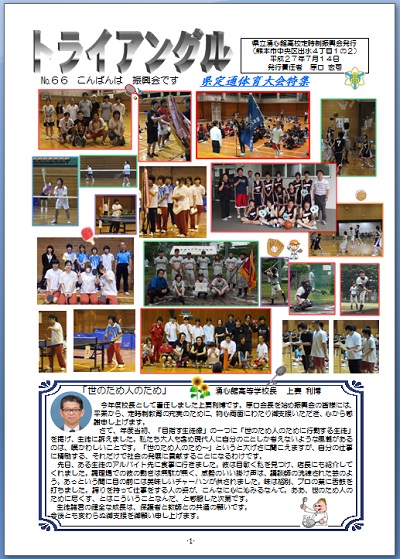

トライアングルが発行されました

振興会(保護者会)の広報誌「トライアングル№66」が発行されました。

役員の皆様、編集お疲れ様でした。

生徒に持たせますのでよろしくお願いします。

今回は、県定通体育大会特集号です。生徒達の活躍の写真もたくさん掲載していますので、ご覧いただきたいと思います。

また、保護者の思いと生徒の声も掲載しています。じっくりとお読みいただければと思います。

交通用具一斉点検をしました

7月10日(金)1時限目に、「日頃の交通安全意識を高め、交通事故の防止を図るため」に交通用具の一斉点検を行いました。自分の交通手段である、自動車・自転車・バイクを点検することこそが、交通事故防止の第一段階であることを確認しながら、点検を受けました。

ライト・ウインカー・ブレーキ・タイヤなどの箇所を点検するとともに、バイクは校内駐車場を一周し、排気音も確認しました。

各自が自覚し、交通事故に注意して行動してほしいと思います。

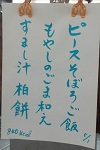

今日の給食の献立は、沖縄料理特集。

定番のゴーヤチャンプルーは、ゴーヤの苦手な人でも食べられるように、苦味を押さえてありました。「おいしかった」という感想と、「苦味が少なくゴーヤ好きにはもの足りなかった」という感想がありました。

チャンプルーの隣には、魚のフライが乗せられていました。

イナムドゥチは、献立表で名前を見てもどんな料理か想像もできず、実際の料理を見るまで、ちょっとワクワク、ドキドキでした。

カマボコ、こんにゃく、ゴボウ、ネギ、豚肉の入った味噌味の汁物でした。豚汁に似ていましたが、カマボコが入っていたのにはびっくり、「甘めの味付けで、ゴボウの出汁が出ていておいしかった」との感想がありました。

雨の七夕!

7月7日は、年に一度の七夕まつり。

七夕は、平安時代の日本の行事と、中国から伝わった伝説や風習があわさったものといわれています。

湧定でも、職員・生徒・保護者(振興会役員)が、それぞれの思いを短冊にしたためました。

夕方から生徒会役員が、その短冊を生徒昇降口で笹に結びつけました。生憎の雨模様のため、笹竹2本は場所を移され多目的ホールに飾られました。久しぶりに短冊を書いたという生徒たちが、飾られた七夕に見入っていました。

和同好会の部員達は、浴衣姿でこの行事に参加しました。もちろん、授業も浴衣姿でした!

織姫さんは、彦星さんと会えたかな?

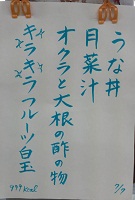

今日は七夕、給食はうな丼!

せっかくの七夕さまなのに雨模様・・・。

給食は昨年に続いて、うな丼でした。

丼御飯の上に大ぶりの「うなぎ」が乗っていました。

文句無くおいしかったです。

月菜汁は、うずらの卵を月に見立てて、大根、にんじん、ほうれん草の野菜で色取りを整えたすまし汁。にんじんはやっぱり星型がありました。

デザートのキラキラフルーツ白玉は、ちっちゃな白玉団子、パイン、みかん、黄桃の缶詰、ナタデココ。ナタデココと、パインは、星型にくり抜いてあり、七夕らしいキラキラ星です。

もう一品のオクラと大根の酢の物!なんとオクラはスライスされているだけですが、きちんと星型です。

いつも季節感あふれるおいしい食事をありがとうございます。

職員で花壇の整備をしました

7月3日(金)、花壇の美化作業が行いました。

連日、雨が続いていたため天気が気になっていましたが、当日は作業するにはもってこいの天気となり一安心。

今回はポーチュラカ、ニチニチソウの苗を植えました。

作業をしながら、隣で作業する職員と和気あいあいと話されていました。互いにゆっくりと話す良い機会にもなりました。

そして除草から耕し、苗植え、水まきと職員一丸となって行った結果、とてもきれいになりました。

近日、一人の職員の実家からケイトウをいただけるということで、ケイトウが仲間に加わる日も近いでしょう。

千切りジャガイモのサラダ

今日のサラダ、ちょっと変わった食感だったのでお話をうかがってきました。

「今日は、ちょっと変わった食感でおいしかったですね。どんな風に作ってあるのですか。」

「千切りじゃがいもサラダ」ですよ。

「この、食感が出るように茹でるのが難しいのよ!」

一見、大根の千切りに見えますが、食べると確かにジャガイモです。

人参も千切りに、ホウレンソウも小さく切って一茹でして、みんな、同じ温度になるように冷ましてあります。(なんと、同じ温度になるように温度計で計っているそうです。びっくり!)

細いかまぼこも入っていました。カニカマの白い部分だけという感じです。これも、やはり一度茹でて、冷ましてと手間をかけてあるそうです。

味付けは、薄口しょうゆ。「メインがハッスル丼(豚丼)で濃いめの味付けなので、サラダは薄めにしてあります」とのこと。

とてもおいしかったです。ごちそうさまでした。

軟式野球西九州大会 ホームランも及ばず 佐賀北に惜敗!

6月28日(日)、梅雨の中休みの快晴。

さわやかな風が吹きぬける中、今年初めての蝉の声を浴びながら、軟式野球西九州大会が熊本県民総合運動公園A軟式野球場において開催された。

出場校は、熊本県代表「湧心館高校 定時制」、佐賀県代表「佐賀北高校 通信制」、長崎県代表「長崎工業高校 定時制」の三校。

湧心館高校は午前10時から佐賀北高校と対戦した。11名というぎりぎりの人数での出場でした。エースの好投、場外ホームラン(ボールはフェンスを大きく越えてみつからなくなりました!)、4番の適時打など、日頃の練習の成果を発揮しながらも残念ながら敗戦!!。それでも清々しくプレーをする姿がとても印象的だった。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

生徒は、「もう絶対に負けたくない!」と決意を新たにしています。顧問は「生徒達はぎりぎりの人数でよく戦ってくれました。大差がついて敗れてしまいましたが、野球を始めてたった一年間の生徒が、昨年から大きく成長したことに感激しました。これからも、野球の楽しさと野球をとおしていろいろなことを学んでいって欲しいと思っています。」と話してくれました。

優勝は、長崎工業。西九州代表として8月15日(土)から明治神宮野球場で行われる第62回全国高等学校定時制通信制軟式野球大会に出場する。

前期中間考査が終わりました!

6月15日~19日までの5日間にわたり、前期中間考査が実施されました。

5月末より6月7日の県定通体育大会に向けて、部活動に全力を注いできた生徒たちも、心機一転、勉学に集中し静かに考査を受験しました。

明日からは、軟式野球部は九州大会、卓球部・軟式テニス部は、8月の全国定通体育大会に向けての練習がはじまります。

また全生徒は、7月17日(金)の生活体験発表会に向け、総合学習の時間に、自分を振り返り、過去・現在・未来を見つめて、作文をまとめあげていきます。

輝く3本の優勝旗!! 県定通体育大会終わる!

7日(日)熊本県定時制通信制体育大会が開会されました。当日は天候が心配されましたが、生徒たちの熱気に雨雲も遠ざかりすばらしい一日でした。

軟式野球部、卓球部、ソフトテニス部、バドミントン部、バスケット部に本校生徒は出場し、選手以外の生徒は応援で声をからしました。

各会場では、感動のシーンが展開され、生徒たちは持てる力を十二分に発揮し頑張った一日でした。大会前の練習をとおして一日一日と成長する生徒たち。当日は真剣な態度・気迫で競技に臨み、練習の成果を出し切り素晴らしい成績をあげることができました。

選手のみならず、会場での応援の態度もすばらしく、選手と応援が一体となった時間でした。

県高校定通体育大会へ向けて 推戴式が行われました。

7日(日)に実施される熊本県高校定時制通信制体育大会に出場する選手の推戴式が、5日(金)に本校体育館で行われました。

学校長から、「・・・選手だけでなく、応援も職員もALL湧定でひとつにまとまり、この大会のテーマ<スポーツマンシップでいこう!!>のように、気力・体力・技術の全てをかけて頑張ってください。試合の前は勝利を目指して、試合後は同じ定通制の仲間として、相手に対して敬意をもって労をねぎらってください。」と激励をいただきました。その後、バドミントン・軟式野球・バスケットボール・卓球・ソフトテニスの5部がそれぞれに抱負を述べ、バドミントン部の二人による選手宣誓が行われ推戴式を閉じました。

青春の1ページを飾る感動の一日でありますように!!

みなさんの応援をお願いします!

定通体育大会日程など

6月7日(日)

開会式 9時30分 湧心館高校体育館

競技 11時から 軟式野球 湧心館高校

バスケットボール・卓球 熊本工業高校

満月のなか、部活動に汗を流しています!

今宵(6月3日)は満月! 校庭にはまんまるお月様、うさぎさんがペッタンペッタンお餅つき~!

部活動は終盤にかかり、生徒達は一生懸命活動に励んでいます!

定時制通信制教育振興に係る表彰を受けました

6月2日(火)本校において平成27年度熊本県高等学校定時制通信制教育振興会総会が開催されました。この会は「勤労青少年が学ぶ定時制通信制教育振興の強力な母体となる」ことを目的としています。この趣旨に賛同する関係団体、関係職員及びPTA代表その他をもって組織されています。

平成26年度の事業・会計報告、平成27年度の事業計画・予算などが審議されました。

そして、「永年にわたり定時制・通信制教育の振興に尽力された」教職員が県下から9人表彰されました。本校定時制職員も3人が表彰されました。

3人の先生方おめでとうございます。そして、これからもよろしくお願いします。

部活動が始まりました!

来る6月7日(日)の熊本県定時制通信制体育大会に向けて、生徒全員による部活動が始まりました。今日5月28日から6月5日まで、生徒全員が体育系・文化系に分かれて活動します。

7日の成績で全国大会出場がきまるので、体育系は真剣そのものです。

文化系は、自分の興味のある分野で、和気あいあいと楽しい時間を過ごしていました。

給食試食会&トライアングル編集会議が行われました!

5月28日(木)に給食試食会が行われました。保護者13名が生徒と同じ「ご飯、五目汁、豆腐の肉味噌がけ、煮なます、牛乳」というメニューを楽しくいただきました。

給食試食会の後は、7月発行のトライアングル編集会議です。16名の参加で内容の検討を行いました。「親のおもい」「県定通体育大会観戦記」など記事担当を決めたり、和気あいあいで進みました。

今年も、全国大会へ出場する部活への遠征費補助のために、物品販売をしましょうと確認して閉会しました。

保護者の給食試食会の感想抜粋です。

・野菜が沢山使ってあり大変おいしかったです。いつも子供達のためにおいしい給食をありがとうございます。(1年)

・素材の味を生かした味付けで、とても美味しくいただきました。また、試食しに来たいです。(1年)

・栄養バランスが良くて味もちょうど良く「おふくろの味」そのものだった!とても美味しかったです。満足でした。(1年)

・薄味具合がちょうど良く、とてもバランスがとれている給食であると感じました。五目汁は具沢山でなかなか家では作らないので、有り難いなぁと感じました。私も毎日食べに伺いたいくらいです。(2年)

・豆腐とご飯はお腹一杯になります。味はとても美味しかったです。家では汁物はなかなか食べないと思うので、具だくさんの五目汁、栄養満点で野菜嫌いの子供にいいと思います(4年)

AEDとアナフラキシーについての職員研修を実施!

熊本市消防局の出水出張所の方々により、5月25日(月)午後2時より1時間にわたり、定時制職員研修を行いました。

県定通体育大会のための部活動が始まるので、万が一の危機に対応するために、みなAEDの研修を真剣に行いました。

まず、消防士の方々により「もし、人が倒れていたら・・」で、模擬的にやっていただきました。その真剣さと機敏さに鳥肌がたち、「命」を守ることの厳しさが伝わってきました。その後、4班に分かれて実際に心肺蘇生法、AEDの使い方など学びました。

周囲の安全の確保、倒れている人への呼びかけかた「わかりますか?」は、小さいから大きいの3段階でやる。人がいるときは、AEDを持ってくる人、119番に連絡する人とお願いすること。周りに一人しかいないときは、①に119番連絡、②にAEDを持ってくること。色々注意点を教えていただきました。

胸骨圧迫を30回を5セット(あんたがたどこさ)のリズムを頭に描きながらするといいとも言われました!

胸骨圧迫は、遅いより早く、浅いより深く行う。という基本的なことを学びました。

もし、人が倒れているところに遭遇したら、積極的に対応しようと職員一同感じています。

続いて、食物アレルギーのアナフラキシー症状に対応する「エピペン」の使用を実際に行い、次のような留意点を学びました。

①本人のものかを確認する。

②液が透明か確認する。

③打ったからといって治るわけではないので、すぐ119番する。

④使ったエピペンは回収する。

講習の終了間際に119番通報が入り、任務に就かれました。

出水出張所のみなさん、ありがとうございました。

「総合学習~湧定トークバトル~」

5月22日(金)の総合学習で1年生が「湧定トークバトル」を行いました。パネリストには先輩や卒業生を迎え、その方の話やアドバイスなどを聞き、これからの自分たちの指標とするために行います。今年は、入学の動機、仕事との両立、将来の目標などを先輩在校生3名が語ってくれました。

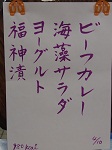

タイトルは3年生の先輩が書いてくれました。

タイトルは3年生の先輩が書いてくれました。1年生の感想です。

・人前で話ができてすごいと思いました。

・先輩たちと話をする機会がないので、話を聞けてよかったです。私も仕事をしながら学校にきているので、先輩たちの言っていることがよくわかりました。

・みんな頑張って楽しく過ごしているので、私もバイトとの両立をして頑張りたいです。

・みなさんいろいろあってこの学校に来たんだなと思いました。でも、とても楽しそうでいいなと思い、私も何かやりたいことを見つけて楽しく過ごしたいと思いました。

・中学の時は学校に行きたくなくて休んでばかりだったけど、今は学校に来ることが好きです。

先輩方の話を聞き、1年生が学校への興味を深めて、よりすばらしい湧定になって行くことを期待しています。

TKUの取材を受けました!

5月22日(金)の放課後、TKU(テレビくまもと)の番組「ハイスクール天国」の取材を受けました。

部員も顧問も緊張した時間でしたが、「舞湧伝」を全力で演奏しました。「五竜太鼓」は出水校区より寄贈していただいた雨乞い太鼓ですが、その曲自体はまだ練習していないので、演奏できる自分たちの曲をで演奏しました。

その後に太鼓にまつわるクイズをだしたり、部長のすばらしいインタビュー態度に感心したり、楽しい時間でした!

6月1日(月)のハイスクール天国をぜひご覧ください!!

芸術鑑賞会がありました

5月21日(木)芸術鑑賞会ということで、シネプレックス熊本で、有村架純主演「ビリギャル」を鑑賞しました。

午後6時15分現地集合・点呼の後、順次入場、午後6時半上映開始でした。

とても静かに鑑賞でき、感動のあまり涙を拭く姿も散見されました。

生徒からは、

「とても感動した。いい先生っているんだなと思った。」

「心にじーんときた。あきらめなければ夢は叶うんだと思った。」

といった感想が聞かれました。

先生からは、

「よかったですね~。」「つい涙がでちゃった。」

「実話から題材をとっているということで、ちょっと勇気をもらった感じがした。」

「いい映画だったけど、いい先生すぎて、生徒と一緒に見るにはちょっと肩身が狭かったですね。」

などの感想がありました。

映画が終わった後、観客席には、ほとんどゴミらしいものも落ちてなく、「公共の場における責任ある行動・マナーを身につける」という所期の目的を達成できた芸術鑑賞会となりました。

ほんとに「わっか」があったよ!

20日(水)夜、星空を見上げました。

理科の先生に大きな望遠鏡を玄関脇にセットしていただきました。

すごい!!見えました! 東の空に土星です。教科書にあるように星の回りに「わっか」がくっきりと見えました。感動です。次に反対を向けたら、「木星」が見えました!木星の回りにある衛星が4つ見えました!

放課後になり下校する生徒たちも寄ってきて、望遠鏡の周りは歓声があがりっぱなしでした。定時制ならではの楽しい時間でした!

温かくなりました

5月15日(金)玄関前のつつじがほころんできたなと思っていたら、台風が夏の暖かい空気を運んできたようです。

19日(火)には、もう満開に近い状態になりました。夏はもうそこまで来ています。

給食の検食をされて1か月がたちました

検食されて1か月、副校長先生へのインタビューをしました。

副校長:規則正しい食習慣の定着のために、とても良いと思います。

定時制の生徒は、ギリギリまで仕事をしている生徒もいて、ゆっくり食事を摂ることができないこともあるわけです。給食の時間に学校にくれば、栄養管理をされた温かい食事がとれるというのは素晴らしいことです。

「まず、毎日規則正しく食事を摂って」というのは、学習を始めるスタートラインにきちんと立てる習慣ができるということで定時制の生徒たちにとって重要な働きを持っていると感じています。

記 者:ところで、検食というと、どんなお仕事なんでしょうか。

副校長:生徒たちが食事をする前に、検食者がその日の食事を食べて、問題など無いかを確認します。食事の調理具合、味や量についても感想を書くようになっています

記 者:それを副校長自ら行っている。いつも生徒のことを考えてくださっていただきありがとうございます。では、この1か月間で、一番印象に残っている給食メニューはありますか。

副校長:特に一番というものはありません。材料から手間をかけて調理されているそうで、とてもありがたいと思っています。とってもおいしい献立ばかりです。量的にも十分です。

記 者:給食室で定時制の生徒と触れ合う機会が増えたと思いますが、定時制の生徒たちには、どんな印象をお持ちですか。

副校長:とても温かい生徒たちだなという印象を受けています。話しかけてもよく答えてくれて、優しい生徒が多いと思います。

短い時間でしたが、親切に答えてくれました。規則正しく食事を摂る習慣を定着させることが、学習の第一歩という言葉が印象に残りました。ありがとうございました。

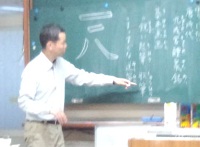

書道の授業におじゃましました

中国の唐時代、九成宮醴泉銘(きゅうせいきゅうれいせんめい)の、基本点画の練習をしました。鋭い起筆と収筆、まっすぐな送筆が特徴です。

最初に横線の復習をして、その後、左のはらい、右のはらいと練習が進みました。

○ 左のはらいは、円右下の四分の一位を書くようなつもりで!

○ 右のはらいは、筆を立てて!

○ 穂先の2・3本を折り畳むために、穂先だけを少し左向きに入れて戻す!

○ 肘を脇につけたまま書くと最後のはらいが伸びない!

○ 肘でまっすぐに引いてきて、最後のはらいの時、穂先は上の面を書くように!

○ 最後のはらいでは、少し筆幹を時計回りにねじるような気持ちで!

○ ぐっと突き刺し、手首を返さず、腕全体ではらう!

次々と具体的な指示が飛びます。手本を書いて見せ、生徒の筆に手を添えて動きを確認したりと先生は大忙しです。生徒もどんどん書いていきます。疲れたといいながら楽しそうな1時間でした。

給食を食べ始めて1か月がたちました

4月10日に、給食指導があり、1年生はちょうど1か月がたちました。高校での給食にどんな感想をもっているのか1年生のK・T君に聞いてみました。

| 給食を食べ始めて1か月がたちました。1年生の人達と楽しく給食を食べています。給食はとてもおいしく、毎日満足しています。この1か月の間で、一番おいしかったのは、「パエリア」です。食べてみたい料理はあげパンのココア味です。これからも、おいしい料理、よろしくお願いします。 |

インクカートリッジ里帰りプロジェクト、回収BOXを発送しました!!

平成25年4月、学校にインクカートリッジ回収BOXを設置しました。

環境教育の一環として生徒会で実施しているECO活動の一つとして取組を始め、2年が過ぎBOXが満杯になり、このたび初めて発送することができました。

インクカートリッジ里帰りプロジェクトとは、リサイクル可能な資源である使用済みインクカートリッジの回収を促進することを目的とした活動です。

捨てればゴミ、回収すれば資源のインクカートリッジ。

回収されたインクカートリッジの仕分け作業は、障がい者雇用企業がモデル事業として行っていたり、環境省と国連大学高等研究所が主唱するSATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ(IPSI)への寄付により、東日本大震災復興支援活動と自然共生社会の構築に向けた活動を支援していたり…さまざまな社会貢献につながっています。

地方自治体(市役所や公民館など)や、郵便局などにはよくみかけるこのBOXですが、実は学校単体で契約を交わし、設置をしているのは日本で本校だけです(H27.4現在)。

http://www.inksatogaeri.jp/~map/pdf/is_poster.pdf

今日の給食は「ピースそぼろ御飯」!

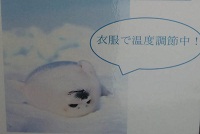

今年もクール・エコスタイル始まる

| 本校では、夏季の省エネ執務環境に対応した能率的な服装の促進を図るため「クール・エコスタイル」を実施しています。 期間中、職員は上衣及びネクタイの無着用等軽装で勤務しております。 ご理解をよろしくお願いします。 |

振興会(保護者会)総会が開かれました

4月24日(金)振興会総会が開かれました。

総会に先立ち、講演会が開かれました。

「子どものココロの声に寄り添って」~あなたは独りではない~という演題で、講師は学校心理士の糸山公照先生でした。だまって聞くだけではなく、立って、近くの人とコミュニケーションをとったり、黙ってグループを作ったり、話を聞いてもらったり、傾聴し誉めたりと忙しくも楽しい講演会でした。

この総会をもって、山崎会長は退任となり、新会長に原口さんが選任されました。

総会では、予定通り議事が進行し、全て原案のとおり承認されました。

振興会はトライアングルの年3回の発行を軸に活動をしていきます。会員の皆様のご協力をお願いします。

自分の身体を知ろう!

4月17日(金)に年度初めの身体計測がありました。

全生徒が体育館に集合し、計測について諸注意を受け、各クラスごとに計測を開始しました。視力・聴力・体重・身長・座高、それに眼科検診です。

体重計に乗るのも、「そろ~っ」として、「増えた~!」「減った~!」で一喜一憂の顔!

身長計測では、専修コースの先輩が「また縮んだ!」と笑いを誘い、視力計測では、右・左など、緊張してか口ではままならず、指で差し示して受ける生徒に、まわりは笑顔でした。

わきあいあいと、しかし静かに計測・検診が進み、予定よりも早く終了しました。

今回の結果で、自分の身体を良く知って、今後の生活をより良いものにして欲しいですね!

歯科検診がありました

新学期が始まって、心臓検診・尿検査などいろいろな検診を受けています。今日、4月16日(木)は、歯科検診を受けました。

学校歯科医であるパール歯科の先生方に学校に来ていただき、一人ずつしっかりと大きな口を開けて、診ていただきました。

私たちの生命活動は、言うまでもなく食べることによって支えられています。食べるために無くてはならない器官が“歯”。ところが、歯の寿命は、長くなった平均寿命に追いついていません。では、歯を失う2大原因は?…それは歯周病と虫歯です。

80歳になっても20本以上自分の歯を保ちましょう!

虫歯のある人は、すぐ治療に入りましょう!表彰式・対面式・部活動紹介が行われました。

4月10日の行事は、まず表彰式です。

昨年度一日も休まず登校した生徒に皆勤賞が授与されました。

昨年の皆勤賞は、旧1年生が7名、旧2年生が4名、旧3年生が1名の計12名で、3名の生徒が2年連続の皆勤でした。

続いて、新入生と在校生の対面式です。在校生代表で生徒会長が歓迎のことばを、新入生代表が、よろしくお願いしますと述べ、ここで、在校生が一団となり、スタートしました。

そのまま、生徒会役員の紹介、部活動紹介と続き、太鼓部の演奏で終了しました。

今日から、1年生も給食開始!

4月10日から、1年生も給食が開始されました。本校の給食は完全給食で、食堂の隣の厨房で職員3名で心を込めて作っていただきます。

毎年恒例で、最初の給食は「カレー」です。和気あいあいと楽しいひとときでした。

給食担当の先生からマナーについてのお話を聞く。

手を洗って、各自でお盆にのせていきます。

平成27年度定時制課程入学式が行われました!

4月9日(木)午後6時より、本校体育館で第24回入学式が行われました。入学生41名が、緊張の面持ちで学校長より入学の許可を受け、その後、学校長式辞、来賓からの御祝辞をいただきました。

新入生代表は、「夕方から学ぶという、小学校・中学校とは違う環境でのスタートなので、少し不安もありますのが、さまざまな経験や出会いに対する期待の気持ちでいっぱいです。しっかり勉学に励み、心豊かな人間に成長できるよう努力します」と元気よく大きな声で、宣誓しました。

(学校長より入学許可宣言) |  (新入生代表としっかり握手) |

一日、一日を丁寧に、じっくりと時間をかけて高校生活をやり遂げてほしいと思います。

新任式・始業式がありました

年度末たくさんの先生方とお別れをしましたが、今日、新たに校長先生をはじめとして多くの先生方が着任されました。よろしくお願いします。

始業式では、上妻校長より

①自己の特性を最大限に伸ばそう

②他者と積極的に対話しよう

③世のため人のために行動しよう

とのお話がありました。

式後に、生徒達の楽しみにしていた担任の発表がありました。

専修コースの編入式がありました

今年は、専修コース3年生に10人が編入を許可されました。

専修コースは、既に一度、高校を卒業されているかたが、専門的な学習をしたいと希望されて編入学をしてきます。

仕事をするために役立つ資格をとろうとか、生涯学習としてこれまで学んだことのないパソコンや簿記を学びたいといった意欲にあふれる人達です。

楽しく、身になる2年間が過ごせるといいですね。

さあ新年度の開始です

4月1日、転任の先生もみえ、会議漬けの一日です。

正門横の石垣花壇には芝桜、桜の木も満開、玄関前のチューリップも新年度の開始を祝ってくれています。

教室棟の外壁工事が完了しました

長い期間かけて教室棟の外壁を綺麗にする工事が行われていました。

その間、足場が組まれ、防塵ネットが張られて、なんとなくうっとうしい感じでしたが、このほど工事が終わり、綺麗になった外壁が姿を見せました。

これまでには無かったブルーのラインが、アクセントになって、ちょっといい感じ!

定時制は夜なので、あまり目立ちませんが、薄暮の頃には、綺麗になったなと実感します。

芝桜が咲き始めました

このところ、日増しに暖かさを感じられるようになってきました。

正門前の花壇には、芝桜がちらほらと花をつけ始めました。

桜の花もやがて咲くことでしょう。

学校は年度末に向かっています。

「水前寺界隈水前寺を語り合おう!」に参加してきました!

3月14日(土)正午より、新水前寺にぎわせ隊主催で「水前寺界隈水前寺を語り合おう!」が開催されました。これは、水前寺成趣園を中心とした水前寺地区の活性化について若い世代からの意見やアイデアを得たいと高校へも呼びかけがあり、国府、熊商、それに本校の生徒会役員3名が出席しました。

まず、水前寺活性化プロジェクト代表の長野さんの案内で、水前寺成趣園を散策、歴史と景観のすばらしさを体感しました。その後、場所を「玄宅寺」に移し講演会やグループミーティングが行われました。本校2名の生徒は、和服姿で参加し、水前寺成趣園に溶け込み注目を浴びていました。

講演会では、「水前寺地区活性化のための一提案」で東海大学経営学部観光ビジネス科の新田准教授が、地元参加型で活性化対策に取り組んでいる山鹿を紹介、体験型ツアーなどでリピート率を高めるてはどうかとの講演をされました。

その後2グループに分かれ、「水前寺成趣園の活性化」「水前寺地区を副都市化させるには」で討論、未来指向の意見が多く飛び交いました。

最後は、水前寺成趣園の売りは「水」であることを根底に、歴史と景観を大事にしながら、地元に元気を呼び、多くの観光客を呼び、世界の「水前寺成趣園」になるよう取り組みを継続することを確認し、閉会しました。

参加生徒の感想

○紹介や繋がりがなくては入ることのできない輪に入り、たくさんの高校生や大人の方と自分の意見を交えて話すことができて、とても刺激を受けました。営業をされている大人の方々の意見は、見ているものや見据えている景色が自分とはレベルが違い、感心する事ばかりで、「自分のみている世界は小さいな」と痛感しました。

今回参加させて頂いた事で得た知識やにぎわせ隊の方々との関係を大切にし、今後もっと湧定をはじめとする水前寺界隈を発展させるために、自分にできることを見直し取り組んでいきたいと強く思いました!若い者は若い者のやり方で地域に貢献していけたら幸いです。とてもいい経験をさせて頂きました。たくさん学ぶことがあったので、これを湧定に取り入れてもっと楽しい学校にして行きたいです。ありがとうございました。

○散策で水前寺公園について色々知ったり、年齢や所属団体が違う方とグループミーティングで色々な視点から話を伺ったりして、とてもためになりました。短い時間でのディスカッション、発表など貴重な経験でした。今回の経験を今後何かあった時に是非活かしたいと思いました。

○やはり、起業している人は違う。自分の考えの甘さに気づかされました。今から頑張って力をつけていきたいと思いました。

祝 卒業式

午後1時より、本校体育館で卒業証書授与式が挙行されました。

卒業生29名が厳粛な中、来賓、保護者、在校生に祝福され巣立っていきました。

式では、一人一人が名前を呼ばれ、登壇し、校長より卒業証書を授与され、喜びを全身から漂わせて胸を張って降壇していきました。

送辞では、在校生を代表して3年生が、「先輩方と一緒に部活やいろいろな事に取り組めたこと、それも先輩方から一生懸命に教えていただいたことに感謝し、先輩方から引き継いだ湧定魂をしっかりと受け取り、次に繫いで行くことを約束します。先輩方がそれぞれの場で大輪の花を咲かされるようエールを送ります。」と感謝を述べました。

答辞では、卒業生総代が、「高校生活を続けられるか不安であったが、周りの仲間たちの思いやりや先生方との関わりで、多くの行事に取り組むことができ本日の卒業を迎えることができたことに感謝します。また、あまり人の前にでることが苦手であった自分自身の性格も、高校生活を過ごすうちに積極的になり、とても、すばらしい高校生活でした。今まで心配や苦労をかけたおかあさんに『ありがとう』をいいたい。学校・仲間・家族への感謝、そして本校の益々の発展を願います。」と高校生活の全てに感謝すると答えました。

式後は、同窓会入会式、保護者からの謝辞をいただき、卒業生は堂々と退場し、各HRで担任との最後の時間を過ごしていきました。

卒業式前のサプライズ!

3月7日(土)12時30分、卒業生が控える小体育館に自転車の鈴の音が聞こえました。トタン屋根のケーキやさん「ア・ラモート」さんの登場です。

新本さんは、昨年2月、進路講演会で講演をいただきましたが、その時に、「卒業式にはケーキを卒業生全員にプレゼントする」と話されました。その約束を果たされるために、お忙しいなかに、お祝いにかけつけてくださったのです。

卒業生もびっくり!新本さんから、お祝いの言葉までいただき、感謝し、卒業式に臨みました。

発見! ひな人形

ひな祭りも近づいてきました。

給食室で2つひな人形を発見しました。

給食の先生がもってこられた

のですかと聞いたら、

「そうよ、かわいいでしょ!」

季節感を大切にされてますね。

理科の授業で炎色反応の実験をしたよ

平成27年2月26日「科学と人間生活」の授業で「炎色反応」の実験を行いました。

| | ←実験道具 6種類の元素を含む溶液をそれぞれ炎の中にかざし、どの元素が含まれているか生徒が考えました。 |

| 炎の色の変化を観察しやすくするため教室の電気を少し落として実験を行いました。 |

| 炎の色は溶液に入っている元素の種類によって変わります。 |

| 例えば銅が含まれている溶液では青緑色に見えます。 |

生徒の感想

・幻想的で楽しかった。

・似ていて分かりづらい色もあったがきれいだった。

・色がきれいで実際に花火をしているようだった。