タグ:プロジェクト

副知事に訪問していただきました!

副知事に訪問していただきました!

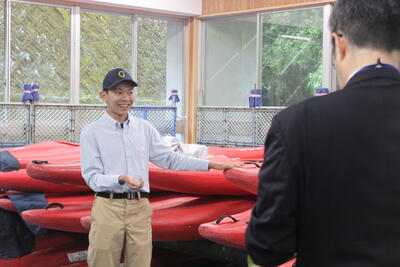

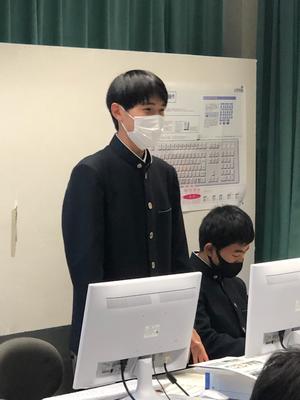

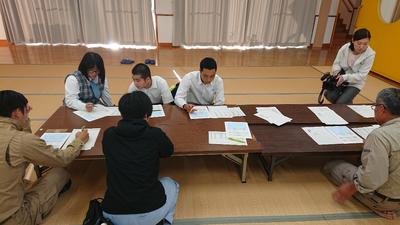

5月30日(火)に副知事の訪問を受けました

本校がこれまでに取り組んで来た、泉流の鳥獣害対策について

本校の3年生が中心となって説明を行いました

泉分校が数年間にわたって取り組んでいる様々な活動についても御覧いただき、

あいにくの雨ではありましたが、それぞれの活動に様々なご質問をいただきました

皮を加工する実習をご覧になっていただき、研究を重ねた「シカピザまん」も食べていただきました

はきはきと質問に答える3年生の様子がとても頼もしかったです

泉分校のために、お時間をとっていただき、本当にありがとうございました

またの御来校を心よりお待ちしています

3年生「最後の授業」

3年生「最後の授業」

明日から、3年生は学年末考査です

ということは、今日が泉分校での最後の授業となりました

(2月の家庭学習期間中、様々な講習などはあります)

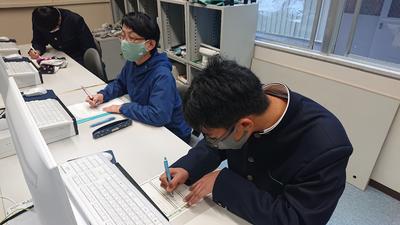

1時間目は生物基礎。教室で全員が受ける最後の座学です

遺伝子の発現や、iPS細胞などが取り上げられていました

午後は、グリーンコースとライフコースに分かれての授業でした

グリーンコースは、伝統芸能である「久連子古代踊り」で使う太鼓の皮を、シカの皮でつくる実習でした

大変な実習ですが、心を込めて一生懸命に取り組んでいました

一方、ライフコースでは、調理室でお菓子の調理をしていました

出来たお菓子は、3年間の感謝として、手紙を添えて特にお世話になった職員へ手渡していました

こうして、最後の授業が終わりました

「やれやれ」と思う者も、「寂しい」と思う者もいたことでしょう

繰り返しになりますが、明日からは学年末考査です。し~っっっかりと勉強を頑張りましょう

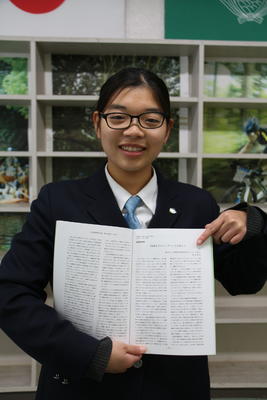

熊本日日新聞に掲載されました

熊本日日新聞に掲載されました

12月26日(日)の 熊本日日新聞朝刊17面 に『シカ肉料理 自信作です』という記事が掲載されました

泉分校や芦北高校が、鳥獣害対策としてのジビエ料理を販売する「ジビエ甲子園」に、参加した記事です

写真や分校生のインタビューも掲載されていますので、ぜひご覧頂ければと思います

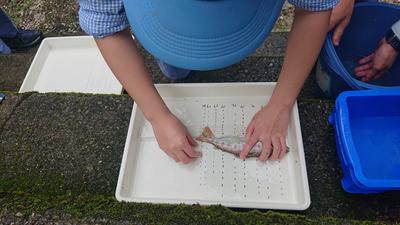

命を大切に。皮剥実習

命を大切に。皮剥実習

3年生と2年生のグリーンコースの生徒が、鳥獣害対策の一環として、シカとイノシシの皮剥実習を行いました

3年生は2月に実施していて、今回が2回目です

2回目の3年生は、手慣れた様子で、どんどん実習を進めることが出来ました

さて前回の実習で剥いだ皮は、皮を用いて素敵なブレスレットを作成しましたが、今回の実習では「太鼓の皮」として用いる予定です

この太鼓、無形民俗文化財にも指定されている「久連子の古代踊り」で使う太鼓です

この後の作成も楽しみですね

また、午後は「くくり罠の組立実習」も行いました。

くくり罠の構造を知ることで、自分で製作することも出来る上に、実際の現場での事故防止にも繋がります

本場の方から丁寧に教えてもらい、大変勉強になったようです

「続きを読む」をクリックすると、皮剥の現場の写真が、加工をせずにそのまま掲載されています

「続きを読む」をクリックすると、皮剥の現場の写真が、加工をせずにそのまま掲載されています

皮剥をしたシカやイノシシの写真もあります。苦手な方はご注意ください

皮剥をしたシカやイノシシの写真もあります。苦手な方はご注意ください

命を余すことなく

命を余すことなく

泉分校では、鳥獣による被害を軽減するための様々な活動を行っています

その中で、捕獲したイノシシやシカを無駄なく利用することの大切さを学び、持続可能な社会について考えてきました。

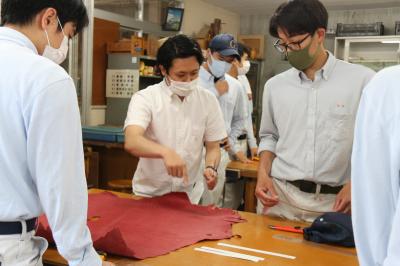

そういった中で今回は、現3年生が2月に皮剥ぎを行ったイノシシやシカの皮を用いて、新たな価値を持った魅力的あるものを作成する実習を行いました

実習の講師には、株式会社イノPの 稲葉達也 様 と 井上拓哉 様、Atelier Kobitoの 西山亮平 様 をお招きしました。

西山様が制作されている革製品は、某イケメン俳優のテレビドラマでも使用されたそうです すごい・・・。

すごい・・・。

さて、こんな豪華な先生方をお招きして行う実習は、イノシシ・シカの皮革でブレスレットをつくることです

まずは、どの皮を使うかを選びました。

イノシシとシカの皮を用意されましたが、色だけでなく厚さが全く違います。

迷いながらも、触ったりアドバイスを頂いたりしながら決めました。

決めたら型に従って皮を切っていきます ✄

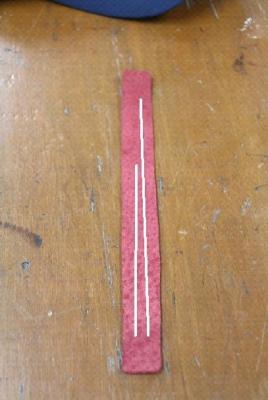

型に沿って切ったら、切込みを入れていきます。

しかし型から切る時もそうですが、皮を切ったことがない生徒がほとんどで、なかなか難しいです

中には失敗してしまう生徒もいました(7枚目の写真です。切れ目が斜めに・・・ )。

)。

しかし、西山様たちの助言を受けたりお互いに助け合ったりしながら頑張りました

切れ目を入れたら、編んでいく工程ですが、ここでも悪戦苦闘

皮は柔らかい方が加工しやすそうですが、伸びたり変化しやすいのでキレイな編み目をつくるのが難しいです

お手本を見たり、ご助言をいただいたり、得意なクラスメイトに教えられたりしながら編んでいきます

何とか編み終えたら、最後にスナップボタンを付けます。

ようやく完成!

ステキなブレスレットができました 出来上がりに大満足&大興奮!

出来上がりに大満足&大興奮!

早い生徒は色違いで2つも作りました (黒色がシカで、赤色はイノシシです)

(黒色がシカで、赤色はイノシシです)

最後に、西山様と井上様に実習のまとめをしていただきました。

もとは害獣で、食肉にならない皮でも、一工夫をすることで、新たな価値を付けることができました これは命を大切にすることにもつながると思います。

これは命を大切にすることにもつながると思います。

今回は、ステキなブレスレットをつくった、というだけではなく、2月に皮を剥ぐことから始めたこともあり、様々なことに思いを巡らせることが出来ました

大変有意義な実習をご指導していただき、ありがとうございました。

絶滅の危機を救え! ヤツシロソウの鉢上げ

絶滅の危機を救え! ヤツシロソウの鉢上げ

2年生が、絶滅のおそれのある「ヤツシロソウ」の鉢上げ実習を行いました

以前ヤツシロソウの種子を、蓑田 澄雄様からいただいていました。(分校生の記事  こちら )

こちら )

播種した種子が発芽して、本葉が2~3枚出てきたので、より大きなポットで栽培するために移し替えをします♣

蓑田様のもとへ訪問した際、蓑田様のヤツシロソウに対する熱い思いをうかがっていたため、泉分校の職員もその思いを受け継ぎ、そして生徒にも感じて欲しいと考えています

分校生も思いを感じてか、素早く丁寧に実習を行っていました

この後、元気に育つといいですね

なお、この実習の様子をNHKさんとTKUさんに取材してもらいました O.A.も見てくださいね

O.A.も見てくださいね

NHKのホームページ (公開は終了しました)

2年矢山岳自然調査

2年矢山岳自然調査

2年生10人が矢山岳で植物調査を行いました。講師には、熊本県森林インストラクターの富田壽人先生をお迎えし、矢山に生息する植物について学びました 3月18日にもお伝えしましたが、今回は別の引率した職員の目線でお伝えしてみます。

学校からマウンテンバイクで矢山の麓まで向かい、そこから中腹の栗木六大神社までトレッキングしながら植物について学びました。歩きながら脇に目をやると様々な植物があり、富田先生からその都度詳しく特徴を教えていただきました。中には、炎を近づけると黒く円が付くものや食用できる植物もあり、生徒たちは大変興味を持って説明を聞いていました。途中、レクレーションしながら植物探しをしたり、食用の植物は実際に食べてみたりして、体験しながら学ぶことができました。この日は大変天候が良く、風を感じ、遠くまで見通せる雄大な景色を眺めて、清々しい気持ちでトレッキングすることができました

学校に戻ってから、採集した植物を新聞紙に挟み、重しを乗せて標本作りをしました。今後、完成した標本を使って、希少植物や鳥獣害対策の研究に活用していきたいと思います

希少植物を守ろう

希少植物を守ろう

泉分校では市からの依頼を受け、「ヤツシロソウ」の栽培を本格的に行います。

ヤツシロソウは市民の花として八代で親しまれており、県の希少植物に認定されています。八代市ではヤツシロソウを次世代へ引き継ぐために、保護活動を行ってきました。

その中で、ヤツシロソウ栽培を中心的に行ってきた八代市在住の蓑田澄雄様がご高齢となり、栽培が難しくなり、泉分校がその役割を担うことができないかと話があり、泉分校で栽培していくこととなりました。

これまでも、試験的にヤツシロソウの栽培を行ってきましたが、大量生産、採種から播種などは行ったことはありませんでした。そこで、実際に蓑田様の圃場を訪問させてもらい、栽培管理方法を学ぶことにしました。

蓑田様は初めて会った我々にも、優しくヤツシロソウの栽培管理方法を教えてくださりました。同時に、ヤツシロソウへの思いを熱くお話しくださりました。

泉分校でもこれから、蓑田様が守り続けた技術と思いを、次の世代に引き継げるように守っていきます!!

ドローンでシカの観察

ドローンでシカの観察

県南広域本部農林水産部林務課、株式会社イノPの方々のご協力のもと、ドローンを使っての観察を行いました!!泉町の伐採地でドローンを飛ばし、今回は県南2校(南稜高校、芦北高校)へズーム配信を行いました

日も長くなり、7時台でも明るくなってきたので、観察することができるか心配でした(シカは夜にならないと、あまり動き出さないからです。)

いざ、伐採地へドローン撮影開始!!赤外線を使っての撮影となります!!

山頂に紫の物体が!!

シカです!!シカの体温に反応し、紫色で映りました!!

生徒達もこれまで、定点カメラを使ってのシカの映像は見たことありましたが、リアルタイムでの映像は初めてで、とても驚いていました

事前に、造林地(ネットをはり、進入防除を行っています。)の見学を行った際は、シカの足跡や糞が至る所にありました。今回も、造林地内へシカの進入があると予想していましたが、観察をした7時の時点では、造林地の外に待ち構えている様子でした!!

この日だけでも3頭のシカを確認することができました。これが、造林地内へ進入し、毎日、食害を与えるとかなりの被害になります

改めて、被害対策の重要性を認識することができた研修となりました。

矢山岳植物調査

矢山岳植物調査

講師に森林インストラクターの富田先生をお招きし、2年生が矢山岳の植物調査を行いました好天にも恵まれ、絶好の調査日よりとなりました。

今回の調査は、地域資源の再確認と山林の鳥獣害の現状調査を目的に実施しました卒業した3年生が残した植物標本や資料を参考に2年生も学習してきましたが、実際に山に入り、目的の植物を探すのはとても難しいようでした

しかし、富田先生がヒントをくださり、なんとか探し出すことができました

次にヒノキ、スギ林における植物の植生調査では、20種類もの植物が群生していることが分りましたしかし、生息している植物の多くは草丈が低く、量(生息量)も少ない。そして、土がむき出しになっており、土の保水力が低下している印象がありました。この要因として、間伐が行われておらず、光が少なくなり、植物の生育環境が良くないこと。さらに、少ない植物をシカやイノシシが食べてしまう食害が原因であることを教えていただきました

昼食を挟み、神社周辺に存在している、八代地区唯一といえる天然林の調査を行いました神社の周辺は神の領域と考えられ、古くから人の手が入ることがなく、巨木が複数存在していました。巨木の周りには落ちだねとして限られた植物が存在していることが分りました

改めて、泉地区には魅力的な植物が生息していることが分りました。また、植物を調査するにあたり、地域の歴史、食用・薬用としての活用など、生活に関係する話を聞くことができ、「ただ暗記して覚える」ではなく「生活に関連づけて理解する」楽しさや面白さを感じました!!

泉地区の自然を維持していくためにも、泉分校で取り組んでいる鳥獣被害対策活動が重要になってくることも分りました!!

囲い罠の設置に向けて

囲い罠の設置に向けて

これまでの実習で、くくり罠、箱罠を設置してきました。

今回は、3つ目の罠!!囲い罠を設置しました!!

囲い罠とは、網や柵で囲いを作った罠のことを言います(そのままやん)箱罠との違いとして、天井があるものは箱罠。ないものは囲い罠と分類されます

早速、囲いを作るためにネットをはりました。ネットは栗木地域の山で回収した防獣ネットを再利用しました!!予想以上に支柱の高さがあり、埋め込むのにとても時間がかかりました完成にはネットの高さが足りませんので、次回、ネット上段にもう一つネットをはって完成させたいと思います!!

自作のくくり罠を いざ設置

自作のくくり罠を いざ設置

くくり罠を自作しました。

講師の県南広域本部農林水産部林務課(園田様)、猟友会(中村様)のご指導のもと作製しました。

自作と聞くと難しいと思われますが、罠の原理を理解すると自分達でも作ることができることがわかりました!!

なんと言っても、市販の罠に比べて安い!!!そして、自分仕様に調整ができる!!!

これからは自分で作るのが一番だと思いました

完成したらいざ、現場に設置!!ここでも、ベテラン猟師の技術を教えていただきました。普段だったら絶対聞くことのできないようなことを、優しく丁寧に教えていただきました。

指導してくださった中村様から、「高校生が狩猟に興味をもって取り組んでくれることは嬉しい」と言ってくださいました。狩猟現場でも農林業と同じく、高齢化、後継者不足があることを改めて感じました。これから、実践を重ね、ベテラン猟師の方々に負けないように頑張ります!!

皮剥ぎ実習! 廃棄物ゼロへ

皮剥ぎ実習! 廃棄物ゼロへ

先日、熊日新聞の記事でも取り上げていただいた、皮剥ぎ(かわはぎ)実習について報告します

泉分校では鳥獣被害の軽減を目指し、狩猟、防除、環境調査、料理などの活動を行ってきました

では、皮剥ぎ実習は何のために行ったのか???

狩猟をして食肉として利用する際、どうしても廃棄される部位がでてきます。食肉用として利用不可な部位、衛生的に利用不可な部位など様々な理由があります。

泉分校ではそのような部位をどうにか利用できないかと考えてきました

そこで、今回は解体後、処分されがちな皮の利用を目指し皮剥ぎ実習を行いました。

講師に株式会社イノPの井上拓哉様をお招きし、指導をしていただきました。夏休みに処理場でのシカの解体処理の見学はしたことがある生徒もいましたが、自分でイノシシやシカにナイフを入れて解体することは初めての経験でした!!最初はとても緊張していました。しかし、的確な指導のおかげで、最後まで、自分達の力で皮を剥ぐことができました

皮を剥いだ後も、余分な肉や脂肪をそぎ落とす作業を行いました。皮剥ぎの際、薄く剥ぎすると皮が破れてしまうし、逆に厚くすると、その後の、削ぎ落としの作業が大変になってしまう。これも、やってみて初めて実感することができました。

最後に、脱水と腐食防止のために、塩を全体にまぶして終了しました

捕獲した獣を無駄なく、利用することが狩猟を行う者にとって大切な心構えだと思います。今回の皮剥ぎ実習は無駄なく利用することを理解する上で、とても重要な学習だったと思います。

今回、剥いだ皮は、なめしの加工をしていただき、次年度、皮クラフトとして利用します!!

「続きを読む」で写真を見ることができます

現場の風景を、加工をせずにそのまま掲載しています

皮剥をしたイノシシやシカが映っています。苦手な方はご注意ください

熊日新聞に掲載されました★

熊日新聞に掲載されました★

本日、2月16日(火)の 熊本日日新聞朝刊14面 に「命のありがたさ 実感 八代農高泉分校生 イノシシの皮はぎ体験」というタイトルで、泉分校の記事が掲載されています。

2月12日(金)に実施した、2年生の「皮剥ぎ実習」のことが記事として掲載されています。

「分校生活」での記事は、これから少しずつ記載していきます

カラーの写真と、2年生・森田さんのインタビューもありますので、ぜひご覧ください。

高校生ハンター誕生!

高校生ハンター誕生!

狩猟免許試験に無事合格しました!!4名受験し、全員合格することができました。

今年は実践的な狩猟技術を学ぶために、狩猟者登録も行いました。狩猟免許を取得することができれば、狩猟ができると思われがちですが、その免許後に狩猟者登録を行わないと狩猟を行うことはできません。

狩猟者登録証を県南広域本部農林水産部林務課の鳥井様から授与していただきました。また、ハンターの証であるオレンジのチョッキと帽子もいただくことができました!!

誰が食べた??

誰が食べた??

昨日、イノシシ粉の記事を上げました 本日はその続きをアップします!!

イノシシ粉を選別する際、飼料としては不向きな固形物が発生しました。この残った不要物を、箱罠の誘引剤として利用できないかと考え、どのような獣が寄ってくるか観察することにしましたどのような獣か確かめるために、トレイルカメラを設置し1週間観察しました!!

そして、1週間後。

現場に行ってみると、イノシシ粉が減っています。

拡大してみると複数の足跡があります!!これは何の足跡か??

生徒達はイノシシではないか??いやシカではないか??など、どんな獣が食べに来たか興味津々でした。学校へ戻り、カメラの画像を確認!!!そこに写っていたのは!!!

タヌキです!!!

それも一匹ではなく複数です!!

1週間カメラを設置し、500枚近い写真が撮れました。全て、タヌキの画像でした。

タヌキは雑食性のため、イノシシ粉を食したと考えられます。同じく雑食性のイノシシが写ってもよいと思っていましたが、タヌキだけという結果に残念な気持ち半分と驚きを感じました

この結果から、イノシシ粉を利用した、罠への誘因(シカ、イノシシ)は利用するには難しいと思いました別の場所でもう一度同じ実験を行い、結果が異なるか観察を行ってみたいと思います。

この粉は何だ??

この粉は何だ??

皆さんはこれが何か分かりますか 土??何かわからん

??

答えはイノシシの粉です。

食用にできないイノシシを、肥料もしくは飼料として利用するために粉にします。この粉はくまもと☆農家ハンターの稲葉様に提供していただき、泉分校ではヤマメの餌としての利用を考えています。

飼料として利用するために、粒の大きな物や分解しきれなかった異物を取り除くために、ふるいにかけ選別を行いましたイノシシの粉と聞くと「臭いがきついのでは??」「ちょっと抵抗感があるな」など思うかもしれません。しかし、思ったほど臭いもなく、粉も乾燥していました!!

これから、飼料に活用し、ヤマメへの本格的な給餌実験を行っていきます!!!

山林の防獣ネット回収

山林の防獣ネット回収

山林に設置されている防獣ネットの回収を行いました。育林期間中にシカやイノシシの侵入を防除するために設置したものです。

ある程度、樹木が大きくなると、設置した防獣ネットが樹木の生育を阻害したり、駆除のために山林へ入った猟師さんの邪魔をしたりと、近年問題になっています。今回、泉分校では県南広域本部農林水産部林務課の方々の協力のもと、防獣ネットの回収を行いました。

簡単に思えていた作業も、防獣ネットにツルが巻き付いており、剪定ばさみで一つ一つ切り落としてから外す必要があり、大変時間がかかる作業でした

回収したネットは、今月に実施する計画の罠研修の際に再利用する予定です!!!また報告します。

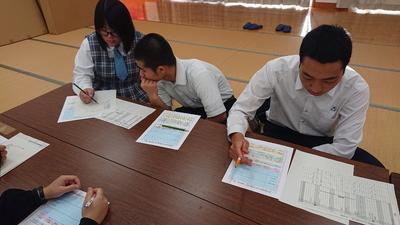

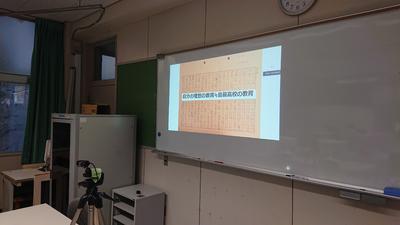

課題研究発表会

課題研究発表会

3年生の課題研究発表会を行いました。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、全学年での発表会を実施することはできませんでした

どうにか、発表を・・・と考え、GoogleのMeetを使い、学年ごとに配信を行い実施することにしました。

初めての取り組みで上手くいくか分かりませんでしたが、上手く実施することができました!!

3年生は1年間、取り組んできた活動を後輩達に伝えるために一生懸命発表していました地域の課題をどうにか解決できないかと考えて活動してきました。地域の方々と触れあう中で、分校生として、できることを知り、理解し、行動してきました!!

きっと、町の方々、後輩にもその思いは伝わったと思います!!!

来年は今年よりも、再来年はさらによいものに活動を繋げていけると嬉しい限りです

熊本日日新聞に掲載されました!

熊本日日新聞に掲載されました!

1月24日(日)の 熊本日日新聞朝刊16面 に「地域守れ 高校生ら奮闘」というタイトルで、泉分校の記事が掲載されています。

10月19日に実施した罠設置講習の時のことが記事として掲載されています。

カラーの写真や、生徒のインタビューもあります。ぜひご一読ください。

シイタケ栽培に向けて

シイタケ栽培に向けて

昨年から本格的にシイタケ栽培を復活させました!!

今年はMTB倉庫裏にシイタケ栽培場をつくりました。そして、来年、再来年と収穫できるように、新たにクヌギを伐倒してきました!!

ちょっと、斜面は急でしたが、安全確認を行い、2本ほど伐倒しました。2月まで乾燥させ、その後、玉切り、菌打ちを行いたいと思います!!!

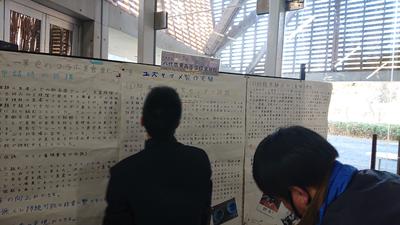

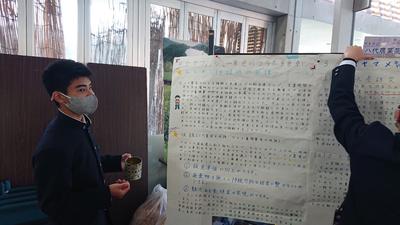

ふれあいセンターいずみ

ふれあいセンターいずみ

ふれあいセンターいずみに泉分校の沢山の学びを展示してきました!!!

展示会への参加は今回が3回目となりました!!今年はなかなか、イベントを実施することができませんでしたが、このような形でも、泉分校のことを発信することができ大変嬉しく思っています!!

年末から年始にかけて展示されていますので、是非足を運んでご覧になっていただけたらと思います!!!

狩猟報告

狩猟報告

泉分校では鳥獣害対策活動として狩猟についての勉強もしています。これまで、野生鳥獣の画像や罠の設置など様々な活動を報告してきました。

今回は設置していた罠にイノシシが掛かりましたので報告します。

くくり罠に体長50センチの子供のイノシシが掛かっていました。イノシシも罠から逃げるために、辺りの土を掘り返し、暴れ回っていました。小さなイノシシでしたが、勢いよく暴れ、近づくことがなかなかできませんでした

林務課の鳥居氏に指導していただき、電気止めさし器を使い、止めさしを行いました(狩猟免許を持っている職員が実施しました)。

農林業へ被害をもたらす害獣と言われるイノシシですが、命をいただくとなると、やはり躊躇する部分もありました。しかし、この作業を通らずに鳥獣被害対策についての学習を行うことはできないと思っています。

これまで、鳥獣の捕獲方法と同時に、鳥獣の活用についても泉分校では学習を行ってきました。活用をしっかり行うことで、捕獲した鳥獣の命を無駄にしないことに繋がると思っています。今後も、命をいただくことは何か日々、考え活動を行っていきます。

*生徒達も止めさしの様子を見ていました。目をそらすことなく、最後まで命に向き合っていました。

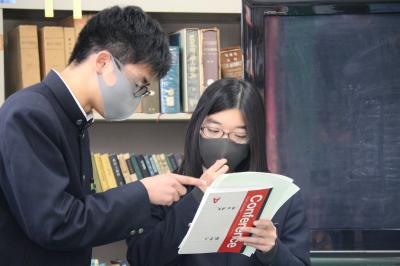

学会誌に掲載されました!!!

学会誌に掲載されました!!!

3年南田怜美さんの意見文「地域を守るリーダーを目指して」が日本農業教育学会誌第51巻第2号に掲載されました!!!

日本農業教育学会が主催している、「農業高等学校生意見文全国コンクール」において審査員特別賞を受賞したことで、今回掲載されることとなりました!!!南田さんが3年間取り組んできた鳥獣害対策活動をとおして、将来目指す農家像について意見を書きました

審査員の先生方からは、「活動に熱心に取り組んでいること、将来の目標がよく分かる作品だった」との高い評価をいただきました!!

将来、しっかり地域を守るリーダーとして活躍してくれることを願っています!!!

第11回まなびフェスタ代替イベントについて

第11回まなびフェスタ代替イベントについて

毎年12月上旬に八代市千丁町で行われている、「まなびフェスタ八代」に参加してきました!!

今年度は、新型コロナ感染症拡大防止の観点から、展示のみの開催となってしまいました

泉分校からも3年生の課題研究、「木工班」が作製した学校名プレート、「自然研究班」が作製した矢山岳植物標本。ウッドクラフトで作製した様々な木工製品。プロジェクト学習で取り組んでいるユズヤマメの研究報告。などなど、泉分校の沢山の学びを展示してきました!!!

来場された方も、興味津々に見ておられ、特に学校名プレートについては、「機械が作ったようだ!!」「とてもきれい!!」などとても驚かれていました。

12月14日まで八代市公民館ホワイエ(千丁町)に展示されていますので、是非足を運んでご覧になっていただけたらと思います!!!

矢山岳イベント!!!今年も実施しました!!!

矢山岳イベント!!!今年も実施しました!!!

11月22日(日)、泉町コミュニティーセンターでイベントを実施しました!!泉分校では毎年、矢山岳を使ったイベントを行ってきましたぜひ今年も実施したいと考えていましたが、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、クラフト活動イベントなりました

それでも、今回のイベントで多く方々に楽しんでもらうために準備を行ってきました!!!今年は「木々を使ったストラップ作り」「葉っぱスタンプで年賀状を作り」を行いました昨年よりも今年、と毎年クオリティーが上がっており、参加された方も大変喜ばれていました

来年は矢山岳でのイベントを実施したいと思います!!!

島根県立隠岐島前高校の生徒さんとの遠隔交流学習

島根県立隠岐島前高校の生徒さんとの遠隔交流学習

3年生のLHRの時間に島根県立隠岐島前高校3年の高本亜梨紗さんと交流学習会を行いましたテーマを「地域探求・活性化について自分なりに考えてみる。自分のキャリアについて考える。」と設定して学習会を行いました。

最初にそれぞれの活動内容の紹介を行いました。泉分校からは地域資源を活かした体験的学び、地域課題解決に関する活動を紹介し、高本さんからは、現在取り組んでいる「島暮らし」「風と土とインターンシップ」「I am プライドマン」など、地域での活動、高本さんが考えている生き方について紹介してもらいました

その後、それぞれ気になったことの質問を行いました意見を交換することで、地域探求・地域活性化、キャリア教育について考えを深めることができたのではないでしょうか

泉分校生からの感想に「自分が主人公の人生を送る」「自分のことは自分で決める」「気になったことは言語化をして振り返りをする」など高本さんの言葉に刺激を受けたという感想が多くありました

今回の交流学習で感じ、考えたことを是非行動に移せるように分校生活を送っていきましょう!!

*ちなみに高本さんのお姉さんが泉分校出身という縁から今回の交流学習実施に繋がりました。

ジビエ講習会

ジビエ講習会

10月31日(土)マルコーフーズ(株) 様 を訪問し、シカの解体、シカ肉を使った調理を行いました。夏休みに一度、地域林業研修(2年生)で訪問していますが、3年生は今回が初めての見学でした。

3年生はこれまで、シカの観察から罠の設置までを実践しています。今回は、罠で捕獲後の学習をメインに研修を行いました。普段の生活では、肉となって陳列されている様子しか見たことがありませんでした(3年生の感想)。皮剥から解体まで一つの肉として加工される工程を見学することができたことは、貴重な経験になったと思います!!

解体後は、東京でシェフとして働いてらっしゃる佐渡様のご指導の下、シカ肉のワイン煮・シカ肉の角煮・シカ肉の麻婆豆腐を作りました!!!料理の途中に栄養学、料理の基礎・基本なども教えていただき、大変勉強になりました。

泉分校では、農林作物を野生鳥獣から守るために活動を行ってきました。その中で、狩猟をするとなると最後は命をいただくことになります。今回は最終段階の加工される段階を学びました。一つ一つの命を大切にもう一度、自分達が学習を見つめ直すことができた研修だったと思います。

矢山岳植物調査④

矢山岳植物調査④

今回は調査と言うよりは採取をメインに行ってきましたそれはなぜか??矢山岳の植物の標本を作るためです!!前回、ピックアップした植物の中から10種類ほど選び、採取を行いました。

そして、学校に戻り、1枚1枚丁寧に新聞紙に挟み乾燥させていきます約1ヶ月ほど乾燥させて完成となります

週1回程度、新聞紙を交換し、カビが生えないように管理をしていきます!!!

*10月上旬とは違った植物たちが咲いていました(左写真はツルニンジン)

罠設置講習会

罠設置講習会

講師にくまもと☆農家ハンターの稲葉様を招き、箱罠の設置講習会を行いました!!

はじめに、ICTやIoT機器(カメラ)を使った狩猟方法について講義をしていただきましたICTやIoT機器を使うことで、見回り時間の削減、獣の動きを観察し、効果的な防除に繋がることを教えていただきました

その後、箱罠の設置を行いました前回、設置場所を決めていたので、スムーズに行うことができました

設置後に、カメラを設置して今回の講習会は終了しました!!これまでも、カメラでシカやイノシシの観察は行ってきました。そのデータを使って出没頻度の多い場所に設置したので、捕獲できると思います!!!

*今回は森の中で授業をしました泉分校ならではの授業だったと思います!!!

養魚槽ビニール張り

養魚槽ビニール張り

養魚槽にビニールを張りました

気温も下がり、水温も下がってくるので、どうにかできないものかと思いビニールを張ってみることにしました暑くもなく、風もなく設置するには絶好のタイミングでした

初めての実習内容でしたが、無事に終了することができました!!!

どんな結果が出るか観察していきたいと思います!!!

罠設置に向けて

罠設置に向けて

10月19日に行う罠設置講習会に向けて事前調査を行いました。

どこに罠を仕掛けると捕獲することができるのか??設置する罠の向きは大丈夫か??捕獲できても搬出はできるのか??など考えることが山ほどあります。

そこで、急遽、くまもと☆農家ハンターの稲葉様が来てくださり、指導をしてくださることになりました私たちでは気づかない細かな部分を指導してくださり、なんとか設置場所を決めることができました!!!お忙しい中指導してくださり、本当にありがとうございました

月曜日はスムーズに罠を設置できるように頑張りたいと思います!!!

カメラのチェック

カメラのチェック

久しぶりに定点カメラの報告をします!!8月下旬から観察ができていませんでした

バッテリーが切れて画像が残っていないかも・・・と思い確認しました

幸運にも10月までばっちり撮影できていました!!!

早速確認すると、3~7月よりもあきらかに撮影されるシカの頭数が増えています!!発情や出産、餌など関係しているのかもしれませんね。

画像、周囲の環境も含めて考察し、原因を突き止めていきたいと思います!!!

くくり罠の組み立て

くくり罠の組み立て

3年生の授業でくくり罠の組み立てを行いました。今回組み立てた罠は「笠松式くくり罠」で、①落とし、②ワイヤー、③バネ、④パイプを組み合わせた罠です。落としの部分を踏むと、ワイヤーが足に巻き付き身動きを封じ捕獲する仕組みとなっています。

|

①落とし(板を踏むとワイヤーが足に巻き付く) |

②ワイヤー(足に巻き付く部分と逃げないように樹木に巻き付けるために使用) |

|

③バネ(落としを踏んだ際にワイヤーが足に巻き付くための力を生み出す) |

④パイプ(バネを収納し力を発生させる) |

それぞれのパーツを組み合わせると完成です

完成した罠が、どのように作動するか実際に確かめてみました!!

落としを踏んだ瞬間、ワイヤーがすぐに巻き付き、成功です

初めて、くくり罠を組み立てましたが、1時間程で完成しました。バネをパイプに収納する際に力がいり大変でしたが、私たちでも組み立てることができました!!次は現場へ実際に仕掛けてみたいと思います

鳥獣被害の現地視察

鳥獣被害の現地視察

10月6日(火)、泉分校で取り組んでいる鳥獣被害対策活動の一環で、八代工業高校の機械科3年生と合同で植林後の鳥獣被害の現地見学会を行いました

現場を知ることが対策に必要!!!ということで、普段の授業でも山に入り、シカやイノシシによる食害の観察は行ってきました。

しかし今回、改めて被害を確認してみましたが、シカの被害はかなり大きいことに驚きました一緒に観察を行った、八代工業高校の生徒のみなさんも同じようなことを感じていたようでした

また、今回の観察会を行い、泉分校の活動がちょっとずつではありますが、地域に広がっていることを感じることもできました。それは、観察会の新聞記事を見た、近隣の方からの励ましの言葉!!また、同じように鳥獣被害に苦しんでいる農林業従事者の方(阿蘇地域)から活動へのアドバイスをいただくことができたからです

私たちの活動が、少しでも熊本県の農林業従事者の力になればと思っています!!!

被害を減らせるようにこれからも活動を続けていきます!!!

|

鳥獣ではないが、自然災害による被害 |

八代工業高校との合同観察会Ⅰ |

|

八代工業高校との合同観察会Ⅱ |

現地見学に向けての班ミーティング |

|

成長点の食害 |

ドローン研修Ⅰ |

|

ドローン研修Ⅱ |

全体で写真撮影 |

矢山岳植物調査③

矢山岳植物調査③

3回目の調査を行ってきました。前回、前々回は登山道入り口の植物を調査しましたが、今回は中腹の植物を調査しました!!!

昨年の3年生が残してくれたデータをもとにクソニンジン、ボロボロノキ、アカササゲ(薬用植物、希少植物)を探しました

しかし、今回は見つけることができませんでした

目的とした植物は探し出すことはできませんでしたが、他の魅力的な植物を沢山見つけることができました!!今回はその一部を紹介したいと思います!!!

矢山岳植物調査②

矢山岳植物調査②

金曜日の課題研究の時間に矢山岳の植物観察を行ってきました。

前回6月に一度行いましたが、季節が変われば植物の様子も変わっており、登山道入り口に一面に広がっていたユキノシタの花もなくなり、代わりにヌマダイコンやミズヒキの花が咲いていました

季節が違えば同じ山とは思えない雰囲気でした今回は時間の都合上、入り口付近の散策でしたので、次はもう少し上まで行ってみます!!!

|

ミズヒキ *赤く小さな花のつぼみがある。見えづらいが、葉に部位の模様があるのも特徴。 |

ヌマダイコン *6月は花が咲いてなく、どれがヌマダイコンか分からなかったが、今回は綺麗な白い花が咲いていた!! |

ユズヤマメ官能検査

ユズヤマメ官能検査

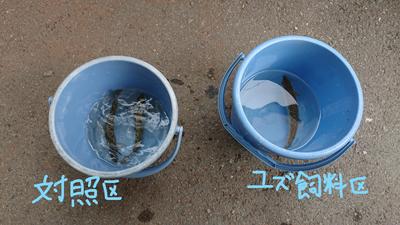

ユズ飼料を給餌してきたヤマメの官能検査(食味)を行ないました。

「A:対照区(市販飼料)」と「B:ユズ飼料区」の食べ比べによる調査(①生臭さ。②ユズの香り。③ユズの風味(味)について)を実施しました(9人)。

結果!!!

①生臭さについては「B:ユズ飼料区」は魚特有の臭みが抑えられているという解答が8人/9人得ることができました

②ユズの香りについては9人/9人感じることができなかったという結果でした

③ユズの風味(味)については9人/9人、対照区とユズ飼料区ではっきりと違いがあると解答し、「B:ユズ飼料区」の方が後味がさっぱりで、柑橘の香りを感じたと答えてくれました!!

昨年の11月に実施した検査では違いはほどんど出ませんでしたが、今回は大きく違いが出たので、大変驚いています

水温、繁殖時期、サイズなどが香気成分の移行には関係していると考えています。サンプリングもしてありますので、専門機関へ分析を依頼して科学的に実証を進めて行きたいと思います

ヤマメの消化器官の解説

ヤマメの消化器官の解説

3年生の「森を活かす」の授業でヤマメを解剖し、消化器官の観察を行いました消化吸収には水温が関係していおり、胃と腸の残留物の調査を行いました。

事前の学習をもとに、摂食してから24時間ほど経過していたので、腸に50%ほどの残留物が残っていると予想

実際に胃と腸を開いてみると

1匹目:胃の中 空。腸の中 残留物あり。

2匹目:胃の中 残留物あり。腸の中 残留物あり。

3匹目:胃の中 少し残留物あり。腸の中 残留物あり。

*胃の残留物調査

予想では全て胃は空っぽで腸にのみ残留していると思いましたが、そうではありませんでした。やはり、その時々の環境、魚のサイズで変化していくのでしょう別な時期に再度調査をしてみたいと思います

最後は3密に注意しながらおいしくいただきました

ユズヤマメの餌作り

ユズヤマメの餌作り

久しぶりのユズヤマメの餌を作りました約一年ぶりの餌作りでしたが、手際もよく、あっという間に作り終えました

(手で丸めるチネリから、伸ばして細かく切る方法に変えました

)これから、ユズ飼料を給餌していきたいと思います

鳥獣害対策プロジェクト

鳥獣害対策プロジェクト

長い休校もあり、なかなか研究を進めることができていませんでした

防除実験に取り組むためにカメラ周辺の草刈りを行いました。昨日、実習で勉強した刈払機を早速使ってみました。草丈も太もも付近まで伸びており、刈るのに苦労していたようです

これから実験をしっかり実施していきたいと思います!!!

矢山岳植物調査

矢山岳植物調査

課題研究の授業で矢山岳の植物調査に行ってきました。ぐずついた天気が続いてましたが、久しぶりの晴れ!!絶好の観察日和でした

昨年の3年生が調査した資料をもとに観察を行いました。しかし、秋と初夏では植物も違いわからない植物もありましたドクダミやユキノシタの真っ白な花が花が咲いておりとてもきれいでした

11月に矢山岳のトレッキングイベントが実施できるように準備を進めていきます!!

ヤマメの体重・体長測定

ヤマメの体重・体長測定

ヤマメの体重・体長測定を行いました。平均して20cmほどの大きさになっており、昨年よりは小さめでした。3年生ともあり、テキパキ動き、ヤマメにもストレスを与えることなく終えることができました。これから、ユズを添加飼料を給餌していきたいと思います。

くくり罠の設置

くくり罠の設置

組み立てが終わりましたので、設置場所の検討です足跡をたどり、どこに設置すれば捕獲できるか

どんな獣を捕獲するかで設置場所も変わってきます

今回はイノシシ狙いで、ヌタ場に設置してみました。足跡から通り道を検討し、罠を設置!!ワイヤーが見えないように!!不自然にならないように!!みなさん最後の写真のどこに設置してあるか分りますか??掛かるのを楽しみに観察してみます。

|

ヌタ場 |

|

イノシシの足跡 |

|

くくり罠の設置 |

|

設置完了!! 罠はどこにあるでしょうか? |

くくり罠の組み立て

くくり罠の組み立て

バネ式くくり罠の組み立てを行いました。パーツが複数有り、最初は組み立てに時間がかかりましたしかし、慣れると簡単

!!そしてなにより持ち運びが楽

次回は現場への設置です!!

|

バネを固定する |

|

踏み台の設置 |

|

ワイヤーの調整(直径12cmに調整) |

|

ワイヤーを広げた様子 |

|

踏み板を設置し、ワイヤーを調整して完成 |

罠の紹介

罠の紹介

2月下旬に森林組合で箱罠の設置を行いました。

今回は箱罠とは別にくくり罠を紹介します。くくり罠とは獣の通り道などに設置し、針金やワイヤーロープなどで作った輪に足などをくくり、捕まえる罠のことをいいます。

くくり罠にも、ひきずり型、はねあげ型、バネ式など、沢山の種類があります。設置の勉強もしてきましたので、これから紹介していきますね。(写真はバネ式くくり罠)

ちょっとびっくり

ちょっとびっくり

定点カメラのデータを確認するために裏山に行ってきました。毎回シカの画像ではそろそろ飽きがくるかと思いましたので、今回は違う生き物を紹介しますカメラに写っていたというよりは途中で遭遇しました

ちょっとびっくりしましたが、ニョロニョロっと逃げていったので追いかけてパシャリ

苦手な人も多いようですが、意外とかわいいものでしたたぶんシマヘビだったと思います

間違っていましたら教えて頂けると助かります

イノシシ親子

イノシシ親子

前回イノシシの親子について報告した記事を覚えていますか・・・?

仕掛けた餌を食べるのが子イノシシのみで、親イノシシは食べなかったという内容でした

|

前回の親子写真 |

|

私も不思議に思い、知り合いのハンターの方に聞いてみました 子イノシシ(ウリボウ)は好奇心が旺盛なため、初めて見る物、触るものに対して積極的な行動をとるそうです |

|

三角町で捕らえられたウリボウ(2018.08.27) |

イノシシは親子2~8頭程度(多少あり)で生活をしており、その中で生き残ったウリボウが親となります。そのため、共に過ごしてきた兄弟の姿を見て成長したイノシシ警戒が強くなり、むやみに餌を食べることは少ないようです。

これからも、映像をチェックし疑問を見つけていきましょう。

ヤマメのお引っ越し

ヤマメのお引っ越し

養魚槽の改造も終わりヤマメの移動を行いました

ヤマメたちも命の危機を感じるのか必死で逃げるので捕まえるのに大変だったようです

無事に移動し終えると仲良く、角に集まってましたこれからの生活について会議をしていたのかもしれませんね

これからの実験に向けて管理を頑張っていきましょう

養魚槽改造3

養魚槽改造3

養魚槽の網の設置が完了しました。これから水をため、実験を行っていきたいと思います!!!

今回は下、横の隙間をきれいに網で塞いでいるので逃げないはず!!!まずは2~3匹入れてみて様子を見たいと思います

久しぶりの定点カメラ報告

久しぶりの定点カメラ報告

久しぶりにカメラの映像を載せます。

今回は放置茶園に現れたイノシシ親子について報告します。これまで撮れた写真を見返してみると、イノシシは子イノシシだけが餌を食べているようでした。親は食べない。もしくは少し食べる。

う~んん。なぜなんだろうか??皆さんも理由を考えてみてください。

|

餌を食べる子イノシシ。親は全く食べなかった。 |

養魚槽改造2

養魚槽改造2

前回養魚槽の柵を改造しました。今回は、産卵をコントロールするために使う電灯のタイマー部分を新たに付けました。タイマーを設置したことで、作業の効率化ができました。地味な部分の改造でしたが、新学期の授業で一度見てください!!*オレンジで丸く囲ってあるところです

狩猟期間終了

狩猟期間終了

3月15日で今年度の狩猟期間が終了しました。八代森林組合に設置していた箱罠も残念ながら扉を閉めることとなりました。今回はシカ、イノシシどちらも捕獲することはできませんでした。カメラにはちらほら、シカ、イノシシの姿はありましたが、箱罠に入るまでとはいきませんでした。

くまもと☆農家ハンターの稲葉さんも「すぐには捕獲はできないだろう」と言われてましたが、これほど難しいとは思いませんでした。今回、何が良くなかったのか検証し、次の罠設置に繋げていきたいと思います。

また、来年度は4月から捕獲ができるように準備を進めていきたいと思います。

|

A班の箱罠 |

B班の箱罠 |

|

藪に仕掛けていたコマツナはなくなっていた |

扉の前の餌は変化なし |

久しぶりの観察報告

久しぶりの観察報告

久しぶりに定点カメラの画像をあげます。シカの防除方法を研究するために仕掛けた餌にも定期的にシカの姿を確認できているので、そろそろ防除に向けて研究を進めていきたいと思います!!

とその前に。。。今回はシカ、以外に姿を現す鳥獣を紹介したいと思います

|

イノシシの親子?兄弟? |

小さな何か!!ネズミかな?? |

|

カメラに向かって!! |

何の鳥かな? |

|

興味津々 |

カメラにびっくり |

熊日新聞に掲載されました★

熊日新聞に掲載されました★

2月29日(土)の熊本日日新聞朝刊15面に、泉分校生がシカ罠設置を学んだ講習会の記事が掲載されています

カラー写真や生徒のインタビューも掲載されていますので、ぜひご覧ください。

鳥獣被害対策研修Ⅱ

鳥獣被害対策研修Ⅱ

2月25日(火)、八代市役所水産部林務課、熊本県南広域本部林務課の方々の協力を頂き、講師にくまもと☆農家ハンターの稲葉様招き罠設置に関する実地研修を行いました。

まずは、くまもと☆農家ハンターの取り組みを話していただき、その後、罠の組み立て、設置を行いました。

初めて、見て、触る罠に最初は緊張気味でしたが、どうやったらシカが取れるのか考え設置をしていました。

罠の設置がこれほど大変とは思わなかったなど、やってみて初めてわかったことが沢山有るようでした。

カメラを設置しているので、映像を確認しながら捕獲に向けて試行錯誤を行っていきたいと思います。

*今回の罠については免許・登録証保有者のもと学習を行っています。

シカの調査Ⅱ

シカの調査Ⅱ

実習地に設置している定点カメラに新たな映像がありましたので報告します!!!

なんとイノシシが写ってました。それも4匹も。親子か兄弟??カメラを設置してみてわかったことです。イノシシが通過した15分後にはシカが現れました。

これからも定期観察を行って、シカの行動調査を行っていきます!!

就農・林業担い手検討委員会

就農・林業担い手検討委員会

2月21日(金)、「就農・林業担い手検討委員会」が行われました。

泉分校の1年間の取り組みを外部の方々に聞いてもらい、様々な意見を頂きました。その中で、泉分校の生徒が取り組んできた、ユズヤマメ研究・鳥獣害対策についてのプロジェクト発表を行いました。

引き続き、研究を頑張って欲しいという励ましのお言葉を頂きました。泉町に貢献できるように研究を続けていきます!!

シカの生態調査

シカの生態調査

泉町ではシカによる農作物、森林被害が多数報告されています。

そのような状況をなんとかできなものかと考え、分校生にできるシカ被害に関する研究を行っています。

1つ目に狩猟免許を取得し自分の田畑・山は自分で守る意識の普及活動。

2つ目に効果的な防衛策の研究。

この2つを大きな柱に研究を行っています。

今回は効果的な防衛策についての取り組みについてお知らせします。

雑木林に餌を仕掛けシカを寄せ付ける

餌を認識したら今度は餌を食べられないように何らかの策を講じる。

うまくいくかはシカしだいカメラではシカを確認できているのでひとまず成功??と思っています

。これから良い報告ができるように頑張ります!!

*1枚目:シカではなく人間でした。

*2枚目:夜にシカの雌?が現れました!!ばっちしカメラ目線。たぶん人には見えない赤外線が見えているのではと思っています。

第9回農家ハンター☆サミットに参加してきました!!

第9回農家ハンター☆サミットに参加してきました!!

2月15日(土)に行われた上記の講演会に、今年も参加してきました。「ジビエの最前線」と「世界のSDGs」の2本立てのプログラムで、泉分校も前半に「ジビエの最前線」というテーマで話をさせてもらいました

他にも高校生の商品開発に関する発表、後半には博報堂DYホールディングズの川延昌弘氏のSDGsに関する講演もあり、大変勉強になるサミットでした。

SDGs!?言葉は良く聞きますがよくわからない??たぶんそんな人もいると思います。ちょっとこれから泉分校のSDGsをみんなで探しませんか??みんなで持続可能な農村地域について考えましょう

。(KHより)

3年生! 課題研究発表会!!

3年生! 課題研究発表会!!

1・2年生や多くの先生方が興味津々で見守る中、3年生の課題研究発表会を行いました。

3年生は、1学期から「秋の矢山岳おにぎり大作戦2019」のイベントに向けて、自然研究班・遊び研究班・食研究班の3つの班に分かれて活動してきました。イベントの反省を踏まえ、研究を通して学んだことや、見えてきた新たな課題などをスライドにまとめて発表しました。

「来年度は、私たちが主体となって取り組んでいくことになる」、2年生にはその自覚がすでにあるようで、3年生の発表を聞いてはメモをとったり、発表後には積極的に質問をしていました。

3年生も先輩として、そんな後輩たちの思いに答えようと、質問に丁寧に答えていました。イベント当日はあいにくの雨で、矢山岳に登る機会が無くなり、準備してきたことを思う存分発揮できませんでした。それでも、発表では前向きな意見を述べ、後輩たちへの期待も伝わってきました。

課題研究やイベントを通して気付いた泉町という地域の魅力や、学校と地域が連携した取組みの重要性。卒業後、それぞれの道に進んでも、ずっと忘れないでいてほしいものです。

3年生の皆さん、本当にお疲れ様でした!!

3年生の皆さん、本当にお疲れ様でした!!

今年もやるぞ狩猟免許取得!!目指せ高校生ハンター!

今年もやるぞ狩猟免許取得!!目指せ高校生ハンター!

1月26日(日)熊本県庁で行われた狩猟免許(罠)試験に泉分校3年、西村君が受験しました。

八代地区でも鳥獣被害報告が多数あげられており、泉分校でも被害軽減を目指し昨年度から免許取得に取り組んでいます。西村君は実家でも祖父が罠を使っての狩猟を行っているとのことで、卒業後はその手伝いもしたいと考えているようです。泉分校から鳥獣被害対策、ジビエ肉の活用など今後も発信していく活動を行っていきます!!

私たちも出来ることがある!! 鳥獣害対策

私たちも出来ることがある!! 鳥獣害対策

3年生全員と2年生のグリーンコースの生徒に向けて、熊本県県南広域本部 農林水産部総務課の鳥居様と園田様、八代市役所 水産林務課の川本様をお招きし、『有害鳥獣捕獲対策講習会』を行っていただきました。

八代市では特にシカによる被害が大きいことから、被害の現状やシカの性質、ICTを活用した被害対策プロジェクトなどを学ぶことができました。

泉分校では、昨年度より狩猟免許(わな猟)の取得に向けた活動も始めました。

今後も、地域の貴重な環境資源を守りつつ、野生動物と上手く共存していく暮らしを再び築いていくためにも、地域と連携した鳥獣害対策に力を入れて取り組んでいきます!!

新八代駅広報活動

新八代駅広報活動

明けましておめでとうございます!!今年もよろしくお願いします。遅くなりましたが、今年最初の投稿です!!

12月26日(木)に新八代駅で泉町の観光PRを行いました。泉町の季節の写真、泉分校の研究活動を展示しました。駅を利用される方には、パンフレットと桜の木で作った箸置きをプレゼントしました。普段は話かけるのが苦手な生徒も、頑張って話しかけていました!!1月14日まで新八代駅に展示してありますので是非見に行ってください!!

矢山岳イベント反省会

矢山岳イベント反省会

矢山岳イベントの反省会を行いました。大きく分けて①準備②当日③今後に向けて、3つについて話し合いを行いました。準備をしてきたつもり???・・・

実施してみると「もっとこうすれば良かった」「○○があればよかったなど」多くの意見がでました。

今後は、まちづくり協議会、観光協会の方に報告し、来年度のイベント向上に繋げていきたいと思います!!

「ヤマメのひらき」を作りました!!

「ヤマメのひらき」を作りました!!

ユズヤマメの実験の延長で加工品の開発を行っていますその一環でひらきを作ることにしました。

ヤマメのぬめりを取るために塩で揉んで臭みを取り、半分に開きます。その後、40分塩に浸し、洗い流して完成です!!

その後、3日干し!!!いざ、実食!!!塩が少し濃かったようでしたが、塩焼きとはまた違う食感でおいしかったです。郷土料理講習会で分校に来られていた高尾先生にも試食をしてもらいました。「初めて食べたけど、この方法もありかもですね!!」と前向きな意見を頂きました

もっとおいしいひらきをつくれるように頑張ります

秋の矢山岳おにぎり大作戦2019 ~遊びのネタは泉にあり~

秋の矢山岳おにぎり大作戦2019 ~遊びのネタは泉にあり~

11月24日(日)秋の矢山岳おにぎり大作戦2019 のイベントを実施しました。当日、雨

という予報だったため、トレッキングを中止にし、コミュニティーセンターでのクラフト活動、泉の食を体験する活動に変更しイベントを行いました。内容変更にもかかわらず、多くの方々に参加していただきました。

泉町の魅力とは??どうやったら泉町の良さが伝わるのか!?

昨年度よりもよいイベントに!!

この日に向けて準備を重ねてきました

。説明に戸惑う姿(緊張のため??)もありましたが、泉町に対する思いをしっかり乗せて参加者の方々と一緒に活動することができていました。

参加された方々から、「ぜひ来年も参加したい」「シシ汁がおいしかった」など前向きな意見をもらうことができました!!雨でトレッキングはできませんでしたが、泉町の活性化に向けて活動できたと思います!!

来年は今年よりもパワーアップした内容を準備しますので、ぜひとも参加をお待ちしてます

COC+事業、中山間農業支援事業の成果と将来像~地方創生・持続可能な地域発展の実現を目指して~

COC+事業、中山間農業支援事業の成果と将来像~地方創生・持続可能な地域発展の実現を目指して~

11月15日(金)、熊本県立大学で行われたCOC+事業、中山間農業支援事業の成果と将来像についての会議に参加してきました(職員)。

県内の大学が進めているCOC+事業の一つに中山間農業モデル地区支援に関する取り組みについての報告会が行われました。八代市泉町も対象地区として取り組みがされており、町の特産を活かした活性化について話がありました。

泉分校でも町の資源をいかした活動を行っているので共通する部分も多く、今後の参考になるところも多く、大変勉強になりました。

11月末には矢山岳のイベントもありますので、準備を頑張ります!!

泉町文化祭

泉町文化祭

11月10日(日)泉町の文化祭に参加してきました。今年は泉町と泉小中学校合同文化祭ということで多く方が参加されていました。小中学生の発表からおじさん達のバンドなど様々な発表があり大変盛り上がりました!!

泉分校からは、意見発表とプロジェクト発表を行ってきました。分校の活動を泉町の方々に知ってもらうことができ良い機会だったと思います。泉町の活性化に向けて頑張りたいと思います!!また、第1回あいさつ標語優秀作品の表彰も受けました。

ユズヤマメ電灯を付ける!!

ユズヤマメ電灯を付ける!!

先日、幼魚を迎え新たな研究へ向けて準備をスタートしました。その時、幼魚を分けていただいた松岡さんから気になる一言が・・・

「このまま行くと11月には産卵して、死んでしまうかもしれんなぁ」とのこと。

「えぇ~!!」と焦る気持ちに。

どうしたら11月下旬まで伸ばすことができるのか尋ねました。すると電照をして日照時間を長くすると産卵時期を延ばすことができることを教えていただきました。

これから半月ほど、電照を行って最後の実験を行いたいと思います!!

矢山岳イベント第3回合同会議

矢山岳イベント第3回合同会議

10月30日(水)、矢山岳イベントの第3回合同会議を行いました。イベントに向けて細かな日程調整と、完成した広報誌の配布について話し合いを行いました。

昨年以上のイベントを目指して残り期間準備を進めていきます!!多くの方々の参加をお待ちしております!!

新たなヤマメが来ました!!

新たなヤマメが来ました!!

新しい実験に向けて新たにヤマメの幼魚を準備しました。ヤマメは五家荘でヤマメ養殖業を営んでいらっしゃる松岡さんのご厚意で頂きました。これから、地域のヤマメ養殖業の力になれるように実験を頑張ります!

養魚槽の網の設置!!

養魚槽の網の設置!!

新しい実験の準備で養魚槽の網を新しい物に換えました

10~15cmの幼魚を使用するため今ままで使用していた物では網目が大きいため、区画を仕切ることができません

そこで・・・今回は住宅用の網戸を使用することにしました来週の月曜日に幼魚が来るので隙間がないよう調整します!!

標本作り2

標本作り2

課題研究~シカ味噌・標本作製~

課題研究~シカ味噌・標本作製~

午前中のシカ肉を使ってシカ味噌を作りました。肉と調味料の配合を変えての3回目の試作でした。これから、アンケート調査を行って改良を進めていきます!!!

別班では、先週矢山岳で行った自然観察会で採取した植物の標本を作りました。標本の作り方は昨年、博物館の先生からご指導いただいた方法を使いました。失敗しないようにこまめに新聞紙を交換して、水分が抜けたら完成です。

課題研究下準備

課題研究下準備

課題研究でシカ肉を使った商品開発を行っています。調理の前にショウガに2時間ほど漬け込むと臭いが取れるので下準備をしました。午後から研究頑張ります!!

矢山岳自然観察会

矢山岳自然観察会

10月10日(木)森林インストラクターの富田先生と松永先生を講師に招き、矢山岳で自然観察会を実施しました。

泉分校では、泉町の自然環境を生かした野外活動を行っています。昨年11月に、泉町の活性化・泉町の魅力の発信を目的に矢山岳トレッキングイベントを実施しました。八代地域内外から多くの方に参加していただき、イベントも成功させることができました。

今年度も11月24日(日)イベントを計画しています。昨年以上に矢山岳の魅力をイベント参加者へ伝えられるようにするため矢山岳の植物の学習をしました。

見て、触って、聞いて、食べて矢山岳の自然を学ぶことができました!!!

ヤマメのお引っ越し

ヤマメのお引っ越し

矢山岳イベントPR活動

矢山岳イベントPR活動

10月7日(月)、八代市の千丁町支所で10月定例校長・園長先生会議にて、泉支所と合同で矢山岳イベントのPR活動を行ってきました。100人近い大人の前で話すのはとても緊張したようでしたが、活動意義や自分たちの泉町に対する思いをしっかり話していました。

多くのこども達に、矢山岳イベントの告知をしていただけると嬉しい限りです。これから、イベントに向けて準備を頑張ります。

熊本県学校農業クラブ連盟年次大会

熊本県学校農業クラブ連盟年次大会

6月20日、21日に行われた熊本県学校農業クラブ連盟年次大会に参加してきました。これまでの成果を十二分に発揮した、見事な戦いぶりでした。

惜しくも最優秀賞は逃しましたが、意見発表分野Ⅲ類で2年生の南田さんが優秀賞を受賞しました。

また、プロジェクト発表分野Ⅲ類でも矢山岳活用プロジェクトで優秀賞を受賞しました。

来年も良い成績を残せるよう、これからも泉分校は頑張ります!

ユズヤマメ飼料作成!!

ユズヤマメの飼料を作りました。3月の下旬からユズを混ぜた飼料を給餌しています。時間短縮で今回は石臼と木槌で砕くことで、より速く砕くことができました。また、ユズ入り飼料を食べやすいように小さく丸めました。根気のいる内容で、何かの伝説に向かって頑張っているように見えました。

第6回九州☆農家ハンタージビエサミット

1月12日(土)熊本学園大学で行われた第6回九州☆農家ハンタージビエサミットに参加してきました。高校生の取り組みとして午後の部でのプロジェクト発表とパネルディスカッションの代表として参加してきました。今回のサミットには産学官と職種を越えて多くの方々が参加されていました。その中で、泉分校の取り組み(鳥獣害対策と鳥獣の利用について)発表することができ、多くの方々に活動内容を知っていただくことができました。生徒達も緊張しながらも良い発表をすることができたと思います。お昼にはジビエ料理の試食があり、取材を受けるなど食べて学び情報発信をすることができました。

第2回認定式「全国農業高校アクション大賞」

第2回認定式「全国農業高校アクション大賞」

11月10日(土)大丸東京店にて「全国高校生農業アクション大賞第2回認定式」が行なわれました。泉分校からは代表生徒1名(杉本拓海:発案者)が参加し、認定証書と助成金をいただきました。また来賓として尾木直樹氏、川瀬良子氏が参加され、これからの研究活動にエールを贈られました。これから分校では本格的爽やかフィッシュ「ユズを餌にしたヤマメ研究」に取り組みます。

フルーツ魚・鳥獣害対策研修

フルーツ魚・鳥獣害対策研修で「宮川洋蘭」「熊本県水産研究センター」に訪問してきました。

午前中に「宮川洋蘭」を訪れ、宮川将人さんからくまもと☆農家ハンターの活動について話をしてもらいました。くまもと☆農家ハンターの活動意義や活動内容ないようについて学ぶことができました。今後の分校での鳥獣害対策に関する活動の参考にしていきたいと思いました。

午後からは「水産研究センター」で柑橘ブリの研究について食品科学研究部の斉藤剛さんに説明をしてもらいました。その中で、ユズヤマメへの応用について様々なアドバイスを頂くことができました。その後、実際に柑橘養殖ブリと普通養殖ブリの食味試験を行いました。食してみると、柑橘の香りが口の中に広がりフルーツ魚がどんなものか知ることができ大変勉強になりました。

第二回全国高校生農業アクション大賞の支援決定

第二回全国高校生農業アクション大賞の支援決定

第二回全国高校生農業アクション大賞の支援15校に決定しました。全国高校生農業アクション大賞とは何か??

農業高校の生徒グループによる農や食に関するプロジェクトや課題研究を支援・顕彰を行い、第6次産業化の推進など多様なテーマで、地域と連携した高校生たちの実地学習を奨励し、優れた事例の顕彰を通して、農業をはじめ第1次産業の振興に貢献を目的に、毎日新聞社と全国農業協同組合中央会の主催による取り組みです。

本校からは「ヤマメとユズを使ったフルーツ魚」の取り組みを3年計画で研究を勧めていく予定です。

全国高校生農業アクション大賞HP

https://www.mainichi.co.jp/event/nou-act/about.html