高等部より

高等部 総文祭に向けて確認中

高校総合文化祭が1週間後に開催されます。

本校からはアンサンブル部が参加します。

今日は昼休みに、当日の日程やリハーサルの流れ等の確認をしました。

いよいよ近づいてきた!という緊張感を感じました。

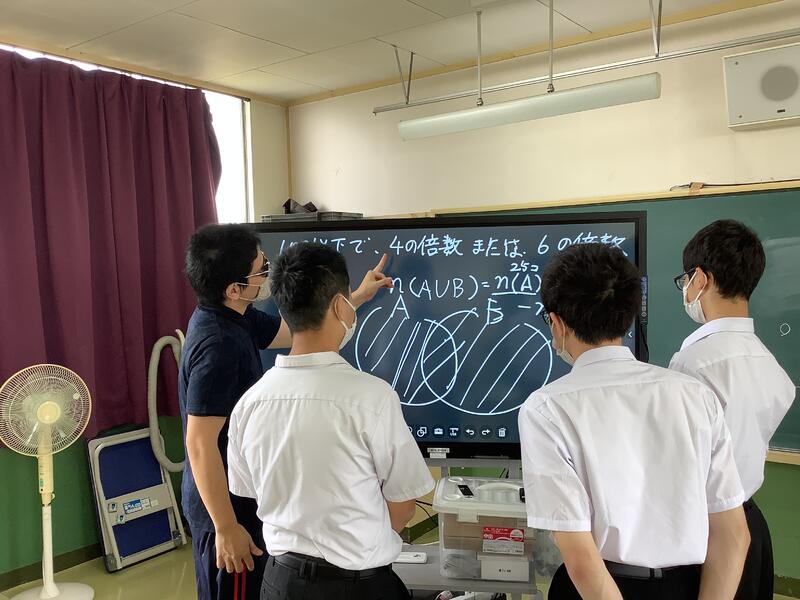

高等部(普)1年数学の授業

高等部普通科1年生の数学の授業。

熱心に取り組んでました。

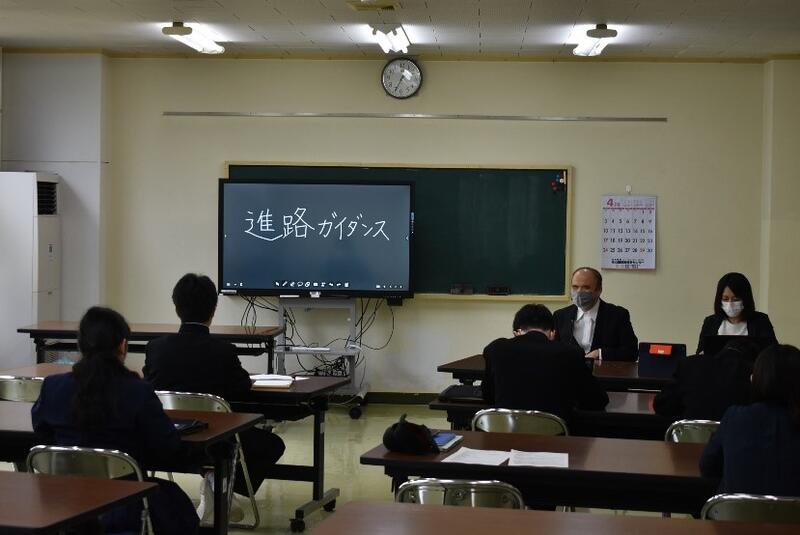

高等部普通科 進路ガイダンス

令和4年4月15日、高等部普通科1・2年生の生徒及び、参加のご希望をいただいた保護者様を対象として、「高等部普通科進路ガイダンス」を開催しました。

「普通科卒業後に選択可能な進路にはどのようなものがあるのか」、「それらの進路を選択した際の利点や課題はどのようなことか」、「進路決定に向けて身につけておくべき力とは何か」などについて概説しました。

生徒の皆さんには、これらの情報を参考に、今後より多くの経験を積み重ねつつ、主体的に進路を選択いただければと願っています。

高等部普通科 歓迎会及び集会

高等部普通科 歓迎会及び集会

ようこそ 盲学校へ!

4月11日(月)に生徒会主催による「新入生歓迎会」を共同教室にて行いました。今年度の新入生5名の自己紹介では、緊張の中にも自分の趣味や高等部で頑張りたいことなどを堂々と話す姿があり、在校生から歓迎の大きな拍手が送られました。続いて、上級生を代表して生徒会長が歓迎の挨拶を述べ、在校生や職員からも自己紹介と歓迎の言葉が贈られました。

引き続き行われた普通科集会では、在校生の春休みの思い出発表と今年度の抱負の発表がありました。どの生徒も学年が上がり、今年度、自分のやるべき勉強や活動などをしっかり考えている様子がうかがえました。また、部活動紹介や委員会からの活動報告があり、新入生はどの話に対しても真剣な表情で聴いていました。

会が進むにつれ会場の雰囲気も和やかになり、初めは緊張していた新入生からも笑顔が見られるようになりました。これから高校生活をともにする仲間として新入生を心から歓迎し、新しい人間関係づくりの土台を構築させられる良い機会となりました。

服装規定

服装規定(中学部、高等部普通科服装規定.pdf)