校長ブログ

初めてのスパーリングに私も緊張しました!

本校の学校魅力化の柱の1つとして部活動の活性化を考えています。単に部活動の競技力を高めるということではなく、部活動を通して人間力の向上を図り、生徒一人一人がしっかり自立した人間になってくれればと思っています。現在でも朝からの校内外での清掃活動やあいさつ運動など学校生活のいろいろな場面で部活動生が頑張ってくれています。

また、本校には他校ではあまり見られない特色のある部もあります。地元の環境を生かしたボート部や日本一の選手も輩出したボクシング部、昨年、東京都で開催された警察庁主催のシンポジュームで発表したスマートアクティ部などです。

私は土曜日、日曜日などに開催される大会や練習試合等を見学することを楽しみにしています。昨日、一昨日は開新高校で実施された県ボクシング協会主催の合同練習会を見学し、その迫力の凄さに感動しました。熊本県ボクシング界はプロの世界チャンピオンやオリンピック選手、高校チャンピオンなど素晴らしい選手を世に送り出しています。

本校ボクシング部も私が個人的にもお世話になった山村浩先生が創部され長い歴史の中で輝かしい伝統があります。現在、男子3名、女子5名の部員に加え、中学3年生の女子が日々練習に励んでいます。昨日、その中の1人、2年生の新宅一君がその練習会で初めてのスパーリングに臨みました。新宅君は華道部や書道部にも所属し保健委員会でも活躍するなど、文武両道で頑張っている生徒です。

初めての他校生とのスパーリングでこちらにも緊迫感とその激しさが伝わり、見ている私も緊張しました。終わった後は「腕が上がりません。」と疲労困憊の様子でしたが、充実感に満ちた表情でした。今後の成長が楽しみです。

このような場面を目の当たりにし、本当にうれしく思いました。今後もいろいろな部活動の頑張りをしっかりと応援していきたいと思っています!

学校魅力化に向けて県教育委員会と協議しました!

本年度から県教育委員会に高校魅力化推進室という部署が新設されました。これは県内の郡部の県立高校が高校入試において軒並み定員割れの状況にあり、その状況を打破するためにそれぞれの学校がどのように魅力化を図っていくかといことを支援する部署です。本日、高校魅力化推進室の先生方が本校を訪問され、現在の取組状況等について協議しました。

本校の本年度の現状としては普通科160人の募集定員に対して入学者62名、充足率38.8%、商業科80人の募集定員に対して入学者56名、充足率70%と非常に厳しい状況にあります。しかし、私は4月に赴任して本校の生徒や先生方、保護者や地域の皆さんたちと接してみて、菊池高校の持つ可能性を非常に感じています。

本日の協議では魅力化については学校運営協議会において「学科魅力化」「地域拠点部活動」「地域資源活用」を柱として協議を進めていることや日々の学校生活において「明るく元気に大きな声であいさつ」や「校門一礼」、部活動生を中心とした早朝からの清掃ボランティア、育友会と連携した基本的生活習慣の確立や規範意識の習得など段階的指導を徹底しながら取り組んでいることなどを説明しました。

一朝一夕ではできるものではありませんが、これらの取り組みを通して菊池高校が地域の最高学府の高校として「選ばれる菊池高校」になると確信しています。112年の伝統を持ち、素晴らしい多くの卒業生を世に送り出している本校に対する教育委員会の期待もひしひしと感じたところです。

一つ一つの取組を徹底して生徒一人一人が無限の可能性を開花し、夢を叶えることができる学校になるよう一層努力しなければならないと思いました!

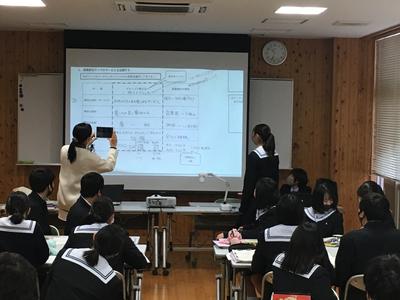

文部科学省関連研究指定校の研究協議会を実施しました!

本校は本年度から2年間、文部科学省国立教育政策研究所指定の商業科教育課程研究指定校になりました。本日は初年度の取組を発表する研究協議会をオンラインのZOOMにより実施し、担当の猿渡先生が研究授業と研究発表を行いました。研究協議会には県内各地の高校から多数の先生方に出席していただきました。また、文部科学省から教科調査官、県教育委員会からも先生方に参加いただき、ご指導を賜りました。

本校の研究主題は「地域の課題解決に向けた教育活動の授業実践に関する指導方法の工夫改善及び評価に関する研究」です。題だけ聞くと舌を噛みそうな題ですが、本校商業科が目指すものとしては、校訓「汗と夢」のもと「人と人、人と社会をつなぐ未来のビジネスリーダーの育成」であり、地域理解学習を交えながら、地元に貢献できる人材育成を推進することです。

そのため、与えられた問題だけでなく、自分で見出した課題の解決に挑戦することで「自分がやりたいことを見つける」「表現力磨く」「チームで取り組む」など「人としての付加価値を高めた生徒の育成」を目指しています。

このようなコロナ禍にZOOMによる研究協議会を開催したこと自体に文部科学省や県教育委員会からも高い評価をいただきました。

本日、文部科学省や県教育委員会からいただいたご指導や参加の先生方からのご意見を今後の研究に生かし、商業科の研究を学校全体の活性化につなげ、今後迎えるであろう予測不能な時代の困難を自らの力で乗り切ることができる人材を育成したいと思っています!

新たな取組の週がスタートしました!

先日来、このブログで触れている生徒指導に対する新たな取組を今日からスタートしました。8時30分には教室に入り席に着き、朝の10分間の読書から1日を始めることを徹底しようというのもその1つです。残念ながら日課的にはこれまでもそのようになっていたのですが、きちんと実施できていなかったことを反省しての取組です。

朝から読書し、心落ち着けて1日をスタートするということはとても大切なことだと思います。私は十数年前までは読書はほとんどやっていませんでしたが、担任をやったクラスで生徒たちとこの朝読書をするようになって読書の楽しさを知り、本を読むようになりました。これによって自分自身の生活が豊かになったと感じています。これをきっかけに1人でも多くの生徒が本に親しみ、学校図書室を利用するようになればと思っています。

また、今日は8時25分過ぎから生徒たちが校門から走り出す姿も見られ、遅刻に対する意識もだいぶ変わったのかなと感じました。これまでもそうですが、生徒たちは正しいことを正しく指導すれば、必ずしっかりと受け止めてくれると思います。先生方の本気度を試しているところもあるのではないでしょうか。

当たり前のことが当たり前として定着するよう全職員一丸となって指導に当たって行きますが、あまり悲壮感は持たずに生徒たちの成長を楽しみながら指導できればと思っています!

生徒指導のための全校集会をしました!

2学期の期末考査最終日、生徒たちも考査が終わりほっと一息というところですが、終了後、生徒指導のための全校集会をしました。その中で生徒のみんなに話をした内容の概略を紹介します。

『4月の校長就任以来、菊池高校をこんな学校にしたいと思いいろいろなことを考えてきた。そこで、初めに取り組んだことが、7月からの「明るく元気に大きな声であいさつ」と「校門一礼」です。生徒会のみんなや先生方の協力でだいぶ良くなって来ていると思う。毎朝、校門に立ってくれる生徒もおり、大変うれしく思っている。一方で4月から段階的指導という取り組みを始め、効果を期待した生徒もいたと思うが、効果が感じられない。それは何故か?先生方がしっかり指導をしないから。君たちがが決まりを守らないことを悪いと思っていないから。どうせ、先生は注意さっさんもんと思っているからだと思う。そこで、今日を境にやると決めた指導は全職員で徹底してやる。生徒は先生の指導に素直に従う。先生の指導を素直に聞けない生徒には厳しく対応する。当たり前のことを当たり前にできる学校にしたい。このことについては校長として覚悟を決めて取り組む。』というようなことを話しました。

生徒たちも真剣に聞いてくれていたように思います。本校は育友会(保護者)の皆さん、地域の方々が非常に協力的に支えていただいています。その期待に応え、全ての生徒が菊池高校生であることに誇りを持てるような学校にしたいと思っています。

誇れる校訓「汗と夢」!

校長会から新任校長に対する会誌への寄稿依頼がありました。そこで、本校の校訓について触れることにしました。本校の校訓は「汗と夢」簡単明解で素晴らしい響きの言葉だと思いませんか。校門に入ってすぐの大木「チャンチンモドキ」の元の石碑に文字が刻まれています。菊池高校生にとっては常に心に留めている言葉ではないでしょうか。

菊池高校百年史によると、この校訓は本校27代校長であった高木忠博先生が作られたものです。先生は菊池高校が新制高校としてスタートした第1回卒業生であり、本校に対する愛着はひとしおの心を持たれた先生で、昭和62年に校長として着任されました。先生は時代や社会の変化に対応した新しい菊池高校づくりに着手する中で、本校教育の目指すことをわかりやすく表す言葉として校訓「汗と夢」を定められました。

この校訓は人生の入口に立つ高校生に大きな希望を持つこと、それに向かって努力することの美しさと大切さをわかりやすく表現したものであり、本校の様々な教育活動の場や卒業生や教職員OBの中で受継がれています。

在校生にも、何事においてもひた向きに汗をかき取り組み、夢、希望に向かって前進することの大切さ、この校訓に秘めた先人たちの思いを伝えて行かなければと思っています!

2回目の学校運営協議会を開催しました!

本日、第2回目の学校運営協議会を開催しました。学校運営協議会とは行政や地域住民・団体、小中学校、保護者、同窓会などの代表からなる組織で、菊池高校が「地域とともにある学校」として、地域と目標やビジョを共有し生徒を育むためのものです。この学校運営協議会を設置した学校をコミュニティ・スクールと言います。

この協議会では菊池高校で「どのような生徒を育てるのか、何を実現していくのか」ということを議論するために、3つの専門委員会を設置しました。1つ目が「学科魅力化専門委員会」、次に「部活動地域拠点化専門委員会」、3つ目が「地域資源活用専門委員会」です。併せて、校内でもこの3つの校内委員会に全職員が分かれ協議を行いました。

本日は、これまでの議論の内容を報告し、それを受けて委員の皆様方から様々なご意見をいただきましたが、その中で、今の菊池高校生が「自分たちの学校をどのような学校にしたいのか、何のために菊池高校に進学したのか」というような生徒の生の声を参考にすべきではないかという声をいただきました。

ご意見のとおり学校の主役は生徒たちです。主役である在校生の声も十分に取り入れながら議論を深めていく必要があると感じています。菊池高校が地域から信頼される魅力ある学校となり、生徒たちの誇れる母校とするために、今後も取組を前進させていきたいと思っています。このブログを読んでいただいている皆さんも遠慮なくご意見をよろしくお願いします!

職員間でも熱心に議論されました!

昨今、このブログの話題としている生徒指導の在り方について、本日、職員研修で議論しました。育友会(保護者)、生徒会、教職員、3者が連携して動き出したことはお伝えしましたが、何と言っても、我々教職員が心を1つにして主体的にことに当たらなければなりません。

本年度から生徒指導の手法として「段階的指導」を行っています。これは生徒と教職員のコミュニケーションをしっかり図りながら生徒指導を行っていくことを目的としたものですが、残念ながら現時点では効果がよく出ているとは言えません。それにはいろんな要因があると考えられますが、まずは教職員の共通理解、共通認識のもとに情熱を持って当たることが大切だと思います。

育友会からの協力の呼びかけや生徒有志からの申し出などみんなで学校を良くして行こうという機運が盛り上がっているように感じています。この機会を逃さず全職員で一致団結して課題に立ち向かって行きたいと考えています。本日の研修においても熱心な議論が交わされました。

今回の仕切り直しでは我々教職員もしっかりとした覚悟を持って取組たいと思っています!

生徒の有志から心強い申し出がありました!

昨日、このブログに育友会(保護者)、生徒会、教職員で学校の課題解決に向けて連携して動き出したことを掲載しましたが、そのような動きがあることを知り、常日頃から学校をこれまで以上に誇れる学校にしたいとの思いを持ちながら、どう動いていいいかわからなかったという生徒が、自分たちも是非とも行動を起こしたいと校長室に申し出てくれました。

非常に嬉しく、心強く思いました。その話の中で「まじめに頑張ろうとしている生徒がもっと尊重されるべき。もっと力を発揮できる学校にすべきではないですか。」という訴えがありました。

生徒自らの手で自分たちの良くないところは正していくような生徒の自治組織を作りたいとの申し出もあり、是非、既存の生徒会組織と連携しながら頑張って欲しい旨を伝えました。このような生徒たちの思いを大切にしながら、今後、早急に具体的な計画を策定し、実行できるように全力でサポートしたいと思います。

もうしかするとこのような思いを持ちながらもどうすることもできずに心を痛めている生徒がもっといるのではないかと反省させられました。

今日、校長室に勇気を振り絞って話に来てくれた生徒の思いを無駄にしないように、1人1人の生徒に寄り添いながらも、正すべきところは正す、という毅然とした姿勢で教育に当たっていきたいと思います!

課題解決に向け3者で進み始めました!

昨日、育友会の役員の皆さん、生徒会役員の代表、本校職員の3者で「菊池高校の生徒健全育成のための検討会」を開催しました。夕方の多忙な時間にも関わらず、多くの育友会役員の皆さんにご参集いただきました。本校では考査期間中の朝から育友会で「あいさつ運動」を実施していただいています。ちょうど今もその期間中ですが、今回は2年生の学級委員の皆さんが正門で生徒たちに声を掛けていただいています。コロナ禍の影響で前回の10月の考査時が本年度1回目の「あいさつ運動」でしたが、本田育友会会長も毎日参加していただきました。

本田会長がその時の様子を見られ、改善すべき点は先生方だけに負担を掛けるのではなく、育友会も一緒になって改善に向けて取組みましょうと言っていただきました。さらに主役は生徒たちですので生徒会役員の意見や思いもしっかり取り入れて事を進めようと、育友会、生徒会、教職員の3者での検討会が実現しました。

会についてはもう既にホームページ担当の椎葉先生が教員としての率直な意見を書いてくれていますが、一筋縄では行かない難しい問題も多々あります。3者が一緒になって課題解決に向けて進み始めたことがとても意義深いことだと思っています。

育友会、生徒会、教職員が力を合わせて取り組めばできないことは何もないと思っています。粘り強くあきらめず頑張って行きます!

学校情報化優良校に選ばれました。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 寺本 護

運用責任者 総務部 HP係

〒861-1331

熊本県菊池市隈府1332-1

TEL:(0968)25-3175

FAX:(0968)25-5758

mail:kikuchi-h@pref.kumamoto.lg.jp

保護者向け携帯サイト

学校周辺地図

菊池高校第3グランド

野球場地図

入学時・入学後にかかる諸費用について