生活デザイン科通信

【生活デザイン科】小学生と野菜畑の準備

今日は、学校の近くにある大道小学校の皆さんと野菜交流会をしました。

今回は葉物野菜の種まきと、花壇の畝を立てました

暑い中でしたが、小学生は元気吸水タイムを取りながら小学生の皆さんと楽しく活動することができました

次回はいよいよ定植です

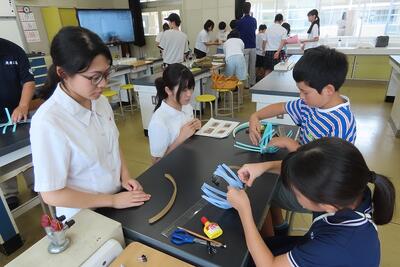

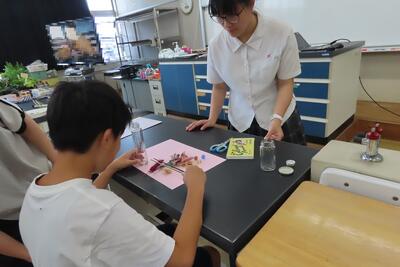

【生活デザイン科】鹿農ジュニアクラブ開催

鹿農ジュニアクラブ1回目を開催!

今回は生活デザイン科が担当しました(^^)/

「豊かな生活」をテーマに生活の中に植物をインテリアとして取り込む一工夫として、「クラフトかご」と「ハーバリューム」を作りました。

開会

校長先生から「分からないことは何でも聞いて、生徒たちと触れ合ってください」というお話がありました。

講師を務める生徒の紹介(^^)ノ

ハーバリュームとクラフトかごの説明を受けて、体験開始!(^^♪

クラフトかごは、好きな紙バンドを選んで、小さなかごを編みます。

1段目が難しく、時間がかかりましたが、2段目以降はだんだんと早く編めるようになりました。

真剣な小学生を前に、手が出しにくい高校生・・・(;・∀・)見守ります

最後はかごに入れる観葉植物と、植物名を覚えてもらうためにネームを付けて出来上がり

ハーバリュームは、瓶に合わせて好きなドライフラワーを選んだら、順番を考えながら瓶にお花を詰めていきます。

入れる順番が難しいところですが・・・高校生は上手にサポートできたでしょうか??

みんな最後まで集中して取り組み、かわいいインテリアが完成しました

高校での体験はいかがだったでしょうか?

鹿農ジュニアクラブは年間3回ほど開催しています。毎回、体験を担当する学科がかわるので、毎回、学校の新しい魅力を知ることができます。次回もぜひ参加してくださいね

【生活デザイン科】カゴとハーバリューム

こんにちは。

今年度 第1回目『鹿農ジュニアクラブ』が8月19日(火)に開催されます。

1回目は生活デザイン科担当です

今回はハーバリュームと花かごです

ハーバリューム作り

① 瓶と中に入れる花材を選びます

②瓶の中に配置していきます

③ハーバリュームオイルを入れて完成

花かご作り

①花かごのサイズに合わせて紙バンドをカットします

②切った紙バンドを組み立てます

③ボンドで接着して完成

帰りに好きな観葉植物を選んでもらいます

どちらも小学生4年生から6年生対象です。

申込終了しましたが、若干名余裕がございます。ご希望の方は電話にてご連絡お願いします

私たちと一緒に楽しく制作しましょう

お待ちしています

【生活デザイン科】夏野菜

1年生の実習は野菜栽培が中心です

1学期はキュウリ、ピーマン、ミニトマトを栽培しています。

生活デザイン科なので、畑でがっつり栽培するのではなく、「生活の一部に少し取り入れる」「無理なく野菜を栽培する」をーテーマに、プランターに植えてベランダ栽培ができるような仕立て方を学びました。

簡単に栽培出来て、片付けも簡単

収穫も畑栽培と変わらず高収量

毎日かわいがって7月いっぱいで観察を終わります

【生活デザイン科】学科間交流

6月のある日

「ナシの袋掛けが間に合わん」の一声に

袋掛け体験をさせていただきました。

袋をかけるのも最初は時間がかかりましたが、1時間ほどで一人80枚ほどかけることができました。

生活デザイン科が日頃、果樹の授業を受けることはありませんが、他学科の活動を体験し、よい経験となりました。