SSHの授業

令和6年度(2024年度)「2年理数探究(YSPⅡ)」代表者研究成果発表会を実施しました。

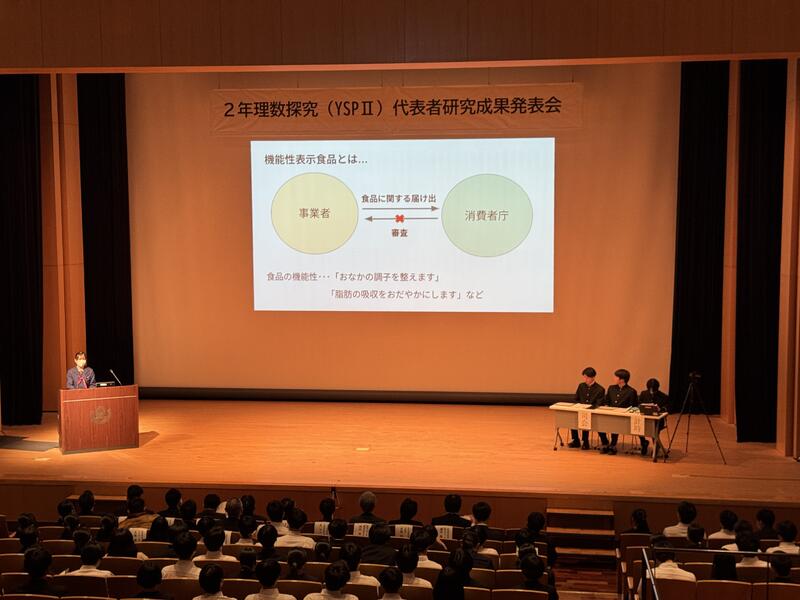

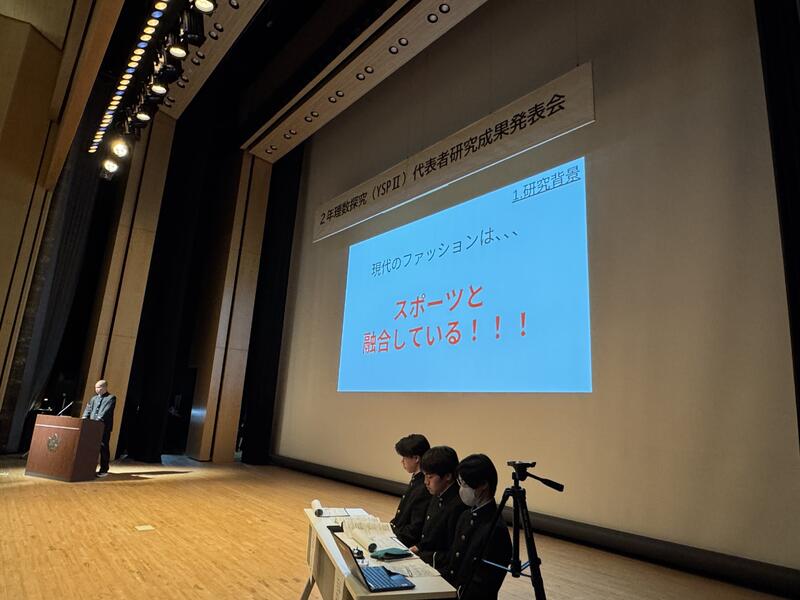

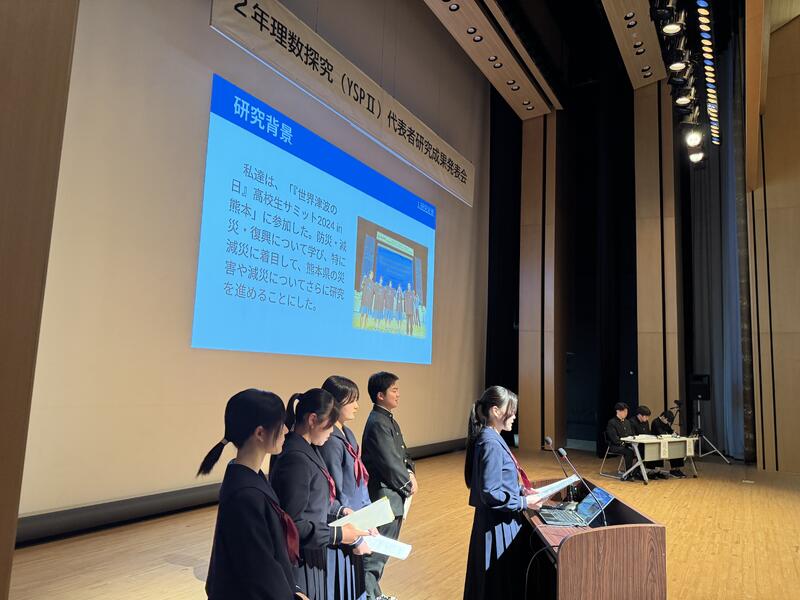

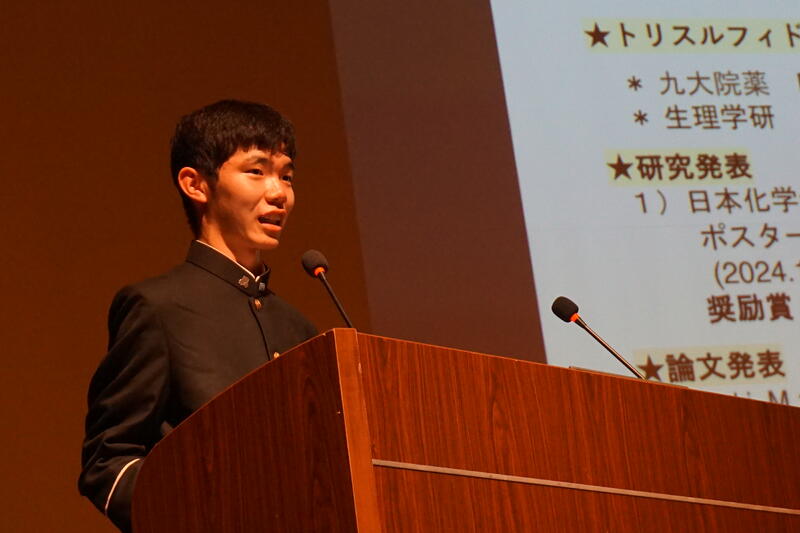

令和6年3月13日(木)に山鹿市民交流センターにて、「2年理数探究(YSPⅡ)」代表者研究成果発表会を開催しました。鹿本高校では、2年生が6分野(スポーツ健康、科学、医療・福祉、教育・社会、人文、地域防)に分かれて、それぞれの興味関心に応じて、課題研究を行っています。今回はその6分野それぞれの代表13名が発表を行いました。

発表の内容は「機能性食品の健康への影響」から、「ホタルの生育環境」、「子ども食堂の現状と課題」、「保育士不足」、「剣道とファッション」、「高潮の減災」まで多岐に渡り、それぞれ工夫を凝らして発表を行っていました。また参観した代表以外の生徒たちも、真剣に発表を聞き、いくつも質問し、会を意義あるものにしていました。

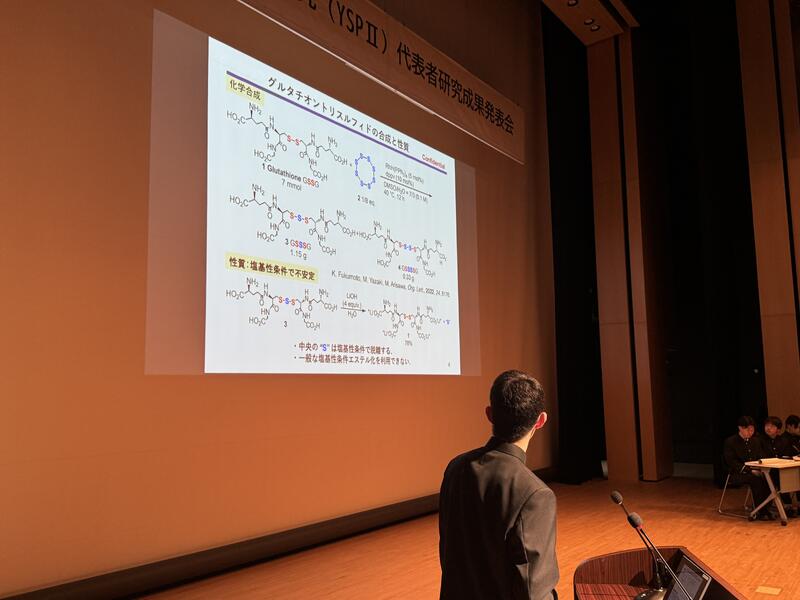

また特別発表として、九州大学未来創成科学者育成プログラムQFC-spに参加した2年2組の守瀬諒くんによる研究発表も行われ、レベルの高い研究を披露してくれました。

最後に本校SSH運営指導委員長である崇城大学生物生命学部生物生命学科教授の長濱一弘先生より、「『知らない自分』に出会い、それをそのままにせず、自分の可能性を信じて、『知る・わかる自分』に変えることを、SSH活動を通して経験して欲しい。」との講評をいただきました。その根底には、人間の持つ「何かを知ることは理屈抜きに楽しい!」という「探究の喜び」があります。鹿高生の諸君には、今日の発表会と明日のポスター発表で「探究の喜び」の一端でも感じてくれたらと思っています。

まだまだ探究・研究としては拙く、我々はさまざまな点でレベルアップする必要があります。しかしそれは長濱先生も仰られたように、「探究の喜び」を感じる余地もあることを意味します。「探究の喜び」を目指して、一歩一歩自らを高めていきましょう。本日の会はその一歩になったと思います。

【SSH】令和6年度(2024年度)第Ⅰ期・第8回運営指導委員会の開催について

令和7年2月26日(水)に、本校会議室において、第Ⅰ期・第8回SSH運営指導委員会を開催し、参加いただいた5名の運営指導委員の方々より、貴重なご意見を頂戴いたしました。

研究モラルの遵守やクロスカリキュラム等の活動の目的、具体的効果の明確化、あるいは生徒の興味関心に根差した課題研究指導と進路志望とのリンクの構築、探究活動による教科学習の深化、生徒の興味関心を探究へと導く指導スキルの向上など、実践的なアドバイスをいただきました。

来年度は第Ⅰ期の最終年であると同時に、第Ⅱ期申請へと向かう大切な1年となります。今回の会議はこの目標達成への大切な一里塚となりました。

北里柴三郎顕彰2024事業に参加しました。

9月12日(木)、熊本保健科学大学で行われた北里柴三郎顕彰2024事業に参加しました。

県内のSSH指定校他8校が参加。

北里柴三郎先生のひ孫にあたられる北里大学名誉教授による特別講演、熊本保健科学大学の志多田千恵先生による破傷風菌研究に関する講演、高校生による研究発表や討論会など、大変充実した、内容の濃いセミナーでした。

SSH指定校による研究発表では、本校は、「ブラジルチドメグサの利活用」についての研究を発表しました。

|

|

最後の討論会では、本校生2名の質問に、講師の先生方が丁寧に回答して下さいました。

|

|

研究をしていく中で、頭そして性格の良さを獲得できること

研究することは、自分の様々な能力を上げることにつながること

等、研究は、自分を成長させてくれるものだということを教えていただきました。

【数探Ⅱ】データ利活用出前講座を受講しました!

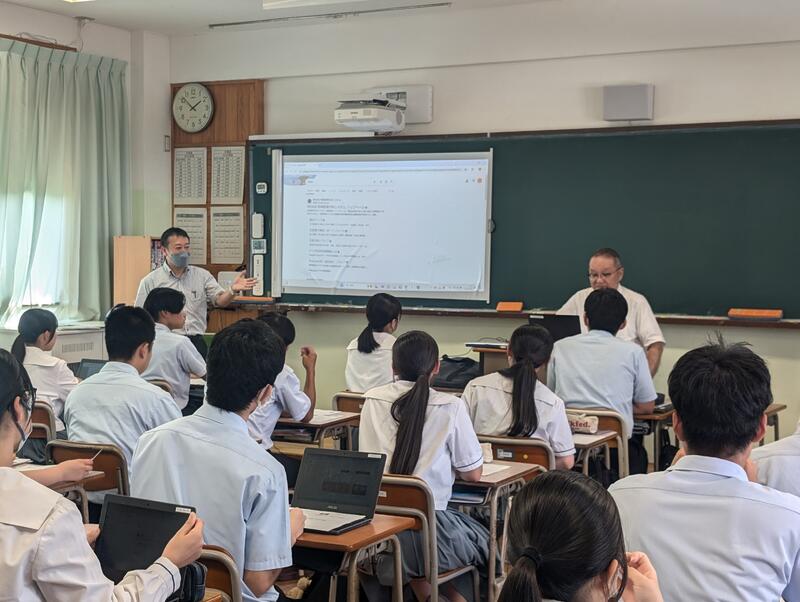

令和6年9月6日、経済産業省の九州経済産業局 地域経済課の方々に来ていただき、データ利活用出前講座を実施いたしました!

はじめに数字の裏付けの大切さについて教えていただきました。数字の裏付けがあれば「共通認識をもつこと」や「相手に納得してもらうこと」につなげやすいことを学びました。

その後、実際にクロームブックを使いながら、RESAS(リーサス)の操作について指導していただき、「人口」や「経済」、「観光」など6つのテーマごとに班をつくり、①現状、②課題、③解決策、④探求、⑤政策提案について議論しました。RESASのデータを基にして、山鹿市への流入や滞在など人口を増やすために、外国人労働者や外国人観光客増加のための施策や農作物に付加価値を付けた第三次産業の強化、空き家の活用など様々なアイディアが出され、活発な議論が展開されました。

【課題研究】熊本北高校で英語発表

7月11日、熊本北高等学校生徒国際科学フォーラム(KSISF2024)のポスター発表に参加させていただき、英語で課題研究を発表しました。

開会式の後は、ALT、留学生の方と生徒とのアイスブレイク

|

|

本校生のテーマは「 Research to convey the charm of Yamaga to Taiwanese people」

すべて英語でのセッションでしたが、回を重ねるごとにだんだん慣れてきました。

|

|

参加した生徒は「課題研究のレベルが高くて、ポスターの作り方など、参考になることがたくさんあった。もっとたくさんの生徒が、このような外部の発表を見た方がいいと思う」と話していて、とても刺激を受けたようです。

熊本北高校のみなさん、ありがとうございました!