SSHの授業

【テーマクロス】ウマと血清療法 PART2

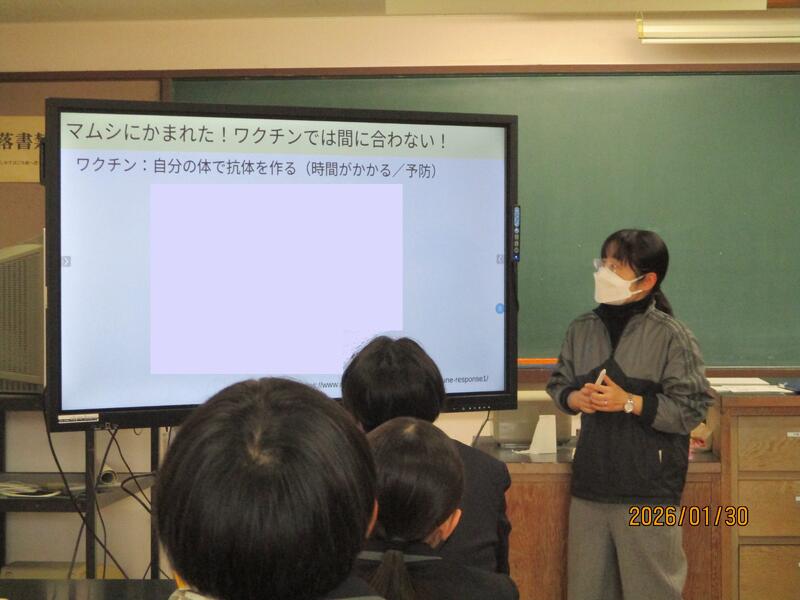

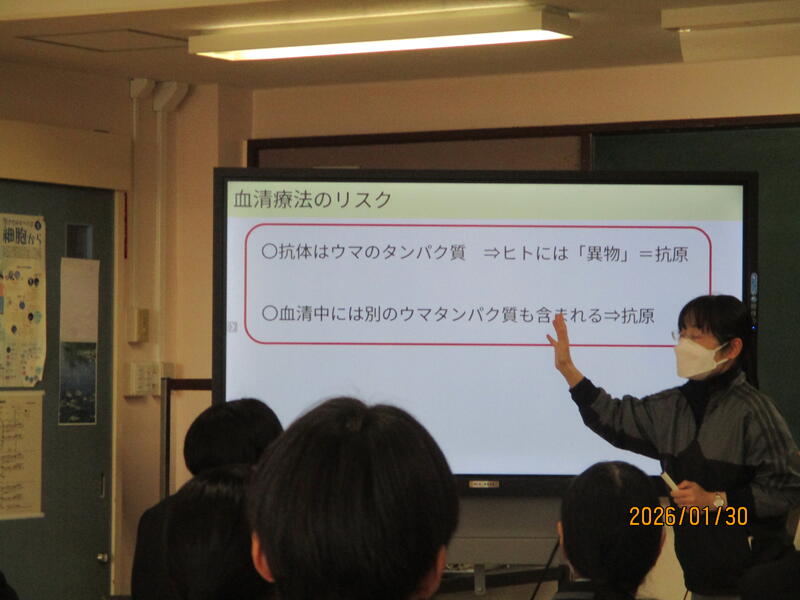

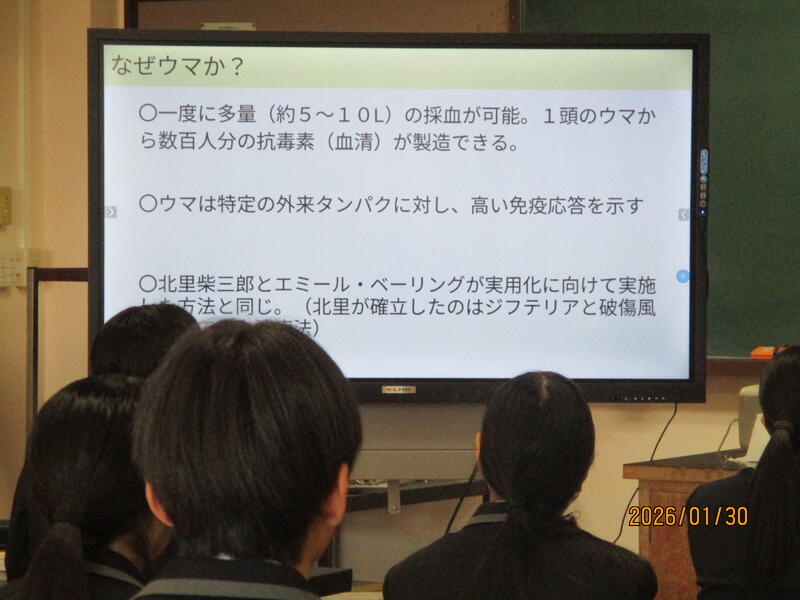

先日とは別のクラスで、「ウマと血清療法」についてのテーマクロス授業が実施されました。

マムシにかまれた!どうする?という問いかけから始まり、血清療法とワクチンの違いなど、知っているようで知らなかったことを正確に知り、理解することができました。

|

|

授業は、郷土の偉人 北里柴三郎博士の功績や、「なぜウマの血清を使うのか?」 「血清療法のリスク」から「抗体医薬」まで発展。狂犬病や「外国で犬に噛まれたらどうなるか」など、とても興味深いお話に、生徒たちは興味津々で聞き入っていました。

|

|

以前学習した「免疫」や「抗体」についてもしっかり復習できました!

【課題研究】研究成果発表会に向けて

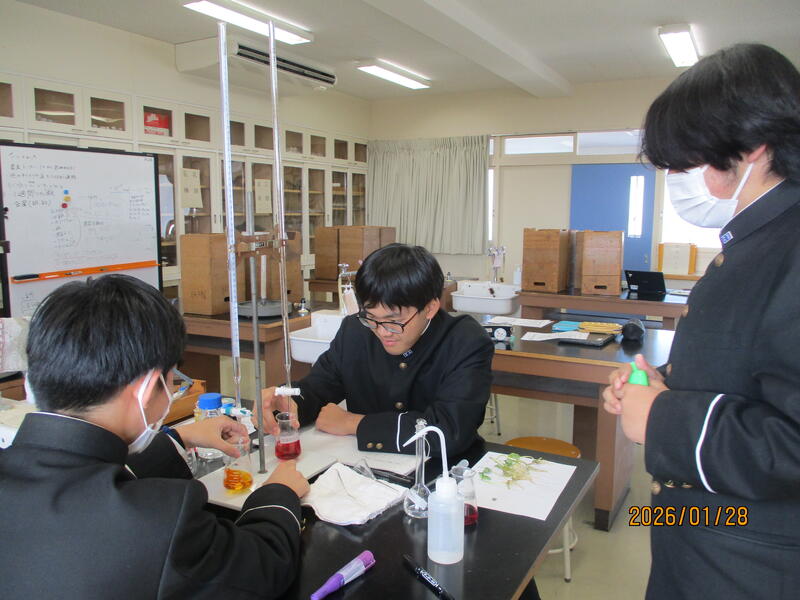

2年生の課題研究は、本日が論文提出日でした。

科学分野の生徒が、論文作成と並行して最後の実験を行い、最終確認をしていました。

別々のグループで竹炭と温泉水を使ったセッケン作りをしています。↓

|

|

こちらは、ブラジルチドメグサの活用方法について。論文評価表を参考に、論文作成も頑張っていました。↓

|

|

3月は、いよいよ成果発表会です。頑張ります。

【テーマクロス「馬」】情報通信ネットワークの変遷

1月30日(金)、1年3組の「理数探究スキル」の時間に、テーマクロス授業が行われました。

「理数探究スキル」ではテーマ「馬」をどう扱うのか?(共通点なさそうですが・・・)

「理数探究スキル」を担当されている金子先生から、「熊本から大阪までの約700㎞を連絡する場合、どんな手段があるか」と問われ、生徒は電話、手紙、DM、伝書鳩、飛脚などを回答し、それぞれの手段の所要時間等を比較しました。

そのなかで、江戸時代の「早馬」の仕組みとインターネットの仕組みに共通点がないか、学習プリントをもとに考えてみました。

「早馬」とインターネットのまさかの共通点とは!?

次に、熊本と大阪間で送る情報(データ)の量について、「仮に100TBのデータを送ったら、どのくらいの時間がかかるのか」と問われ、膨大なデータ量の場合、インターネットが最速ではないこと、「スニーカーネット」等の手段があることを確認しました。

最後に、「もしインターネットが無くなって馬だけになったら、どのようなものが消えたり、残ったり、もしくは復活するか」と問われ、各班で議論し、発表しました。

まとめでは「遅延」「帯域幅」等のキーワードを振り返りました。

今回のテーマクロス授業は、金子先生からの「問い」を軸に、自分たちで新しい問いを出して議論しながら、情報に関わる学びを深めていました。

次はどんな「馬」にまつわるテーマクロス授業があるのか、ワクワクしますね!!

【テーマクロス】ウマと血清療法

1月27日(火)、1年4組の「生物基礎」の時間に、テーマクロス授業が行われました。

生物基礎ではテーマ「馬」をどう扱うのでしょうか?

生物基礎を担当されている池田先生から、唐突に「カモシカ調査中の事故(マムシに噛まれた)」について紹介がありました。

カモシカの調査中にマムシに噛まれた生物の先生をどうやって救うのか!?

これまでに学習した「記憶細胞」「抗体」「血ぺい」「血清」等のキーワードを生徒同士で確認し、血清療法とアレルギーについて振り返りを行いました。

3学期から鹿本高校では、1つの共通したテーマをもとに、複数の教科でそのテーマに関連した内容の授業を行う「テーマクロス授業」に取り組んでいます。同じテーマについて各教科で学習することで、それぞれの教科の見方・考え方の関連を見出すことを目的としています。

次は、どんな「馬」にまつわる授業が展開されるのか、続報をお待ちください!!

「テーマクロス」始まる

1つの共通したテーマをもとに、複数の教科でそのテーマに関連した内容の授業を行う「テーマクロス授業」に取り組んでいます。同じテーマについて各教科で学習することで、それぞれの教科の見方・考え方の関連を見出すことを目的としています。今回のテーマは干支にちなんで「馬」です。まずは英語の授業で、馬肉を食べることを題材に日本とイギリスの文化や国民性の違いについて考えました。更に日本と海外での考え方の違いについて考えました。