2022年10月の記事一覧

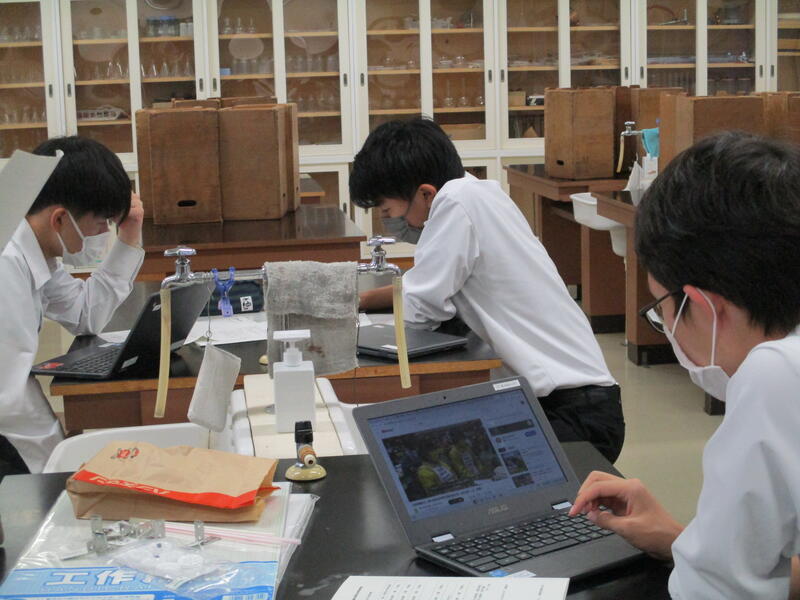

【科学の甲子園県予選】実技競技の対策

11月13日(日)に実施される「科学の甲子園」県予選に向けて、事前公開された実技競技の対策を考えました。

科学の甲子園は、6人一チームで、数学・理科・情報分野の筆記試験と、実際に「もの」を製作する実技競技に臨みます。

今年の実技競技の課題は「シャトルウィンドカー」の製作。

まずは「シャトルウィンドカー」について調べました。

部品が揃ったら、試作をしていきます。

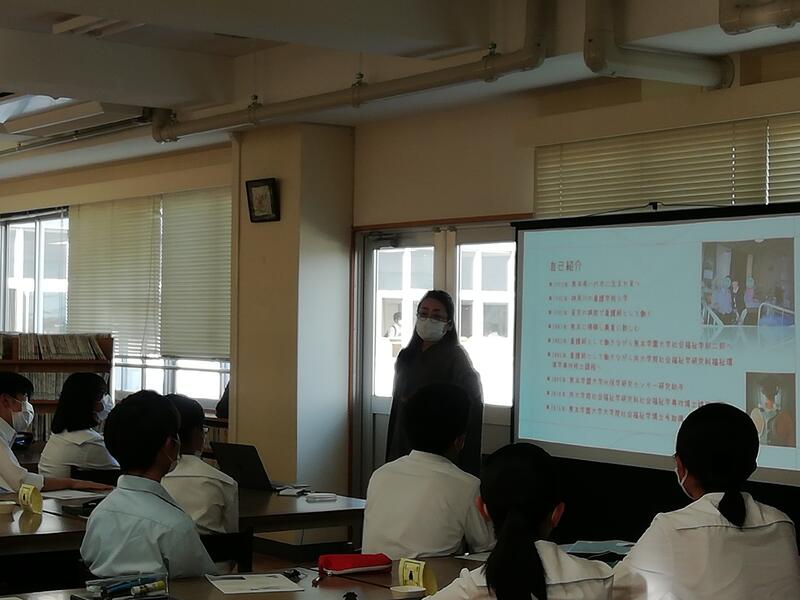

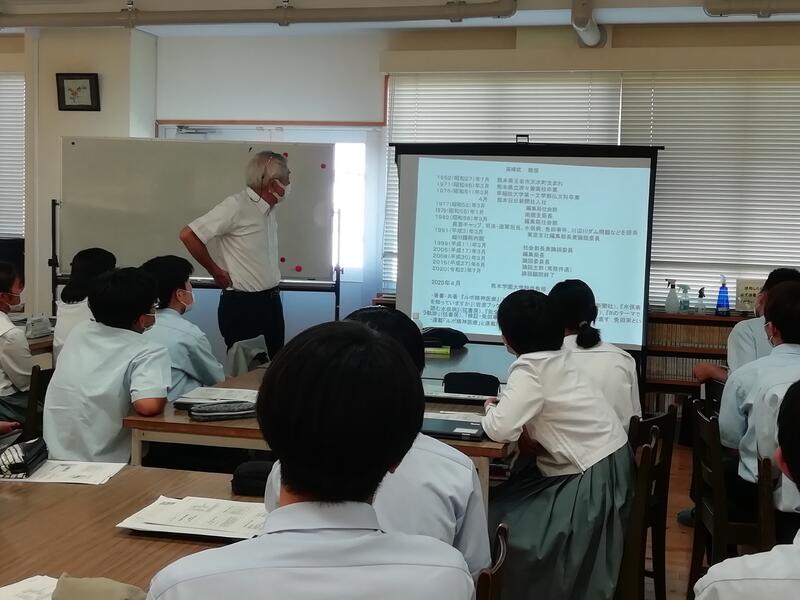

SS国語探究「水俣学連続講座③」

10月21日(金)、グローバル探究コース(1年2組)を対象に、水俣学連続講座を実施しました。

講師は熊本学園大学水俣学研究センターの井上ゆかり先生です。

今回で3回目となる講座のテーマは「不知火海沿岸漁村の暮らしと水俣病」。

不知火海の海流の流れと被害の分布等、様々な科学的データを元に講義をしていただきました。

以下、生徒の感想です。

「今日の講話の中で印象に残ったのは『中立って何だろう?』という原田医師の言葉です。水俣病認定患者である岩本さんのお父さんが庭先でしゃがんで包丁で魚をさばく写真があります。その写真を見て、熊本県は『症候は認められないか、認められるとしても軽度であった。昭和48年の両親の写真でも起⽴時の姿勢に異常は認められない。

(略)したがって、原告の両親が認定患者であることから、直ちに原告がメチル⽔銀中毒症を発症するに⾜りるだけのメチル⽔銀暴露があったとはいえない』と告げたと聞き、衝撃を受けました」

この連続講座もあと2回です。次回は本校卒業生でもある、熊本日日新聞社の石貫様がご来校くださいます。

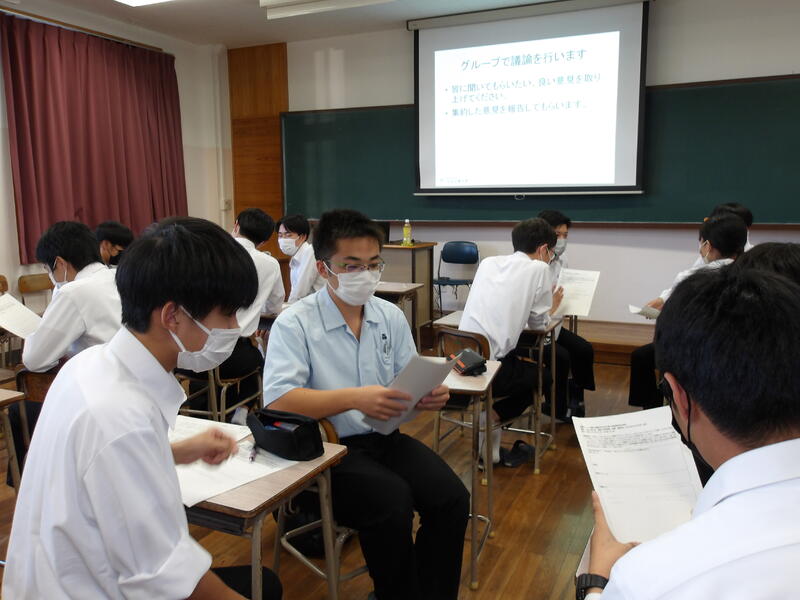

大学出前講座

10月19日(水)、SSHの活動の一環として、受講を希望した生徒に向けた大学出前講座を行いました。講師には九州工業大学の楢原先生をお招きし、情報工学が活用され駆使されている研究開発の世界、これから広がる機会情報工学分野の新しい可能性についてお話をいただきました。

講義テーマ「情報と機械が生み出す第4次産業革命の世界」

講師 九州工業大学 情報工学研究院 教授 楢原 弘之先生

グループディスカッションの様子です。

大学での研究活動の紹介を交えながら「機械と情報の世界動向」、「アクティブラーニングの意義」、「新しい世界を生み出す"3Dプリンター"の魅力」についてお話をいただきました。

謝辞の中で2年生の黒田さんが「ぼくたちが25年後の日本を明るくできるようにしていきたいです。」と述べ、楢原先生からは「25年後はみんなが引っ張って、より良い世界を作ってください。」と激励の言葉をいただきました。

クロスカリキュラム職員研修を実施しました。

本校では、教科横断型の授業「クロスカリキュラム」を実施しています。

クロスカリキュラムの更なる実践のため、10月12日に職員研修を行いました。

研修では、

〇クロスカリキュラムを行う意義

〇クロスカリキュラムを行う上での課題(職員アンケートの結果から)

〇先生方はどの科目と一緒に授業にしたいか

等について担当教諭から説明がありました。

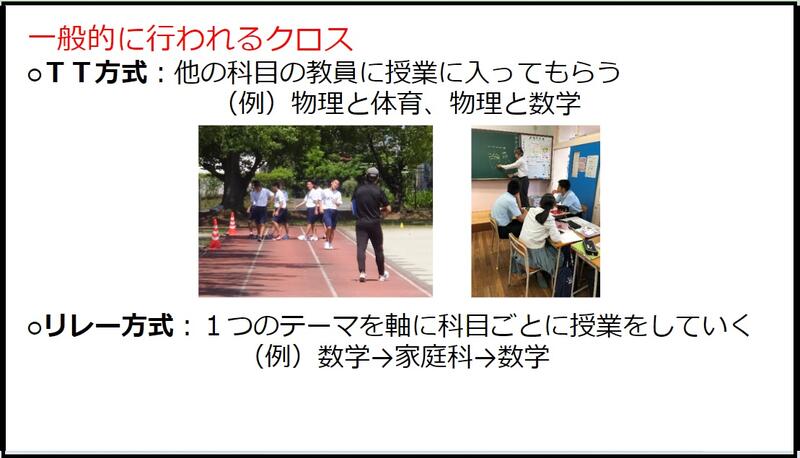

スライド-実施したクロスカリキュラムの授業方式の説明

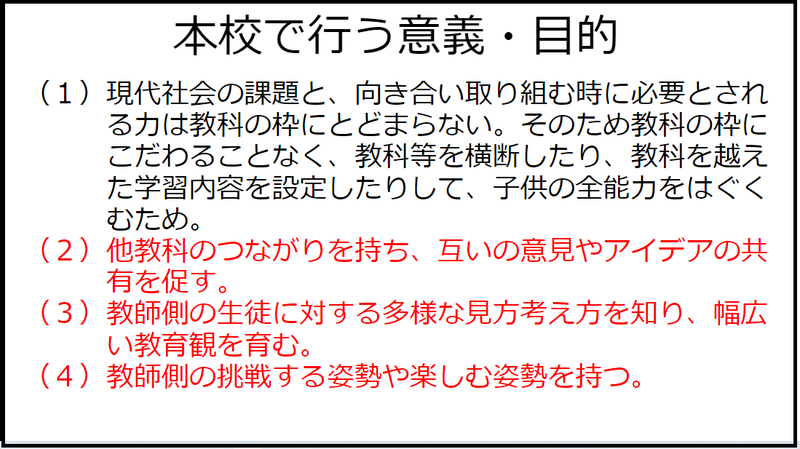

スライド-クロスカリキュラムを行う意義は?

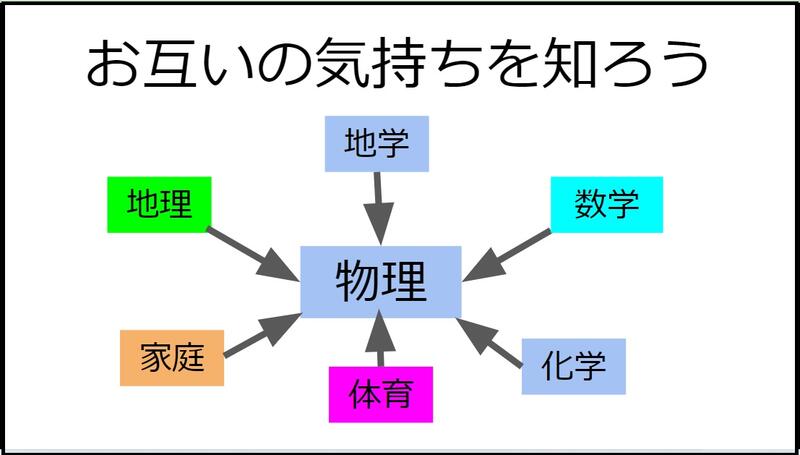

スライド-実は、たくさんの科目の先生が、物理と一緒に授業をしたいと思っていました!

先生たちも日々勉強していきます。

YSPⅡ中間発表

10月6日(木)2年生の課題研究中間発表会が実施されました。

2年生は6つの分野に分かれて、個人で課題研究を進めています。

4月から取り組んできた課題研究、研究も深まりつつあるこの時期に、各分野の専門家を講師として招き、助言をいただきました。各分野代表生徒3名の発表を元にしながら、7名の先生方からデータの取り方や活用方法、分析方法について丁寧に教えていただきました。

① 科学分野 講師:崇城大学生物生命学部応用微生物工学科教授 長濱 一弘 様

東海大学文理融合学部人間情報工学科教授 村上 祐治 様

発表

池田杏鈴さん「牛糞の臭いは消すことができるのか」

山口颯太くん「温泉と風呂でのリラックス効果の違い」

部良本光明くん「廃棄された半導体の有害物質をなくして安全に廃棄する方法」

② 人文科学 講師:熊本大学文学部コミュニケーション情報学科現代文化資源コース 准教授 日髙 利泰 様

発表

中山雄真くん「日本に住んでいて英語の次に必要な言語は?」

池田莉穏奈さん「テーマパークの音楽の秘密」

石坂 翔さん「国ごとに異なるwebデザイン」

③ 教育・社会 講師:熊本大学大学院教育学研究科教授 田口 浩継 様

発表

井口琉歌さん「放射能の処理について」

黒田美海さん「人口流出を防ぐには」〜人々の考え・心理から対策を立てる〜

山下結子さん「LGBTの理解を深めるためにできること」

④ 医療・看護 講師:熊本保健科学大学看護学科助教 原口 真由美 様

発表

中田千鶴さん「男性看護師を増やすことにより将来予想される看護師不足を解消する」

古江文佳さん「赤ちゃんポストのこれからのあり方とは」

野見山汰人くん「放射線治療が普及するには」

⑤ 地域・防災 講師:熊本県立大学総合管理学部教授 上拂 耕生 様

発表

丸山明人くん「行政アプリでもっと便利に〜より地域に愛されるアプリにするために〜」

志垣伊王那さん「お米プロジェクト」〜地元の食材を生かした商品開発を目指して〜

大嶋恒希くん「ハザードマップの周知方法」

⑥ スポーツ健康科学 熊本保健科学大学保健科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 講師 本田 啓太 様

発表

小田凌大くん「山鹿市の魅力ある訪問介護をつくる」

社方貫路くん「ストレスとスポーツの関係性」

塩田紗恵さん「バスケットボールにおける効果的なウォーミングアップの方法」

【SS国語探究Ⅰ】水俣学連続講座②

10月7日(金)1年2組(グローバル探究コース)39名を対象に第2回「水俣学連続講座」が実施されました。

講師は胎児性水俣病患者で、現在語り部をされている永本賢二さまです。

永本さんの話される言葉はとても心に響くもので、生徒からは「症状を軽くするためのリハビリはどのようなことをされていますか?」「水俣病の呼称について、メチル水銀中毒症に変えるべき、という声もあるけれど、永本さん自身はどう思われますか?」など、様々な質問が出ました。

以下、生徒の感想です。

「胎児性水俣病は、お母さんのへその緒をとおし、メチル水銀が赤ちゃんの体内に入り、水俣病になって生まれた‥‥今までの学習の中で知識としては知っていました。講話の中で、幾度も“嫌だった”という言葉が出てきたことがとても印象に残りました。改めてこの水俣病は風化させてはいけないと思いました」

1年生理数探究「YSPⅠ」 中間報告会

10月5日(水)、本校体育館で第1学年理数探究「YSPⅠ」中間報告会を行いました。各クラスの中で代表に選ばれたグループが課題研究の経過報告を行いました。

講師には一般社団法人GlocalAcademy 代表理事の岡本尚也様をお招きし、質疑応答の中で研究の進め方や発表時の注意点についてアドバイスをいただきました。

1年1組代表 井上さん・片山さん・五嶋さん・佐藤さん・原口さん

「協応性を高める新手法の考案~運動機能向上に向けた目と身体の相関について~」

1年2組代表 大嶋さん・井上くん・宮本くん・三森さん

「熊本にいる外国人が地震時に安心できる町作り」

1年3組代表 有働くん・坂口さん・嶋田さん

「未来の川を守るために~マイクロプラスチックと環境汚染~」

1年4組代表 中川さん・宮川くん・瀬戸さん

「山鹿市のフードロスの削減について~企業・自治体の取り組み~」

1年5組代表 井上さん・北岡さん・猿渡さん

「山鹿市の空き家対策」

岡本先生による講評の中で、「自分がこれだという面白いものを見つけ、どうやったらそれが出来るのかを考えたら、人間の能力は伸びる」とお話になられました。

【SS国語探究Ⅰ】水俣学連続講義①

1年2組グローバル探究コース(39名)を対象に、水俣学連続講義の第1回目を実施しました。

講師は 熊本学園大学特命教授 水俣学研究センターの高峰 武 先生です。

事前に高峰先生の著書『水俣病を知っていますか』についてレポートを提出し、そちらを元に講義をしていただきました。

以下、生徒の感想です。

私達はこれまで、水俣病の長い歴史と、その歴史の中で多くの人が傷つきながらもこの問題に向き合ってきたことを学んできました。水俣病の歴史は決して風化されませんが、歳月が経つにつれ、私達の世代の中には「過去の出来事」という捉え方が強まっていると思います。

私は今日の講義で水俣病についての自分の考えを持つことが大切であることを学びました。自分の考えを持つことで、未来に繋がっていきます。これからもっと水俣について調べ、理解することで自分の考えは形成されていきます。多面的に物事を見る姿勢を、水俣病に限らず、日常生活の中でも持とうと思います。

【SS数学探究Ⅱ】データサイエンス講義

9月26日(月)

2年2組グローバル探究コース(39名)を対象に、データサイエンス講義「財政教育プログラム」を実施しました。

講師は 財務省九州財務局財務広報相談室広報相談第一係長 右田 智也 様 です。

身近な「公共サービス」や「公共施設」などの予算案を行政担当者になったつもりで編成し、意見を出し合い、グループごとに発表、質疑応答を行いました。

ビックデータの活用法を学ぶとともに行政について考える機会になりました。

以下、生徒の感想です。

・日本の歳入、歳出、何に使ってるか、どうやって稼いでいるのかがわかり、勉強になりました。

・今までり前り前に過ごしてきたけど、財務大臣はじめ、様々な人達が色々なことを考慮しながら予算を立てていて難しいことだなと思いました。そして、グループ内でも意見が分かれたので、国民全員が納得できるような予算の作成はなかなかできないと実感しました。

・歳出歳入の割合を通して国の考え方を自分なりに考えることができ、国の財政を知り、理解することができました。

・日本の借金の深刻さがわかりました。日本の財政が、世界的に見て、負担とサービスのバランスが良くないものだとわかり、今後の日本について考える機会となりました。