SSHの授業

令和7年度 科学の甲子園全国大会 熊本県出場校選考会

先日11月8日(木)に崇城大学を会場に「令和7年度 科学の甲子園全国大会 熊本県出場校選考会」が開催されました。

今年度から初の終日開催となり、午前に筆記競技、午後に実技競技が実施されました。

本校からは次の6名が出場しました。

2年2組立山さん(山鹿中出身)、原田さん(山鹿中出身)、4組栗木さん(山鹿中出身)、

5組川口さん(菊池南中出身)、1年4組井手さん(山鹿中出身)、6組芹川さん(山鹿中出身)

午前は6人で理科(物化生地)、数学、情報の問題を分担し、全員で協力しながら難問に取り組みました。思考力・判断力・表現力が試される問題が多かったようです。

午後はその場で出された問題に対応した装置を開発し、実技に臨みました。トラブルが発生し、修正が求められた際にも臨機応変に対応できたようです。

参加した生徒6名に事後アンケートへ答えてもらいました。その一部をご紹介します。

Q1 科学の甲子園に参加して最も印象に残っていることは?

「筆記試験で内容が模試よりも難しくて文章を読む力が大事だと感じた。」

Q2 科学の甲子園に参加して最も苦労したことや難しいと感じたことは?

「当日までの学習で数学を勉強していたけど、出題された問題が難しく、加えて問題数が少ないのでひとつの点数が大きいのだろうというプレッシャーを感じた。」

Q3 科学の甲子園について後輩に勧めるとしたら、どんなアピールポイントがあるか?

「学年の差であまり関わりの無い先輩たちと交流することができる。」

「いつもの授業だけではなくて、それを超えた経験(習ったところをさらに深掘りした内容を問題として解くなど)ができる。実技もあるのでチームとどれくらい協力出来るかもしっかり見られるところ。」

「チームで一つのものを作り上げる達成感を体験できる。科学が好きな人だけでなく、何か挑戦したい人にもおすすめ!」

「考える力が育つ。」「勉強へのモチベーションが変わる。」

KSC主催「平田機工株式会社への企業訪問研修」に参加してきました。

11月10日(月)に熊本サイエンスコンソーシアム(KSC)主催の「平田機工株式会社への企業訪問研修」に本校から24人の生徒が参加しました。

県内のSSH校や理数科のある高校の生徒が対象の企画でしたが、平田機工さんが山鹿から熊本市へ向かう途中に位置しているためか、本校では多くの生徒が認知しており、参加希望者が多くいました。

|

|

|

製品をつくる機械(生産ライン)をつくっている平田機工さんは、熊本発祥の世界で活躍されている企業で、

グローバルな視点や働くということ、地域貢献や環境に配慮するということなど、普段の学校生活ではなかなか実感を得ることが難しい多くの視点を得ることができる貴重な機会となりました。

依頼に合わせて機械を設計する中で、人がその都度相談しながら進め、新しいものを生み出しているということに、私たちが取り組んでいる課題研究の延長線上にある姿を見た気がしました。

|

|

|

研修の後半では、他校の生徒とグループワークを行い、印象に残ったこと、今後頑張りたいこと等、グループごとにまとめて発表活動を行いました。

質疑応答の時間も本校の生徒が2人質問をするなど、積極的な姿勢が見られました。

|

|

|

「グローバル」「課題解決」「環境・地域」「働き方」など、よく聞くキーワードの具体的な姿やクリエイティブな姿を実際に見ることができた生徒たちが、それぞれの今後の在り方生き方についてさらに考えることで、もっともっと主体的に活躍していってくれるのではないかと思います。

【SSH】科学部の研究が国際大会で金賞・特別賞を受賞しました!

【SSH】科学部の研究が国際大会で金賞・特別賞を受賞しました!

科学部研究班の1、2年生4名が、10月18日~19日の2日間、マレーシアのマルチメディア大学で開催された

サイエンスキャッスルアジア大会に出場しました。

この大会は、東南アジアを中心とした10カ国から中高生が集まり、自分たちの研究成果を発表する中高生のための学会です。

菊池川で繁殖している特定外来種「ブラジルチドメグサ」には重金属を吸収する性質があることが知られています。 この性質を活かして有効活用するため、重金属の吸収能力を調べました。

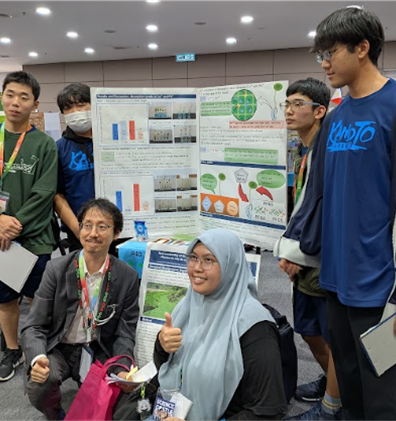

下は、他国の生徒と名刺交換している様子です。

英語での発表も初めて、ドキドキです。

生徒の感想は、

「英語はとても不安だったけど、外国の方が話を聴きながらうなずいてくれて、伝わることが嬉しかった」

「2日目には耳が慣れてだいぶ聴き取れた」

「他国の人の発表テーマが幅広く、全部興味深かった」

「積極性が大事だと思った」

といったものでした。

発表に関しての審査も行われ、本校科学部は「金賞」(参加400校のうち上位10%に相当)

そして「天地人ポスターアワード」という特別賞を受賞しました!!

SSH指定5年目にして、科学部初の国際大会における成果となりました。

ご助言くださった大学の先生方をはじめ、協力してくださったすべての皆様に感謝申し上げます。

これからも科学部は、鹿本高校における「科学技術人材育成」の中核として進化していきます!

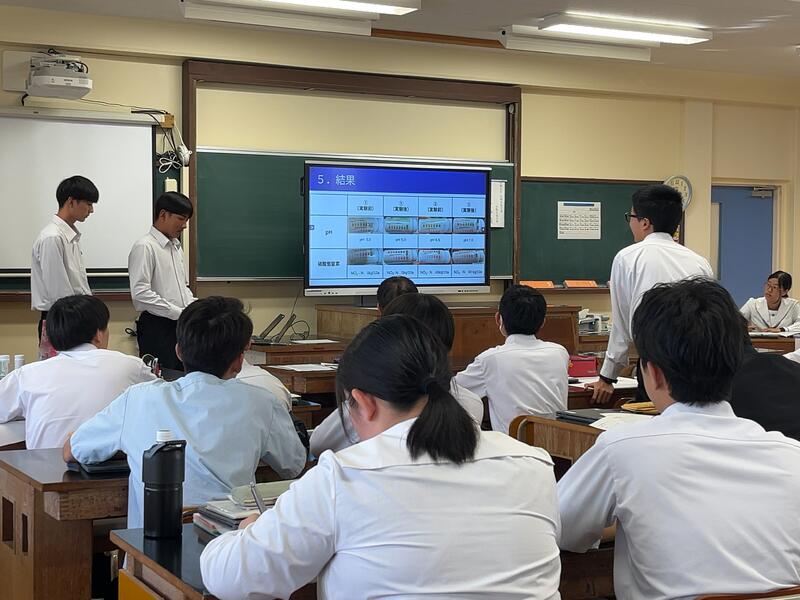

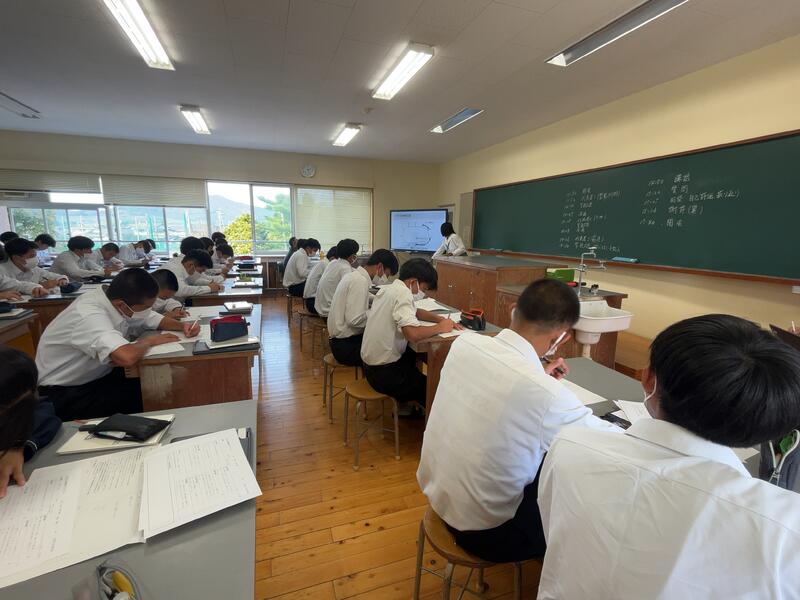

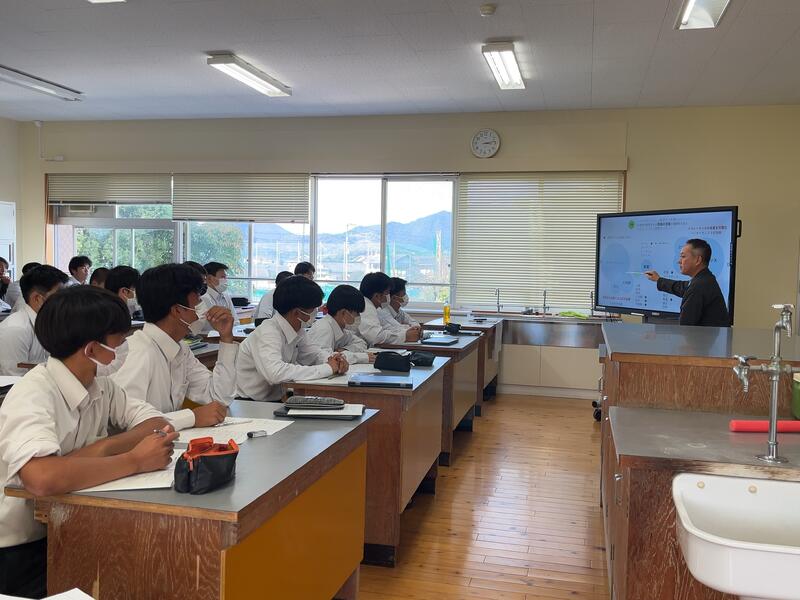

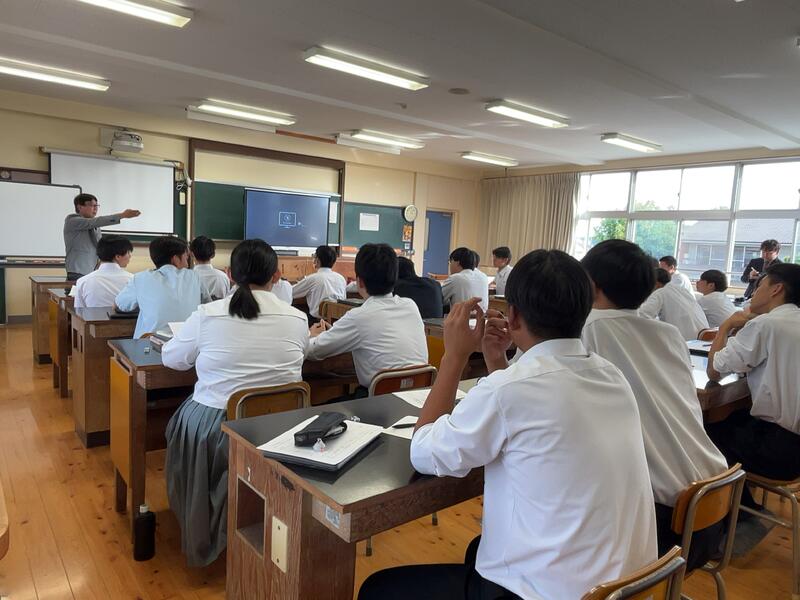

2年生 YSPⅡ 中間発表会

10月30日(木)に2年生が取り組んでいる課題研究(Yamaga Sciense ProgramⅡ)の中間発表会が行われました。

生徒の興味があるテーマによって、スポーツ健康科学分野、科学分野、医療・福祉分野、教育・社会科学分野、人文科学分野、地域・防災・法律分野の6分野に分かれ、毎週研究を進めて参りましたが、この10月の中間発表を経て、研究もさらに本格化していくことになります。

熊本保健科学大学、崇城大学、熊本大学、東海大学より6名の先生方をお呼びし、分野ごとに生徒の発表へのアドバイスや、今後の研究に向けての心構えやポイント等に関するご講義をいただきました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発表する生徒の中には朝から緊張の面持ちの人や、作成したスライドの原稿を見直しながらイメージトレーニングをしている人もいましたが、全員が無事にやりきることができました。

発表と質疑応答の経験を積むことができ、自信をひとつ付けることができたのではないでしょうか。

|

|

|

|

生徒発表後の大学の先生からのご講義の時間や相談タイムのときには、メモを取りながら熱心に聞く姿や大学の先生の前に列を成して相談しようとしている姿が見られました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

研究が具体化してきたことで疑問もより浮き彫りになってきた生徒にとって、研究の専門家である大学の先生方からのアドバイスは非常にありがたい機会でした。

11月からさらに勢いを増して、研究に取り組んでいく姿が楽しみです。

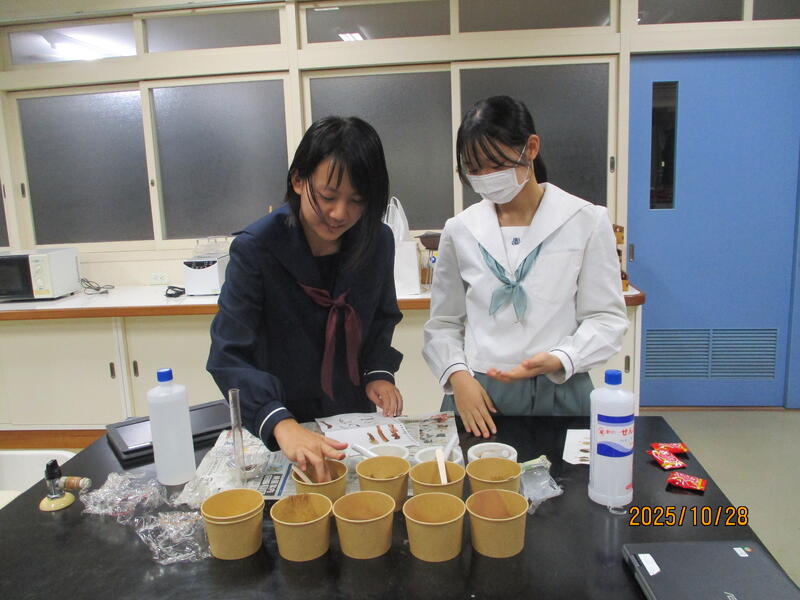

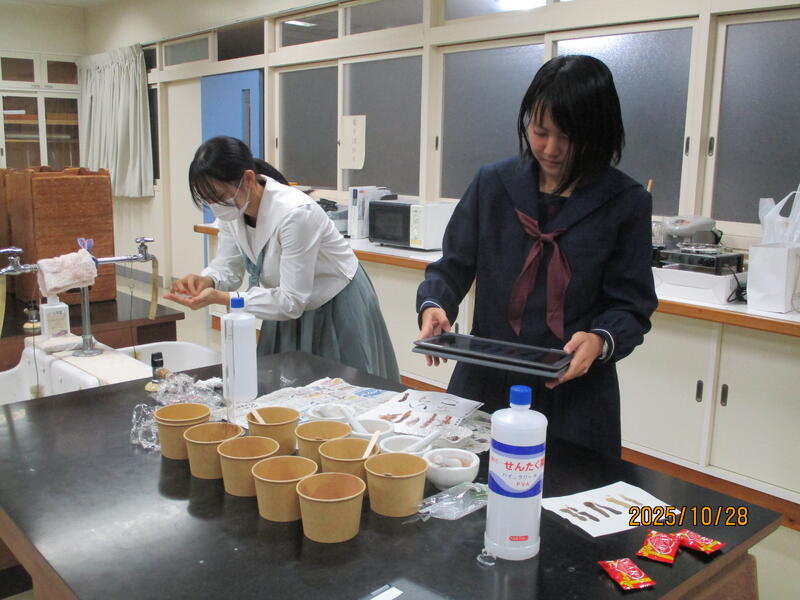

【課題研究】山鹿の土で顔料作り

2年生の理数探究の授業(課題研究)で、科学分野の生徒が地元の土を使った顔料を作っています。

土は、地元の観光スポット・不動岩近くで採取しました。

不動岩についての詳細はこちらから→ 山鹿探訪なび:https://yamaga-tanbou.jp/spot/1206/

放課後、化学実験室で遅くまで頑張って、様々な「土色」絵の具が完成しました。

|

|

|

|

写真ではわかりづらいのですが、同じ土でも採取した場所によって微妙に色が違いました。

絵画に使えば、より繊細で豊かな土の色を表現できると思います!

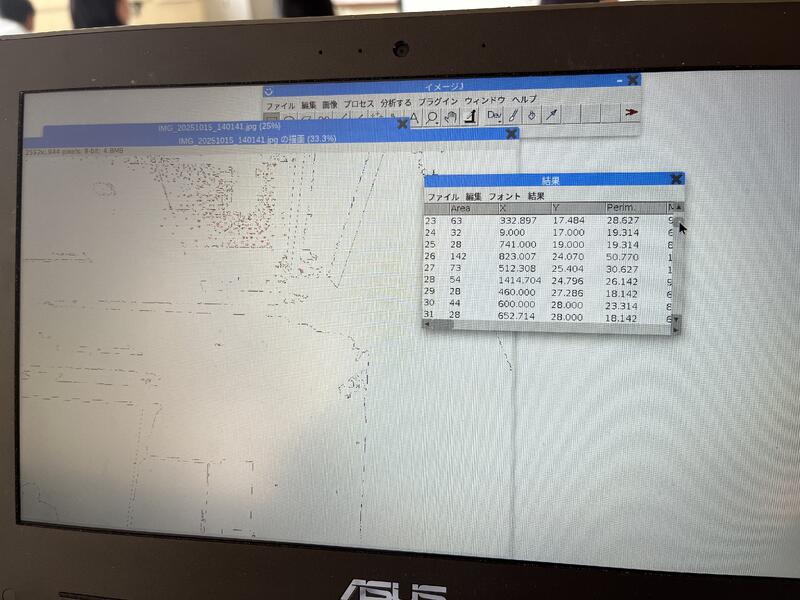

YSPⅡ 課題研究に役立つ講座

2年生のYSPⅡ(Yamaga Science Program)の授業にて、

生徒の課題研究に役立つ講座を数学・情報の先生に9月より毎週やっていただいております。

本日は「成分分析に役立つ講座」ということで、Image Jというアプリの活用方法について教えてもらいました。

生徒は画像から分析したい対象の面積を求めることができ、おおよその成分の量を推定することができるようです。

|

|

10月30日の中間発表会に向けて、研究がさらに発展していくことを期待しています。

クロスカリキュラム(生物×英語)

9月29日、3年生生物選択者を対象に英語と生物のクロスカリキュラムを行いました。英語の大学入試問題を題材に、人間が引き起こした生態系の変化が、自然にどのような影響を及ぼすのかについて考えました。

クロスカリキュラム(美術×音楽)

9月29日、1年生2クラスを対象に、美術×音楽のクロスカリキュラムを実施しました。テーマは「印象派について」で、美術と音楽の双方から、「印象派」について作品を鑑賞しながら、その特徴を深掘りしました。

クロスカリキュラム(英語×美術)

9月12日(金)2年3組で、英語と美術のクロスカリキュラム授業を行いました。内容は英語コミュニケーションⅡの「色の効果」についてです。商品の写真を撮影し、英語でキャッチコピーを考えました。

クロスカリキュラム(英語×地理)

2年、SS英語探究Ⅱの授業で、英語と地理のクロス授業を行いました。内容は、「英語ディベートのテーマである『日本政府は16歳未満の子どもがソーシャルメディアを利用することを禁止するべきである。是か非か。』について、オーストラリアの例から考える」でした。