SSHの授業

令和5年度 YSP(山鹿サイエンスプログラム)代表者成果発表会

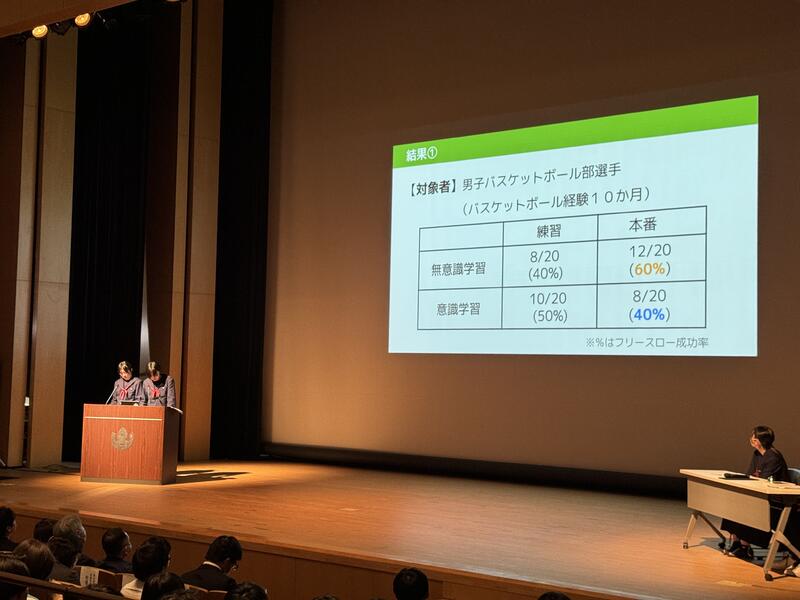

3月14日(木)、「総合的な探究の時間」において、探究活動を続けてきた2年生の代表者による成果発表会が行われました。夏休み等に学校を出て、専門の方にインタビューを行う、多くの人にアンケートを取る等の自身の研究をまとめてきました。今日の発表会では、大学の先生方や地域の方、2年生や1年生が見守る中で、山鹿市民交流センター文化ホールで堂々と発表しました。今回発表した生徒と研究分野は、以下のとおりです。

2年1組 片山さん・原口さん(スポーツ健康科学分野)、2年2組 三森さん(人文科学分野)

2年2組 大城戸さん(教育・社会分野)、2年3組 猿渡さん・4組 井上さん(地域・防災・法律分野)

2年4組 嶋田さん(科学分野)、2年5組 山内さん(医療・福祉分野)

2023年度 SDGs QUEST みらい甲子園 熊本県大会 ファイナルセレモニー

みなさん、こんにちは。

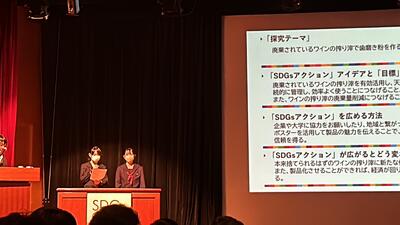

3月9日に熊本市の市民会館で行われた『2023年度 SDGs QUEST みらい甲子園 熊本県大会 ファイナルセレモニー』に鹿本高校から山鹿ブドウ班の2人が出席しました。

開会されますと、はじめに各チームの紹介が行われました。

山鹿ブドウ班の2人は、先日卒業した3年生の研究を引き継いで研究を行っています。

彼女たちは、ワインを作る際に出てくるブドウの搾りかすを活用して歯磨き粉を作ることができないか探究しています。

その後の表彰式では熊本県下40チームが応募した中でファイナリスト12チームに選出されましたが、惜しくも受賞は逃しました。

表彰式後のワークショップでは、小国高校の『OGUNIギフト制作チーム』の皆さんとお互いの活動に対して意見交換をしました。参加した2人は、相手グループの活動のレベルの高さに驚いていましたが、良いところや印象的なところを見いだしていました。

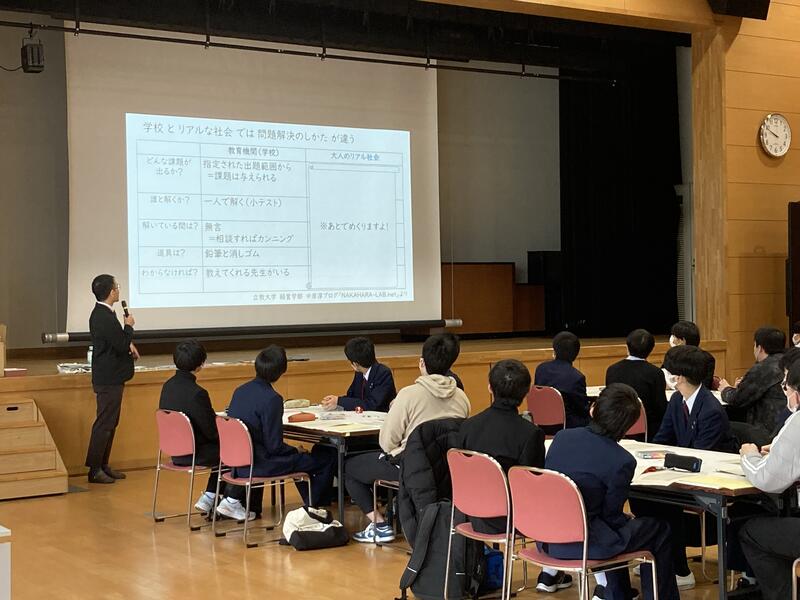

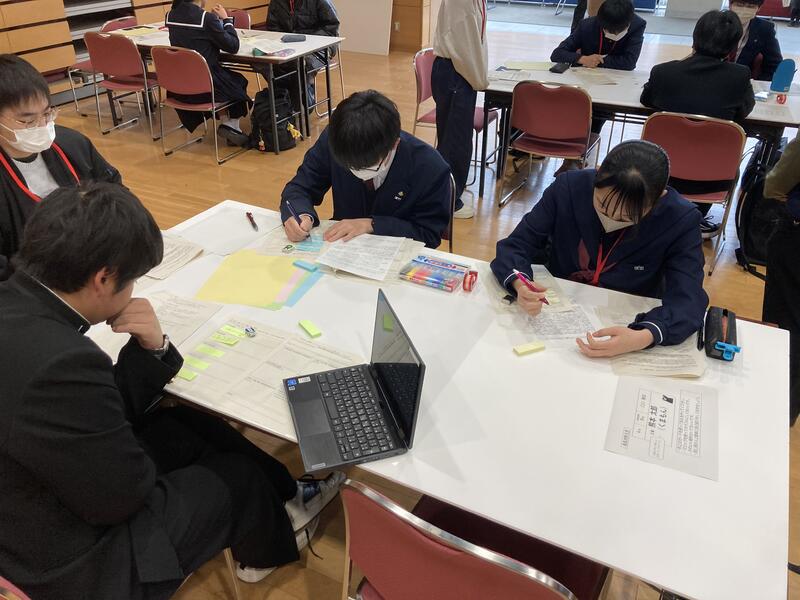

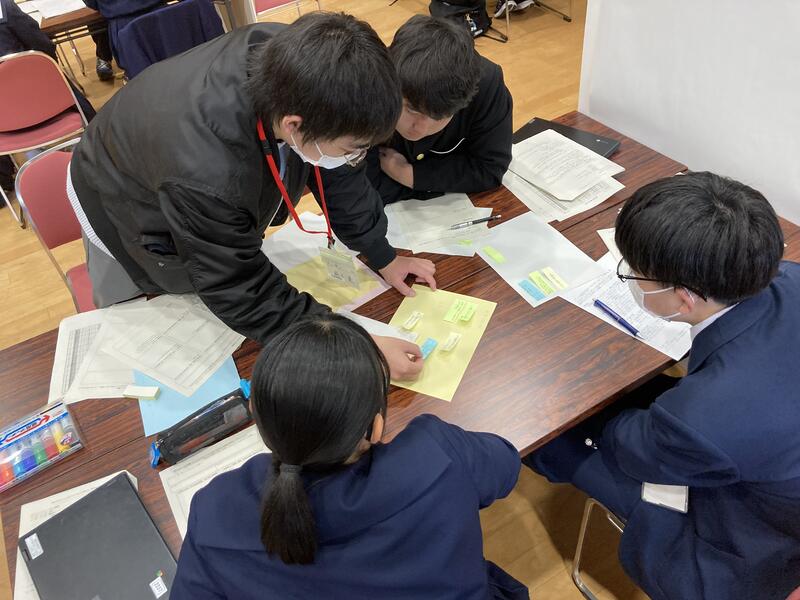

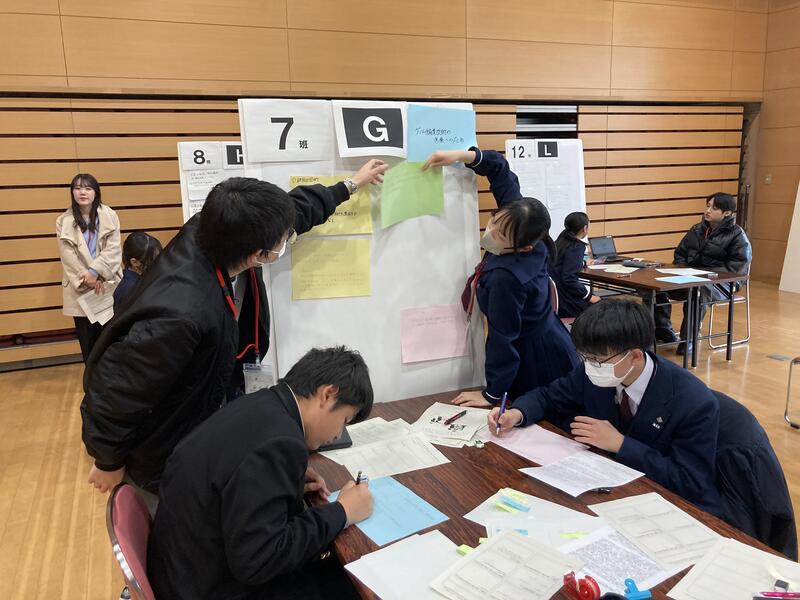

サイエンスセミナーinくまもと 参加

3月3日、正解のない現在未解決のテーマについて、グループで解決方法を話し合いポスターにまとめて発表を行う「課題解決型学習」に2年生1名が参加しました。

以下の4つのテーマのうちの1つを選択し、グループでポスターを作成しました。

①自動運転と人工知能 ②ゲノム編集技術の光と闇

③アルテミス計画と火星移住 ④気候変動に起因する線状降水帯の出現率の低下

|

|

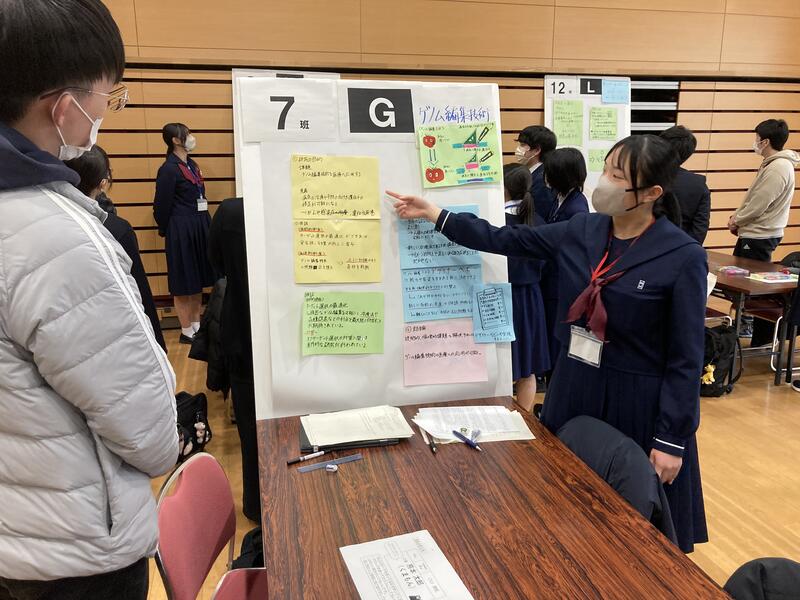

本校生のグループは、「ゲノム編集技術の光と闇」をテーマにして、「医療技術への応用」に焦点を当てポスターを制作しました。熊本大学工学部の学生さんがTAとしてサポートしてくれました。

|

|

最後の投票では、同点1位で最優秀2班のうちの1つに選ばれ、ステージで発表しました。

|

|

同じ班で一緒にディスカッションや発表をした他校のみなさん、ありがとうございました!

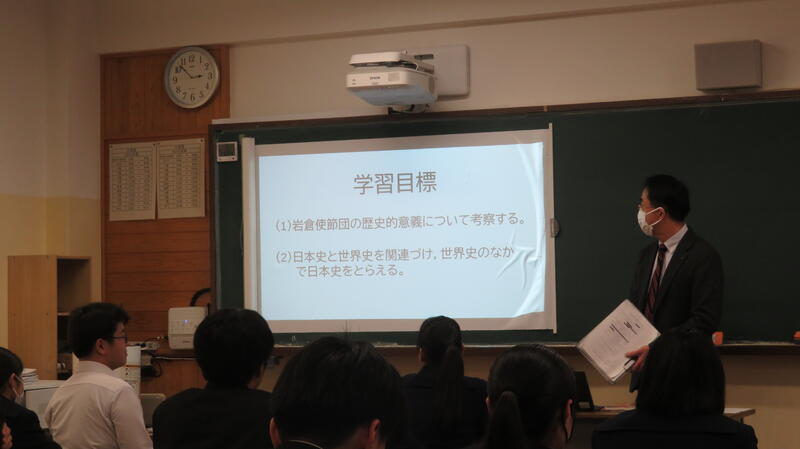

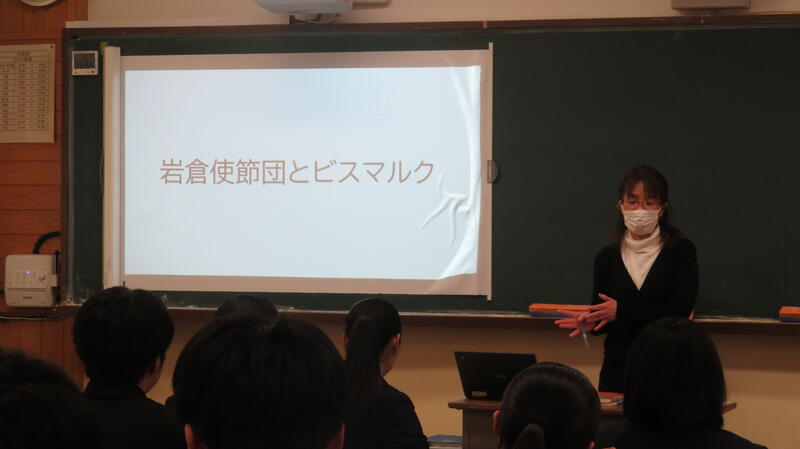

【クロスカリキュラム】歴史総合×日本史(岩倉使節団とビスマルク)

2年生理系クラスで、クロスカリキュラム授業が実施されました。

単元は「明治初期の対外関係」

岩倉使節団について説明を受け、使節団の歴史的意義について考察しました。

|

|

|

|

最後に、使節団が日本に与えた影響を自分たちで考えました。

世界史、日本史のそれぞれの先生の説明を聞くことで、当時の日本がどの国から強く影響を受け、どのようにして近代化を進めていったのかを、「覚える」のではなく「考える」ことができました。

東京大学先端研研究室へ訪問及び日本科学未来館の見学

12月26日(火)に本校2年生2人が東京大学先端研にお邪魔し、研究室訪問及び先端研クロストークに参加させていただきました。

インクルーシブな教育や研究環境の実現を目指されている並木先生と、昆虫の嗅覚センサを利用した探索ロボットの開発を目指されている神﨑研究室へ訪問してきました。各研究室で丁寧かつ実演を交えた説明をしていただき、生徒達も理解しやすかったようです。

午後からのクロストークでは、科学、芸術、哲学、宗教などの分野を超えて現代の課題とこれからの社会に向けたディスカッションが行われました。この会には大人だけでなく、青少年との交流も行われました。

12月27日は日本科学未来館の展示物を見学したり、体験したりしてきました。”老い”やこれからの社会を考える"未来逆算思考"など体験的なものが多く、まだまだ時間が足りなかったようでした。

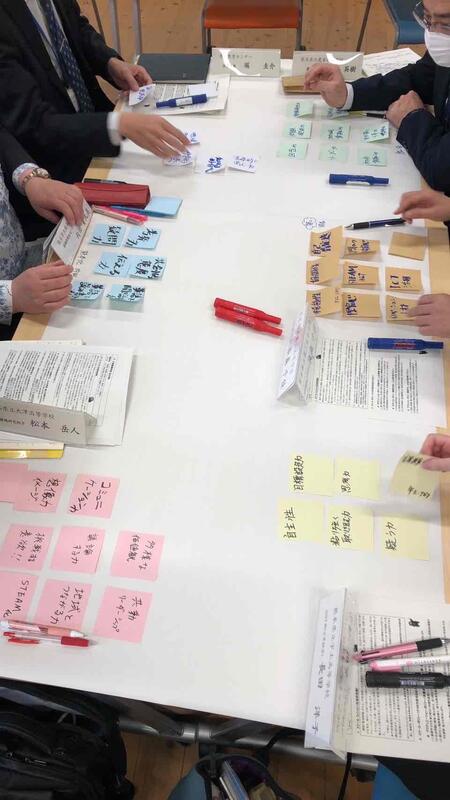

【SSH】先生達の活動~KSC交流会~

熊本サイエンスコンソーシアム(KSC)は県内SSH指定校5校(天草高校、宇土中学・高校、熊本北高校、第二高校、鹿本高校)と理数科が設置されている3校(大津高校、熊本西高校、東稜高校)の計8校で構成されている組織です。

生徒の課題研究や高大連携の支援を行っています。

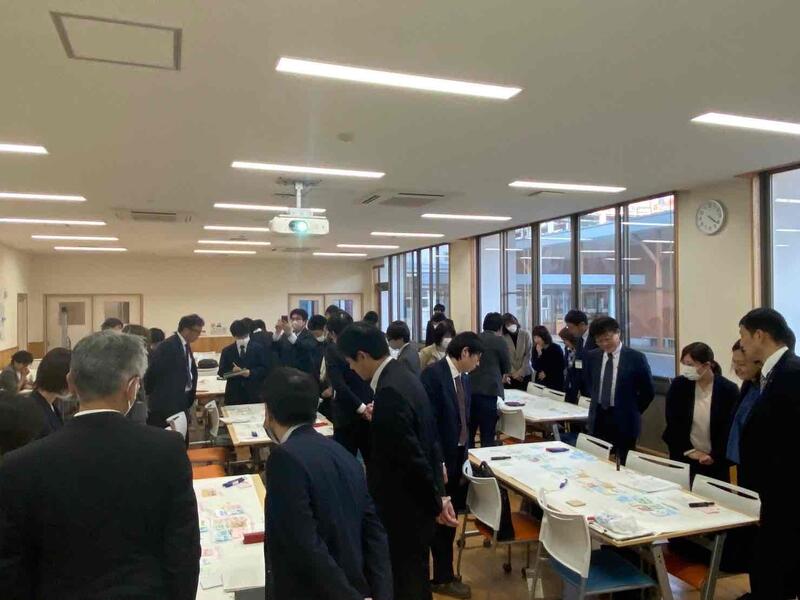

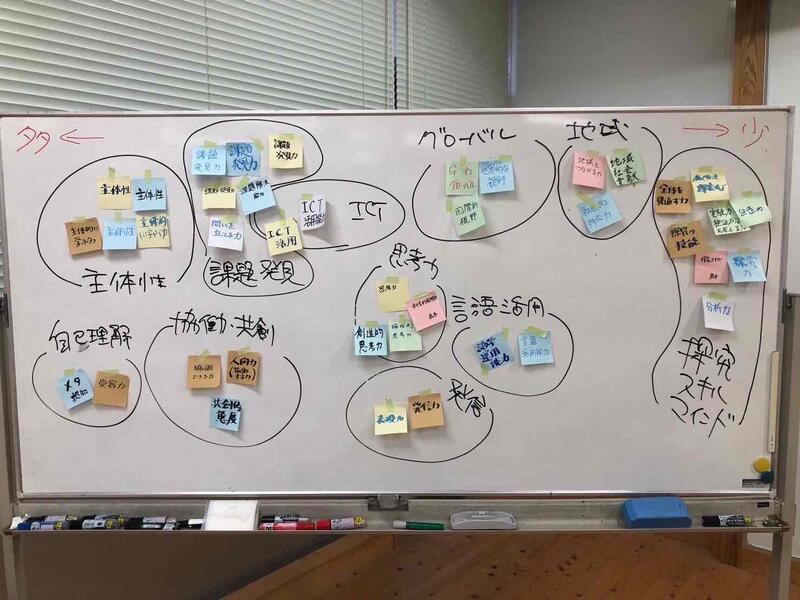

11月29日、KSC担当者交流会が開催され、ワークショップでルーブリック(評価規準)の作成方法などを学びました。

熊本大学の先生の講義や県内の指導教諭のレクチャーを受け、実際にルーブリックを作成してみました。

|

|

班で話し合い、徐々に形にしていきます。

|

|

|

|

先生も日々勉強です。

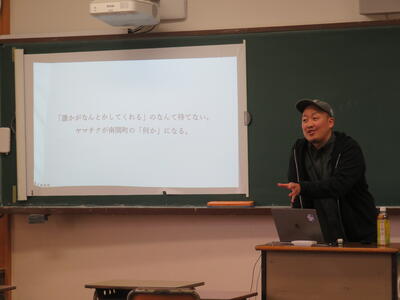

1年生「STI for SDGs 企業講話」

11月30日(木)6・7限目の時間に「STI for SDGs 企業講話」を実施しました。どの企業もいろんな取り組みをしている中で、壁にぶつかる、課題が生じることがあります。それをどのように解決していったか等、企業が取り組んでこられたことをお話しいただきました。それを聞く中で、生徒たちが現在取り組んでいる課題研究(YSP)がどれだけ意義あるものかを改めて理解してもらうとともに、物事に対して様々な視点を持つことを目的として実施しました。今年度参加いただいた企業は、「栗川商店様」、「あつまるホールディングス、あつまる山鹿シルク様」、「ヤマチク様」、「菊鹿ワイナリー様」、「コウサク様」、「地の塩社様」、「パストラル様」、「オムロンリレーアンドデバイス様」の計8社です。今年度は、事前に企業の学習を行い、講義を聞いた後に、対話型ワークショップとして、企業様に質問を行いました。より詳しく企業の取り組みを知ることで生徒の課題研究のみならず、将来を見据えた取り組みや、身近にあるものの良さに気づくことができたのではないかと思います。

科学の甲子園熊本県予選 出場

11月12日(日)、科学の甲子園熊本県予選大会が開催され、2年生6名が、数学、理科、情報分野のハイレベルな筆記試験と、実技試験に挑みました。

開会前、緊張しつつもワクワクしています。

会場には、校長先生、教頭先生が激励に来てくださいました。

|

|

|

|

競技は非公開のため撮影はできませんでしたが、実技競技は公開して実施されました。

実技本番の様子です。発射台から、年度の玉を飛ばします。

|

|

高得点のコップの中、お皿の上を狙って発射。会場を盛り上げることができました。

参加した生徒は「筆記はとても難しかった。実技はめちゃくちゃ面白かった!」と話していました。

【SSH】ジャパン・フィールド・リサ-チ in 熊本 3日目

最終日の3日目は、竹林班、植生調査班に分かれて活動しました。

本校生は植生調査班で、山道の脇の林に入り、樫や杉の林を観察しました。

|

|

|

|

最後は竹林班と合流し、親指で竹の本数を数える親指法を教えていただきました。

|

|

たくさんの調査道具と、掘った穴を埋めて原状復帰する様子。嵯峨野高校の皆さん、ありがとうございます。

|

|

最後はひふみ亭で閉会式。各高校の代表生徒が感想や謝辞を述べました。

|

|

ここには書き切れないほどの、たくさんの貴重な経験をさせていただきました。

参加した生徒は、「他校には、リーダーシップを取れる人がたくさんいた。調査には技術だけではなくて気配りや目配りが大切なことがわかった。また、何かを学ぶには主体性が大事だと思った。」と感想を話していました。

今回、企画、ご指導をしてくださった嵯峨野高校の皆さん、一緒に活動した第二高校の皆さん、講義や休憩の場所とおいしい料理を提供してくださったひふみ亭、地域の皆さん、本当にありがとうございました。

【SSH】ジャパン・フィールド・リサ-チ in 熊本 2日目

三校合同調査の2日目は、第二高校さんも合流して様々な調査を学びました。

|

|

調査だけでなく、写真を撮る場所のポイントも教えていただきました。写真右は、竹の大きさ(周囲)を測るための説明を受けている様子です。

|

|

本日は、九州大学大学院の平舘先生、東海大学農学部の井上先生にもご指導いただきました。

土壌断面を調査するため掘った穴と、記録の方法です。終了後は掘った土を埋めて元通りにするそうです。

記録写真の撮り方など、初めて知ることばかりでした。

参加した生徒は「とてもきつかったけど、楽しかった」と話していました。