SSHの授業

令和7年度SSH生徒研究発表会に参加した生徒が校長先生に報告しました

8月6~7日に神戸で開催されたスーパーサイエンスハイスクール研究成果発表会に参加した生徒が、校長室を訪問し、校長先生に、発表会の様子や学んだことについて報告しました。今回の会には発表者の3年生3名とともに、2年生3名も経験を引き継ぎ、その様子を他の生徒にも広めるべく、参加をしました。

参加した2年生の古川さんは、「初めてこのような会に参加し大いに刺激を受けた」と意気込みを語り、同じく2年生の村田さんは、「難しかったが自分にも理解できる内容で質問もすることができた」とこれからの課題研究活動に自信を深めていました。

また、発表者となった3年生3人は、自らと同じホタルの明滅周期に関する研究について、そのデータ収集方法や分析方法などに感銘を受けていました。

校長先生からは、3年生に対しては労いの言葉を、そして2年生に対しては、今後鹿本高校のSSHをさらに進展させるべく努力して欲しいこと、そしてそのためには、日ごろから、物事に対する「問い」を持って欲しいことを伝えられました。

3年生は、受験もある中、本当にありがとうございました。今後自らの進路実現に向かって邁進してください。そして参加した2年生は、今度は君たちの番です。周りとLINKしながら、課題研究、SSH活動を盛り上げていってください。

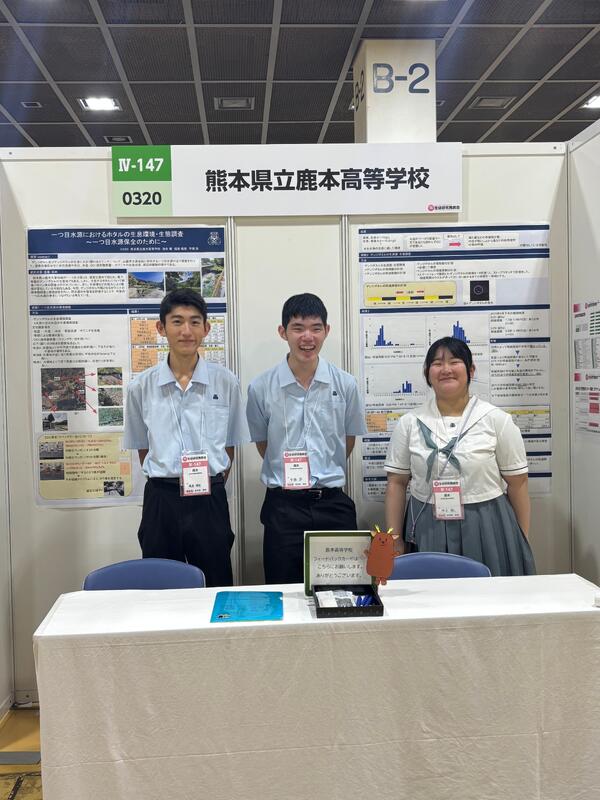

【課題研究】神戸で開催されたスーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会に参加してきました。

8月5~7日の2泊3日で、神戸で毎年開催されているスーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会に参加してきました。

これは、全国のスーパーサイエンスハイスクール指定校が集い、発表を行う大きなイベントです。

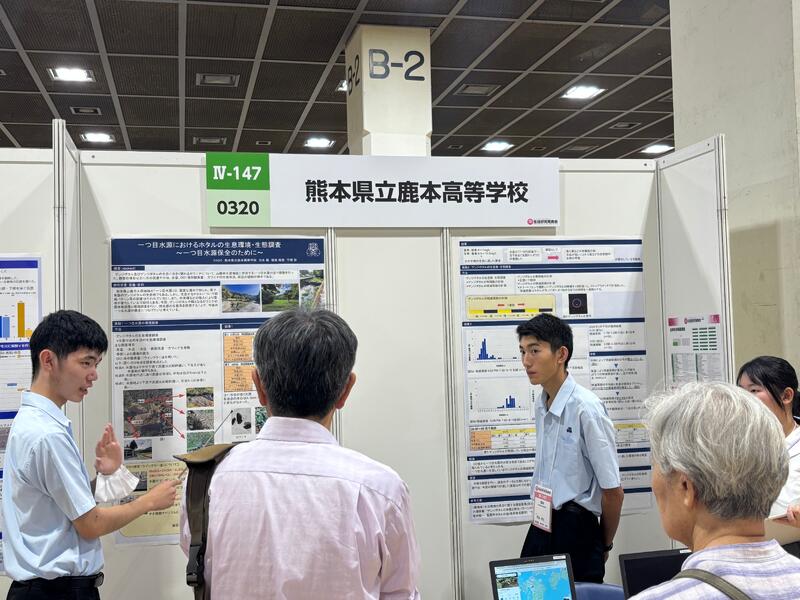

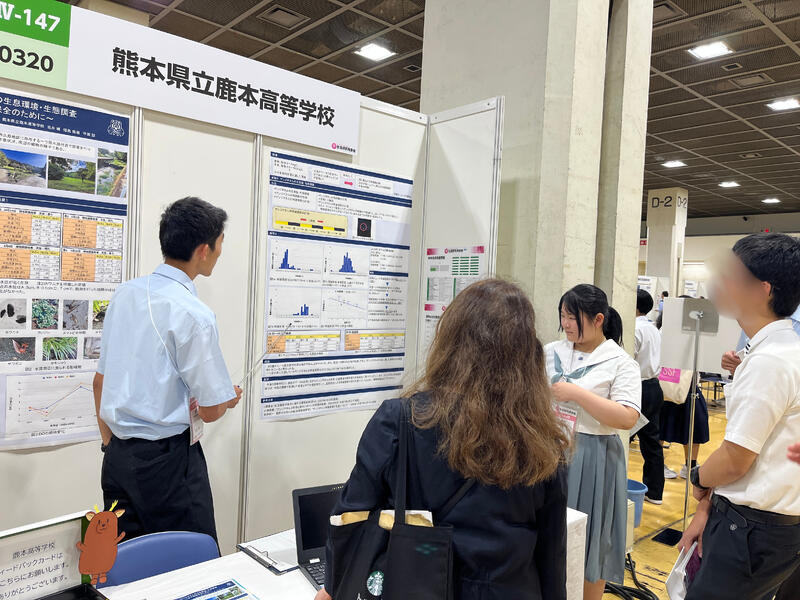

本校からは、上の写真の左3人、福島さん、守瀬さん、池永さん(いずれも3年)が「一つ目水源におけるホタルの生息環境・生態調査~一つ目水源保全のために~」というテーマで発表を行いました。

また、2年生からも3人が見学者として参加し、様々な発表を見たり質問したりと積極的に学びを深めていました。

どの研究内容もレベルが高いことはもちろんですが、ポスターのまとめ方やデザイン、聴衆を意識した発表の仕方や堂々とした質疑応答のやりとりなど、さまざまな面で「すごい!」と思う瞬間がありました。

数学・情報分野だけでなく、生物や地学などの分野においてもAIを活用したり、プログラミングを組んでシミュレーションをしたりしている研究が目立つ一方で、小学生の頃から毎日1時間ツバメの観察を続けてきた生徒さんの膨大なデータに基づく研究など、実際に足を運んで実験・観察をしたという研究も、研究の本質をついているものとして変わらず輝いていました。

どの研究においてもどの学校においても共通していると感じたことは、どの生徒さんも謙虚でありながらも自信に満ち溢れており、何より研究を楽しんできたのだろうなと感じるイキイキとした表情をしていたことでした。

今回発表をした本校の3人も堂々とやりとりをしており、大変頼もしく感じました。2年生もそんな3年生の姿、他校の生徒さんの姿を見て、大いに刺激を受けているようでした。

今回参加した6人だけでなく、本校の生徒全員が今後も課題研究を行う中で、発表会に参加していた生徒さんたちのようにイキイキとしていける体験を積んでいってほしいなと思います。

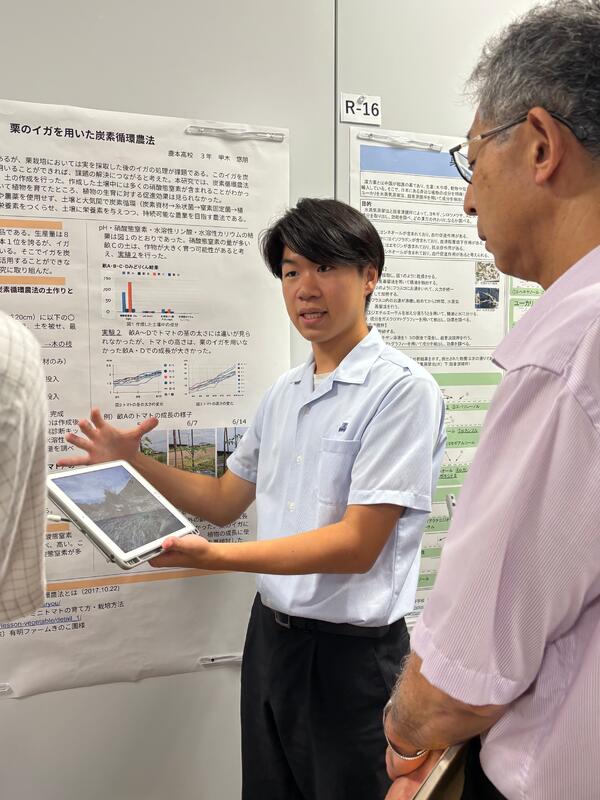

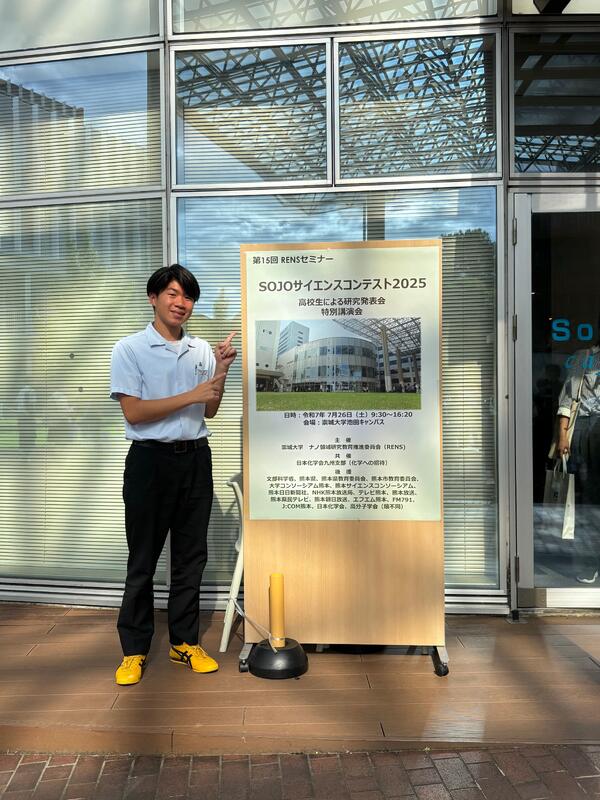

【課題研究】崇城大学主催 第15回RENSセミナーSOJOサイエンスコンテスト2025に参加

グローバル探究コース3年の甲木さんが、崇城大学主催「第15回RENSセミナーSOJOサイエンスコンテスト2025」の一般部門で自身の課題研究についてポスター発表を行いました。

研究テーマは、「栗のイガを用いた炭素循環農法」です。山鹿は西日本が誇る栗産地ですが、栗のイガは有効な活用法はなく、その廃棄には農家さんが頭を悩ませているそうです。その栗のイガを炭素循環農法の炭素資材に用いてはどうかとのアイデアから、研究に取り組みました。参観者からの質問にも堂々と答えることができ、さすが3年生!

研究について新たなアドバイスをいただいたり、他校の生徒の研究も聞いたりすることができ、充実した時間を過ごすことができました。

|

|

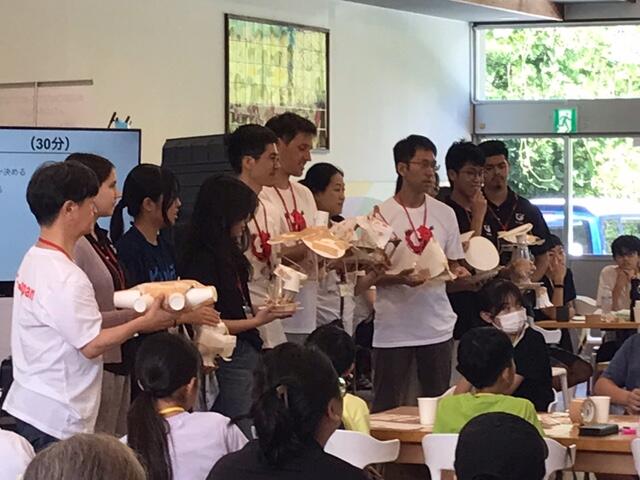

MIT JAPAN STEAM WORKSHOP25に鹿本高校生が運営アシスタントとして参加しました!

7月27日(日)にMIT JAPAN STEAM WORKSHOP25が山鹿市鹿央町のYAMAGA BASEにて開催され、鹿本高校生が運営アシスタントとして参加をしました。

このイベントは、米国のトップ大学の一つであるMIT(マサチューセッツ工科大学)の卒業生や現役生が小中学生にSTEAM(Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics)の魅力をワークショップ形式で伝えるというもので、今年度は東京、福岡、そして山鹿(!)で行われました。今日のイベントには、山鹿市内、熊本県内各地、また県外から60名の小中学生が参加をしました。

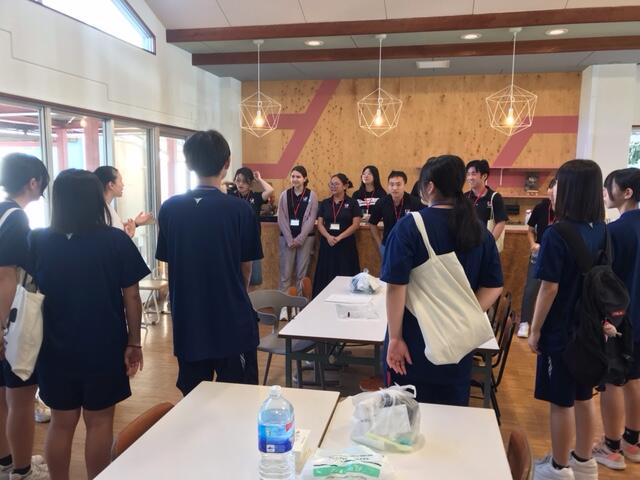

(イベント開始前にMITからの参加者とお互いに自己紹介をする鹿本高校生)

午前中は、DNA抽出実験が行われました。子どもたちは、どうすればDNAをうまく抽出できるのか先ずは一人で考え、その後ペアで意見を交換し、実際に考えたやり方を試しました。その後、モデルとなるやり方を示し、もう一度DNA抽出を行いました。いきなりやり方を教えられ、それをただなぞるのではなく、一度自分たちで考え、その後正しいやり方を学ぶことで、子どもたちは、深い理解を得ていたようでした。鹿本高校生は、子どもたちを席に案内したり、ごみをかたずけたり、備品を配付したりして、イベントの円滑な進行に貢献していました。

(ワークショップの運営アシスタントをする鹿本高校生)

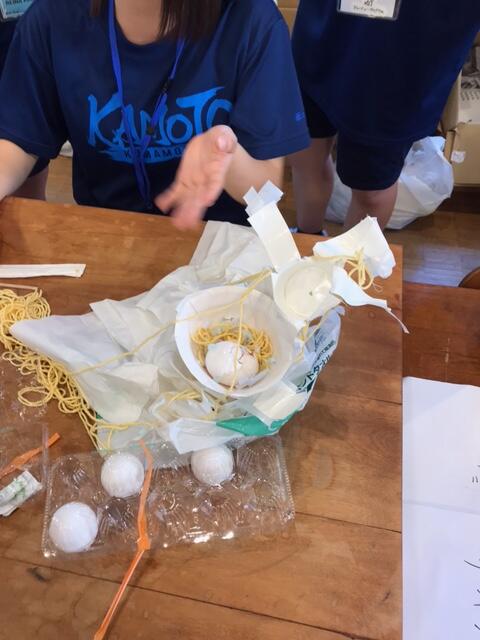

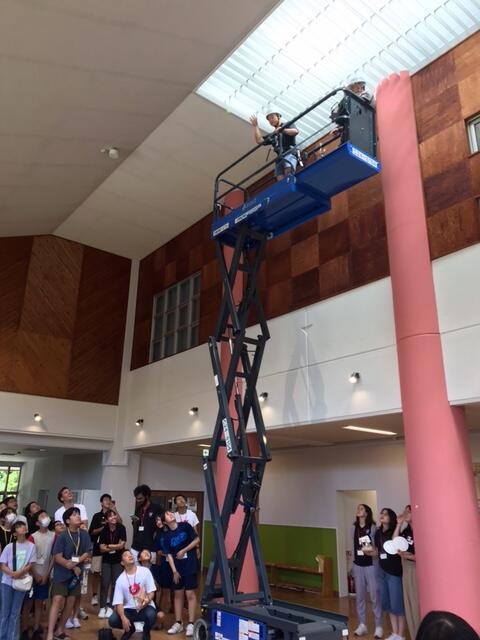

午後は、Egg Dropが行われました。これは与えられた材料で、高所から卵を落としても割れない保護装置を作成し、実際に高い所から卵の入った装置を落としてみて、中の卵が割れなかったかどうか実証実験をするという取組です。子どもたちは、それぞれのグループで熱く意見を交わし、卵保護装置を作成していました。発想は大人と変わらず、衝撃の吸収や空気抵抗を利用しての落下速度のコントロールの2点を考えていて感心しました。結果は11グループ中8グループが成功(割れなかった)していました。鹿本高校生も飛び入り参加をし、トップバッターで試技をしましたが、結果は・・・残念、割れてしまいました。このワークショップの意義は、割れたかどうかよりも、なぜその構造にしたのか、成功した(しなかった)要因は何かを考えることでした。また、この実験を火星探査機を着陸させるミッションと結びつけて説明してあり、ただ楽しく実験をしたのではなく、現実の課題との関係性にも言及し、意義を伝えていたところは、鹿本高校におけるSTEAM教育にとっても、大変学ぶところが多いと感じました。

(卵保護装置の作成風景) (約6mの高さから落下させます)

(各班の卵保護装置のお披露目!) (落下!) (残念・・・割れてました)

今回のイベントへの参加は、イベントに協賛された鹿本高校同窓会様、YAMAGA BASE代表にして本校SSH運営指導委員の中原様、日本MIT会様のご厚意により実現いたしました。厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。

(スタッフの皆様との記念撮影)

【課題研究】熊本北高校主催国際科学フォーラムに参加!

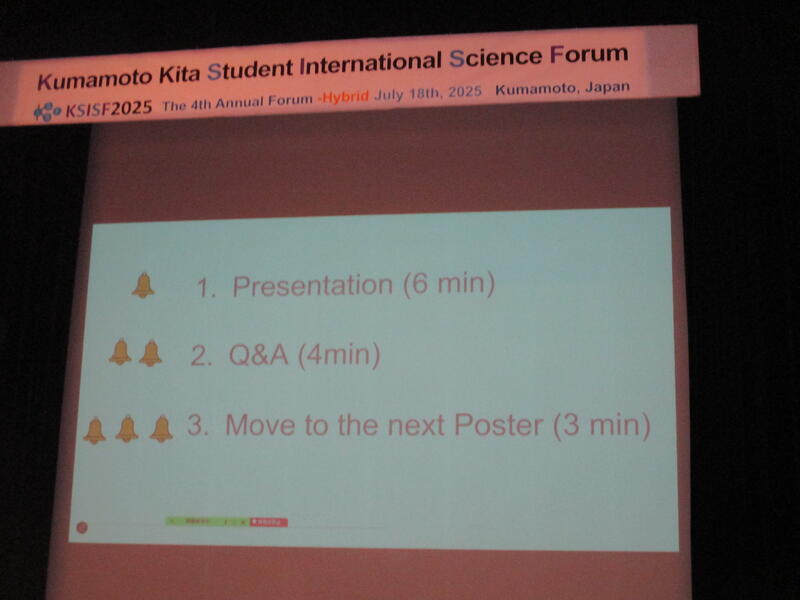

約1年にわたる研究の成果をまとめたグローバル探究コース3年の甲木さんが、熊本北高校主催の「熊本北高等学校生徒国際科学フォーラム(KSISF2025)」に参加しました。

研究テーマは「Carbon-Circulated Agriculture(炭素循環農法)」。廃棄される栗皮の有効活用についての研究です。

同フォーラムには、県内外の高校、オンラインも含めて台湾やシンガポールの高校も参加。英語発表はプレッシャーもありましたが、英語教師の特訓も受けて、当日は立派にプレゼンすることができました。

|

|

科学部の2年生4名も参観。「今日、”英語ができるようになりたい”とめちゃめちゃ思いました!」と話していました。3年生のお陰で、2年生も貴重な機会を得ることができました。

熊本北高校の皆さんありがとうございました!

2年生 YSPⅡ 研究計画発表会

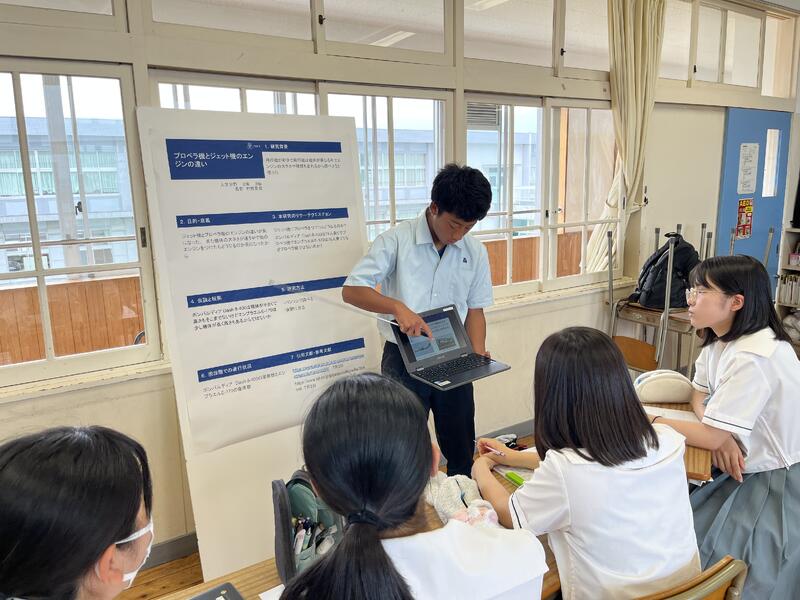

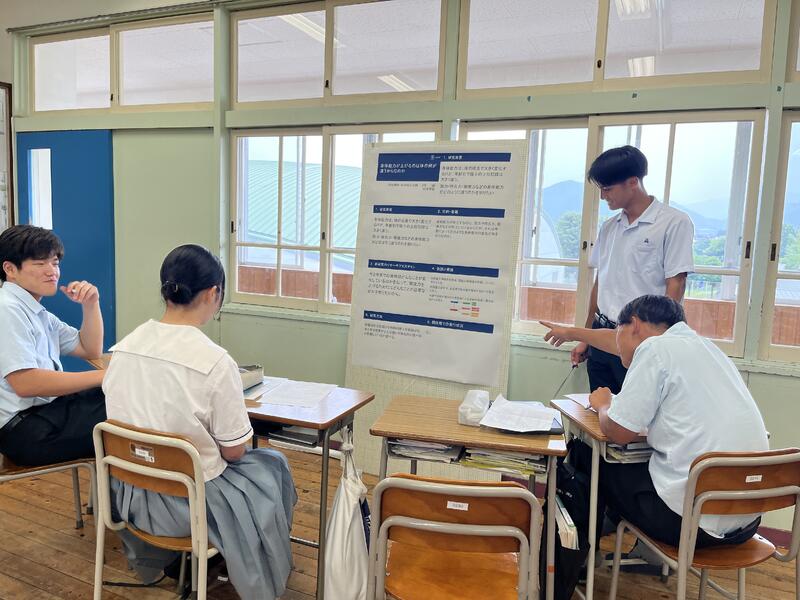

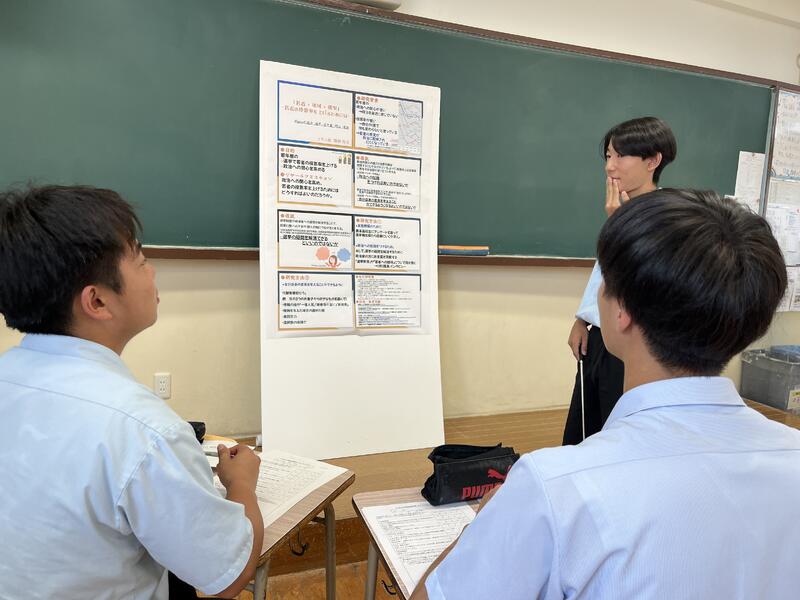

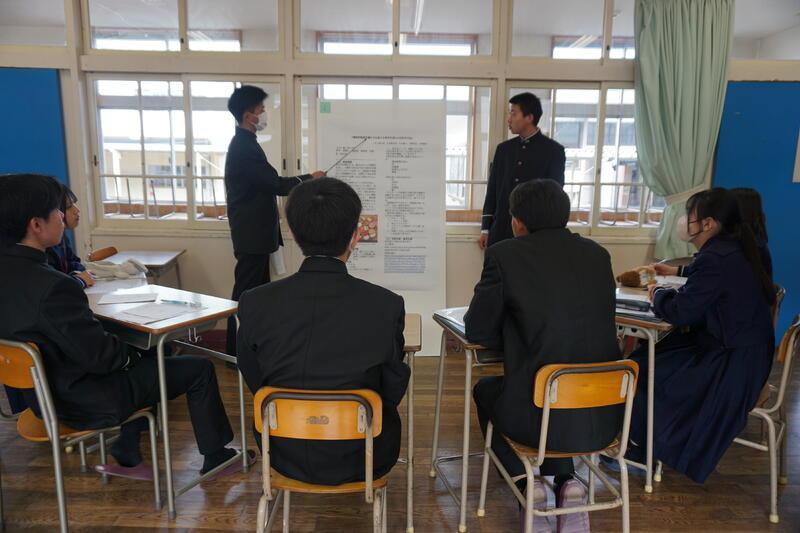

本日、2年生の研究計画発表会が行われました。

2年生と3年生全員で行うため、本校の2階と3階の教室ほぼすべてを使っての大規模な発表会となりました。

研究をスタートさせたばかりの2年生が研究計画について発表し、課題研究経験者の3年生がそれに対して質問やアドバイスを送るというものです。

3年生は自分の研究を通して学んだことや気づいたこと、苦労したことなどを踏まえて、後輩の2年生たちに親身になったアドバイスをしてくれていました。

優しく、そして適格にアドバイスをしてくれる3年生に対して、2年生もリラックスした表情で一生懸命に応えようとしている様子が見られました。

今日の学びを生かして、これから2年生は、さらに研究を頑張っていってくれることと思います。

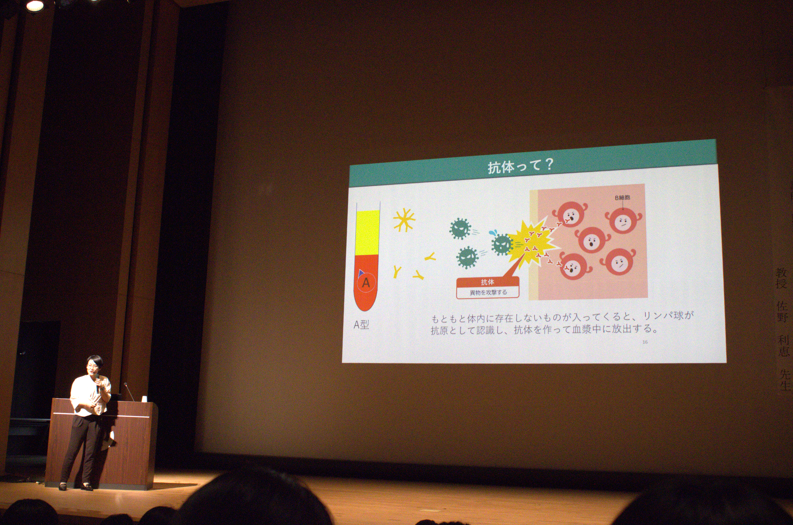

令和7年度鹿本高校SSH講演会を開催しました

5月26日(月)、山鹿市民交流センターにおいて、令和7年度鹿本高校SSH講演会を開催しました。熊本大学大学院生命科学研究部、佐野利恵先生を招聘し、「ABO式血液型の遺伝学」というテーマで、お話をしていただきました。

「ABО式血液型の遺伝学」というテーマで、「血液型とは何か」という根本的な「問い」から始まり、それが輸血にともなう拒絶反応の克服の過程で発展してきたことや、糖鎖や転移酵素、そして遺伝子とその変異まで血液型に関する様々な知識や現象についてご講話いただきました。

染色体を駄菓子で表現していただいたところや、遺伝子の変異を言葉遊びで生徒たちに説明されたところなど、高校生にもわかりやすく、そして興味を引くように工夫を凝らしたお話をしていただきました。この講演会に向けて多くのお時間をかけていただいたことがわかる内容で、本当に感謝しかありません。

ご講演の途中では、ステージから観客席へと移動され、直接生徒たちから意見をお聞きされ、講演会が双方向のアクティブラーニングの場となりました。

講演後は質疑応答の時間となり、会場の1年生と2年生、そして施設の収容人数の関係で学校でリモート聴講していた3年生からも質問が出され、佐野先生はそれぞれの質問に丁寧に回答されていました。「自分だけの問い(疑問)を持つ」という現在本校が取り組んでいることを、生徒たちが体現してくれました。

最後に2年生代表が謝辞を述べた後、佐野先生は大きな拍手に包まれながら、会場を退出されました。ご講演本当にありがとうございました。

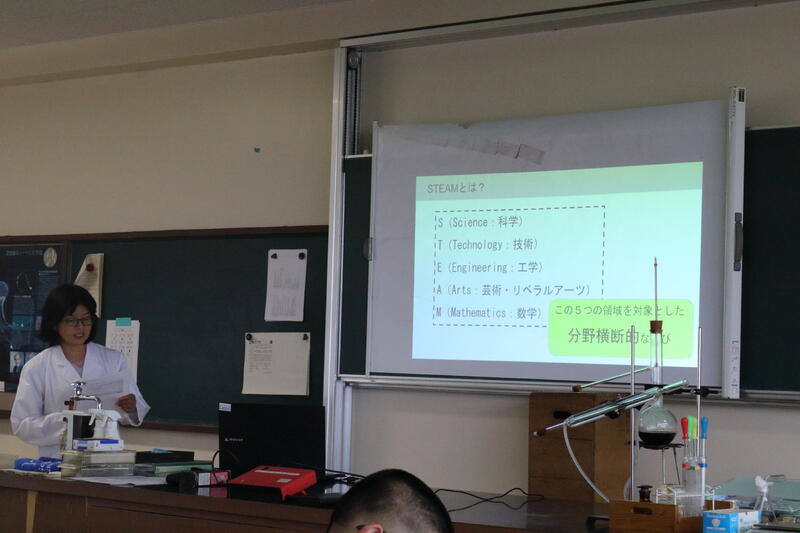

学校設定科目「鹿本STEAM」が始まりました。

鹿本高校には、1年次に学校設定科目として「鹿本STEAM」があります。

鹿本STEAMとは、複数の科目を融合した「分野融合型」の授業です。

普通科の前半は、環境科学分野(化学×日本史×生物×情報)に取り組みます。

環境科学分野では「生物多様性に影響を与える人間の活動」というテーマで、身近な環境問題を理科的・社会的な視点から学び、物事を多面的に捉えて思考する力を養います。

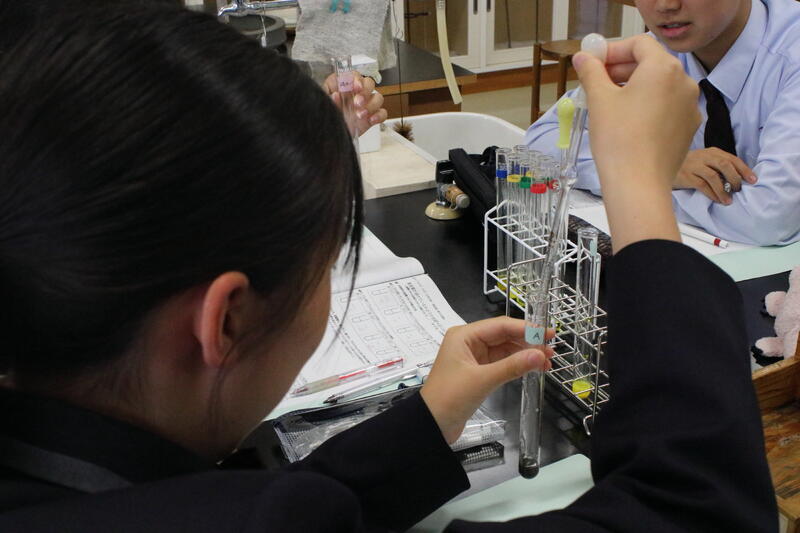

1時間目は、化学分野からスタート。公害の原因になった重金属の性質や、溶液中に溶けている重金属イオンを同定する方法を学びました。

それを元に、溶液中に溶けている重金属イオンを調べる方法を考え、実験結果から、どのイオンが溶けていたかを判断しました。

「理科だけ」「社会だけ」の思考ではなく、文系・理系を問わず様々な領域から物事を考えることができる人材を目指します。

【新入生SSH説明会】未来を担うのは君だ!!

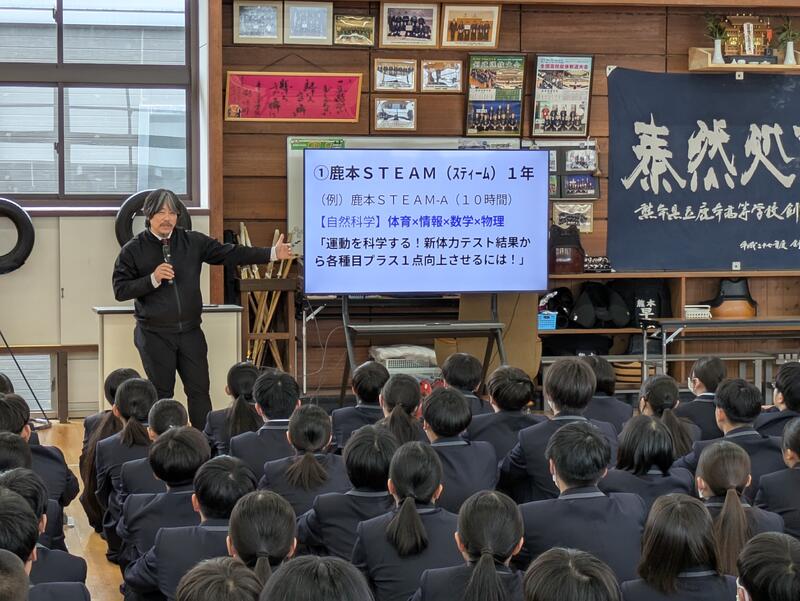

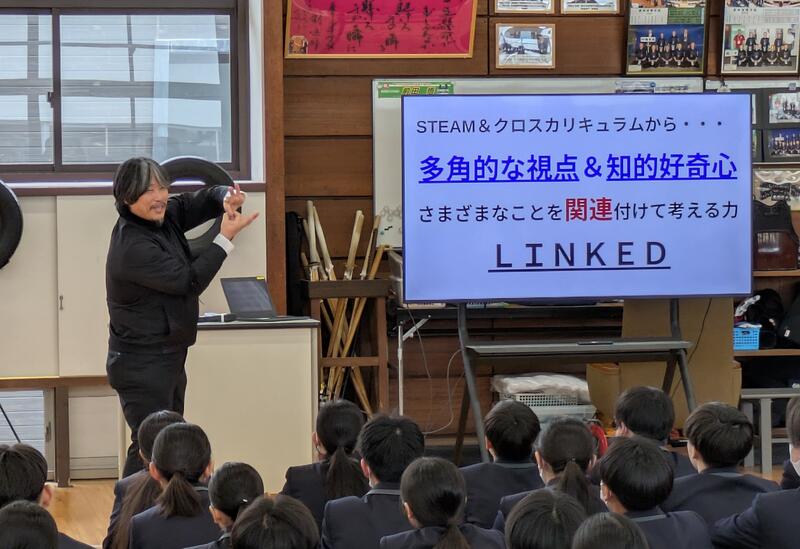

4月10日(木)、新入生へのSSH(スーパーサイエンスハイスクール)説明会が実施されました。

はじめに、SSH主任の川野先生から本校SSHの柱である「鹿本STEAM」「クロスカリキュラム」「YSP(山鹿サイエンスプログラム)」について説明があり、多角的な視点と知的好奇心でさまざまなことを関連付けて考える力(LINKED)の育成を目指してほしいとお話がありました。

その後、昨年度に東京大学研修に参加した2グループによる研修報告が行われ、先端技術研究の様子や研修に参加したことで進路意識がどのように変わったか発表がありました。

最後に、川野先生から、日本の現状を踏まえ、本校SSHの取組の意義と責任についてお話があり、「持続可能な社会の実現を目指すイノベーション人材」になってほしいと激励のお言葉をいただきました。

新入生のみなさん、日本の未来を担うのは君だ!!

令和6年度(2024年度)理数探究Ⅱ(YSPⅡ)研究成果発表会・理数探究Ⅰ(YSPⅠ)研究計画発表会を開催しました

令和7年3月14日(金)に、昨日に引き続き、理数探究Ⅱ(YSPⅡ)研究成果発表会と理数探究Ⅰ(YSPⅠ)研究計画発表会を、今度は鹿本高校1,2年教室および体育館において開催しました。前回も説明した通り、現在鹿本高校では1年生で課題研究の基礎を学びんだ上で研究計画を立て、2年生でその土台の上に実際に研究を進めるという探究活動を行っています。今回の成果発表会では、それぞれが研究発表用のポスターを作成し、8分間の発表を行い、その後質疑応答に答えるという形を1セッションとして、3セッションを行うという形式で行いました。昨日は代表者が壇上でプロジェクターを用いて発表を行いましたが、今回は残りの2年生と1年生の全員が、前半と後半に分かれて、教室で参観者と近い距離にて発表を行いました。また発表者以外は参観者となり、希望する発表を聞きました。

午前中は2年生が発表を行いました。さすがは上級生で、多くの生徒が自分の研究について熱弁を振るっていました。質疑応答も活発で、一年生の中にも先輩に物おじせず質問をする人が何人もおり、盛り上がった発表がいくつも見られました。

午後は1年生の番でした。慣れないながらも一生懸命まとめたポスターの前で、先輩たちに向かって一生懸命研究計画を語り、質問やアドバイスに答えていました。

ある生徒から、様々な発表を聞くことができ、楽しかったと感想をもらいました。昨日の長濱先生の講評にもありましたが、「知るのは楽しい!」です。まだまだレベルアップの余地はあります。学ぶことはあります。向上する可能性を追いかけて、さらに研究を、学びを、探究を深めていきましょう。