生物部ブログ(~平成30年度)

生物部 牡丹を植樹しました!

先日、ボタン(牡丹)が4株届き、玄関前の芝生に3株、生物室前の花壇に1株を植えました。春の暖かさで蕾は直径5cm程に大きく膨らみ、もうすぐ開花しそうです。

第二高校に以前勤務された生物の先生が生物室前にボタンを植えられ、きれいな花をしばらく咲かせていたそうです。しかし、現在、生物室前にはボタンの姿はなく、いつからかその姿は確認されていませんでした。

大きなピンクの蕾をつけたボタン

管理棟玄関前に植えられたボタン

大きな蕾(もうすぐきれいな花が咲きそうです)

ボタンは、ボタン科(Paeoniaceae)ボタン属(Paeonia)の落葉小低木で、学名はPaeonia suffruticosaです。中国西北部が原産で、本来は薬用として利用されていましたが、牡丹の花が「花の王」として愛好されるようになり、観賞用として普及したようです。現在では多くの園芸品種があり、花の大きさや美しさは、まさに「花の王」のようです。薬用として利用されていましたが、薬用成分はペオノールといい、抗炎症、鎮痛などの効能があるようです。また、根の樹皮部分は「牡丹皮(ぼたんぴ)」として、漢方薬の原料にもなっています。

生物室前の花壇に植えたボタン

生物部 アセビの花満開

第二高校バス停の横にアセビの花が満開です。枝先に10cm程度の花序を垂らし、多くの白いつぼ状の花を咲かせています。一見地味ですが、一つ一つの花を観察すると10本のおしべなどを確認することができます。

バス停から見えるアセビ

アセビはツツジ科アセビ属の常緑の低木で、一般に樹高は2~4mほど、日本全国に自生しています。学名は、Pieris japonica subsp.japonicaで、Pierisは「アセビ属」、 japonicaは「日本の」を意味しています。ちなみに、Pierisはギリシャ神話の詩の女神「Pieris」の名前に由来しています。

アセビは漢字で「馬酔木」と書きます。明治36年に長塚節・島木赤彦・斎藤茂吉らによって寄稿、創刊された「馬酔木(あしび)」という短歌雑誌があります。学名Pierisの由来である詩にちなんだものです。

「池水に影さへ見えて 咲きにほう あしびの花を 袖に扱入れな」万葉集にある大伴家持の歌です。その他にも万葉集には「馬酔木(あしび)」が登場する歌があります。どこかでギリシャ神話とつながっているようです。

アセビは、「馬酔木」と表記されるように、有毒植物で枝葉にアセボチンという有毒成分を含んでいます。葉を煎じて殺虫剤に利用されます。そのため草食性の哺乳類は、アセビの摂食を避けます。例えば、奈良公園にはアセビが比較的目立ちますが、これはシカがアセビを食べるのを避けているからだと思われます。

このようにアセビは毒性があり、厄介者という感じですが、課題研究の材料としては面白い一面もあるかもしれません。

生物部 合格発表 シロバナタンポポ

3月13日は高校入試の合格発表でした。9時の発表に多くの受験生が第二高校に訪れていました。

朝は少し肌寒い感じでしたが、日中は日差しがあり、春らしい天気となりました。校庭の片隅にシロバナタンポポを見つけました。

シロバナタンポポの学名は、Taraxacum albidumで、キク科タンポポ属の多年生植物です。関東以西に多く分布していますが、北海道でも確認されています。2月から5月にかけて白い花を咲かせ、この暖かさで一気に開花したようです。普段よく見かけるタンポポは、黄色の花を咲かせるセイヨウタンポポです。これは外来植物であり、シロバナタンポポは日本の在来種なのです。シロバナタンポポの起源は、黄色花のカンサイタンポポと白色花のケイリンシロタンポポの雑種であることが確認されています。シロバナタンポポは、他の在来種と異なり、結実する種子も比較的少なく、染色体が5倍体で単為生殖が可能です。

校舎南側に咲いたシロバナタンポポ(校内に2株確認しました)

生物部 梅・開花

2月に入り、少し暖かい日が続いています。第二高校の南側(東区役所側)の道路沿いには梅が植栽されており、現在満開を迎えています。例年より少し早いようです。

また、生物室前の花壇のチューリップも芽を出しました。2月になったばかりですが、少しずつ春を迎えているようです。

奥に見えるのが新管理棟です。

12日から学年末考査始まります。部活動はしばらくお休みしてテスト勉強に励みます。

生物部 ヨウシュヤマゴボウ出現!

第二高校の新管理棟と新図書館の完成が間近となっています。教室の窓からは真新しい校舎と渡り廊下が見えます。2016年の熊本地震以来、管理棟付近に行く機会はなかったのですが、正門付近を久しぶりに見たら、ショウシュヤマゴボウが濃紫色の実をたくさん付けていました。

ヨウシュヤマゴボウ(学名:Phytolacca americana)は、ヤマゴボウ科ヤマゴボウ属の多年草で、別名アメリカヤマゴボウといいます。この植物の特徴と言えば、何といっても濃紫色の果実でしょう。真夏に白色または薄紅色の花を咲かせ、この時期果実は黒く熟します。潰すと赤紫色の果汁が出てきて、染料として用いられることもあるようです。皮膚や服に付くと色が落ちないので、アメリカではインクベリー(inkberry)とも呼ばれているようです。

このヨウシュヤマゴボウは見た目は濃紫色の果実が美しいのですが、果実や葉、そして根には毒性があります。毒成分としては、フィトラッカトキシンやフィトラッカサポニンがあるようです。サポニンはチョウセンニンジン(オタネニンジン)の薬用成分でもあり、薬と毒は紙一重のようです。

ヨウシュヤマゴボウの小群落

黒く熟した果実

潰すと鮮やかな赤紫色の果汁が出ます!

ところでヨウシュヤマゴボウはどこからやってきたのでしょう。地震前の校内にはその姿を見たことはありませんでした。他にも校庭にはクズも見られるようになりました。

生物部 グリーンカーテン

熊本地方は梅雨明けして、連日35℃の猛暑日が続いています。教室の冷房がフル回転です。生物部では季節ごとに植物を栽培しています。今年は環境のために生物室南側にゴーヤを植栽して、グリーンカーテンを作成中です。この暑さの中でもゴーヤは元気に生育しています。夏の日差しを浴びてグングン成長し、そのうち生物教室への

紫外線をカットしてくれることでしょう。

一般的に「ゴーヤ」と言われるのは、ツルレイシ(学名:Momordica Charantia ver.pavel)の未成熟な果実のことです。ツルレイシ(ゴーヤ)はウリ科の植物で、ゴツゴツした果実の外観と完熟すると仮種皮が甘くなるという形質がレイシ(ライチ)に類似している点が、ツルレイシの名前の由来となっています。熊本では、果肉が苦いため「ニガウリ」とよばれることが多いようです。

ゴーヤは夏の野菜として食されるようになりました。独特な苦みがあるので、好き嫌いが分かれますが、栄養価は豊富です。食用としない種子にはリノレン酸が多く含まれていますが、何といっても果肉に含まれるビタミンCなどの水溶性ビタミンが多いことや、胃の働きに効果的なモモルディシンやチャランチンなどが苦味成分として多量に含まれていることは、夏バテ防止にも最適です。

ゴーヤ1本あたりのビタミンC量はトマト5個分に相当し、レモン1個分以上です。また、ビタミンCは熱に弱いのですが、ゴーヤのビタミンCは熱に強いので、沖縄料理の定番であるゴーヤゴーヤチャンプルなどの炒めものは、夏の料理としてはとてもバランスがとれたものです。

ちなみに5月8日は「ゴーヤの日」です。

ツルレイシ(ゴーヤ)の花

ゴーヤのグリーンカーテン

生物部 Touch me not(鳳仙花)

先日紹介した生物室前のアジサイは色が移って褪せてきました。代わりにホウセンカ(学名:Impatiens balsamina、鳳仙花)の花が咲き始めました。夏の日差しを受けて鮮やかな葉の緑の中に、ホウセンカの赤い花が一際映えています。

ホウセンカは、東南アジア原産のツリフネソウ科ツリフネソウ属の一年生草本です。繁殖力が強く、また日当たりや水はけなどの環境条件が多少悪くても丈夫に生育するので、日本では主に観賞用として栽培されています。

ホウセンカの特徴は何といっても果実です。ホウセンカの果実は、成熟すると果皮の内外の細胞の膨圧の差による弾力が生じ、その結果、果皮が弾けて種子を遠くに飛ばします。成熟した果実は、指で触れるなどの些細な刺激でも簡単に弾けます。属名の Inpatiens はラテン語で「我慢できない」という意味があり、ホウセンカの花言葉である「短気」はここから由来していると言われています。

ホウセンカの英語名は、Balsam や Rose balsam ですが、果実が弾ける様子から Touch me not という英語名もあります。この英語名に由来してか、「短気」の他にもう一つは「触れないで」という花言葉もあります。

植物の起源や名前の由来など、調べてみると面白いものです。

生物部 初夏の花ラベンダー

この時期、北海道は梅雨がないと言われ、初夏の花ラベンダーの季節を迎えます。といっても温暖化の影響なのか、近年北海道でも梅雨らしい天候が窺えます。

ラベンダー畑

ラベンダーと言えば北海道の美瑛・富良野地方が有名です。この地域のラベンダーの品種は4種で、濃紫色の花弁が映える「濃紫早咲」が6月下旬から7月にかけて見ごろを迎えます。花色は白やピンクなど様々ですが、やはりラベンダーと言えば第二高校のスクールカラーと同じ紫です。花言葉も第二高校と関連があるようで「沈黙」です。在校生や卒業生は気付いたと思いますが、早朝学習の「沈黙と集中」が思い浮かんだことでしょう。他にも「期待」や「疑惑」といった花言葉もあるようです。

ラベンダーはシソ科ラヴァンドラ属の植物で、原産は地中海沿岸だと言われています。表面を細い毛で覆われており、芳香性の精油を分泌します。そのため草食動物に食べられにくいのですが、強い芳香でハチなどの昆虫を誘引するようです。人間生活では古くからハーブとして薬や料理に利用されてきました。北海道の美瑛・富良野地方ではラベンダー畑が観光資源となっておるが、現在でも一部の品種からは精油が採取され、香料やアロマセラピーとして利用されています。

ラベンダーの花

生物部 梅雨の予感

生物準備室前に濃い青色のアジサイ(Hydrangea macrophylla)が開花しました。第二高校のアジサイはガクアジサイのようです。アジサイと言えば、梅雨の花のイメージがあります。もうすぐ梅雨入りでしょうか。

アジサイの花色は土壌の性質によって変化することはご存知でしょうか。酸性であれば青色、アルカリ性であれば赤色に変化します。これはアントシアニン系のデルフィニジンという色素によるもので、この色素はスミレの花やブドウの果皮にも含まれています。デルフィニジンはアルミニウムイオンと結合すると青色(補助色素も必要)、結合しなければ赤色を呈します。酸性の土壌ではアルミニウムイオンが溶けやすく、デルフィニジンと結合して青色となります。一方、アルカリ性の土壌ではアルミニウムイオンが溶けにくく、デルフィニジンと結合せずに赤色となるわけです。生物準備室前のガクアジサイは、濃い青色を呈しています。土壌は酸性でアルミニウムイオンが比較的多く含まれていると思われます。

これから梅雨に入り、アジサイの花を多く見ることができると思います。花の色で土壌の性質がわかりますよ。

生物部 クチナシ開花

生物室前のクチナシ(Gardenia jasminoides)が開花しました。昨日までは蕾でしたが、最近の夏を思わせるような日差しで一気に開花しました。クチナシはアカネ科クチナシ属の常緑の低木です。第二高校には、森林総合研究所九州支所からいただいたものを含め10株ほどを栽培しています。先日は、オオスカシバの成虫が現れ、クチナシに産卵をしていました。

クチナシの花は白色で、何といっても強い芳香が特徴です。名前(クチナシ)の由来と言われている果実には、カロテノイド系のクロシンという黄色の色素が含まれてます。黄色植物色素と言えば、料理に出てくるサフランを御存知かと思いますが、クロシンはそのサフランの色素の成分でもあります。クチナシについて少し詳しく紹介しましたが、有用成分の生合成など、生化学的な研究の材料としても面白い植物です。

御存じの通り第二高校生物部は、クチナシの食害の大きな原因でもあるスズメガ科のオオスカシバの生態について研究しています。今年もオオスカシバの研究に取り組む予定です。

生物部 ウメを狙う昆虫

2月に花開いた校庭の梅が実をつけました。今年はいつもより多いような気がします。まだまだ小さい実ですが、これから太陽の光を浴びて成長しそうです。

成長した梅の実

良く見ると梅の実を狙って多くの昆虫が寄ってきています。目立つのはウメエダシャクの幼虫です。クサギカメムシも梅の実を狙っています。梅を糧に生き物は生命をつないでいきます。

ウメエダシャクの幼虫

クサギカメムシ

生物部 クチナシ植え替え

20日は部集合があり、生物部にも新しい新入部員が入りました。と言っても新入部員は2年生で、1年生の新入部員を募集しています。

生物部は新年度の活動を開始しました。まずは花壇の手入れです。これまで鉢植えされていたクチナシ2種4株を花壇に地植えしました。残り12株は今年度も研究に使用するため、鉢植えのままです。鉢植えの株は水不足と肥料不足が否めず、成長が少し遅いようです。

地植えしたクチナシ

季節は移り変わり、夏を思わせるような暑さとなりました。ここ数日は日中の気温が30℃近くなり、生物室前のカメ3種(スッポン・ミシシッピアカミミガメ・イシガメ)の活動が活発になりました。イシガメはこの4月に第二高校にやってきました。

日向ぼっこ中のイシガメ

生物部 ミカンの花開く

今年もミカン(品種不明)の花が開きました。例年数個しか結実せず、実は決して美味しいというものではありません。ところが、2016年は小ぶりでしたが、多くの実を付け、とても甘いミカンが収穫できました。地震の影響だったのでしょうか。

しかし、昨年はいつもと同じで食用には程遠いものでした。今年はどうでしょうか。秋が楽しみです。

ミカンの白い花

濃紫のツツジの花

校庭には、今、ツツジの花が満開です。西門(東町中学校側)から入ると、濃紫のツツジの花が出迎えてくれます。

生物部 花が咲いた 花が咲いた

春休みに入り、毎日20℃を超す陽気です。春というよりも初夏といった感じです。生物室前の花壇にチューリップの花が咲きました。幼い頃、『咲いた~ 咲いた~ チューリップに花が~』と歌った記憶がありませんか。

植え付けの時期が遅かったので心配していましたが、真っ赤な花を咲かせました。

生物部 ジュニア農芸化学会(番外編)

ジュニア農芸化学会に参加したついでに、生物部員3人は名古屋港水族館の見学に行きました。その様子を紹介します。

深海のタカアシガニ(節足動物・甲殻類)

熱帯の海(サンゴ礁の生態系)

生物部 ジュニア農芸化学会

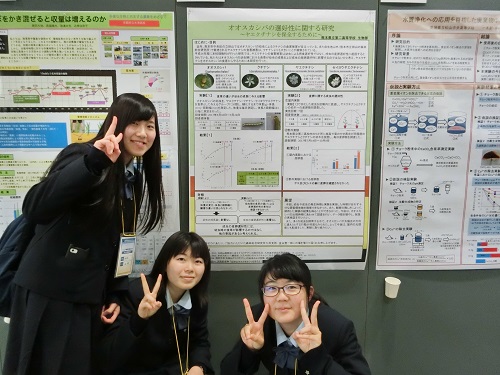

3月17日、愛知県名古屋市の名城大学で開催されたジュニア農芸化学会2018に第二高校生物部が参加してきました。

『オオスカシバ(Cephonodes hylas)の生態学的研究』という研究テーマで、熊本市立田山に自生する立田山ヤエクチナシの保全を目的に、立田山ヤエクチナシに食害を与えるオオスカシバの産卵選好性に関する研究です。オオスカシバの生態に関する研究は、第二高校理数科の先輩方が、2015年と2016年に森林学会においても発表しました。

農芸化学会には全国の高校生を中心に、79校がポスター発表を行います。熊本県からは第二高校と熊本北高校が参加しました。全国の高校生の研究発表はとても刺激になり、研究に対する意欲が高まりました。とてもいい経験になりました。

また、名古屋港水族館の見学など、学会への参加以外の面でも見聞を広めることができました。みそカツ丼やエビフライサンドなど名古屋名物を食したことも思い出です。

会場前で記念撮影

発表の様子

発表終了(ホッと一安心!)

車窓より名古屋城を臨む

エビフライサンド(左)とみそカツ丼(右)

夕食はみそカツ丼

生物部 ムラサキツユクサ

17日は天候に恵まれ、春の陽気となりました。見上げた空も真っ青です。春の陽気に誘われて校庭を歩いていると、濃紫色の花が目に留まりました。ムラサキツユクサです。

地震前は生物準備室前に多く見られたのですが、改修工事により生息場所を奪われ、最近は姿が見えなくなっていました。気孔の観察や細胞質流動の観察に最適の材料です。

青空が広がっていました。

ムラサキツユクサ

生物部の2年生は、オオスカシバの研究発表のため、現在愛知県名古屋市で開催されていジュニア農芸学会に参加しています。17日が発表本番です。

昨日は、生物部の研修を兼ねて名古屋港水族館の見学に行ってきました。その様子は後日報告します。

生物部 春が来た!

先日紹介した校庭のウメが満開になりました。第二高校のウメは白梅ですが、数本の紅梅があり、いいアクセントとなっています。

教室棟と特別棟の間のサザンカは、少し前まで冬の時期に彩を添えていましたが、現在落花盛んです。

先日、校内のサザンカの花粉を採取して、花粉管の伸長を観察しました。予想以上に伸長しなかったのですが、1時間もするとちゃんと花粉管が観察できました。今度生物の教材で使用する予定です。その様子は後日報告します。

生物部 春の訪れ

学年末考査が終わり、3学期もわずかとなりました。先日、体育館の改修工事も終わり、今年は学校で3年生を送り出せます。卒業式もすぐそこです。

校内を散策すると春の訪れを感じます。これから見頃を迎えるのは、校庭の南側のウメです。三分咲きといったところでしょうか。来週は気温もグッと上がり、春の陽気となるらしいので、一気に満開を迎えることでしょう。

開花を始めた校庭のウメ

第二高校ではこの時期メジロの姿を見かけます。教室棟北側の通路には、サザンカが植えられており、いま見頃を迎えています。そのサザンカに10数羽のメジロが飛び交っています。今年は特にメジロが多いようです。

サザンカに止まるメジロ

生物部 生徒理科研究発表会前

生徒理科研究発表会2日前。連日下校時間ギリギリの19:30まで発表用のスライドや原稿の準備に追われています。

今回の研究テーマは、クチナシ類に食害を及ぼすオオスカシバ(スズメガ科)の選好性についての研究です。相手が生き物なので、調査研究にはかなり苦労しました。また、予想した結果が得られず、研究を進める上で何度も壁にぶつかりました。それでも何とか発表にこぎつけられたのは、指導をしていただいた方や仲間の存在です。本当に感謝しています。

19:30下校時間です!

オオスカシバの成虫

オオスカシバの幼虫

冬の到来でしょうか、朝晩は冷え込むようになりました。今朝は吐く息も白くなりました。二高生のほとんどが冬服です。