泉分校生の生活

キャンプ実習②

キャンプ実習②

7月26日からのキャンプ実習に行きました

1日目の午後は、まず震災遺構の「旧東海大学阿蘇キャンパス」を訪れました

小学生の時に熊本地震を経験した分校生も多いです

その熊本地震のことについて、現地で・より深く・詳細に学びました

コンクリートを割り、大地を引き裂いた地震の巨大なエネルギーに、改めて驚きました

また、耐震補強の有無で被害の大きさに差があり、備えの重要性を感じました

続いて、立野ダムの見学をしました

完成したダムを見ることはあっても、建設途中のダムを見ることは、そう多くはありません

何にせよ、とにかく大きい!大きさに圧倒されそうでした

貴重な体験をし、ダムの役割などを学び、有意義な時間になったかと思います

なお、ONE PIECE熊本復興支援プロジェクトでたてられた、「ロビン像」で記念にパチリ

キャンプ実習①

キャンプ実習①

7月26日から、2泊3日で全校生徒によるキャンプ実習をしました

今回は、南郷谷(高森町・南阿蘇村)でのキャンプです

1日目は、まず「あそ望の郷くぎの」を訪れました

以前「分校生活」でお知らせしましたが、「あそ望の郷くぎの」には、泉分校の卒業生 山内 健正 さん(14期生・2013年度卒業)が勤務されています

山内さんには、分校生時代のことや、現在取り組まれている町おこしのことなどをお話しいただきました

卒業生から直にお話を伺い、勉強になったようです。いきいきと頑張っている先輩の姿はカッコいいですね

続いて、昼食をとり、次の目的地に向かいます

泉分校の周辺や五家荘も良い環境ですが、南阿蘇の環境は、また違った良さがあります

阿蘇五岳や外輪山の山並みが素晴らしいですね

茶托をつくる。

茶托をつくる。

2年生グリーンコースの「ウッドクラフト」の授業では、今年も「茶托」制作の実習を行っています

図面を引いたあとは、少しずつ小さくなるパーツを組合せていきます

使いやすさや美しさなどを求めると、より細かいところへの修正を追求する分校生もいます

じっくりと見つめて、職員から助言を受け、より良くする努力をしていました

様々な実習を通して、前向きな努力を形にしていきましょう

なお作品は、11月のグリーンフェスタ(文化祭)で展示する予定です

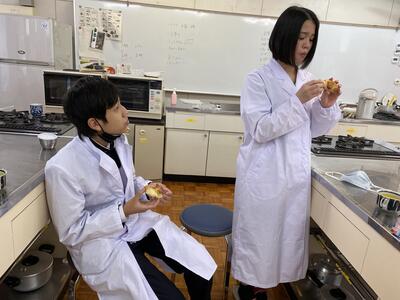

焼きたてパン

焼きたてパン

少し前のことですが、2年生ライフコースの「フードデザイン」の授業で、パンを焼きました

まずは生地をこねます

この「こね」が、パン作りの成否を左右する重要局面です。みんな頑張っています

その後、発酵や成型などを経て、いよいよオーブンに入れました

そして取り出すと・・・・、

きれいに焼けています。思わずニッコリ

食べてもおいしかったようです

今後も様々な調理をして、スキルアップしていきましょう

大自然の中での子育て

大自然の中での子育て

泉分校の廊下で、「チチ、チチチチ・・・・」という鳥の声が聞えました。すっかり泉分校の住民になっているキセキレイの鳴き声です

どこにいるか周囲を探してみると、図書室から見える体育館の屋根の下にいました

しかし、よく見ると、お腹が黄色くありません。どうやら雛鳥のようです

しばらくすると、親鳥がエサを持ってきました。雛鳥が黄色い口を大きく開けていますね

その後、何度か親鳥がエサを運んできました

自然豊かな泉分校にはエサはたくさんあることでしょう

雛鳥は、必死に親鳥にエサをもらおうとしています。「チチッ、チチチ」の鳴き声も元気いっぱいです

しかし突然、親鳥がキョロキョロし始めました

すると遠くから数羽のカラスの鳴き声が聞こえてきました

それまでエサに夢中だった雛鳥も、鳴かずにじっとして動きません

大きな身体のカラスに襲われたら、力の差は歴然です。雛鳥が見つからなければ良いのですが

ところが、雛鳥は「警戒態勢」に疲れたのか、羽を広げたり背伸びをしたりし始めました

やがてカラスは去って行き、再び親鳥が戻ってきました

雛鳥はエサを欲しそうにアピールしていますが、まずは危険がないか周囲を確認しているようです

大丈夫と思ったのか、親鳥はクモのようなものを捕まえてきました

親鳥は、雛鳥が口から落としても拾ってあげて食べさせていました

キセキレイに感情があるのかは分かりませんが、親子の愛に心が温まる思いでした

親鳥もかつてはこうやって成長し、雛鳥もやがて同じことをするようになるのでしょうね

素晴らしい命の営みでした

体験入学のウラ話

体験入学のウラ話

7月31日の体験入学では、お茶クッキーづくりを体験した中学生もいました。お味はいかがだったでしょうか?

実はあのクッキーは、事前に2年生が焼き方などの作り方はもちろん、茶葉を混ぜる量などを試作していました

「せっかく体験してもらうのならば、少しでもおいしいものを作ろう」と頑張っていました

また、見た目をかわいくする工夫も行ってみました

よーく見ると、型がある★・♥・✿以外に「正義の味方」もいますね

上手に出来たことが、表情から伝わりますね

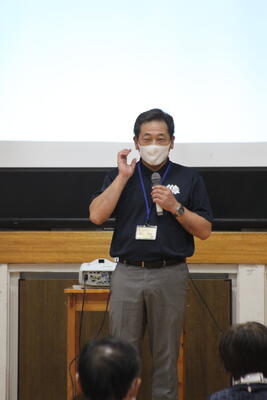

にぎわう泉分校体験入学

にぎわう泉分校体験入学

7月31日に、体験入学を実施しました

今年は例年以上に、多くの方にお越し頂き、集合完了時刻になっても受付が終わらなかったほどで、写真の後にさらに多くの方が入場されました

体育館では、橋口校長の挨拶の後、泉分校の様子を説明しました

全体説明の後は、泉分校後援会主催の相談会(座談会)が開かれ、中学生の保護者に参加いただきました

そして中学生は、クラフト、アウトドアクッキング、カヌー、マウンテンバイクの体験をしました

参加した中学生は、初めて来た場所で、初めて会う中学生同士で、慣れない体験をしたので、緊張した様子も見られました

しかし、だんだん気持ちもほぐれ、ニコニコ笑顔が増えていきました

また、マウンテンバイク体験が、強風の影響でグラウンド中心になってしまいました

本来予定していた、実習林の杉林の中をマウンテンバイクで駆け抜けるマウンテンバイク体験の雰囲気は、「ガンバレガール・マケルナボーイ」をご覧ください

わずかな時間ではありますが、恵まれた環境の泉分校で学ぶことの素晴らしさ・意義深さを感じて頂けたかと思います。

ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

今後、ご不明な点がありましたら、泉分校にお問い合わせください(☎ 0965-67-2012 )

また、この日にご参加いただけなかった方でも、個別の学校案内も承っています。お気軽にご相談ください。

MTB部と黒田先生との練習会【立岡自然公園にて】

7月17日(日)立岡自然公園にて黒田牧人先生との練習会をおこないました。

今回は、足をつかずに自転車のバランスをとる練習、障害物を乗り越える練習、後輪を浮かせる練習、斜面走行の練習、コース練習などあらゆる路面を想定した練習など技術面強化をはかりました。

ありがとう、マイケル。楽しかったよ

ありがとう、マイケル。楽しかったよ

7月20日の終業式の日、ALTのMichael Cass先生の退任式を行いました

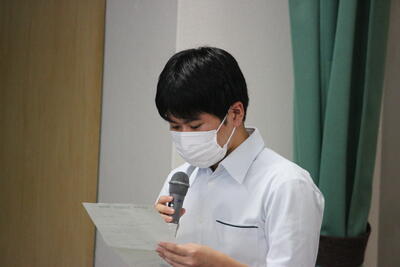

まず、橋口校長が紹介をし、マイケル先生からお別れの挨拶をいただきました

丁寧で一生懸命な日本語での、気持ちがしっかりこもった挨拶でした

特に、マイケル先生と一緒に学んだ3年生にとっては、サッカー好きの共通点もあり、仲良くなるのに時間はかかりませんでした

それだけ楽しい思い出がたくさんある分、寂しさも増しますね

今度マイケル先生に会った時に「成長している....。」と思ってもらえるぐらい、今後も英語の学習を頑張りましょう

マイケル先生、今までありがとうございました

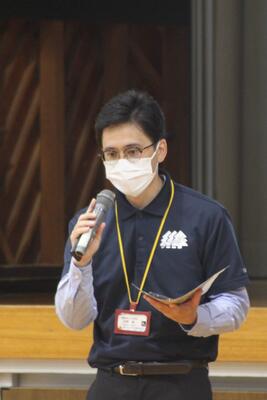

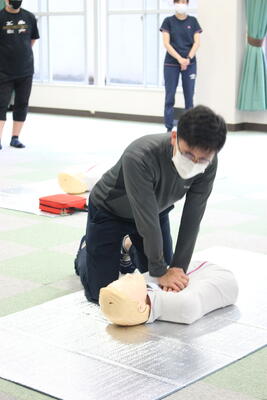

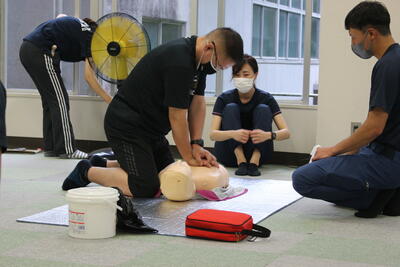

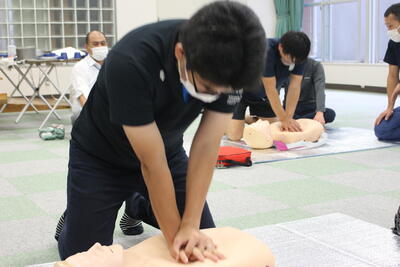

職員も学ぶ!救命救急講習

職員も学ぶ!救命救急講習

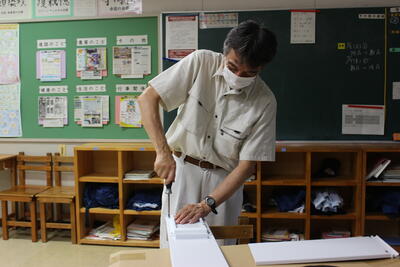

7月19日に、職員が救命救急講習を受講しました

鏡消防署泉分署から4名をお招きし、主に胸骨圧迫やAED操作について学びました

学んだのは分校生ではなく、いつもは教えている側の、職員です

一度もやったことがない職員はほとんどいないのですが、大切なことですので何度も確認して、緊急時には確実にできるようにしておきたいです。

代表の2名がまず行い、その後、グループに分かれて他の職員も実際に行いました

どの職員も真剣です

消防署員の方の分かりやすい説明で、どの職員もよく理解することができました

全てを自分1人だけでしようとすると、なかなか大変でした

それ故、泉分校の実習や授業と同じで、1人1人が自分の役割を果たすと同時に、他の人との協力が大切だと感じました

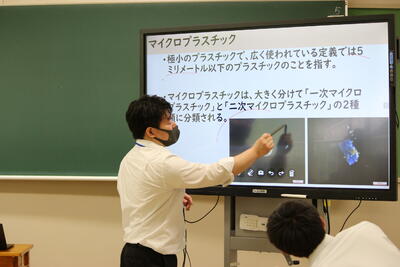

環境について学ぶのは、専門科目だけじゃないぞ

環境について学ぶのは、専門科目だけじゃないぞ

泉分校の授業、特に専門科目の授業では、環境について学ぶことも多いです

しかし普通科目でも、ちゃんと環境について学んでいます

家庭総合や保健、地理や現代社会などがそうですが、今回は理科の「生物基礎」や「科学と人間生活」の授業の様子をお知らせします

マイクロプラスチックや地球温暖化のことを学んでいましたが、写真やモニターを使って、大変分かりやすそうな授業でした

自分たちで学び・学び合うスタイルだったので、メキメキと力がつきそうですね

ぜひ、普通科目で学んだことを専門科目で活かし、逆に、専門科目の授業で学んだことを普通科目でも活かしていってくださいね

組木パズルをつくる

組木パズルをつくる

2年生のグリーンコースでは、恒例の「犬の組木」の作成をしました

最初は電動糸鋸(でんどういとのこ)の使い方を学ぶところから始まりました

使い方が分かったら、いよいよ、自分でやっていきます

緊張しながら、慎重に実習を進めていきます

裁断ができたら、ヤスリで角を落としたり表面を磨いたりして、使いやすくしていきます

そして、ニスを塗り重ねたり、模様を描いたりしていきます

出来上がった作品は・・・・、

11月のグリーンフェスタ(文化祭)で展示します

どんな作品になっているのか、楽しみですね

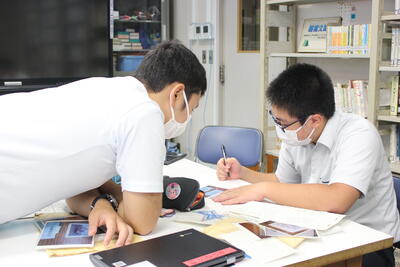

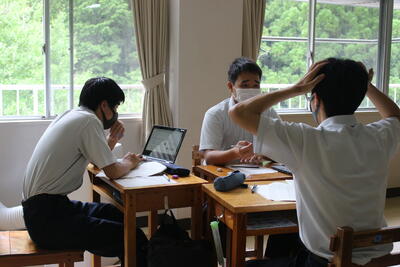

夏休みもがんばる!

夏休みもがんばる!

終業式も終わり、昨日から夏休みが始まっています

しかし、3年生を中心に、勉強をしに登校してくる分校生がいます

各自の目的や目標は違えど、一生懸命なこと、高い志を持っていることは同じです

心にある自分の目標が実現できるように頑張りましょう

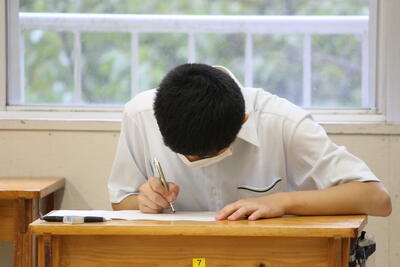

今こそ、数学の力を見せつけようぞ

今こそ、数学の力を見せつけようぞ

7月19日は、クラスマッチを行いましたが、その日の朝は全校生徒で「数学計算テスト」をしました

このテストは、言わば計算大会なのですが、全学年で同じ問題が出題されています

「それでは、1年生が不利では?」とお感じになるでしょうが、大丈夫です

1年生でも3年生でも、もちろん2年生でも解ける出題です。学習進度によらず、同じ土俵で戦えますね

結果はどうだったのでしょうか

これを機に、自身の数学力を見つめ直すことができそうですね

1学期は今日で終わりです。

1学期は今日で終わりです。

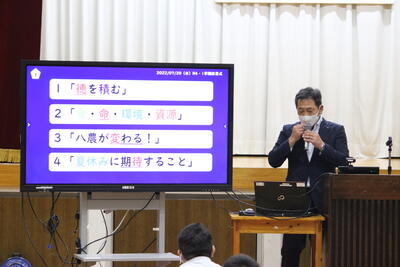

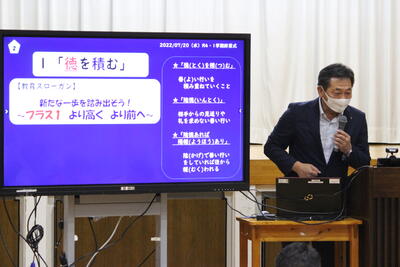

7月20日、1学期の終業式と表彰式を行いました

終業式前には、表彰式です

昨日の「クラスマッチ」の表彰と、「心のきずなを深める標語」の最優秀賞の表彰です

続いて終業式を行いました

校長訓話では、橋口校長がモニターと配付資料を使ってポイントを押さえながら、次の4点について話しをしました

-

徳を積む

-

食・命・環境・資源

-

八農が変わる(八農本校のこと)

-

夏休みに期待すること

分校生も職員も、自分のことに置き換えて真剣に聞いていました

分校生のご家庭では、ぜひ話題にしてみてください

その後、校歌を流して式は終了し、諸連絡がありました

これで、1学期を終えることが出来ました

明日からは夏休みになりますが、来週にはキャンプ実習や体験入学、8月には2年生の地域林業実践体験研修なども控えています

元気で充実した2学期がスタートできるように、心と体を整えて、有意義に過ごしてくださいね

クラスマッチ

クラスマッチ

7月19日、夏のクラスマッチを行いました

大雨で例年のような暑さはありませんでしたが、暑さ対策と新型コロナウイルス感染拡大防止も兼ねて、巨大な扇風機を何台も動かしました

今回のクラスマッチは、バレーボールをしました

体育の授業で各学年とも取り組んできたこともあり、良いプレーやチームワークを発揮した場面、ガッツプレー溢れるプレーもたくさんありました

とくに3年生は、もともとの運動能力の高さもあり、強烈スパイクや変化球サーブ、フェイントなど様々な技術を駆使していました

驚いた1年生もいたかも知れませんが、2年後の目標が見えたのではないでしょうか

結果は3年生の2チームが優勝と準優勝を果たしました

また、1年生が3位に入るなど健闘しました

雨の合間のムクゲ

雨の合間のムクゲ

泉分校横の県道沿い、通称「V字坂」に、ムクゲがたくさん咲いています

雨の合間に見に行くと、今咲いているものも、これから2~3日後に咲きそうな「つぼみ」のものも、たくさんありました

昨年の分校生活でもお知らせしたように、ムクゲとハイビスカスは同じ芙蓉属です

何だか、昨年よりハイビスカスっぽさが増している気がします

グラウンドには、すっかり泉分校の「住民」になっているキセキレイがいました

雨で濡れた身体を震わせて、水滴を飛ばしていました

今夜から雨が強く降る予報が出ています 皆様どうかお気を付けください。

皆様どうかお気を付けください。

性教育講演会

性教育講演会

7月7日に、性教育講演会を実施しました

今回のテーマである性暴力について考えました

現在の実態や気をつけるべきことなどを、講義を聴きながら考えました

全体での講演が終わると、ホームルームで感想書きとまとめをしました

1人1人がよく考えていたようで、真剣に書いていました

一生涯にわたって考える、大切な学びになったようですね

はるか遠くの人に「自分」のこと伝えよう

はるか遠くの人に「自分」のこと伝えよう

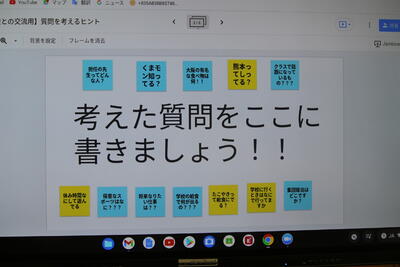

1年生が「みどりの時間」(総合的な探究の時間)に、

大阪市立敷津小学校 5年生の皆さんと遠隔交流しました

当初は、田植え体験について語る予定でしたが、先日の台風

で田植えは中止に・・・

25期生の1年生8人は何を伝えるか話し合い、泉分校の紹介をもっと丁寧にすることに決めました

事前の準備では、緊張や不安も混じりながらも、一人ひとりが一生懸命に説明資料の作成

伝える言葉を選んで、何度も繰り返し練習を行っていました

さて、いよいよ本番。敷津小学校の皆さんの元気いっぱいの様子に、泉分校の1年生はニコニコ

一生懸命準備したスライドにも、小学生から拍手が

交流する時間には「ユニバ!!」「たこやき!!」といった楽しげな声がどこからか聞こえてきました

それから、自作のお面

を自慢げに見せてくれる小学生たち

とても素敵な経験になりました

1学期「みどりの時間」で「自分を語る」ことに取り組んできた1年生たち。

自然体で素直な気持ちを伝える小学生に、楽しく温かい気持ちになりました

是非、第2回をやりたいですね

敷津小5年生の皆さん、ありがとうございました