高等部より

全国盲学校生点字競技大会(令和4年度 第45回)

10月25日(火)に「令和4年度 第45回全国盲学校生点字競技大会」が実施されました。本大会は、2年毎の開催となっており、今年度は全国の視覚支援特別支援学校の68校が参加し、各会場において実施されました。

競技は、五十音を正しい順序で繰り返し書く、五十音書き、与えられた文章をそのまま写し取る、転写、そして、読み上げられる文章を書き取る、聴写をそれぞれ2分間で行うという内容でした。

児童生徒は時間いっぱい集中して取り組み、点字を打つ「コツコツ」という音と生徒の熱気が会場全体に広がりました。

終了後は、「練習以上によくできました。」など感想を発表し、それぞれに達成感を感じることができた様子でした。

体育祭に向けて!

体育祭まであと2週間となりました。日々、体育祭へ向けて練習や準備に取り組んでいます。今日はLHRの時間に、グラウンドの除草作業を行いました。最初は指示された場所で作業をしていましたが、次第に自分からまだ終わってない場所を見つけて行動する姿が見られました。暑い中の作業でしたが、終わった時にはみんな笑顔に!!体育祭を成功させるための大切な時間になりました。

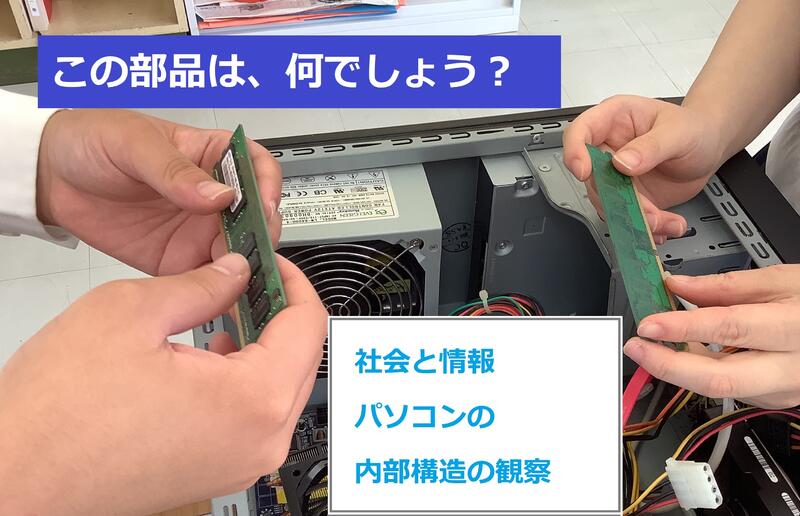

とある日の「社会と情報」の授業~パソコン分解してみた!?~

とある日の「社会と情報」の授業~パソコン分解してみた!?~

普段使っているパソコン内部の構造はどのようになっているでしょうか。

図や文章による説明だけではよくわかりませんし、イメージすることも難しいです・・・。

と、いうことで!

デスクトップ型パソコンを分解し、教科書で学習した部品を一つ一つ手にとって観察しました。

「CPU」「主記憶装置(メモリ)」「補助記憶装置」「基板(マザーボード)」「電源装置」「ファン」「インターフェイス」・・・・

それぞれ特徴的な形をしていましたね。

実物に触れることで多くの気付きがあることを再確認できました。

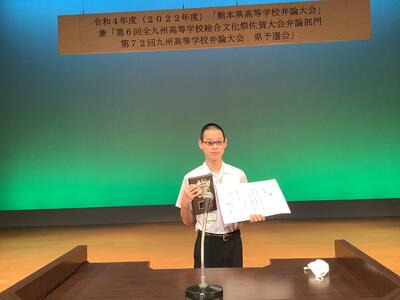

優良賞受賞!!熊本県高等学校弁論大会」

10月11日(火)に八代市鏡文化センターにて、令和4年度「熊本県高等学校弁論大会」が開催されました。

本校からは高等部普通科2年佐々木さんが参加し、見事「優良賞」を受賞しました。

原稿を推敲し、放課後に練習を重ね、今回の受賞となりました。

当日は、これまでの練習の成果を出し切り、最高の発表となりました。

演題は「情報機器から広がる世界」。

情報機器スキルの獲得までの経過やいろいろなことを教えて下さった専攻科の先生方への感謝等を発表しました。

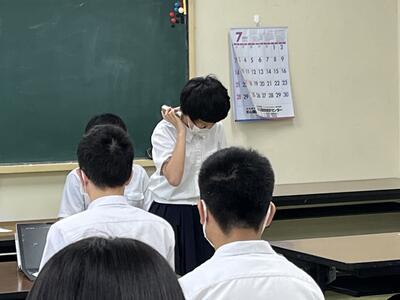

写真1:10月7日体育館にて練習を兼ねた事前発表を聞く生徒、先生方の写真。

写真2:写真1と同様。ステージ前で発表する佐々木さんの写真。

写真3:大会当日、ステージの壇上で賞状と記念の盾を持つ佐々木さんの写真。

ある日の生物授業

「その1 ヒガンバナ」

お彼岸は過ぎましたが、本校には、今至る所に点々と「ヒガンバナ」が咲いています。緑の雑草に一際目立っている赤い花は通常晴眼者にとっては目に止まりますが、視覚障がいのある生徒たちにとっては気づかずに通り過ぎてしまっていることも少なくありません。また、名前は知っていても花の形や、花が咲く頃には葉がないことについては知らない人もいます。

今日はそんな今の時期にしか見られない「ヒガンバナ」の観察です。

触れて、近づいて・・・

「茎が長いな〜」

「土の近くの茎は太くなっている」

「花弁よりおしべが長い」

生徒たちの新たな発見、つぶやきが続々。

「あっ!葉っぱがない!」

一番気づいてほしかったところに全員が気づいてくれました。

そこからはクラスの反応により次々と質問。

「葉がないのに、どうして花を咲かせることができたの?」「花を咲かせるエネルギーはどこから得たの?」「どこに栄養分は蓄えているの?」「蓄える栄養分はいつ、どうやって作ったの?」「本当に葉はないの?」「この時期に花を咲かせるのはなぜ?」「土の中はどうなってる?」等。

「なぜ?」「どうして?」に想像力とこれまでの知識・経験を駆使して答える姿はいいものです。

このように「なぜ?」「どうして?」について考える力をつけると同時に、身近にある「なぜ?」「どうして?」に気付き、疑問に思う力もつけてほしいと思います。

間接的にしか教科書にはでてきませんが、季節ならではの学習も大切にしていきたいです。

※注意※

ヒガンバナには毒性があります。絶対に口にいれないようにしましょう。手で触れるくらいは何も問題はありませんが、観察後は手を洗いましょう。

(2枚の写真説明:生徒がヒガンバナの前にしゃがんで花弁や茎を触れて観察している写真)

「その2 ねこじゃらしの毛虫」

夏から秋にかけて見られる長い穂の形が独特なエノコログサ(ねこじゃらし)も一緒に観察しました。

というより、ちょっと遊んで見ました!

穂の部分を取り、穂の先が下にくるようにして軽く握って、「にぎにぎ」とテンポよく動かすと、手の中にあった穂が上に動いて出てきます。毛向きによって動く方向が異なります。

昔ながらの遊びで私の幼い頃はよく遊んでしましたが、初めて知る生徒ばかりでした。

(写真の説明:ねこじゃらしの穂を握って動かしている写真。動きに驚いていました。)

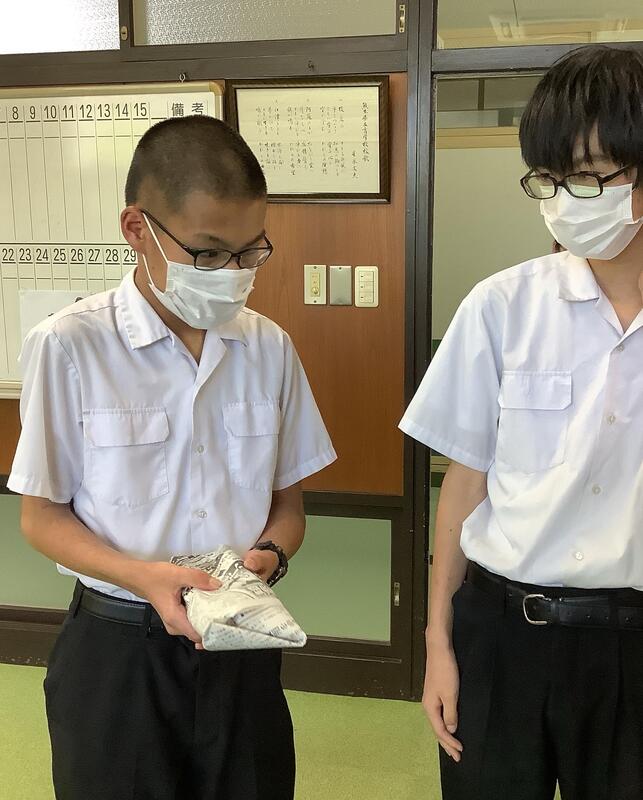

家庭科

家庭科で短パンを作成しました。手芸店で布を選び購入し、型紙から裁断しミシンを使って制作しました。難しい工程もありましたが、最後まで自分達で完成させることができました。できた短パンは、校長先生にも見ていただきました!

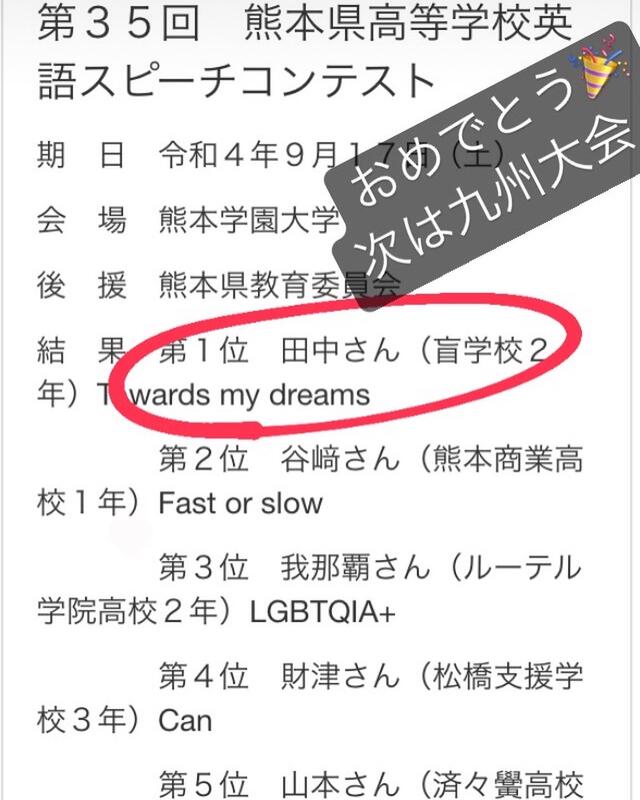

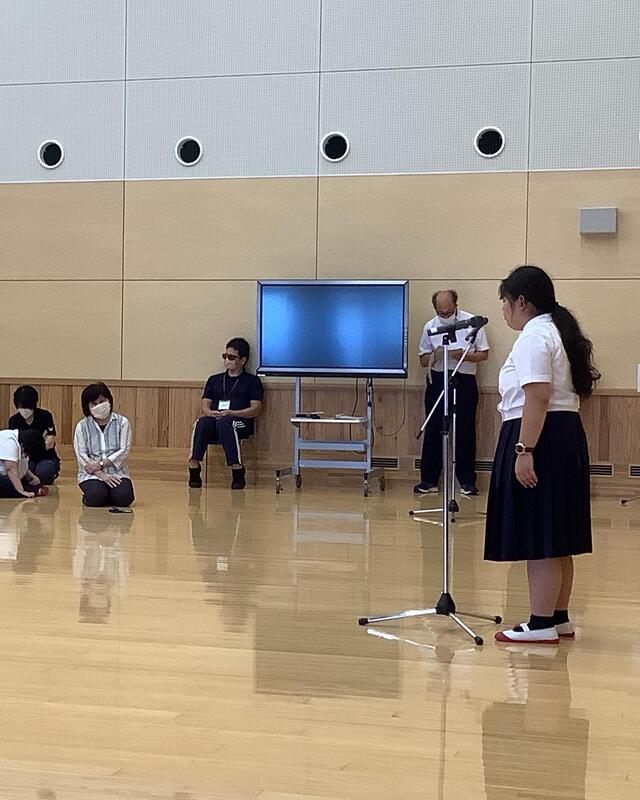

田中さん見事1位!熊本県高等学校英語スピーチコンテスト

9月17日に開催された、第35回熊本県高等学校英語スピーチコンテストで、高等部2年田中さんが、見事1位となりました。

「Towards my dreams」

将来の夢を、表現豊かにスピーチしました。

夏休みも練習を重ね、大会前日には、小中高等部みんなの前で英語スピーチを披露。大きな拍手で応援を受けました。

1位と2位が九州大会に出場します。とても嬉しい結果です。

大会にエントリーしなければ得ることの出来なかった経験と感動。私たちも感動をもらいました。

次は、九州大会!

頑張ろう!

高等部 1学期末 普通科集会

1学期最後の普通科集会。

今年度は、大阪への修学旅行、弁論大会、九盲体、インターンシップ・・・1学期からたくさんの行事がありました。

一人ずつの前に出て振り返り発表。

「弁論大会に向けてICレコーダーを何度も聞いて頑張って覚えた」

「インターンシップの作業に集中して取り組めた」

「整理整頓ができるようになった」

「予習・復習をがんばりたい」

「一生懸命やりきることで結果がついてきた」

「2学期もあいさつ、返事を率先してしたい」等々。

堂々と発表する姿。

「修学旅行に行かせていただきありがとうございました」

「九盲体の応援ありがとうございました」

生徒から出た感謝の言葉。

4月からの成長を感じました。

残念ながらこの日は1名欠席でしたが元気な様子も確認でき、13名それぞれの素敵な思い出、貴重な経験、個々の成長をみんなで共有し合えた集会でした。

また、2学期に笑顔で会いましょう!

講話 東京パラ柔道男子60kg出場 平井教諭

本校理療科 平井孝明教諭の講話。

心に響くキーワードがいくつもありました。

多くの方に聞いていただきたいと感じました。

【教諭 平井孝明】

自分の生まれつきの病気。

肌の色が白い、弱視、周りと見た目が違う。

中学の時、自分が嫌いだった。

目立たないで過ごせたらいいなと思っていた。

自信がなくなって、「はい」「いいえ」の受け答え。

どうせやっても無理かな、できないかなとネガティブ。

柔道に出会い、高校から本格的に始めた。

やってるうちに楽しくて、アピールできる居場所となった。

周りよりたくさん練習して、自分を認識してもらおう。

たくさん練習して、強くなって自分を認識してもらおう。

腕立を他の人が100回やるなら、103回やろう。

走るのも人より多く。

努力を認められたい。

パラリンピックに出ようと目標を立てた時、自分が好きになってきた。

続けることの大切さ。

パラリンピックロンドン大会に出たのは30歳の時。

16歳の時に目標をたて、14年。

卒業、受験の失敗、筑波入学、就職、教員採用いろんな事が人生の中であった。

その間も柔道を続けた。

だからパラリンピックに出れた。

東京パラ。

コロナで練習する場所がなくなった。

高校、大学への出稽古、トレーニングジム、当たり前の生活ができなくなった。

世間は、オリパラへの批判。

こんな大変な時に、自分が柔道を続けていていいのだろうかとの思い。

膝の靭帯断裂も経験。

怪我をして、練習したことや技が出来なくなる。

でも、できることを毎日していた。

投げ出さないで良かったと思えた。

周りの人を大切にすること。

1人では勝つための柔道はできない。

出稽古ができなかった時は、学校の柔道場で。

練習相手が必要。

怪我を手当てしながら、一緒に考えたりアドバイスしてくれた方々がいた。

1人では夢は実現できない。

周りの人たちは大切な存在。

今を大切にする事。

怪我で思うようにできない時、できない事ややれない事を考えがち。

できることを考えると、意外とできることがあると思えた。

不自由に感じていなかった時のことを振り返ると、

充分に環境を生かしきれてなかったと気づく。

コロナのことで大会にでることを諦めた時期も。

オリパラ中止しろとのコメントを聞くと、

パリを目指したがいいのかと。

靱帯を切ってパラリンピックで勝てるわけがないと投げやりになった事も。

でも気持ちを切り替え、できることをやり続けた。

投げ出さないで続けてよかった。

頑張っても頑張っても勝てない、怪我をしてしまうこともある。

うまくいかないこと、報われない事も。

結果が出なくても、今を大切に過ごす事が大事と振り返って思う。

16歳の時に、パラでメダルを取る、周りの目を変えるという目標をたてたが、

40歳の今、メダルを取るという目標は、達成できない。

「おとなしい」「恥ずかしがり屋」と思われていた、周りの人の目を変えるということは達成できたのでは。

今できることを一生懸命、精一杯やる。

続けると、きっと、理想の自分、なりたい自分に近づけると思う。

無駄な頑張りはない。

まだ柔道を続ける。

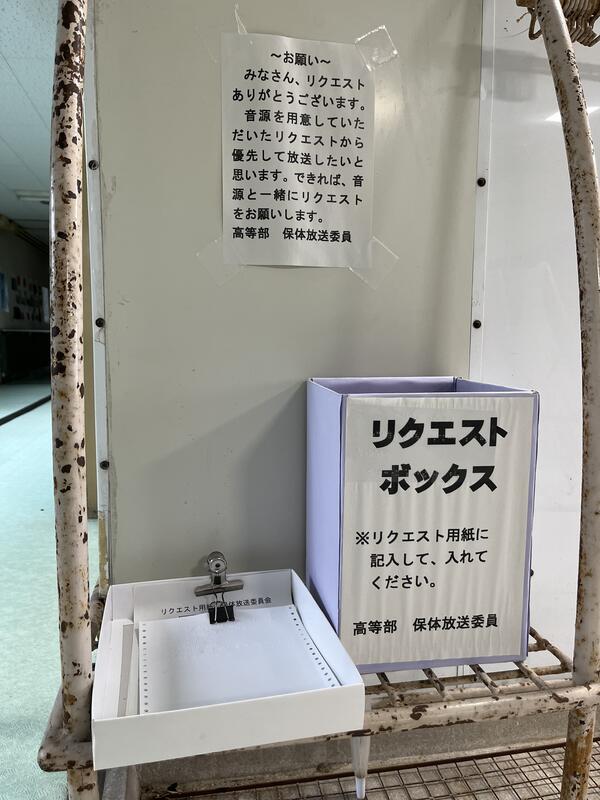

「黙食にうるおいを」

最近、高等部の保体放送委員会が日替わりで給食時間に音楽を流してくれています。選曲は、リクエストボックスに集められた曲の中から委員が選びます。委員の中には操作方法を覚え、アナウンスから曲の再生まで一人でできる生徒も見られてきました。コロナ禍で友だちとの会話が楽しめない給食時間に元気をお届けしています♪

高等部学級園からの嬉しいお届け物

高等部の学級園で育てた採れたてきゅうりを、校長室に届けてくれました。

棘も花の跡もまだ付いてるフレッシュ立派なきゅうりです。

嬉しいお届け物でした。ありがとうございます。

理療科 スポーツケア研修

6月22日 橋口鍼灸院の橋口賢一先生をお招きして、理療科生徒対象のスポーツケア研修が行われました。テーピングの仕方などを学びました

高等部修学旅行情報18(最終回)

帰ってきました!お出迎え。

解散式では、3年生が代表で挨拶。

行き先それぞれの思い出、友だちとの絆が深まった事、保護者、旅のよろこび社宮川さん、先生方への感謝気持ちを述べてくれました。充実した修学旅行となりました。

コロナ禍のために、延期延期で3年目にしてようやく実施ができた県外、大阪への修学旅行。

体験、経験に優るものはありません。

思い切って実施に踏み切って、本当によかったと感じます。

多くの方のご協力に心からお礼申し上げます。

高等部修学旅行情報17

熊本駅に到着しました。

みんな大きなお土産袋さげてますね。

くまモンもお出迎え。

学校まであと一息です。

高等部修学旅行情報16

楽しい修学旅行も終盤。

新大阪駅に向かい、新幹線に乗車。

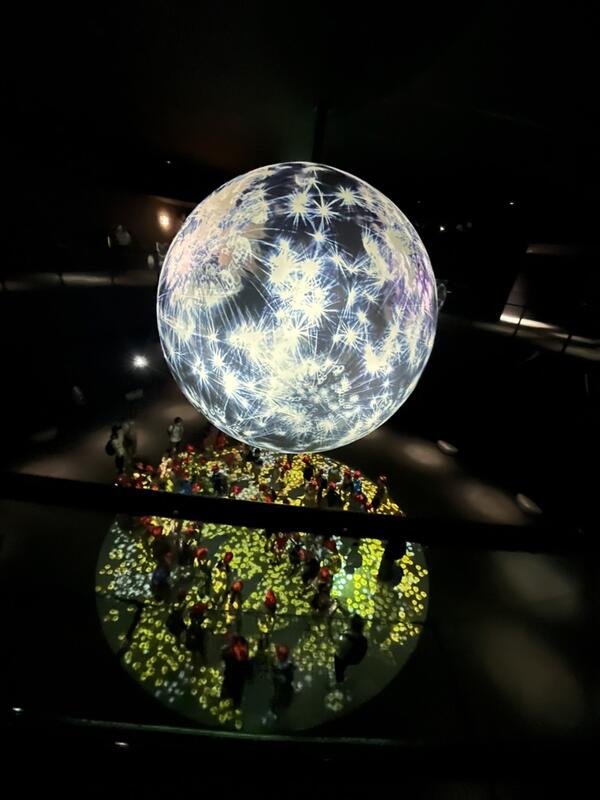

高等部修学旅行情報15

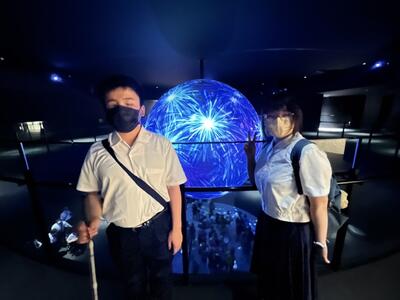

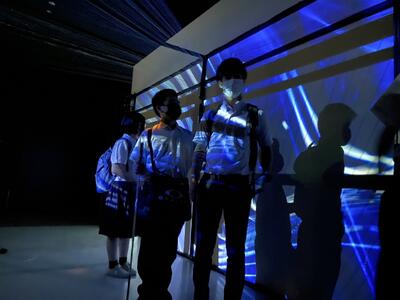

ワンダーモーメンツコーナー

なんとも神秘的

高等部修学旅行情報14

高等部修学旅行情報13

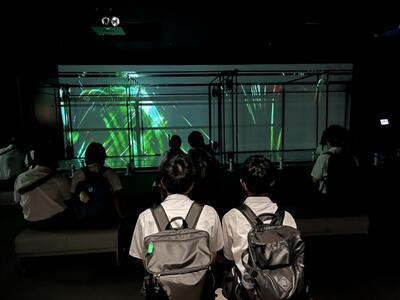

ニフレル

太陽の塔が見えますね。

響きに触れるコーナー

高等部修学旅行情報12

皆、元気に朝食を済ませ、ホテルを出発しました。

バスの中ではガイドさんからマイクを借りて、

今日の1日の日程を、りなさんがアナウンスしてくれました。

皆、楽しそうです。

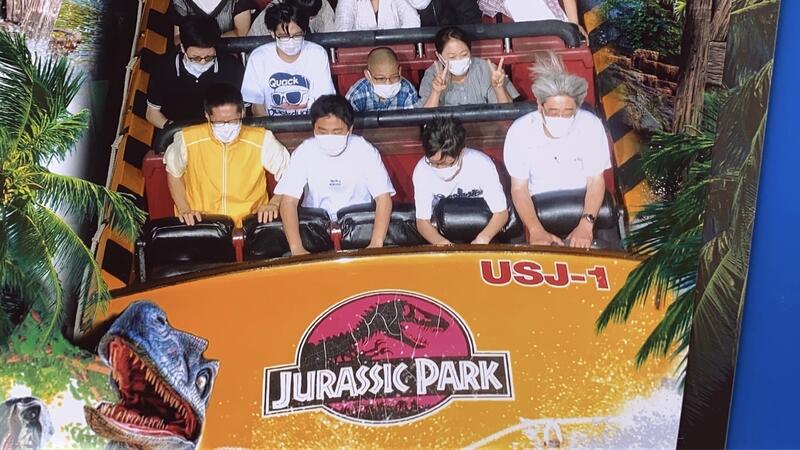

高等部修学旅行情報11

かなりの急降下。

最後は水をかぶってびしゃびしゃに。

それでも楽しい。

高等部修学旅行情報10

夕食。いつもと違う雰囲気で、仲間と一緒に食事。

1日歩き回って疲れていても、まだまだ笑顔。

高等部修学旅行情報9

グループに分かれてのUSJ

1日たっぷり時間を使って回っていますー

お天気もよくて、最高。

高等部修学旅行情報8

高等部修学旅行情報7

高等学校修学旅行情報6

楽しいです!

高等部修学旅行情報5

待ちに待ったUSJ。

任天堂エリアからのスタートです。

今日はグループに別れて思い切り楽しみます!

高等部修学旅行情報4(USJ)

待ちに待ったユニバーサルスタジオ!

スタンバイ完了!

高等部修学旅行情報3

なんばグランド花月では、漫才あり、ジャグリングあり、落語あり。最後は新喜劇で締めてくれました。

生徒たちも、生の迫力にビックリしながらも、大満足したようでした。

高等部修学旅行情報2

新幹線に乗り込み、ちょっと早めのランチ(駅弁)に舌鼓です。

後、1時間で新大阪到着です。

高等部修学旅行情報1

いよいよ出発です。

高等部 苗を植えました

種を撒いて育った苗を植えました。

大きくなって収穫することが楽しみです。

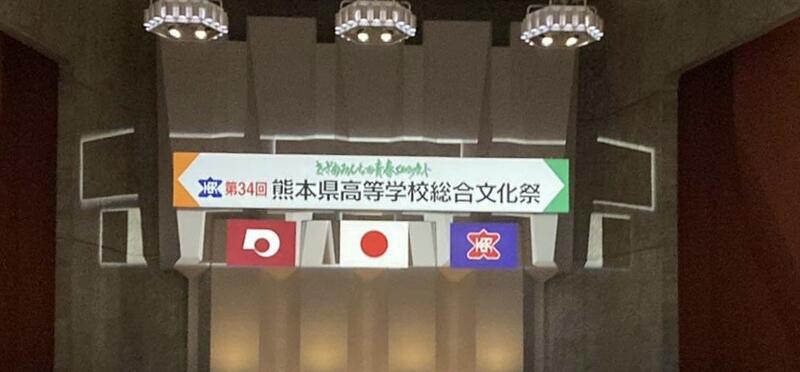

総文祭ステージ部門 アンサンブル部

県立劇場で行われた総文祭で、アンサンブル部が演奏しました。

演奏前には緊張した様子でしたが、心をひとつにした素晴らしい音楽を奏でてくれました。

他校の保護者の方からも、感動しましたとの声をいただきました。

高校総体総合開会式・高校総文祭

高校総体総合開会式に参加しました。

元気に行進を行いました。

総合文化祭は県立劇場で、今日と明日開催されます。

土曜日の午後に、本校のアンサンブル部がステージ発表をします。

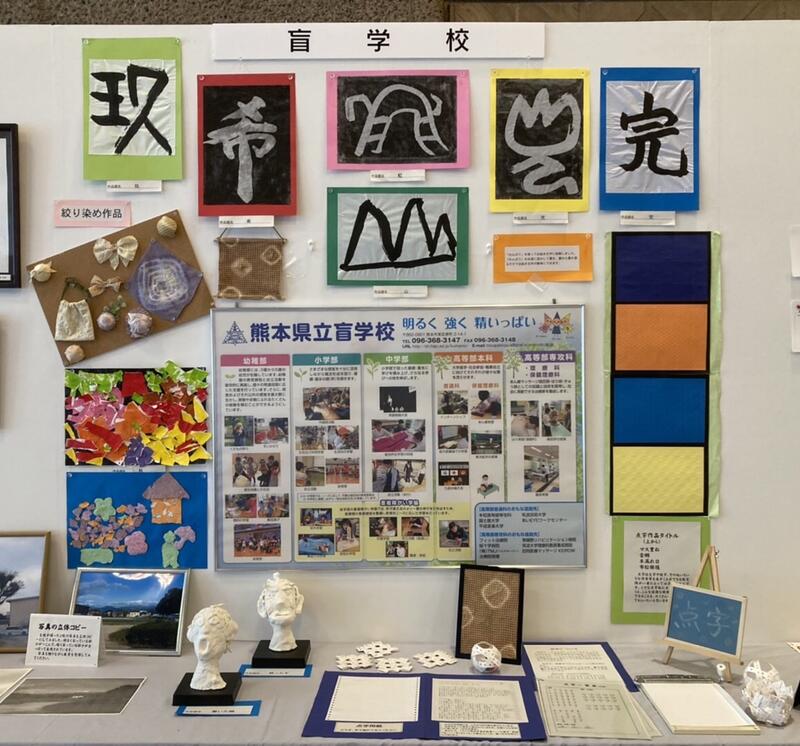

県立劇場ホワイエには、各校の作品展が開催されています。

高等部本科保健理療科実習

職員が患者役として実習中です。本科保健理療科や専攻科では、幅広い年齢層の生徒さんが、国家試験合格を目指して学ばれています。

安田知博さん講演会(小・中・高普)

本校卒業生で、尺八奏者として京都を拠点に全国で活躍されている安田知博(やすだともひろ)さんの講演会を5月30日に開催しました。

盲学校12年間での、寄宿舎での生活の様子、点字の勉強の難しさ、視覚障がい者野球・柔道の思い出などのお話は、時代の変化で現在と異なるところがありながらも、在校生の学校生活と重なるところも多く、児童・生徒たちは共感をもって聞き入っていました。

高等部時代は、全国高校放送コンテストで朗読部門、アナウンス部門と3年連続の優勝。甲子園球場での高校野球開閉会式のアナウンスに起用されるも、「視覚障がい者なのに、すごい」と言われる・見られることへの葛藤も語られました。立命館大学を卒業後は、尺八奏者としての公演を中心に、テレビ番組や複数の映画の副音声を担当したり、全国各地の高校放送部や音声ボランティアに対しての指導などもされているとのことでした。

ちょっとでもやりたいなと思うことがあったらやってみること、大切な時間をどう使うか自分に正直になって欲しいとまとめられました。

最後に、本校の30年前までの旧校歌と現行の校歌の演奏を、生業(なりわい)とされている尺八によって披露されました。本校の卒業生が活躍されていることを実感するとともに、将来への希望を与えていただいたひとときとなりました。

高等部 総文祭に向けて確認中

高校総合文化祭が1週間後に開催されます。

本校からはアンサンブル部が参加します。

今日は昼休みに、当日の日程やリハーサルの流れ等の確認をしました。

いよいよ近づいてきた!という緊張感を感じました。

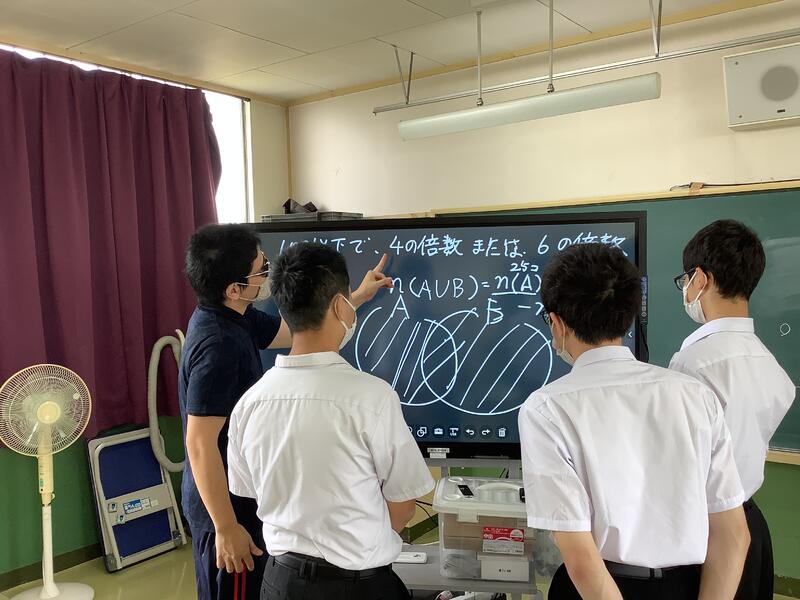

高等部(普)1年数学の授業

高等部普通科1年生の数学の授業。

熱心に取り組んでました。

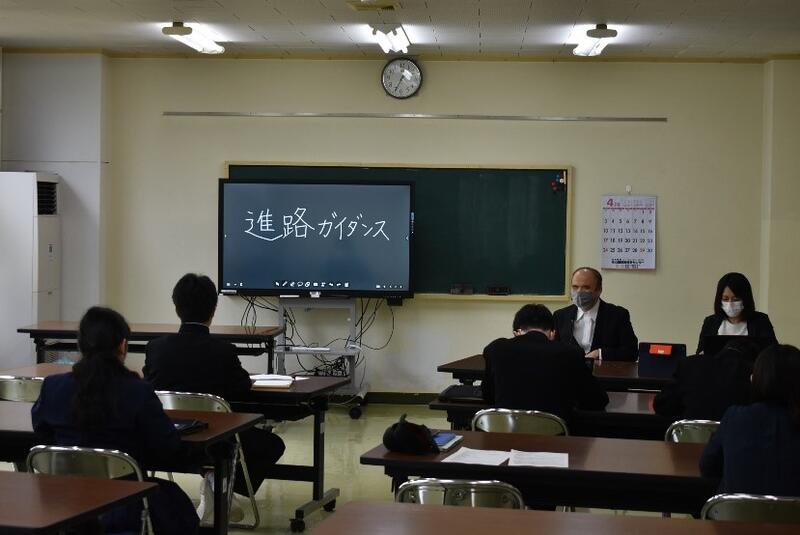

高等部普通科 進路ガイダンス

令和4年4月15日、高等部普通科1・2年生の生徒及び、参加のご希望をいただいた保護者様を対象として、「高等部普通科進路ガイダンス」を開催しました。

「普通科卒業後に選択可能な進路にはどのようなものがあるのか」、「それらの進路を選択した際の利点や課題はどのようなことか」、「進路決定に向けて身につけておくべき力とは何か」などについて概説しました。

生徒の皆さんには、これらの情報を参考に、今後より多くの経験を積み重ねつつ、主体的に進路を選択いただければと願っています。

高等部普通科 歓迎会及び集会

高等部普通科 歓迎会及び集会

ようこそ 盲学校へ!

4月11日(月)に生徒会主催による「新入生歓迎会」を共同教室にて行いました。今年度の新入生5名の自己紹介では、緊張の中にも自分の趣味や高等部で頑張りたいことなどを堂々と話す姿があり、在校生から歓迎の大きな拍手が送られました。続いて、上級生を代表して生徒会長が歓迎の挨拶を述べ、在校生や職員からも自己紹介と歓迎の言葉が贈られました。

引き続き行われた普通科集会では、在校生の春休みの思い出発表と今年度の抱負の発表がありました。どの生徒も学年が上がり、今年度、自分のやるべき勉強や活動などをしっかり考えている様子がうかがえました。また、部活動紹介や委員会からの活動報告があり、新入生はどの話に対しても真剣な表情で聴いていました。

会が進むにつれ会場の雰囲気も和やかになり、初めは緊張していた新入生からも笑顔が見られるようになりました。これから高校生活をともにする仲間として新入生を心から歓迎し、新しい人間関係づくりの土台を構築させられる良い機会となりました。

服装規定

服装規定(中学部、高等部普通科服装規定.pdf)

高等部校則(生徒心得)

高等部 総合的な探究の時間 「未来」学習発表会

令和4年3月18日(金)に今年度の学習の成果を発表する会が、保護者参観のもと、共同教室で実施しました。

重複学級の発表では、校内実習やインターンシップについての発表がありました。それぞれの生徒が職場で頑張った活動や楽しかったこと等を発表しました。

一般学級では、本校理療科の授業を体験して学んだことや感じたことを発表したり、自分の進路に向けて調べ学習をしたり、オープンスクールに参加して考えたりしたことを発表しました。点字使用の生徒たちは、今年度の自立活動の時間で学習したブレイルメモに原稿を書き、当日はそれを使って発表しました。

1年間の総合的な探究の時間を通して、一人一人が今後の自分の進路についてじっくり考える機会となりました。

高等部卒業証書授与式

3月1日火曜日

令和3年度の高等部卒業証書授与式を行いました。

本年度の高等部卒業生は、

本科普通科 1名

本科保健理療科 2名

専攻科保健理療科 2名

専攻科理療科 1名

の計6名でした。

新型コロナウィルス対策のため、在校生は送辞メッセージで卒業を祝いました。

会場では、卒業生のご家族と全職員で精一杯の気持ちを込めて、旅立ちを祝いました。

それぞれの進路でのご活躍を心から願っております。

生徒心得(高等部普通科)(専攻科)・服装規定

高等部生徒会選挙

12月21日(火)、次年度の盲学校を牽引する、高等部普通科生徒会の会長・副会長を決める役員選挙が行われました。

今年は普通科の生徒9人(うち、3年生1人)中、会長候補3人、副会長候補2人と複数の立候補者があり、活発な選挙戦となりました。

法律の改正により18歳選挙権が導入されすでに数年が経ちました。来年度はこの中の何人かの生徒たちにも選挙権が与えられます。それらを見越して今回の役員選挙では、投票所入場券の配布や期日前投票を導入したり、会場もなるべく本物に近いように設定したりしました。今回の選挙日に通院のため欠席が決まっていた生徒は、選挙管理員の立ち会いの下、期日前選挙を済ませました。

そして、選挙日当日。立会演説会ではそれぞれの候補者たちは、立候補理由や今後どんなことをしたいか(公約)等を熱く語りました。どの候補の話も分かりやすく、有権者の心に響く内容でした。

その後、厳粛な雰囲気の中、他の生徒たちは投票を行いました。

<立ち会い演説を行う生徒の様子>

<投票入場券を出し投票券を受けとる様子>

<点字で候補者名を書いている生徒の様子>

選挙の結果、生徒会長1人、副会長2人が次年度の生徒会役員に決まりました。今後の活躍が楽しみです。

高等部 長距離走記録会

気持ちのよい青空のもと、12月10日(金)に長距離走記録会を実施しました。体育の授業の中で自分に適した距離を決め、これまでの練習の成果を発揮しようと、一生懸命に走る姿が見られました。

たくさんの声援に後押しされ、ゴールテープを掛け抜ける姿は、清々しく充実した表情でした。

応援していただいた保護者のみなさま、たくさんの声援ありがとうございました。声援を受けて、そのたびに頑張ろうと気力を振り絞りながら、最後まで走り抜くことができました。

専攻科理療科 校外実習

12月7日(火)、専攻科理療科の2・3年生は、治療院に校外実習に行きました。

お世話になった先生は、最新の医学や研究から得られた知識をもとに治療を行われている方で、生徒たちは、興味を持ったことについて質問するなど、積極的に実習に参加していました。

実技では、実際に先生が鍼施術をされるところを見せていただきました。診察から治療までをテンポよくこなされる様子を見学できたことは、今後、施術者になるために学習していく生徒たちにとって、貴重な機会となりました。

高等部普通科 校外学習の様子

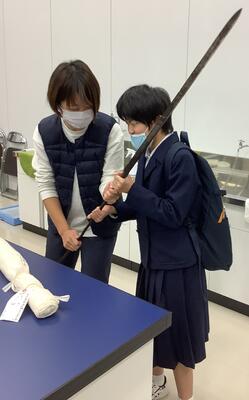

今年度の修学旅行が来年度へ延期となり、その代わりとして、11月18日(木)、校外学習を実施しました。行先は、熊本博物館とサクラマチクマモトで展示品の触察や買い物等の活動に取り組みました。

熊本博物館では、時代による土器の比較をしたり、岩石や化石の触察、戦国時代の槍を持って実際の重さを体験したりしました。普段触れることのできない貴重な展示品に触れ、驚きと発見の歓声があがっていました。

サクラマチクマモトでは、事前に決めていたそれぞれの昼食場所でご馳走を食べ、その後、自分のものや家族におみやげを買う姿がありました。充実した一日を過ごしました。

先輩を囲む会(進路学習会)

本校の卒業生の話を聞き進路決定の参考にするため、先輩を囲む会(進路学習会)を11月12日(金)に共同教室で行いました。

講師一人目は、看護師を目指されていたが見えにくさ等で進路変更をすることになり、本校理療科で資格を取り、現在接骨院でマッサージ師として働かれている方の講話でした。治療院と接骨院の仕事の違い、見えにくさによる学習の大変さ、進路選択の難しさなどを話していただきました。

講師二人目は、急激な視力低下により本校普通科に入学され理療科で資格を取り、現在デイサービスでマッサージ師として働かれている方の講話でした。業務内容、仕事のやりがい、失敗談、視覚障害のあるマッサージ師の置かれている状況、在学中からやっておいた方がよいことなど多くのことを話していただきました。

第2回生徒保健委員連絡協議会に参加!

令和3年11月4日(木)に、市民会館シアーズホーム夢ホームで第2回生徒保健委員連絡協議会が開催されました。

県内55校から高校の保健委員と引率職員が参加し、約250人が集まりました。本校からは、高等部の保体・放送委員1名と職員1名が参加しました。

午前中は、保健だよりコンクールの表彰式や代表2校の取組の発表がありました。今後の保健委員会の活動のヒントとなる内容もたくさんありました。また、質疑応答では、本校生徒も積極的に手を挙げ、大勢の前で臆することなく質問することができました。

午後からは、NECソリューションイノベータ 緒方 剛氏の講演と演習がありました。「あなたはどっち?うで体?あし体?」という演題で、プロスポーツ選手等のトレーナーとしても有名な鴻江 寿治氏の理論に基づいた体タイプ判別方法の紹介や体タイプ別の日常生活のアドバイス、鴻江ストレッチの紹介等がありました。実際に、参加者も体を動かして、うで体タイプか、あし体タイプかを判定したり、歩行中の姿勢を独自のシステムを用いて測定し、数値化したデータから体タイプを判定したりしました。体タイプ別に合った生活をすれば、ストレスが軽減し、快適な生活が送れるという新たな着眼点が得られました。後半は、20種類のストレッチ法を実践し、体もポカポカ、心もゆったり、笑顔で溢れ、穏やかな雰囲気の会場に包まれました。

今回、数年ぶりの本校からの参加となりましたが、同世代と関わり合うよい機会にもなりました。

【質問する様子】

【ストレッチをする様子】