カテゴリ:今日の出来事

最後のトライアングル編集作業が行われました。

2月4日(木)午後7時より、今年度最後のトライアングル№68発行にかんして、編集作業が行われました。

卒業学年の保護者には、卒業する子どもへのメッセージを考え「親のおもい」を伝えていただきました。

また、手書きの卒業生の原稿をパソコンに入力したり、編集後記を手書きで見事に作っていただいたり、保護者それぞれで一生懸命取り組んでいただきました。

3月5日の卒業式には、素晴らしいトライアングルをみなさまにお届けいたします。

1年百人一首大会

1年生の百人一首大会は、本格的な競技の雰囲気を楽しめるように、畳を敷き詰めた柔道場で開催しました。

畳の目にそって、整然とかるたを並べ、白熱した競技となりました。

1年生は入学して初めての大会でしたが、国語の授業で上の句と下の句を覚える努力をしました。読み手の先生は、

「難波津に 咲くやこの花 冬ごもり 今は春辺と 咲くやこの花」という序歌(じょか)を読みあげた後に、かるたの上の句を読みはじめ、本格的な雰囲気を楽しみました。「楽しかった」「緊張して、覚えていても取れなかった」など、感想も様々でしたが、「来年はもっと取れるように頑張って覚えたい」という声を多く聞きました。

2年生百人一首大会

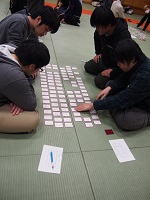

LHR・総合学習の時間に、2年生の百人一首大会を行いました。

楽しい雰囲気の中にも真剣勝負が繰り広げられ、

読み手の声をしっかり聞きながら、札とにらめっこをしていました。

2年生は今年で2回目の大会ですので、

上の句の始まりを聞いただけでサッと取る生徒もいて、

大いに盛り上がりました。

百人一首大会

LHR・総学の時間を利用して、3年生の百人一首を行いました。

職員チームも含めて10チームに分かれ、くじ引きで対戦相手を決定した後、「源平戦」での対戦をしました。3回目の大会ということで、下の句を詠む前に札を取った生徒もおり、白熱した対戦となりました。

優勝チームには後日、賞状と副賞が贈られます。

生徒集会開催!いよいよラストスパート!

生徒集会開催! いよいよラストスパート!

1月8日(金)より授業が始まりました。

生徒集会では、学校長講話、校歌斉唱、各部よりの連絡がありました。

学校長より

「これからは総決算の時期です。授業で話しを聞く、課題は提出する、考査にはきちんと取り組みましょう。努力をしないでうまくいったことはありません。心機一転、各自の目標に取り組みましょう。」その後、「ガッツポーズと日本人」で話しをされ、最後は「現代は俺が!俺が!となっていないだろうか?どんなときも相手を思いやれる人間にならなければならないと思います」と締めくくられました。

教務部より

私たちは授業を一番大事にしています。生徒の皆さんは、もう一度考えてほしい。授業に出席するというのは、授業に参加するということです。これからの社会で生きていくには「考える」ということが非常に大事です。考える訓練を重ねると、着眼点・独創性が磨かれます。授業に真剣に取り組み、考えることの鍛練をすれば、将来成功するかもしれません。授業の有用な活用をしてほしい。

進路部より

21年前に阪神大震災に遭った経験から、今、生きていてよかったなと思います。将来のことを考えて生きていけるというのは、幸せですよ。命を大事にしましょう。卒業年次のみなさん、卒業すると「高校生」という肩書きがなくなります、もっと考えましょう。

保健部より

女子サッカー宮間あや選手の言葉で「深く考え込まずに、まずは自分が笑顔で過ごすにはどうすればいいのか、何をしていると笑顔になれるかを考えてみて欲しい。その中からふと答えが見つかるかもしれません」、というのが印象に残っています。宮間選手は深く深く深く考えたからこの言葉がでてきたのではないかと感じます。みなさん、笑顔がたくさんの一年であってほしい。笑顔を大事にしてほしい。

今、りんご病警戒中です。インフルエンザも増えています。手洗いうがいを忘れずに。

今日で、冬季休業に入ります

冬休み前の生徒集会が開催されました。

<校長講話>

そして「学校は好きですか?僕は大好きです!」「みんなも湧心館定時制は好きですか?知らないことを一つ一つ覚え、人としての在り方を学んでいこうではありませんか!」と激励していただきました。

<教務部より>

<進路部より>

仕事やアルバイトで得られるものは、お金はもちろんですが、喜びややりがいです。一生懸命やることで、上司やお客さんからねぎらいの言葉をかけられることが喜びになります。褒められると世の中で役に立っていると自信になるのです。自分のレベルアップにつながります。ぜひ、短期間でも仕事をしてみてください。

<保健部より>

<生徒部より>

年末年始は自転車や車の事故が多くなります。事故に遭わないよう気を付けることはもちろん、自分が違反を犯したり、加害者になったりするようなことがないように心掛けてください。自分の行動が周囲の迷惑になっていないか、しっかり考えて行動すること。自分が行動することで、そのあとに何があるのかを十分考えてほしいと思います。

冬休みは1月7日までです。

1月8日に、みなさんの元気な姿に会えるのを楽しみにしています!

クリスマスイブに豪華な献立!

今日はクリスマスイブ、街では賑やかにやっているんだろうなと思いながら、湧定は今日まで学校です。

でも献立は豪華版です。チキンライス、ローストチキン、コーンポタージュ、ケーキ、果物、生野菜。皿にはローストチキンだけがのっています。自分で生野菜と果物をのせるビュッフェスタイルです。果物はイチゴ、パイナップル、リンゴ、キーウィ…。なんかいつもと違う気分です。ケーキは、チョコ、ホワイト、チーズの中からおひとつどうぞ。

色々あってカロリーオーバーになりそうです。献立表では、985kcalになっていました。ちょっとダイエットのために、チキンライスを控え目に盛ってもらいました。

第2回クラスマッチ

12月22日(火)第2回クラスマッチが行われました。

今年度第1回はバドミントンだったので、これを除くママさんバレーボール、ドッジボール、バスケットボールの3種目を候補に生徒アンケートを行い、多数を占めた男子ドッジボール、女子ママさんバレーボールを実施しました。

ちなみに、平成24年度から平成26年度は第1回バドミントン、第2回ドッジボールとなっていたので、今年度も同様かと思われましたが、女子がママさんバレーボールに変わりました。

今回が新生徒会執行部の初めての活動なので、始まる前に挨拶をしました。体育委員長の競技場の注意のあと、準備体操をして始まりました。

ドッジボールでは、日頃の行動と違いひらりと身をかわす生徒や、教室では穏やかな生徒がスピード感あふれるボールで決めるなど、楽しい時間を過ごしました。

ママさんバレーボールでは、4年生がチームで声を掛け合い、逆転で勝利し優勝するなど、どの試合も活気にあふれるクラスマッチとなった。

結果は次のとおりです。

<男子>1位2の2 2位1の1B・4の3合同

<女子>1位4の1 2位3年合同

交通安全教室

本田技研工業株式会社の財津寿和さんを講師にお招きし、「交通社会人としての考え方と行動」についてご講演をいただきました。

はじめに、「ルールとは自分たちで守ることで、マナーとは他人の立場に立って考える心遣いのこと」と話をされ、交通社会人として守るべきルールとマナーを確認しました。今年6月1日から道路交通法の改正があり、今回は特に自転車の改正事項を中心にお話しがありました。自転車は軽車両の仲間に入り、今回の改正で自動車と同じような規制がかかります。

自転車の安全利用5則(道路交通法17条、18条)

(1)自転車は、車道が原則、歩道は例外

※歩道は例外の具体例:13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、

身体の不自由な人が普通自転車を運転しているときは可能。

※車道又は交通の状況から見て歩道通行がやむを得ないと認められるときは歩道へ。

(2)車道は左側通行を。

(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。

(4)安全ルールを守る。

(5)子どもはヘルメットを着用。

また、運転中は多くの情報が目から入ってくるので、「危険予測」をしながら、安全に進行できるように、自分で「判断」していくことが重要であると強調されました。

最後に、生徒代表より謝辞を申し上げました。

これからは交通社会人としての心構えをしっかり持って生活していきたいと思います。

今日の給食は豚しゃぶカレー

今日の献立は、豚しゃぶカレー、キャベツとパインのサラダ、福神漬け、牛乳でした。

豚しゃぶカレーを食べてみて、普通の豚肉カレーと変わるところはないけどなと思いながら給食の先生に聞いてみました。

普通のカレーの肉が、豚肉になっているだけでしょう?

ちゃんと豚しゃぶ!

一度豚肉だけを別ゆでして、余分な脂を抜いて、それからカレーに入れてるの。

なるほど、それで牛肉カレーと比べて100キロカロリー以上、少ないんですね。健康的ですね。

今日もごちそうさまでした。

花壇に根付く花たち

11月に職員で植えた花がしっかり根付ききれいな花を咲かせてくれました。

大きいのがパンジー、小さいのがビオラです。植えた時に苗だったので、根付けばすぐにきれいな花を咲かせてくれます。

7月に植えたニチニチソウは、まだ美しいかわいい花を咲かせ続けてくれています。

水仙は球根、葉をしっかりと茂らせ花を咲かせる準備をしているようです。

水仙はほとんど手入れをしていないのに毎年花を咲かせてくれます。

花壇の一角だけ、特に水仙の茂っている場所があります。何の特別な手入れもしていないのに…。係りの先生に尋ねたら、余った肥料や腐葉土が長年軒先に置きっぱなしになっていたので11月の作業の後、片付けをして、洗い流しました。その時の水が流れていった先がどうも茂っているあたりらしい。それしか思い当たることがないとのこと。

水仙の球根にとっては、すっごいボーナスだったのでしょうね。どんな大きな花が咲くのか楽しみです。

薬物乱用防止講演会がありました

12月11日の3・4限目に講演会が行われました。今回は、厚生労働省の薬物乱用防止啓発訪問事業の一環で、聖マリアンナ医科大学に勤務されている堀口忠利先生にお越しいただきました。「Stop the 薬物!断る勇気が未来をつくる」という演題のもと、薬物乱用の危険性について、薬物を乱用した青年とその家族の話を交えたDVD等を観ながら学びました。シンナーを乱用した少年の動画が流れた際には、食い入るよう見る生徒たちの姿がありました。つい最近、熊本でも薬物関連の事件がニュースで取り上げられたばかりということもあって、自分だけでなく家族や社会への影響、そして身近に潜む危険について学びが深まったのではないでしょうか。

(生徒感想)

12月に入って生後3カ月の赤ちゃんに覚せい剤を飲ませたという痛ましい事件が全国ニュースで流れました。事件が起きたのが、私たちの住む「熊本」ということも、とてもショックなことで、薬物乱用が他人事ではないという危機感も持ちました。そんな中、本日、先生からお話を聞けたことは、とてもタイムリーでした。日本の予防教育は一流と先生もおっしゃっていましたが、私も、小学校から薬物乱用防止のお話は聞いてきています。今日、またシバガスの話や、実際の患者さんの話など新しい情報をたくさん得ることができました。私は、これからの人生、どんなことがあっても、薬物に手を出すという選択はしません。そして、私の大切なすべての人にも絶対してほしくないし、させないと強く思いました。

給食の一品

今日の御飯の受けに出された一品。何だと思いますか。

見た目で判断して、ごぼうスライスの素揚げかな。

食べてみて、ごぼうではないな。塩味が利いていてなかなかいける。

これ材料は何ですか

切干ダイコン!

水で戻して、水を切って、揚げてあるよ。

切干ダイコンの煮つけを揚げたの?濃い目の味がついているけど。

煮ていませんよ。揚げた後で塩を振っています。

はじめて食べた味でした。でも、おいしかったです。

避難訓練

12月8日(火)避難訓練がありました。

冬に入り火災の多い時期になりました。非常ベルがなり、印刷室から訓練火災との放送を確認し、火元から離れるように体育館に避難しました。避難にかかった時間は4分4秒ということで、近年になく素早い避難ができました。

整列後、係りの先生からのお話があり、その後は、消火器の取り扱いについて業者様からの説明を受けました。火災原因の一番は放火であること、消火器にはA・B・C、3つの種類があること、消火器にはガスと消火剤が混合して詰められているものと、ガス発生器と消火剤が詰められているものがあることなどが説明されました。具体的に消火器の口の部分を外して説明され分かりやすかったです。狭い部屋では自分の逃げ道を確保し、逃げ道の方から消火器を使わねばいけないなど大切なアドバイスをいただきました。

校長の講評では、素晴らしい避難だったとお褒めの言葉をいただきました。そして、火災で死亡する原因は一酸化炭素中毒によるものが大半である。一酸化炭素を吸うと逃げたいと思っても体がいうことをきかなくなり意識を失ってしまう。したがって、有毒ガスを吸わないように姿勢を低くして逃げることや、寝ている時の不意の災害が怖いので、逃げ道を確認しておき、寝ぼけていても逃げられるようにしておくことなどのポイントを話していただきました。

最近、本当によく火事・焼死のニュースを目にします。まずは火の用心が一番ですが、いざというときに素早く非難できるようにしたいですね。

生徒会解任式・認証式

旧生徒会役員は安堵の顔、新生徒会役員は緊張の面持ちでした。

上妻校長先生からのご挨拶でも、メインとなる湧定祭(文化祭)など、

生徒が主体的に活動することへの激励のお言葉をいただきました。

その後の新生徒会役員オリエンテーションでは、

これからの生徒会活動への思いを、自己紹介を兼ねて行いました。

これから1年間16名のスタッフで、よりよい学校生活になるように頑張っていきます。

食育講演会がありました

11月27日(金)、あばぁこんね会長・もじょか堂代表の澤井健太郎氏を講師にお招きし、「食と命~水俣から安全でおいしい食材をみなさんへ」という演題で、食育講演会を開催しました。

講演の要旨はつぎのとおりです。

| 学生時代から海外へ渡航し、さらに水俣で農業を学んだことをきっかけとして、JICAの青年海外協力隊として海外で働くことを目標とした20代。しかし、JICAの二次試験の健康診断で心臓に異常が見つかり、夢を断念せざるを得なくなった。失意の中でのふるさとでの療養中、農業だったら地元でもできるのではないかと水俣で農業をする決意をした。

初めに養鶏を手がけた。4羽の鶏を手に入れ、自然の中で大切に家族のように育てた鶏が10か月後に産んだ1個の卵。そのまま育てれば羽化して鶏になる卵。食べるために育てたものなのに、どうしても食べ物に見えなかった。悩みぬいた末に食べた卵は弾力があってとてもおいしいものだった。「命をいただく」ことに真剣に向き合った瞬間だった。この感動をみんなに伝えたい、おいしい卵をみんなに食べてもらいたいと思い、もじょか堂を創設した。途中、鳥インフルエンザの流行があり養鶏を断念。もじょか堂では、生産者が愛情込めて育てた安心で安全な食材を吟味のうえ取扱い、消費者に販売した。しかし、愛情こめて作物を育て、おいしいものを提供するという生産者の夢も捨てきれず、今はアボカドの生産にも取り組んでいる。

現在、世界に1億人以上飢餓の状態の子どもがいる一方で、たくさん採れた野菜や作物が市場に出ることなく、育てた農家さんが自らトラクターで踏みつぶすような光景が日本にはある。物質の豊かさや利便性を追求しすぎた結果、現代の日本人は、大切なことを忘れているような気がする。

「ミナマタ」は、日本で初めて食による公害が起きた土地である。長い間差別や風評被害にさらされ、食べ物に水俣産と言えない時代が続いた。今では、環境モデル都市として国の認証も受け、人々の意識も変わりつつある。水俣病患者で語り部だった故杉本栄子さんの言葉「食で病になったとだけん、食で治すとたい」。過去の過ちを教訓とし、二度と繰り返さないために、水俣の生産者たちはできるだけ農薬や化学肥料に頼らない農業を目指している。

ヒトは、命をいただくことでしか自らの命をつなぐことができない。もっと食べ物や生産者に関心を持ってほしい。つくる人と食べる人の関係性を大切につくっていくことが水俣の未来をつくることであり、自分の役割であると考えている。 |

今日の給食は東京と福井の郷土料理

献立は、柳川風丼、こっぱなます、すまし汁です。

「こっぱなます」が福井県の郷土料理だろうなとさっしはついたけれど、「柳川風丼」…

どうしても柳川というと福岡県を思い出してしまうが・・・

そこで、給食の先生に聞きました。

柳川風って? 福岡県じゃないの?

柳川というのは、江戸(東京)発祥の料理、どじょう鍋

給食にどじょうというわけにはいかないよね。実際、どじょうに抵抗がある人も…。

それで、どじょうに変えて肉を使ったものを柳川風っていうのよ。

特徴は、肉に笹がきごぼうを加えて甘辛く煮て、卵でとじたもの。ごぼうをたくさん食べられて栄養たっぷりよ。

卵がふわふわで、とってもおいしかったです。

こっぱなますは福井県の郷土料理ですか。

そうよ。だいこん・ニンジン・ネギ・油揚げ・白ごまなどを、辛子酢味噌であえてあります。

あまり食べない味ですが、辛みがきいてとてもおいしかったです。

毎月、いろんな献立の工夫があって、給食は楽しいです。

これも給食の先生方のチャレンジのおかげです。

今日もおいしい給食、ありがとうございました。

選挙管理委員会 出前講座がありました

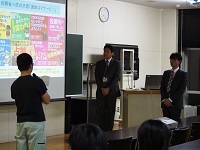

選挙を考えよう!というテーマで、熊本県選挙管理委員会の方にお話しをいただきました。

最近の選挙における課題、選挙はなぜ大切なのか、公職選挙法の改正に伴う選挙権年齢を「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられたこと、投票の方法など、映像や資料を用いて丁寧に説明して頂きました。

定時制の生徒には、18歳以上の生徒も多くいるため、関心も高く、Q&Aにも積極的に参加している様子が見られました。

映画鑑賞に行きました

11月18日(水)午後6時30分から映画「図書館戦争」をシネプレックス熊本で鑑賞しました。

生徒から「とてもよかった」・「主演の岡田准一さんのアクションがかっこよかった」・「ハラハラ、ドキドキであっという間に終わりました」・「最後のシーンではとても感動しました」・「続編を見たい」などの感想がありました。

フードデザインの授業で桂むきに挑戦

フードデザインは家庭科の選抜科目です。「家庭総合」を学習した後の選択で、内容も専門的になります。和、洋、中華料理の実習や「食」についても詳しく学んでいます。

今日は、桂むきにチャレンジしています。実った渋柿を干し柿にし、それを使って柿なますを作りました。