建設工学科ブログ

銅山川の調査10 H24.12.20, H25.1.8

これまでの調査から、

・銅山川の河川水からは銅イオンが検出されなかった。

・銅山川周辺から採取した岩石にお湯をかけたところ銅イオンが検出された。

ということが分かった。そこで、銅山川に魚がいない理由について,我々は次のような仮説を立てた。

①夏には砂防ダム手前に滞留する水温はかなり高くなるため、このとき銅イオンが溶出しているのではないか。

②夏には洪水が発生し、銅を含む岩石が破砕し、銅がむき出しの状態で河床に体積しているのではないか。

③水温が低く、洪水等が起こらないため、冬期には銅イオンが検出されないのではないか。

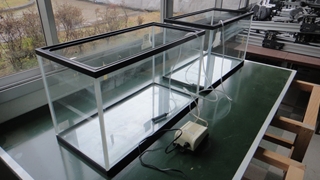

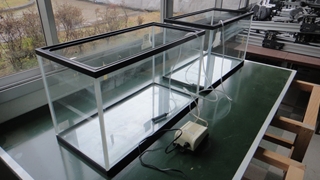

以上のことを裏付けるため、我々は銅山川周辺から採取した岩石で、低水温(気温)および高水温(40℃)において、採取したままの状態と割裂した状態の岩石からどれくらい銅や鉄イオンが溶出するか水槽実験を開始した。

12月20日には、実験に用いる岩石の採取ならびに水槽の準備を行った。なお、実験は低水温から開始し、水は水道水を使用した。水槽に岩石を入れた直後の銅および鉄イオンを測定したところ、割裂した岩石を入れた水槽から0.2mg/Lの鉄イオンが検出されたが、それ以外は検出されなかった。

次に、冬休み期間放置し、1月8日にパックテストを行ったところ、銅や鉄イオンはどちらからも検出されなかった。この原因については現在調査中である。今後、水温を上げて調査を行っていく予定である。

・銅山川の河川水からは銅イオンが検出されなかった。

・銅山川周辺から採取した岩石にお湯をかけたところ銅イオンが検出された。

ということが分かった。そこで、銅山川に魚がいない理由について,我々は次のような仮説を立てた。

①夏には砂防ダム手前に滞留する水温はかなり高くなるため、このとき銅イオンが溶出しているのではないか。

②夏には洪水が発生し、銅を含む岩石が破砕し、銅がむき出しの状態で河床に体積しているのではないか。

③水温が低く、洪水等が起こらないため、冬期には銅イオンが検出されないのではないか。

以上のことを裏付けるため、我々は銅山川周辺から採取した岩石で、低水温(気温)および高水温(40℃)において、採取したままの状態と割裂した状態の岩石からどれくらい銅や鉄イオンが溶出するか水槽実験を開始した。

12月20日には、実験に用いる岩石の採取ならびに水槽の準備を行った。なお、実験は低水温から開始し、水は水道水を使用した。水槽に岩石を入れた直後の銅および鉄イオンを測定したところ、割裂した岩石を入れた水槽から0.2mg/Lの鉄イオンが検出されたが、それ以外は検出されなかった。

次に、冬休み期間放置し、1月8日にパックテストを行ったところ、銅や鉄イオンはどちらからも検出されなかった。この原因については現在調査中である。今後、水温を上げて調査を行っていく予定である。

銅山川の調査9 H24.11.20(火)

次回からの水槽実験のために用具等の準備をしながら、暇つぶしに銅山川から採取してきた岩石で簡単な実験を行いました。

水槽実験は、過去に本科で挑戦していた「焼酎粕のリサイクルに関する研究」で使用していた用具を流用します。この日は用具類を徹底して洗浄し、動作確認等を行いました。それと並行して銅山川の岩石で簡単な実験を行いました。以前、報告したように銅山川の岩石には鉄や銅が含まれています。それらを水に浸してパックテストを実施しても、鉄や銅は検出されません。そこで、何気にお湯でもかけてやろうかと思い立ち、100℃の熱湯をかけて放置しました。それをパックテストで調べてみると、なんと5mg/Lの銅が検出されたではないですか。このことにより銅山川に魚がいない原因がつかめたように思えます。そこで、水槽実験についても予定していた内容を変更し、我々が立てた仮説の検証を行っていきたいと思います。

水槽実験は、過去に本科で挑戦していた「焼酎粕のリサイクルに関する研究」で使用していた用具を流用します。この日は用具類を徹底して洗浄し、動作確認等を行いました。それと並行して銅山川の岩石で簡単な実験を行いました。以前、報告したように銅山川の岩石には鉄や銅が含まれています。それらを水に浸してパックテストを実施しても、鉄や銅は検出されません。そこで、何気にお湯でもかけてやろうかと思い立ち、100℃の熱湯をかけて放置しました。それをパックテストで調べてみると、なんと5mg/Lの銅が検出されたではないですか。このことにより銅山川に魚がいない原因がつかめたように思えます。そこで、水槽実験についても予定していた内容を変更し、我々が立てた仮説の検証を行っていきたいと思います。

現場見学会 H24.11.14(水)

熊本県雇用環境整備協会の協力により、建設工学科2年生34名が熊本港ならびに熊本駅の現場見学会に参加してきました。

熊本港では、国土交通省九州地方整備局および熊本県熊本港管理事務所の方々から「熊本港湾、空港整備に係る事業概要」について説明を受けました。その後、熊本港のガントリークレーンや主要設備を見学しました。また熊本駅では、熊本市都市建設局の方から熊本駅周辺地域整備基本計画の概要について説明を受け、熊本駅(新幹線)や熊本タワー、新合同庁舎などを見学しました。今回の見学会では、諸事情により工事現場を直接見学することはできませんでしたが、ものづくりに関わる職業について学ぶことができました。

12月4日(水)から7日(金)までの4日間、インターンシップが実施されます。こうした経験をひとつひとつ積み上げて、2年生の終わりまでには自らが進む進路を選択しなければなりません。なお本年度の3年生は、JR東海や東京メトロ、東急電鉄といった鉄道系企業5名を筆頭に、建設系や製造系の企業に合格を果たしています。この勢いで2年生にも続いてほしいと思います。

熊本港では、国土交通省九州地方整備局および熊本県熊本港管理事務所の方々から「熊本港湾、空港整備に係る事業概要」について説明を受けました。その後、熊本港のガントリークレーンや主要設備を見学しました。また熊本駅では、熊本市都市建設局の方から熊本駅周辺地域整備基本計画の概要について説明を受け、熊本駅(新幹線)や熊本タワー、新合同庁舎などを見学しました。今回の見学会では、諸事情により工事現場を直接見学することはできませんでしたが、ものづくりに関わる職業について学ぶことができました。

12月4日(水)から7日(金)までの4日間、インターンシップが実施されます。こうした経験をひとつひとつ積み上げて、2年生の終わりまでには自らが進む進路を選択しなければなりません。なお本年度の3年生は、JR東海や東京メトロ、東急電鉄といった鉄道系企業5名を筆頭に、建設系や製造系の企業に合格を果たしています。この勢いで2年生にも続いてほしいと思います。

銅山川の調査8 H24.11.15(木)

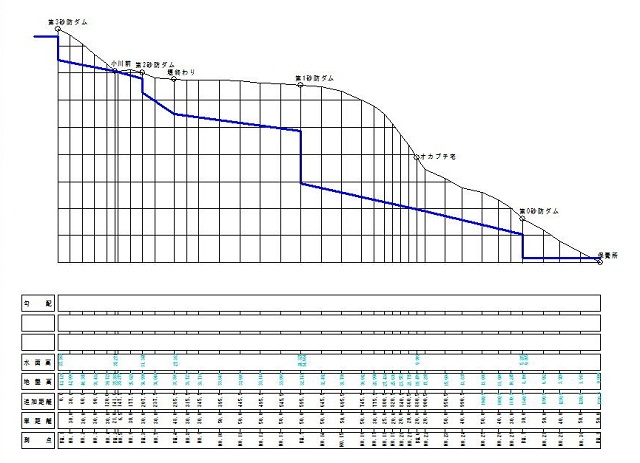

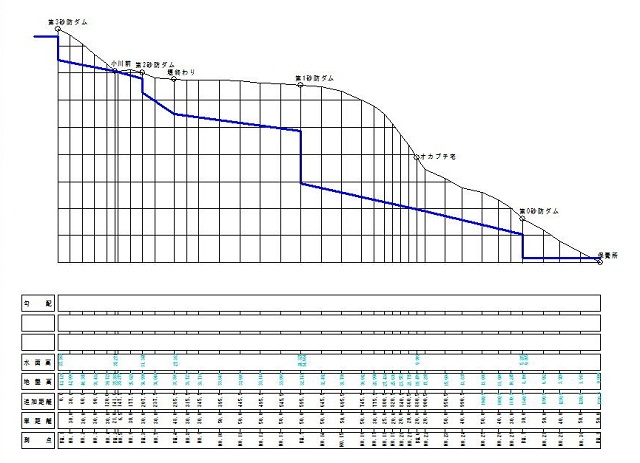

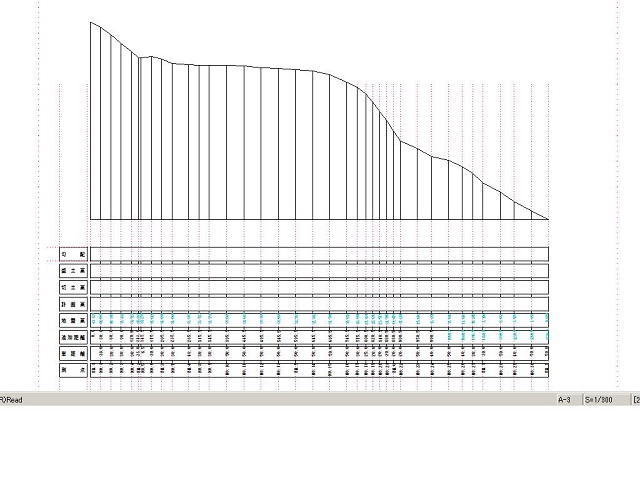

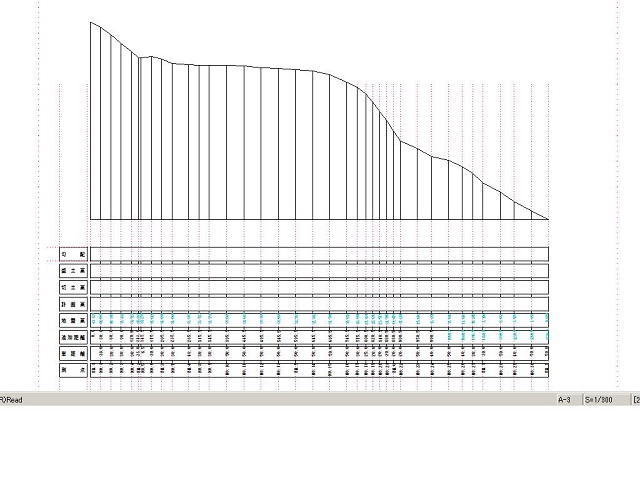

前回、銅山川の地形測量を実施し基準点を8箇所設置した。この日は、それぞれの準点から水面の高さを求めていった。スムーズに測量できるところもあれば、急斜面だったり、けものみちを少しずつ測量していかなければならない場所があり、とても苦労した。入手したデータを持ち帰り、前回の地形断面図に書き込んでいった。今後、この地図を頼りに水温や溶存酸素について調査をしていくことになる。また、これと並行して銅山川の岩石や水を採取して、水槽実験を実施していく予定である。

銅山川の調査7 H24.10.30(火)~11.12(火)

9月から11月初めにかけて体育大会や球磨工フェスタ、2級土木施工管理技術検定があるため、銅山川の調査を一時中断していた。それ以降に実施したものをまとめて報告したいと思う。

10/30(火)銅山川の水にCu(銅イオン)やFe(鉄イオン)が含まれている可能性があったためパックテスト(測定範囲Cu:0.5~10mg/L、Fe0.2~10mg/L)を使い調べてみた。調査は、魚の姿が見られないエリアに限定し、採掘坑前の第二砂防ダム、それより下流の第一砂防ダム、さらにそれよりも下流で唯一そのエリアに居住する老人宅前の3点で行った。それぞれのエリアで3本ずつ、計18本実施したが、銅イオンや鉄イオンは検出されなかった。したがって、魚がいない理由は他にあるということだ。

11/1(木)以前から気になっていたことだが、砂防ダムの影響で銅山川の水が滞留している箇所がある。そこには奇妙な色をした苔が繁殖し、いかにも水質が悪いといった印象である。したがって地形的な要因で魚が住めない環境になっている可能性がでてきた。そこで、次回の調査に向けて、3時間かけてみっちりミーティングを行った。それは、砂防ダムによる銅山川の水面の変化を測定するためである。広範囲な測量になるため、この日は綿密な計画(測量方法、使用機器、順序など)を練った。

11/6(火)銅山川の水位の変化を測量するためには、まず基準点を設ける必要がある。そこで、この日は調査範囲1.3kmにわたって縦断測量(地形の高低差を測量すること)を行い、8箇所の基準点を設けた。今後、各基準点から水面の高さを求めていくことになる。なお、デジタルカメラを持参したが、バッテリーを入れ忘れたため測量風景の画像はない。

11/8(木)前回実施した縦断測量のデータ整理を行い、地形の縦断面図を作成した。ここに、水面を高さを測量し書き込むことになる。

11/12(火)悪天候のため、これまでの調査結果をまとめたり、以前、魚のいないエリアで数匹発見した謎の水生生物をインターネットで調べた。その結果、謎の水生生物はドロムシと呼ばれるものであることが判明した。

11/12(火)悪天候のため、これまでの調査結果をまとめたり、以前、魚のいないエリアで数匹発見した謎の水生生物をインターネットで調べた。その結果、謎の水生生物はドロムシと呼ばれるものであることが判明した。

10/30(火)銅山川の水にCu(銅イオン)やFe(鉄イオン)が含まれている可能性があったためパックテスト(測定範囲Cu:0.5~10mg/L、Fe0.2~10mg/L)を使い調べてみた。調査は、魚の姿が見られないエリアに限定し、採掘坑前の第二砂防ダム、それより下流の第一砂防ダム、さらにそれよりも下流で唯一そのエリアに居住する老人宅前の3点で行った。それぞれのエリアで3本ずつ、計18本実施したが、銅イオンや鉄イオンは検出されなかった。したがって、魚がいない理由は他にあるということだ。

11/1(木)以前から気になっていたことだが、砂防ダムの影響で銅山川の水が滞留している箇所がある。そこには奇妙な色をした苔が繁殖し、いかにも水質が悪いといった印象である。したがって地形的な要因で魚が住めない環境になっている可能性がでてきた。そこで、次回の調査に向けて、3時間かけてみっちりミーティングを行った。それは、砂防ダムによる銅山川の水面の変化を測定するためである。広範囲な測量になるため、この日は綿密な計画(測量方法、使用機器、順序など)を練った。

11/6(火)銅山川の水位の変化を測量するためには、まず基準点を設ける必要がある。そこで、この日は調査範囲1.3kmにわたって縦断測量(地形の高低差を測量すること)を行い、8箇所の基準点を設けた。今後、各基準点から水面の高さを求めていくことになる。なお、デジタルカメラを持参したが、バッテリーを入れ忘れたため測量風景の画像はない。

11/8(木)前回実施した縦断測量のデータ整理を行い、地形の縦断面図を作成した。ここに、水面を高さを測量し書き込むことになる。

2年建設工学科の出し物(球磨工フェスタ)

本年度の建設工学科2年生の出し物は、昨年に引き続き「スナッグゴルフ」と新企画「サッカーボーリング」です。準備も終盤にさしかかり、試しに蹴ってみました。ボーリング場にいるような快音が学校中に響き渡ります。何せボーリングのピンは本物を使用していますから。建設工学科のアクティビティを楽しんでいただきたいという思いで準備しました。球磨工フェスタで本物をお試しください。

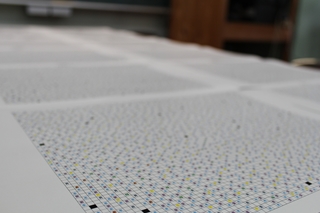

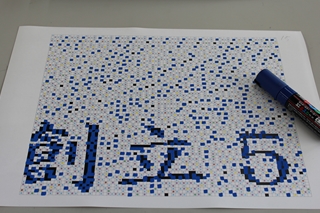

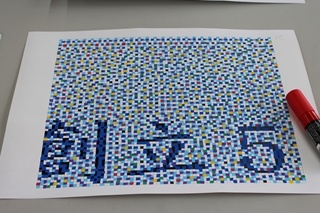

モザイクアート制作中

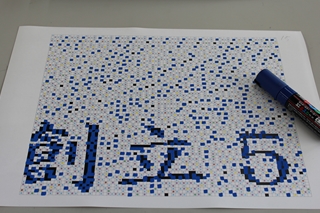

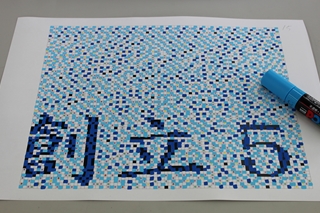

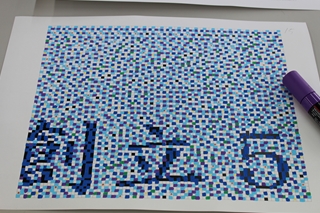

建設工学科1年生は、球磨工フェスタに向けてモザイクアートを制作中です。

画像をソフトに読み込ませ、8色に色を分解してプリントアウトします。A3用紙に100枚近くの枚数になりました。

画材は、絵具、油性ペン、色紙、クレヨン等いろいろ考えられますが、今回は、扱いやすく発色の良い水性顔料ペンを選びました。

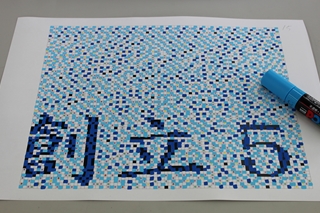

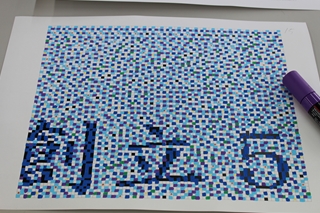

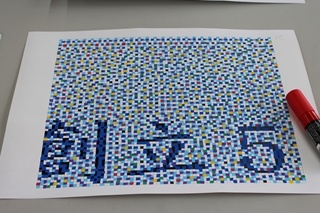

色を塗っている様子です。グンと集中力が上がります。

できるだけはみ出さないように、一辺4mmのマス目を丁寧にペンで塗っていきます。

青色、水色、紫色、黄色、赤色と塗り足していきます。

当日に向けてクラス全員で一生懸命描き上げています。

さて、どんなモザイクアートが完成するのでしょうか??

球磨工フェスタでの展示をお楽しみに!!

画像をソフトに読み込ませ、8色に色を分解してプリントアウトします。A3用紙に100枚近くの枚数になりました。

画材は、絵具、油性ペン、色紙、クレヨン等いろいろ考えられますが、今回は、扱いやすく発色の良い水性顔料ペンを選びました。

色を塗っている様子です。グンと集中力が上がります。

できるだけはみ出さないように、一辺4mmのマス目を丁寧にペンで塗っていきます。

青色、水色、紫色、黄色、赤色と塗り足していきます。

当日に向けてクラス全員で一生懸命描き上げています。

さて、どんなモザイクアートが完成するのでしょうか??

球磨工フェスタでの展示をお楽しみに!!

球磨工フェスタ販売品製作中

建設工学科では、11月4日(日)に開催される球磨工フェスタで販売する製品を製作しており、まもなく完成します。1年生は工業技術基礎で「飾り棚」、3年生は実習で「DVDラック(多目的スタンド)」の製作にあたっています。球磨工フェスタでは、これらの製品を格安(まさかのワンコイン!)で販売する予定です。なお、当日は早い者勝ちとなっています。なお、建設工学科では、次のものを準備して皆さんをお待ちしています。

1年生:「飾り棚」販売、モザイクアート製作展示

2年生:「本格派キックボーリング」、「レッツゴルフ」

3年生:「カップラーメン&ジュース」販売、「DVDラック」販売

1年生:「飾り棚」販売、モザイクアート製作展示

2年生:「本格派キックボーリング」、「レッツゴルフ」

3年生:「カップラーメン&ジュース」販売、「DVDラック」販売

高所作業車特別教育

平成24年8月29日(水)学科講習、30日(木)実技講習

建設工学科では2日間にわたって高所作業車特別教育を実施しました。受講者は、建設工学科2年生22名、3年生18名、建築科3年生7名の合計47名です。時折雨も降りましたが、無事実技講習を終え、受講者諸君全員がバケットを自在に操るまでに上達していました。

高所作業車は、建設系に限らず鉄道系や電気系の仕事に携わる人には必要な資格です。7年くらい前に、建設工学科の卒業生から「絶対必要な資格です」という話を聞き、講習を始めました。今回講習をしていただいた方からも「熊本市富合にある新幹線車両基地に勤務される人も高所作業車の講習を受講する人が多いんですよ」というお話を聞きました。 建設工学科では、こうした意見を反映し、これからも実社会で役に立つ資格の取得を目指します。

建設工学科では2日間にわたって高所作業車特別教育を実施しました。受講者は、建設工学科2年生22名、3年生18名、建築科3年生7名の合計47名です。時折雨も降りましたが、無事実技講習を終え、受講者諸君全員がバケットを自在に操るまでに上達していました。

高所作業車は、建設系に限らず鉄道系や電気系の仕事に携わる人には必要な資格です。7年くらい前に、建設工学科の卒業生から「絶対必要な資格です」という話を聞き、講習を始めました。今回講習をしていただいた方からも「熊本市富合にある新幹線車両基地に勤務される人も高所作業車の講習を受講する人が多いんですよ」というお話を聞きました。 建設工学科では、こうした意見を反映し、これからも実社会で役に立つ資格の取得を目指します。

アーク溶接特別教育

平成24年8月22日(水)から24日(金)にかけてアーク溶接特別教育を実施しました。受講者は、建設工学科2年生10名と3年生7名の希望者合計17名です。

22日から23日の午前中には、アーク溶接に必要な知識や安全上に関わる講義を受講し、23日午後から実技指導が行われました。はじめのうちはアーク放電にびびり気味でしたがそれにも少しずつ慣れ、24日の最終日には全員がしっかりと溶接の技術を身に付けたようです。近年、建設工学科では建設会社よりも鉄道系や製造系の企業への就職が多くなっており、この3日間で身に付けた技術は、将来きっと役に立つだろうと思います。

なお、夏休みの最後には、47名の生徒が高所作業車の特別教育を受講します。

22日から23日の午前中には、アーク溶接に必要な知識や安全上に関わる講義を受講し、23日午後から実技指導が行われました。はじめのうちはアーク放電にびびり気味でしたがそれにも少しずつ慣れ、24日の最終日には全員がしっかりと溶接の技術を身に付けたようです。近年、建設工学科では建設会社よりも鉄道系や製造系の企業への就職が多くなっており、この3日間で身に付けた技術は、将来きっと役に立つだろうと思います。

なお、夏休みの最後には、47名の生徒が高所作業車の特別教育を受講します。