タグ:SS国語探究

SS国語探究「国語×化学」クロスカリキュラム①

11月14日(月)1年2組グローバル探究コース39名を対象に、国語×化学のクロスカリキュラムを実施しました。テーマは「どうすれば水俣病は止められたのか~科学・歴史を学ぶ意義~」です。

これまで主に社会科学的な視点から捉えてきた水俣病を、高校化学の視点で掘り下げていきました。

水銀とはどういうもの? どんな種類がある?

毒性の強さと水に溶ける・溶けないの関係は?

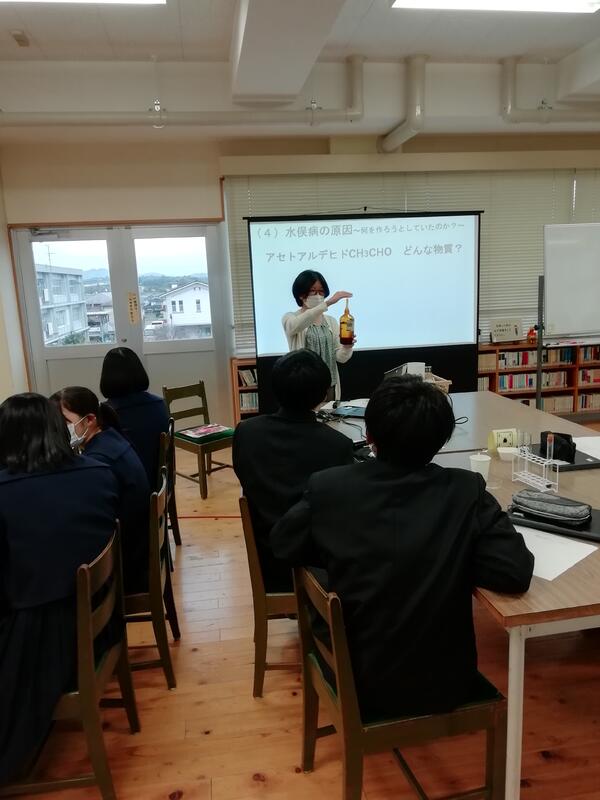

当時チッソは何を原料にして、何を合成しようとしていたの?

メチル塩化水銀はどのようにして生じたの?

次々と出される問いかけに、懸命に答えを考えます。

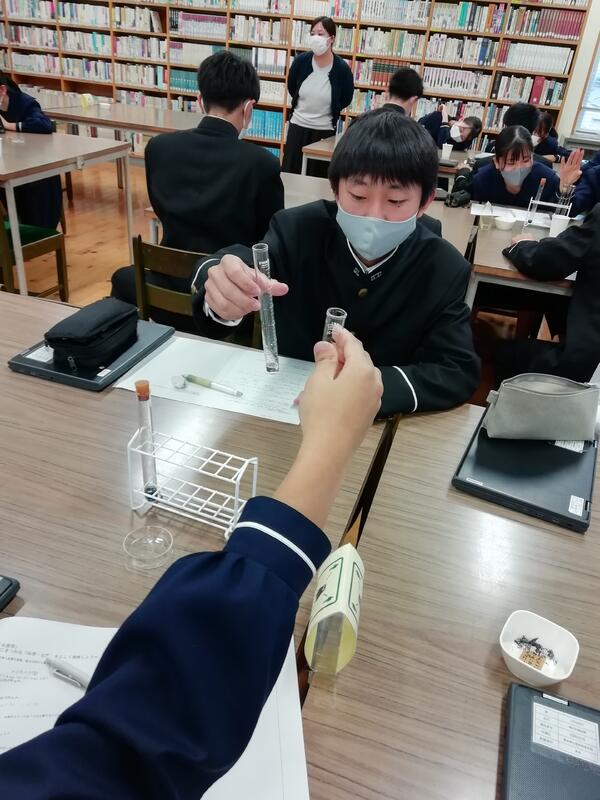

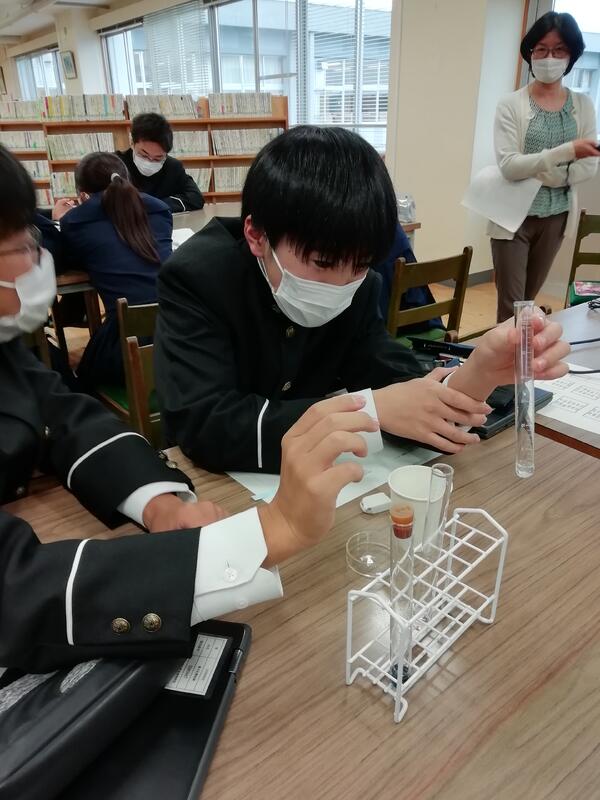

亜鉛や銅を塩酸に溶かして観察をしました。

アセトアルデヒドの匂いを嗅いでみました。

最後に、水俣病はどうしたら防ぐことができたのか。どの段階で間違えたのかを化学の視点から振り返ってみました。

次回の国語探究も「国語×化学」のクロスカリキュラムです。

今日の授業をさらに掘り下げていきます。

SS国語探究「水俣学連続講座⑤」

11月7日(金)、1年2組グローバル探究コース39名を対象に、第5回水俣学連続講座が実施されました。

講師は熊本学園大学水俣学研究センター長の 花田昌宣(まさのり) 様です。

9月よりスタートしたこの講座も本日で最終回。

今までの学びを振り返りながら、水俣病の課題を「企業・科学者」「市民・漁民」「患者/被害者・法」の観点から改めて掘り下げ、全体像を捉えていきました。

(生徒の感想)

5W1Hの観点で見直した時、分かっているつもりで分かっていなかったことに改めて気づきました。当時、伝染病でないことは感染経路がたどれないことからも明白であり、漁師の方々はチッソの排水が原因であることを海の異変から知っていました。チッソという大企業の、高い技術や知識を持っている人たちが引き起こした人災であることを改めて学びました。

今後は3月の発表会に向けて9つのテーマを設定し、グループ毎に学びを深めていきます。

SS国語探究「水俣学連続講座④」

10月25日(金)1-2組(グローバル探究コース)を対象に、第4回水俣学連続講座を実施しました。

講師は熊本日日新聞社編集局・地域報道本部社会の石貫謹也(いしぬき きんや)様です。

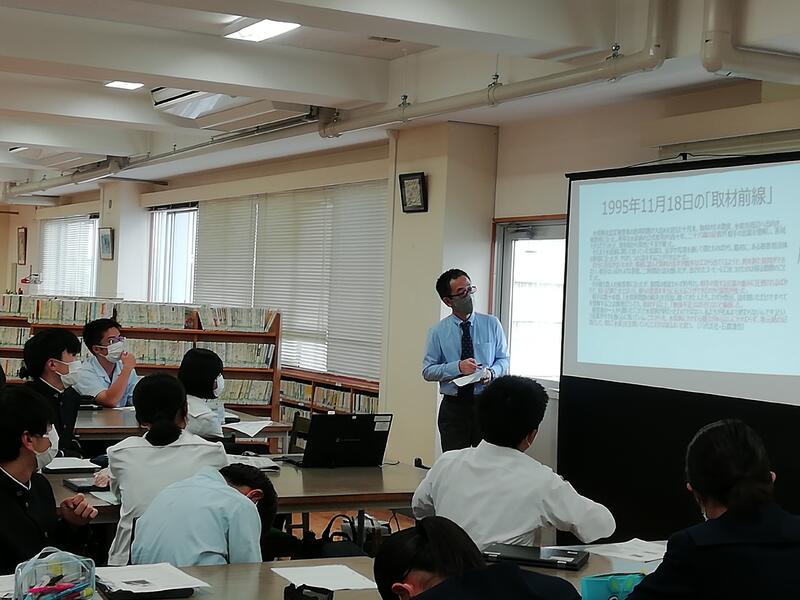

今回は報道機関の立場から、「記者の目線で捉えた水俣」について語っていただきました。

以下、生徒の感想です。

「私は水俣病について探究する前までは、何十年も国や県と闘っている方々が居て、今も苦しんでいる方々がいらっしゃることを知りませんでした。公害の負の部分は知っていましたが、その背後に、『豊かさを追い求める人間』がいたことには気づいていませんでした。今回は記者という立場からのお話を伺う中で、ネットや本で調べただけでは分からない、取材時に石貫さんが感じたこと・考えたことを知ることができ、とても貴重な体験でした。講義を受ける中で、水俣病を終わらせないよう伝え続けることが大切だという思いを強くしました。」

SS国語探究「水俣学連続講座③」

10月21日(金)、グローバル探究コース(1年2組)を対象に、水俣学連続講座を実施しました。

講師は熊本学園大学水俣学研究センターの井上ゆかり先生です。

今回で3回目となる講座のテーマは「不知火海沿岸漁村の暮らしと水俣病」。

不知火海の海流の流れと被害の分布等、様々な科学的データを元に講義をしていただきました。

以下、生徒の感想です。

「今日の講話の中で印象に残ったのは『中立って何だろう?』という原田医師の言葉です。水俣病認定患者である岩本さんのお父さんが庭先でしゃがんで包丁で魚をさばく写真があります。その写真を見て、熊本県は『症候は認められないか、認められるとしても軽度であった。昭和48年の両親の写真でも起⽴時の姿勢に異常は認められない。

(略)したがって、原告の両親が認定患者であることから、直ちに原告がメチル⽔銀中毒症を発症するに⾜りるだけのメチル⽔銀暴露があったとはいえない』と告げたと聞き、衝撃を受けました」

この連続講座もあと2回です。次回は本校卒業生でもある、熊本日日新聞社の石貫様がご来校くださいます。