理科部ブログ

【理科部】荒尾干潟のカニを探そう!

中間考査が終わり、5月24日、理科部では荒尾干潟にて自然学習に取り組みました。

まず、荒尾干潟水鳥湿地センターにて施設の案内と荒尾干潟の講義をしていただきました。

長靴を履いて、潮の引いた干潟を歩いて生きものを探します。

干潟はちょっと歩くだけでカニや貝やトビハゼなどの生きものがたくさんいました。

このたくさんの生き物がいるからシギやチドリの渡り鳥が荒尾干潟に集まって来るんだと実感しました。

干潟を歩いて行くと徐々に泥の部分が多く、歩きにくくなってきましたが、泥に足を取られながら干潟の奥の方までみんなで歩きました。

干潟は風が心地よく遠くまで見渡すことができ、とても気持ちがよかったです。

荒尾干潟には豊かな生態系があり、たくさんの生き物が暮らす場所であることを学ぶことが出来ました。

【理科部】春を告げる渡り鳥たちとの出会い

5月13日(月)、理科部で荒尾干潟に渡り鳥の観察へ行きました。

荒尾干潟では4~5月は春の渡りのシーズンで、シギやチドリの渡り鳥が干潟をにぎやかにしています。

この日は風がとても強く、しばらく待っていると潮が引き始めた干潟にシギやチドリが一斉にやってきました。

シギ・チドリは保護色の茶色っぽい鳥が多いですが、望遠鏡や双眼鏡を使って鳥の種類を見分けます。

今シーズンはキアシシギを一番多く見かけました。

胸がオレンジなのはオオソリハシシギのオスの特徴です。

チュウシャクシギとキョウジョシギです。

ダイゼンがカニを何回も落っことして、足をもいでから食べていました。

最後にシロチドリが走って餌を探しているかわいい姿も観察することが出来ました。

5月の第2土曜日は「世界渡り鳥の日」に制定されており、数千キロを移動する渡り鳥の保全について考える日です。

この渡り鳥たちはあと2,3週間すると繁殖のため北のアラスカやシベリアに向けて旅立ちます。

カニやゴカイなどの生き物が豊富な荒尾干潟は渡り鳥たちの貴重な休息場所になっています。

荒尾干潟の自然の豊かさを実感するとともに、生態系や生物多様性は世界中とつながっているということを学ぶことが出来ました。

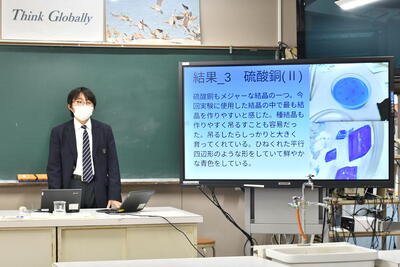

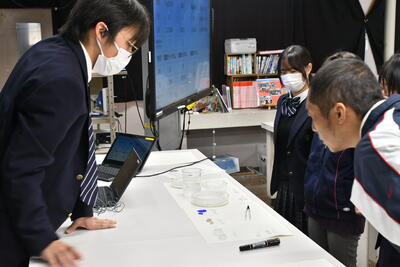

【理科部】ミニ研究発表会

理科部ではここ4ヶ月ほど1人1テーマでミニ研究を行ってきました。

今週はそれぞれ研究内容をまとめて発表会を行いました。

「結晶の形の不思議」

いろんな物質の再結晶化に挑戦しました。

大きな結晶を作れる物質とそうでない物質があることが分かりました。

「いろんな油で透明セッケンをつくろう」

油の違いでせっけんにどんな違いが出るか検証し、どうしたら透明化できるか研究しました。

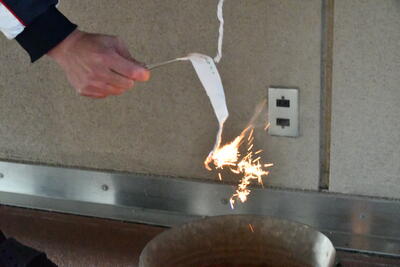

「炎色反応の研究」

炎色反応の色の違いや花火を作ることに挑戦しました。

最後には研究成果の手作りした線香花火を披露してくれました。

0.2gの試薬でこの輝きにみんな感動していました。

それぞれの発表を聞いたり質問しあったりすることで、自分では気づかなかったことに気づくことができました。

自分の手で実験したからこそいろんな困難や失敗もありましたが、失敗から学んだことがたくさんありました。

これからの活動につなげていきたいと思います。

【地域貢献部・理科部】荒尾干潟で清掃活動&貝殻ワークショップ

9月24日(日)地域貢献部と理科部の生徒8人が荒尾干潟で行われた TOYOTA SOCIAL FES!! 2023 のボランティアスタッフとして参加しました。

美しい秋晴れの景色の中、参加者と一緒に干潟の清掃を行いました。

きれいに見えた海岸もよく目をこらすと小さなプラスチックや漁業の部品などがたくさん見つかりました。

ワークショップでは貝殻をひもに通してモービルを作ったり、貝殻に絵を描いたりして楽しみました。

7月の暑い中に拾い集めた貝殻を使って子供たちが楽しそうに工作する姿にちょっとうれしくなりました。

みんなで荒尾干潟をきれいにして、地域の方々と交流することが出来、心地よい疲労感と達成感がありました。

【理科部】岱志塾「わくわく!理科実験教室」

夏休み恒例の岱志塾が今年も行われました。

荒尾市内の小学生4~6年生を対象に高校生が先生となり、体験学習を行います。

理科部では「楽しい理科クイズ」と「キラキラ魔法の小ビン」と「夏のシャボン玉祭り」の体験を実施しました。

まずはチーム対抗の「楽しい理科クイズ」です。

4人1班で初めて会った友達とクイズの答えを考えます。

1問1問とても盛り上がりました。

最後は実験クイズ!実際に実験してみて答え合わせです。

続いて「キラキラ魔法の小ビン」の制作です。

ベビーオイルと色つきの水を入れて2層にして、飾り付けます。

子供たちはキラキラが大好き!目をキラキラ輝かせて作っていました。

休憩を挟んで「夏のシャボン玉祭り」3連発!

「水中シャボン玉」

「弾むシャボン玉」

「巨大シャボン玉」

子供たちは飲み込みが早く、あっという間に上手になっていました。

子供たちからは「楽しかった」「またやりたい」という感想をたくさんもらいました。

高校生・小学生お互いに学ぶところがいっぱいあって、夏休みの楽しい思い出の1ページになったことと思います。

今日の体験をきっかけに、長い夏休み、いろんなことに挑戦して、楽しんで学んでほしいですね。