理科部ブログ

【理科部】文化祭「星降るアクアリウム」&お月見

文化祭では多くの方にご観覧いただきありがとうございました。

今年の理科部展示「星降るアクアリウム」では海と宇宙をイメージした幻想的な空間の製作に、2学期の部活動の時間をかけて取り組んできました。

写真では光の演出を完全にお伝えするのは難しいですが、展示を見られなかった方のために雰囲気の一部をご紹介します。

みんなで巻き巻きして作ったコットンボールから漏れる柔らかい光がいい感じ!

カラフルで美しいステンドグラス

時々刻々と色が変化するメダカのアクアリウム

ブラックライトで光る蛍光物質

天井からつるしたクラゲや星や光るオブジェ

光る月

夏に恐竜博物館で作ったオーロラボックスも飾りました。

来場者の方みなさんにキレイ~!!と言ってもらえてとてもうれしく、頑張って良かったと 思いました。

日が暮れるのもずいぶん早くなってきたので、今週の部活動では活動終わりに望遠鏡で本物の月を観察しました。

実際に月を望遠鏡で見るとクレーターまでくっきり見えて、月のウサギを観察できました。

【理科部】TOYOTA SOCIAL FESS!!2024に参加してきました

10月26日(土)に理科部が荒尾干潟で行われた TOYOTA SOCIAL FES!! 2024 のボランティアスタッフとして参加しました。

朝から雨が降っていましたが、活動を始める頃には雨がやみ、参加者と一緒に干潟の生き物を捕まえ、観察しました。

次に干潟のゴミ拾い清掃を行いました。

一見きれいに見えた海岸もよく目をこらすと小さなプラスチックや漁業の部品などがたくさん見つかりました。

みんなで荒尾干潟をきれいにし、地域の方々と交流することができ、心地よい疲労感と達成感を感じました。

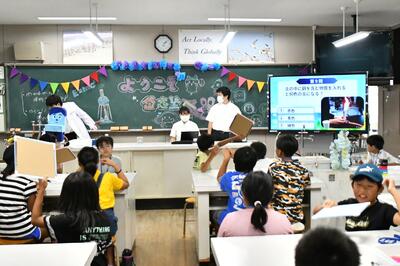

【理科部】夏休みわくわく実験教室「岱志塾」

7月24日(水)夏休み恒例の岱志塾が今年も行われました。

荒尾市内の小学生4~6年生を対象に高校生が先生となり、体験学習を行います。

理科部では「理科クイズ大会&プラ板キーホルダー作り」と「スライムボール&ふわもちスライム」の体験を実施しました。

理科部恒例となってきたチーム対抗の「理科クイズ大会」

4~5人の班で初めて会った友達とクイズの答えを考えます。

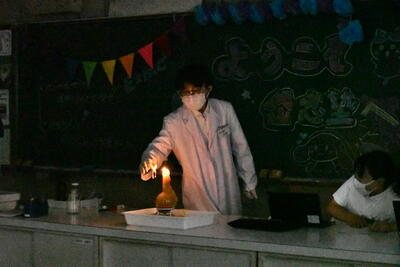

最後は実験クイズ!実際に実験してみて答え合わせです。

みんなで楽しみながら理科を学ぶことが出来ました。

クイズ大会の後は「プラ板キーホルダー作り」

みんな可愛いキーホルダーが出来ました。

部屋を移動して理科部の研究成果「スライムボール」と「ふわもちスライム」を作りました。

出来たスライムボールはどれくらい弾むかをみんなで競って遊びました。

泡をたくさん練り込んだ「ふわもちスライム」のふわふわもちもちの感触を楽しみました。

子供たちからは「楽しかった」「またやりたい」という感想をたくさんもらいました。

高校生・小学生お互いに学ぶところがいっぱいあって、夏休みの楽しい思い出の1ページになったことと思います。

今日の体験をきっかけに、長い夏休み、いろんなことに挑戦して、楽しんで学んでほしいですね。

【理科部】恐竜時代へタイムトリップ!御船町恐竜博物館で大興奮の1日

理科部では6月9日(日)ポケモン大好き恐竜大好きという生徒の発案で御船町恐竜博物館に行ってきました

御船町恐竜博物館では特別展「ポケモン化石博物館」が開催中で、実物大の「カセキポケモン」が展示されていたり、ポケモンと古生物を比較したり、昔の生き物について楽しく学ぶことができました。

常設展示の方も大小たくさんの恐竜の化石に圧倒されました。

本物の化石に触りながら学芸員の方に化石や地層の話をしていただき、体験プログラムでオーロラボックスを作りました。

小雨が降ったりやんだりの天気でしたが、近くの恐竜公園まで歩いて行き、恐竜やブルック像と記念写真を撮りました。

恐竜や古生物についてたくさん学ぶことができた有意義で楽しい一日でした。

【理科部】川の生き物GETだぜ!!

5月31日(金)午後、理科部では海陽中学校近くの水路に生き物採取に行きました。

雨が上がって、涼しく、活動にちょうどよい時間でした。

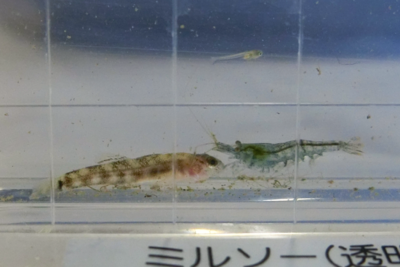

生徒たちは小さなメダカやザリガニやヌマエビなどを次々に捕まえていました。

身近なところにもいろんな生き物がいることを実感でき、まずまずの収穫に心地よい疲労感と達成感がありました。

捕まえた生き物を持ち帰り、生物室に水槽を1つ増やして観察しました。

これらの生き物を飼育しながら、成長を見守りたいと思います。