小学部メニューはこちらから☟

活動報告

見学旅行 in水俣 ~小学部5,6年生~

11月20日(木)に、見学旅行に行きました。

水俣病について事実を知り、そこから環境保全や、差別・偏見について考えを深めること、盲学校の同級生と交流することを目的として、盲学校と合同で水俣に行きました。

11時半頃水俣市立水俣病資料館に到着し、資料館では、それぞれメモを取りながら展示を見て回りました。これまで総合的な学習の時間に水俣病について調べてきましたが、それでもインターネットや本には載ってないような新しく知る情報がたくさんあり、水俣で実際に起きたことという実感を持ちながら深く学ぶことができました。

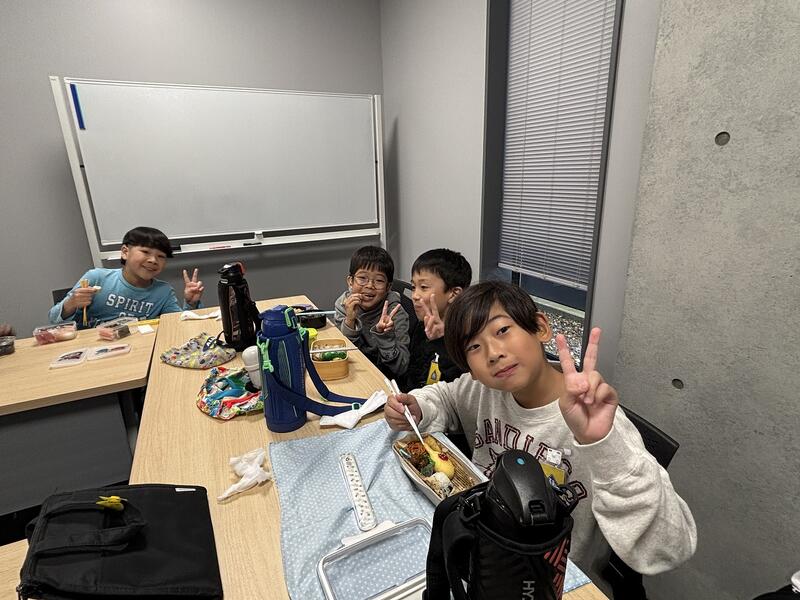

昼食は、水俣病資料館横の広場で盲学校の友達と一緒に食べました。

午後は熊本県環境センターで環境保全について学びました。環境センターには環境にいいこと悪いことを判断するゲームや、いかにエコなものを選んで買うことができるかの買い物ゲームなど、楽しみながら学べるゲームがたくさんあり、夢中になってプレイしていました。

その後、水俣を出発し、帰りのバスでは寝る児童も出てくるかな~と思いきやずっと喋りっぱなしで盲学校に到着し、解散しました。楽しい思い出も作りつつ、水俣について学んだことを多くの人に伝えてほしいと思います。

見学旅行に行きました!~小学部1,2年生~

11月20日(木)に、見学旅行に行きました。

公共施設と公共交通機関の使い方を学ぶこと、秋を感じることの2つを目的とし、見学しました。

行き先は、こども本の森熊本、水前寺児童公園、熊本県庁でした。

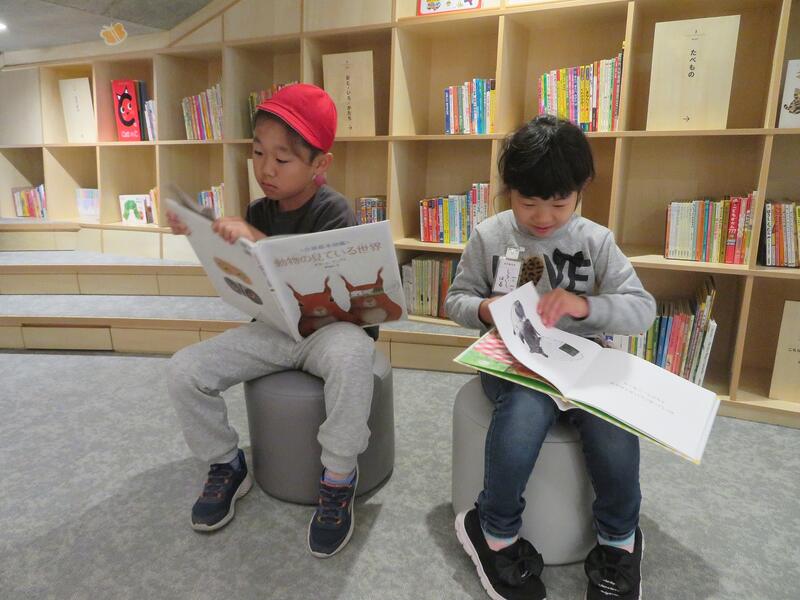

熊本市電や産交バスを利用し、料金の払い方や身障者手帳の使い方などを学ぶ機会になりました。

こども本の森熊本では、子供たちそれぞれが興味のある本を夢中で読んでいました。学校の図書室とは、違った雰囲気の中での読書を存分に楽しむことができました。

昼食は、水前寺児童公園で食べ、ブランコや鬼ごっこなどで楽しく遊びました。

充実した一日を過ごし、笑顔いっぱいの子供たちでした。

見学旅行に行きました!~小学部3,4年生~

11月13日(木)に、見学旅行に行きました。

行き先は、霊台橋、円形分水、通潤橋、清和文楽館です。

移動中のバスの時間も友達との会話やゲームをし、楽しむことができました。

通潤橋では、橋の上から放水を見て、水の迫力に感動し「すごいね」、「きれいだね」などと感想を伝え合うことができました。

清和文楽館では、文楽鑑賞・体験をしました。公演も体験も貸し切り状態であったため、最前列で人形の細かい動きを見ることができ、贅沢な時間を過ごしました。

充実した一日となりました。

初めて狂言を体験しました!

10月7日(火)に、狂言のワークショップを行いました。

東京から、「万作の会」の狂言師の方々にお越しいただき、ワークショップをしていただきました。

「狂言」という文化に触れる機会はなかなかないと思います。今回、「蝸牛」という作品の中の囃子詞に合わせて手や足を動かしたり、「梟山伏(ふくろやまぶし)」という作品の梟の動きを表現したりなどワークショップを楽しむことができました。

「蝸牛」のワンシーンをステージ上で演じていただきました。

狂言師の方々の歩き方や身体の動かし方などに注目しながら、演技を見ました。

梟の動きの中に、最後「ぽー」と言いながら大きく手を広げる動きがありました。

学部ごとに披露し、それぞれの良さが出た梟が表現できました。

12月には、本校で公演が予定されています。公演をきっかけにさらに狂言の魅力を感じられればいいなと思います。

1学期を振り返って

7月18日(金)に終業式を行いました。

子供たちは、それぞれに楽しかったこと、嬉しかったこと、頑張ったことなどを、振り返ることができたのではないでしょうか。

1学期の行事を中心に、振り返りたいと思います。

・歓迎遠足

・運動会

・熊ろう公開デー

・プール開き

・生活科

・交通安全教室

・未来へつながるプログラム

1学期は、たくさんの行事がありました。30度超えの気温が高い日が続く中、子供たちは暑さに負けず、学校生活を送ることができました。

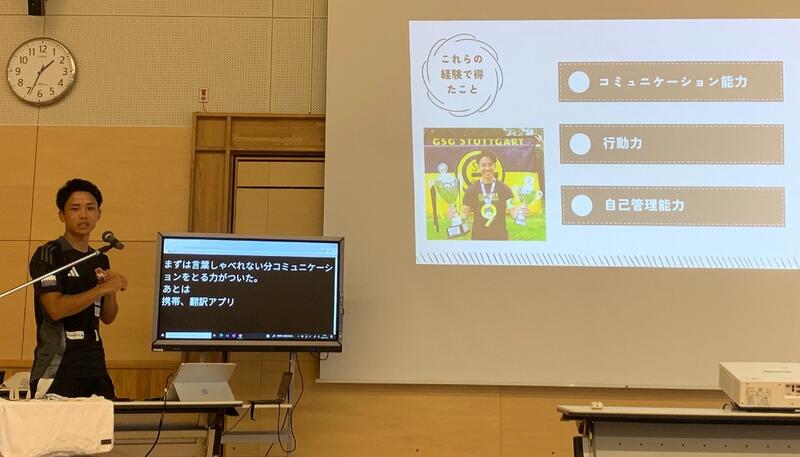

また、1学期末には、「東京2025デフリンピック」大会に向けた「未来へつながるプログラム」として、湯野琉世選手が講演をしてくださいました。世界で活躍される先輩を前に、子供たちは憧れの視線を向けて話をきいていました。子供たちにとっても貴重な機会になりました。

夏休みは、安全に楽しく過ごして、2学期からまた元気に学校に来てほしいと思います。

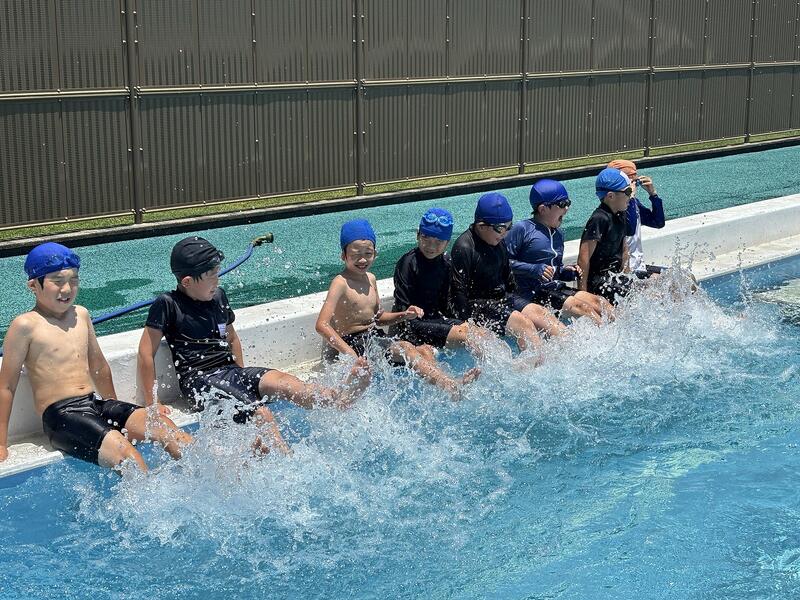

水泳の授業が始まりました!

今年も水泳の時期がやってきました。

子供たちは、とても楽しみにしていたようです。

今年も例年通り気温が高く、暑い日が続いており、プールの水がお風呂のようになっていることもありましたが、授業を楽しむことができています。

水泳の授業を重ねるうちに、長い時間潜ることができるようになったり、泳げる距離が長くなったりと少しずつ成長する子供たち。

水泳の授業が終わることに寂しさを感じている子供たちもいますが、プール納めの日まで、楽しんでほしいと思います。

待ちに待った 運動会!

5月20日は運動会を行いました。今年度は予備日に実施したため、平日開催となりました。小学部は、「徒競走」「技巧走」「どっちが広い?リバーシゲーム(団体競技)」「全員リレー」など多くのプログラムに参加しました。

当日は、とても暑い中での競技となりましたが、子供たちはゴールテープを目指して一生懸命走ったり、赤白のカードをひっくり返したりとそれぞれの頑張りが輝いた運動会となりました。

ようこそ 小学部へ! 歓迎遠足

4月18日は子供たちが楽しみにしていた歓迎遠足。今年度は雨天のため、体育館で歓迎行事を行いました。新1年生6人が、自己紹介をした後、児童会の進行で「陣とりゲーム」と「陰のリーダー探しゲーム」を楽しみました。

お昼は、6つのグループに分かれて楽しく会話をしながらお弁当を食べました。

新1年生と楽しい時間を過ごし、仲が深まった小学部の子供たち。

来年は、晴天になることを願っています。

小学部 送別遠足

2月27日(木)に送別遠足が行われました。今年度は、バスで山鹿市の「あんずの丘」に出掛けました。出発前に6年生を送る会を行い、「6年生と一緒に思い出をたくさん作るぞ!」という気持ちで、学校を出発しました。

到着後、「あんずの丘」の伝統工芸館にて、陶芸体験(絵付けコース)を行いました。クレヨンや絵の具で絵を描き、自分だけのお皿やコップを作ることができました。焼き上がりがとても楽しみです。

その後、新児童会によるレクリエーションがありました。今回は、「なべなべそこぬけ」と「だるまさんが転んだ」の二つのレクリエーションを行いました。熊本聾学校のみんなが楽しめるようにルールを工夫したことで、どちらも大盛り上がりでした。

そして子供たちが待ちに待ったお弁当の時間。ぽかぽかと暖かい日差しの中、縦割り班でお弁当を食べました。お喋りをしながら美味しいお弁当を食べ、笑顔が溢れていました。お腹いっぱいになった後は、ふれあい広場で遊びました。滑り台やネット登りなど、大きなアスレチックで時間いっぱい遊び、大満足の子供たちでした。

ペンタゴンものづくり教室

1月22日(水)に小学部4・5・6年生が、「ペンタゴンものづくり教室」として、筑波技術大学の学生さんとオンラインで交流しました。この日のために、二つの活動を準備していただきました。

一つ目は、学生さんが表現された手話が表すものを答える、手話方言に関するクイズでした。「国語」「体育」「茶色」「旅行」など、普段熊本聾学校の子供たちが使っている手話表現とは異なる表現の仕方に、「え!?」と驚く子供たち。手話にも方言があることを実感する良い機会となりました。

二つ目の「連想ゲーム」では、数字の「1」と数字の「2」を表す手の形で、どんな手話を表すことができるか考えました。数字の「1」の手の形からは、「遊ぶ」「正月」などを、数字の「2」を表す手の形からは、「歌」「見る」などを、一つも被ることなく、全員で連想することができました。

聾学校ならではの楽しい活動を準備していただき、終始大盛り上がりでした。筑波技術大学のみなさん、ありがとうございました。

5・6年生 修学旅行

10月29日(火)30日(水)は5・6年生9人の修学旅行でした。

小学部では、2年に一度、5・6年生合同で長崎・佐賀方面に出かけています。

一日目は長崎市内で被爆遺構めぐりをしました。

このほか、爆心地に近い山里小学校にも行き、防空壕や資料室を見学しました。

子供たちの感想より

「平和の泉の『のどがかわいてたまりませんでした。』の文が心に残った。油が浮いた水も飲むくらい、のどがかわいていたんだと思った。」

「原爆で破れた服ややけどした人の写真を見て、あまりにひどいと思った。」

「資料館の展示を見て、平和がどれほど大切か分かった。」

「原爆で人とはしごが一瞬で影になった写真を見た。温度の高さが分かった。」

遺構巡りと資料館見学は、それぞれの心に強く残ったようでした。

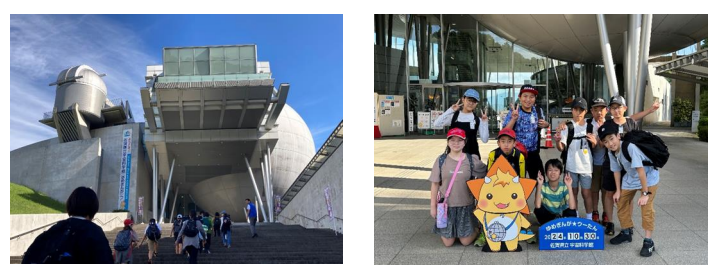

二日目は、佐賀県立宇宙科学館「ゆめぎんが」へ。

プラネタリウムや常設展示物を見たり、体験をしたりと楽しく活動することができました。

最初は緊張している児童もいたようですが、協力し合って元気に過ごすことができました。

今回の旅行での学びは、12月に予定している学習発表会で発表する予定です。

3・4年生 見学旅行

10月18日(金)に、3・4年生が見学旅行に出かけました。子供たちはこの日のために、インターネットや本で事前学習を重ねてきました。

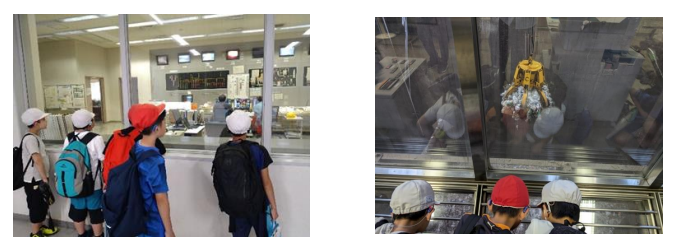

らくのうマザーズ熊本工場では、牛乳ができるまでの流れを詳しく教えていただきました。また、運ばれてきた牛乳の重さを量り、検査をする様子や、牛乳パックに賞味期限が印字されていく過程などを見せていただきました。普段給食で飲んでいる牛乳がたくさんの検査を経て、自分たちの手元に安全に届くことを実感することができました。

午後からは、東部環境工場を見学させていただきました。ごみを燃やすために1年間で70億円かかることや、ごみが増えると、埋め立てる場所がなくなってしまうことなどをお話ししていただきました。ごみを減らすために、「ごみを分別すること」の大切さを再確認することができました。社会科で環境工場についての学習をしてから、ごみクレーンを見ることをとても楽しみにしていた子供たち。実際に見ると、想像していたよりも大きく、その迫力に圧倒されていました。ごみを掴む様子や、ごみクレーンの形状など、細かいところまで真剣に観察していました。

今回の社会科見学を通して、本やインターネットでは学ぶことができないことをたくさん学びました。学んだことをこれからの生活に活かしたり、他の学年の友達に伝えたりするために、学習のまとめに取り組んでいきます。

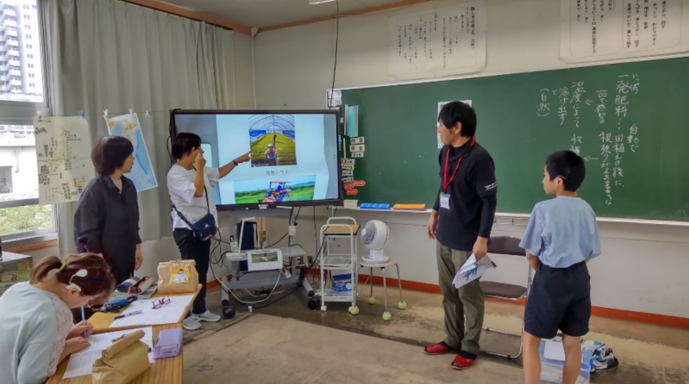

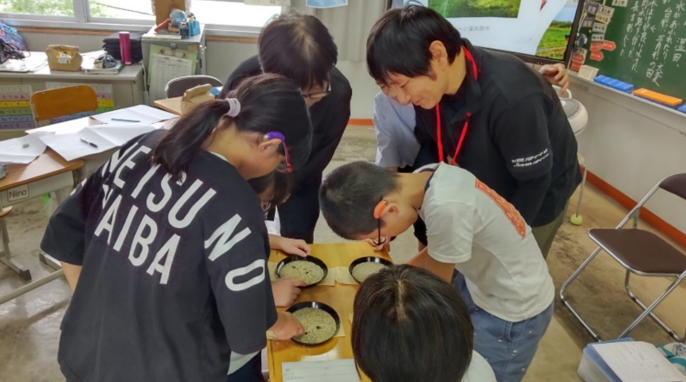

ようこそお米の先生! 米作りについて学んだよ

7月12日(金)

5年生は、社会科で「米作り」について学んでいます。

今回は、大倉俊輔さんのお父さん、大倉亮輔さんが米作りについて話をしに来てくださいました。大倉さんはJAにお勤めで、御自分のお父さんを手伝って田植えや稲刈りをされているそうです。

「田んぼの広さはどれくらいですか」「手でする作業はありますか」「米の品種はいくつありますか」・・・などなど、子供たちが事前に準備した質問ひとつひとつに、資料を見せながら丁寧に答えてくださり、子供たちは驚いたり「なるほど・・」とうなずいたりしながら、熱心にきき入っていました。

「これは機械ではなく、手でする作業です。」「大変そうですね。」(育苗箱並べ)

「どれが一等米かな」「違いは何だと思いますか」

これまでに子供たちは教科書や資料、動画などで学習してきていますが、実際に農業に携わっておられる方の話をきくことで、理解がさらに深まったように思いました。今後、米やご飯を見るたびに今日のお話を思い出すことでしょう。

昨年は3、4年生の授業に大豆名人の竹中さんが来られました。ゲストティーチャーの方々からは生きたお話を伺うことができ、とてもありがたく思っています。今後も、このような機会を設けていきたいと思います。

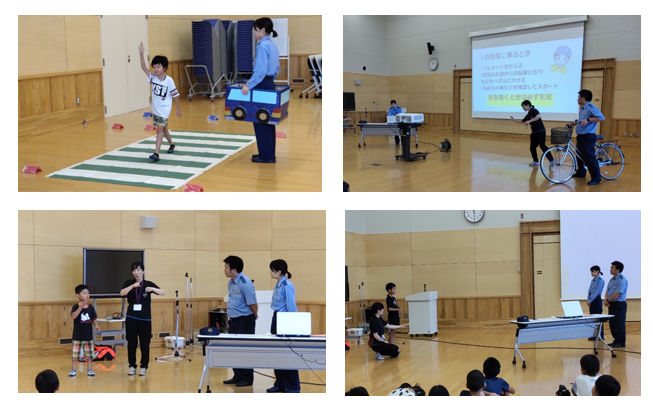

交通安全教室

7月1日(月)に2回目の交通安全教室を行いました。

今回は東警察署からお二人の警察官が来られ、横断歩道の歩き方と自転車の乗り方の指導をしていただきました。

始めにクイズ形式で交通ルールを確認した後、一人ずつ横断歩道を渡りました。

子供たちは少し緊張しているようでしたが、手の上げ方や左右の確認の仕方に気を付け、上手に横断することができていました。

後半は自転車の乗り方について説明していただきました。13歳以下は歩道を自転車で走ってもいいが、歩行者優先なので車道寄りを走ること、信号待ちなどで足をつくときは車道側でなく左足をつくこと、乗るときには必ずヘルメットをかぶることなど、詳しく教えてくださいました。

夏休み中は、家の近くで自転車に乗って遊ぶこともあるかと思います。今回教えていただいたことに加え、おうちの方とのルールも確認し、安全に、楽しく乗ってほしいと思いました。

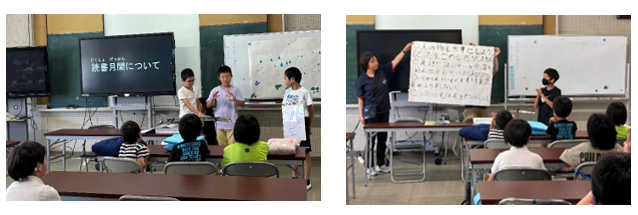

学部集会

6月12日(水)に今年度2回目の学部集会を行いました。

まず、委員会のメンバーから「読書月間」について説明がありました。本を読んで感想を書き、シールを集めるとしおりがもらえることを分かりやすく説明しました。感想カードやしおりなどは委員会のメンバーが読書月間に向けて準備を進めています。この機会にたくさんの本に親しんでほしいと思います。

次に、児童会から「いじめをなくす宣言」の発表がありました。いじめをなくす宣言は、児童会のメンバーがどうしたらいじめをなくすことができるか、どうしたら下学年にも分かりやすい宣言になるかなど、意見を出し合いながら決めました。一人一人に伝わる、くまろう小学部の「いじめをなくす宣言」になりました。

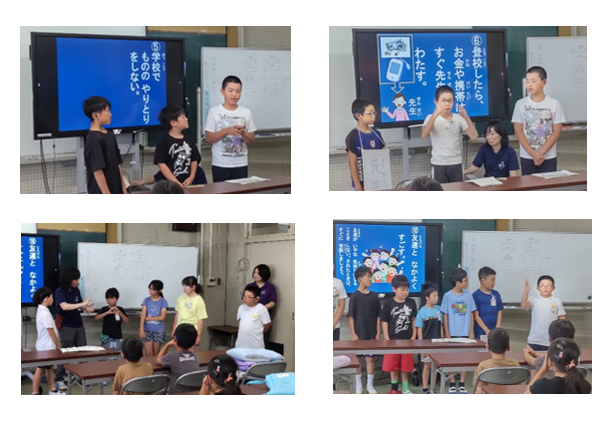

学部集会

小学部では、月に一回、学部集会を行っています。学部全員に知らせたいことがあるときや、トラブルがあったとき、皆で集まり説明をきいたり、話し合いを行ったりしています。

今年度一回目の学部集会の内容は「小学部のルール」についてでした。児童会のメンバーが、登下校の時間や持ち物、学校での過ごし方について、時には劇を交えてわかりやすく説明してくれました。

この日のために、上学年はルール一つ一つについて確認と話し合いをしてきました。みんなの前で発表することで、責任も生まれます。今後、下学年の良いお手本になってくれることと思います。学部集会を初めて経験する1年生も、最後までしっかり集中して参加することができていました。

ようこそ 小学部へ! 歓迎遠足

4月17日は子供たちが楽しみにしていた歓迎遠足。今年度は水前寺江津湖公園(広木地区)に出かけました。

到着後は歓迎行事が行われ、1年生5人が自己紹介をした後、児童会の進行でゲームを楽しみました。

班ごとにお弁当を食べたり遊んだりして、この1日でグッと仲が深まった小学部の面々でした。

朝なわとび 始まる!

なわとび発表会に向けて、今年も朝なわとびが始まりました。練習の様子を見ていると、2学期よりもたくさん跳べるようになった児童がいて、冬休みにしっかり練習をしたことが伝わってきました。入るとひんやりする体育館での練習でしたが、跳び始めるとすぐに体が温まったようで、上着を脱いで練習に取り組んでいました。練習が終わった後には息が上がり、中には座り込む児童も・・・。一生懸命取り組んだ証拠だと思いました。

なわとび発表会は1月26日(金)に実施します。朝なわとびや体育の授業の中で、跳び方のコツをつかんだり、跳び続けるために体力を高めたりして、発表会では自己ベストを更新してほしいと思います。

持久走大会!!

天気にも恵まれ、持久走大会を無事に実施することができました。

これまで、朝マラソンや体育の授業で走り込み、当日はその成果を存分に発揮できたのではないかと思います。大会前には、「宣言タイム」を児童一人一人が決め、目標を立てて本番に臨みました。自分の結果に満足した人、満足しなかった人、どちらも頑張った結果だと思います。

自分たちが走り終わった後も、最後まで友達を応援する姿が見られ、思い出に残る持久走大会となりました。

保護者の皆様、朝の送迎や当日の応援、ありがとうございました。

朝マラソン 始まる!

持久走大会に向けた練習として、今年も朝マラソンが始まりました。準備体操をして、体育委員長から注意事項を伝えられた後、5分間のランニングがスタート。時間いっぱい笑顔で走る子供たち。体育館に集まったときには「寒い・・・」と言っていましたが、ランニングが終わった後は息が上がり、体が温まった様子でした。

持久走大会は12月8日(金)です。朝マラソンや体育の授業を通して体力を高め、自分の目標タイムに挑戦してほしいと思います。