建設工学科ブログ

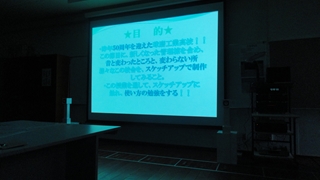

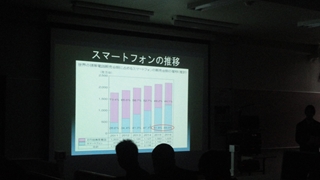

建設工学科2年情報技術基礎プレゼンテーション

平成26年3月13日(金)1~2限目、建設工学科パソコン室で、建設工学科2年生が情報技術基礎で学んだPPを利用し、プレゼンテーション発表会を行いました。

自由にテーマ設定を行い、限られた時間の中で工夫を凝らした発表をしてくれました。来年度の課題研究に向けて良い勉強になったようです。

1年建設工学科現場見学会および進路説明会

3月12日(水)に建設工学科1年の現場見学会および進路説明会が行われました。

国道3号北バイパス石田橋建設現場と白川改修現場(小蹟橋下流)を見学しました。日頃、大型の工事現場を目にする機会がないので目を輝かせて見学していました。都市計画のあり方や都市における防災の大切さなどを学ぶことができ、とても有意義な時間となりました。

午後は、熊本市総合体育館で行われた進路説明会に参加しました。もうすぐ2年生への進級を控えているので、より具体的な進路を考えるのによい時間になったのではないかと思います。

進路報告会

平成26年1月23日(木)6限目 建設工学科2年教室

建設工学科2年生に向けての進路報告会を実施しました。

建設工学科2年生に向けての進路報告会を実施しました。

難関企業に合格した建設工学科3年生3名の生徒に模擬面接と合格するための秘訣などを話してもらいました。私たち教員よりも身近な生徒が努力して、結果を出した上での話ですので、2年生も最後まで聞き入っていた様子でした。報告会終了後、2年生もだいぶ意識が変わっていたように感じられました。是非進路実現に向けて頑張ってもらいたいと思います。

課題研究発表会

平成26年1月21日(火)5、6限目

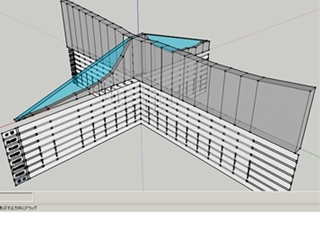

建設工学科課題研究発表会を実施しました。取り組んだ内容は木工、模型製作、3DCADを用いた構造物の復元、音響機器の製作、など様々でした。

建設工学科課題研究発表会を実施しました。取り組んだ内容は木工、模型製作、3DCADを用いた構造物の復元、音響機器の製作、など様々でした。

課題研究発表会が始まりました。

〈研究内容〉

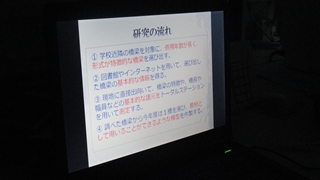

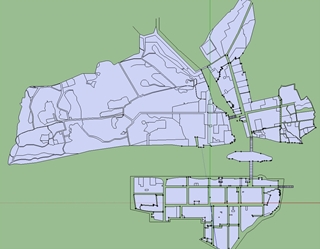

1 Google Sketch Upによる校舎の復元

2 校内環境整備と傘立ての製作

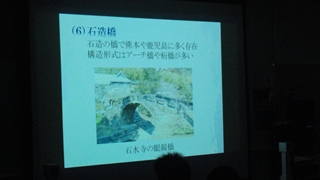

3 俺たちの橋

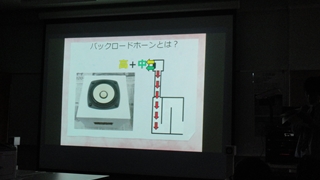

4 バックロードホーンの製作

5 人吉城の復元~3DCAD~

6 スマホスタンド

採点中です。

プレゼンも大変素晴らしく、生徒にとっては有意義な時間だったようです。発表した3年生の皆さん大変お疲れ様でした。来年2年生は今年以上の結果を期待しています。

小型フォークリフト講習2

8月5,6日に続き、29日も小型フォークリフト実技講習がありました。

今回は建設工学科2年、建築科2年の生徒の講習でした。写真を御覧ください。

今回は建設工学科2年、建築科2年の生徒の講習でした。写真を御覧ください。

小型フォークリフト講習

8月5,6日に小型フォークリフトの講習が行われました。

5日(月)は座学です。(写真の提供ありがとうございます。)

6日(火)は実技です。

上手に運転する生徒もいましたが、アクセルとブレーキを間違えたり、コーンにつっこんだりと恐い運転もありました。(午後は大きな音が何度もしていましたが、大丈夫だったのでしょうか?)

1つ1つの確認作業を忘れずに行い、慎重に運転してください。実際に運搬するものは私物ではなく、材料や製品であることがほとんどです。落下させたり、傷つけたりすれば問題ですよ。(もちろん、フォークリフト本体も壊さないでくださいね。)

5日(月)は座学です。(写真の提供ありがとうございます。)

6日(火)は実技です。

上手に運転する生徒もいましたが、アクセルとブレーキを間違えたり、コーンにつっこんだりと恐い運転もありました。(午後は大きな音が何度もしていましたが、大丈夫だったのでしょうか?)

1つ1つの確認作業を忘れずに行い、慎重に運転してください。実際に運搬するものは私物ではなく、材料や製品であることがほとんどです。落下させたり、傷つけたりすれば問題ですよ。(もちろん、フォークリフト本体も壊さないでくださいね。)

平成24年度くまもとICTコンテスト

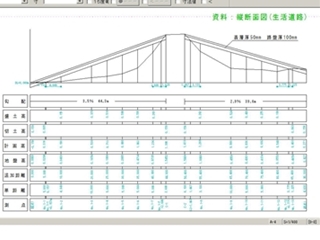

平成24年度くまもとICTコンテスト 「3次元縦断面図」 マルティメディア部門入選

平成25年2月20日(水)熊本市内の水前寺共済会館において、平成24年度くまもとICTコンテストの表彰式が開催されました。

建設工学科では、人吉市内で頻繁に発生している自転車事故について、土木技術の観点からその原因を究明できないか検討してきました。私たちは、授業で学んだ縦断面図(進行方向に描いた図面)をGoogleSketchUpを使って3次元化し、立体的に道路の構造を分析することにしました。その結果、人的ミスだけでなく道路の構造上の問題によって事故が発生していることを解明することができました。

銅山川の調査(平成24年度まとめ)

| 平成24年 5月10日(木) 平成24年 5月17日(木) 平成24年 5月31日(木) 平成24年 6月 7日(木) 平成24年 6月14日(木) 平成24年 6月20日(木) 平成24年 7月10日(火) 平成24年 7月12日(木) 平成24年10月30日(火) 平成24年11月 1日(木) 平成24年11月 6日(火) 平成24年11月 8日(木) 平成24年11月15日(木) | 調査開始(踏査) 地図作成のための簡易測量(採掘坑、住居跡などを発見) 水生生物の調査(狭域の水生生物を調査) 岩石の調査(岩石の分類) 岩石の密度試験(含有物の特定) 岩石の科学的分析(含有物の特定) 水生生物の調査(広域にわたる水生生物の調査) 調査結果の整理 パックテスト(Cuイオン、Feイオン検出できず) 縦断測量計画 縦断測量 縦断面図の作成 銅山川水面の測定 |

これまでの調査結果から、我々は次のような仮説を立てた。

仮説1 夏の時期には洪水が発生し、銅を含む岩石が破砕し、銅がむき出しの状態で河床に体積しているのではないか。

仮説2 夏には砂防ダム手前に滞留する水温はかなり高くなるため、このとき銅イオンが溶出しているのではないか。

仮説3 水温が低く、洪水等が起こらないため、冬期には銅イオンが検出されないのではないか。

| 平成24年11月20日(火) 平成24年12月20日(木) 平成25年 1月 8日(火) 平成25年 1月15日(火) 平成25年 1月17日(木) 平成25年 1月21日(火) | 水槽実験準備 水槽実験開始 水槽実験1(常温、自然・割裂) 水槽実験2(水温40度、自然・割裂) 水槽実験3(常温、緑青がみられる岩石) 水槽実験4(水温40度、緑青がみられる岩石) |

水槽実験から、次のような結果を得た。

| 実験 | 水槽実験1,2 | 水槽実験3,4 | |

| 自然の状態 | 割裂の状態 | ||

| 水道水を入れた直後 | Fe 0 mg/L Cu 0 mg/L | Fe 0.2 mg/L Cu 0~0.2 mg/L | Fe 0 mg/L Cu 0.5~1.0 mg/L |

| 常温のまま数日間放置 | Fe 0 mg/L Cu 0 mg/L | Fe 0 mg/L Cu 0 mg/L | Fe 0.2 mg/L以下 Cu 2.5 mg/L |

| 水温40度で数日間放置 | Fe 0~0.2 mg/L Cu 0 mg/L | Fe 0~0.2 mg/L Cu 0~0.5 mg/L | Fe 0.5 mg/L Cu 10.0 mg/L以上 |

以上の結果から、我々が立てた仮説が立証されたと同時に、Cuイオンが原因で銅山川に魚がいないことがわかった。

次年度については、実験に用いた岩石がどのエリアにどの程度分布しているのかを調査し、原因となる岩石を取り除く工法や工事費などを検討していきたいと考えている。

銅山川の調査11 H25.1.15,H25.1.17

河床の岩石をハンマーで割り水槽実験を行った。低水温では鉄や銅は検出されなかったが、水温を上げると鉄イオンが0.2mg/L、銅イオンが0.5mg/L検出された。以上のことから、

①夏には砂防ダム手前に滞留する水温はかなり高くなるため、このとき銅イオンが溶出するのではないか。

②夏には洪水が発生し、銅を含む岩石が破砕し、銅がむき出しの状態で河床に体積しているのではないか。

という我々の仮設が立証できたのではないかと思う。

次に、銅を多く含むと思われる岩石を用い、同様の水槽実験を行うことにした。実験に使用した岩石の表面には緑青が見られ、現地ではたくさんではないが容易に発見できる岩石である。水道水を入れた直後のパックテストでは、銅イオンが0.5~1.0mg/L検出された。2日後には、鉄イオンが0.2mg/L、銅イオンが2.5mg/L検出された。様子を観察すると、水槽の水は青色になり、白い浮遊物が多く見られた。化学の先生の相談したところ、銅と二酸化炭素が反応したものが浮遊しているのではないかということであった。現在、水温を上げており、その様子を観察している。

①夏には砂防ダム手前に滞留する水温はかなり高くなるため、このとき銅イオンが溶出するのではないか。

②夏には洪水が発生し、銅を含む岩石が破砕し、銅がむき出しの状態で河床に体積しているのではないか。

という我々の仮設が立証できたのではないかと思う。

| 実験 | 岩石の状態 | |

| 自然の状態 | 割裂の状態 | |

| 水道水を入れた直後 | Fe 0 mg/L Cu 0 mg/L | Fe 0.2 mg/L Cu 0~0.2 mg/L |

| 常温のまま数日間放置 | Fe 0 mg/L Cu 0 mg/L | Fe 0 mg/L Cu 0 mg/L |

| 水温を上げて数日間放置 ※水温約40度 | Fe 0~0.2 mg/L Cu 0 mg/L | Fe 0~0.2 mg/L Cu 0~0.5 mg/L |

次に、銅を多く含むと思われる岩石を用い、同様の水槽実験を行うことにした。実験に使用した岩石の表面には緑青が見られ、現地ではたくさんではないが容易に発見できる岩石である。水道水を入れた直後のパックテストでは、銅イオンが0.5~1.0mg/L検出された。2日後には、鉄イオンが0.2mg/L、銅イオンが2.5mg/L検出された。様子を観察すると、水槽の水は青色になり、白い浮遊物が多く見られた。化学の先生の相談したところ、銅と二酸化炭素が反応したものが浮遊しているのではないかということであった。現在、水温を上げており、その様子を観察している。

運動公園(テニスコート)の鋼製ベンチ補修

建設工学科の3年生が、人吉市田野町にある運動公園テニスコートの鋼製ベンチ8台の補修にあたった。

フレームについては再利用できそうだったので、さびを落とし塗装し直した。ただ背もたれ部分が現状のままでは危険なため、丸パイプを加工し溶接して補強した。また、座面部(木製)は朽ち果てていたため、新しいものを製作し取り付けた。

課題研究(週3時間)の時間を利用しての作業であったため、補修には3ヶ月ほどかかった。特にフレームのさびがひどく、これを取り除くのに多くの時間を費やした。その結果、新品同様に仕上がり、12月21日(土)に無事引き渡すことができた。地域の方々に利用していただけたら幸いである。

フレームについては再利用できそうだったので、さびを落とし塗装し直した。ただ背もたれ部分が現状のままでは危険なため、丸パイプを加工し溶接して補強した。また、座面部(木製)は朽ち果てていたため、新しいものを製作し取り付けた。

課題研究(週3時間)の時間を利用しての作業であったため、補修には3ヶ月ほどかかった。特にフレームのさびがひどく、これを取り除くのに多くの時間を費やした。その結果、新品同様に仕上がり、12月21日(土)に無事引き渡すことができた。地域の方々に利用していただけたら幸いである。