校長室からの便り

今、熊聾では・・・(その189)

本校手話落語部の活動実績を評価していただき、公益財団法人日本教育公務員弘済会熊本支部様から活動支援金を頂戴したことは以前お知らせしたところです。

このたび、その支援金をもとに2種類の校名旗を作りました。1つはスクールカラーのえんじ色を基調とした重みのある旗、もう1つはくまモンのイラスト入りで幼稚部小学部の遠足等でも使えそうな可愛らしい旗です。いずれも10本ずつ作成しました。今後、校内外における様々なイベントの際に、周囲の目を引くことでしょう!

令和3年2月18日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その188)

2月15日(月)放課後、高等部2年の岩下君の企画により、3年生との送別バドミントン大会を開催しました。

参加者はバドミントン部員と顧問の職員+管理職を合わせて、約20人にのぼりました。

2時間程の催しでしたが、もっとゆっくり時間が過ぎてくれればなぁと思うくらい和気あいあいとした雰囲気の中、皆で楽しい時間を過ごしました。

閉会式では3年生の吉村君からこんな言葉をもらいました。

「今年度は新型コロナの影響で、ほとんどの大会がありませんでした。私たちはずっと悔しくて悲しい思いをしていましたが、今日こうして先生方の御協力により、心に残るとても素晴らしい大会を開催していただきました。ありがとうございました。心から感謝いたします。」

生徒達、そして私たち職員にとって、また一つ想い出のページが増えました。

令和3年2月17日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その187)

2月12日(金)、人権教育研修会(本校教職員対象)を開きました。

前ひのくに高等支援学校長の中山龍也先生を講師としてお迎えし、「人権意識の向上」と「障がいのある子供を育てられた保護者の思いを知る」ことを目的として約1時間にわたり御講話をいただきました。

中山先生は長年にわたり特別支援教育に携わってこられた他、障がいのある子供さんを育ててこられた親御さんでもあります。講話の中では、教育者として、また親としての立場から、子育てやお子様の将来を見据えた関係機関との連携など、様々な取組について事例を交えてお話しいただきました。

今回の研修を機に、私たち職員は人権教育が教育の根幹であるという認識をより深めることが出来ました。これからも本校の子供たちの心の声を聴き、保護者の思いに心を寄せ、日々の教育に真摯に取り組んで参ります。

令和3年2月16日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その186)

【新型コロナウイルス感染防止について③】

新型コロナウイルス感染防止の効果を上げるためには、私たちの意識と行動が最もカギを握っているのでしょうが、ハード面を充実させることで私たちの負担を軽減したり、より効果を上げたりすることに繋がると思います。

そこで、本校では室内の二酸化炭素濃度を測る「Co2濃度測定器」と「サーモカメラ」を導入しました。「Co2濃度測定器」は職員室内2カ所と事務室や寄宿舎、会議室等に合計7台設置し、二酸化炭素の濃度を常時測定しており、換気の目安となっています。また、「サーモカメラ」は正面玄関に設置し来校者の体温測定に役立っています。

これまでは、非接触型体温計を使って職員が計測していましたが、業務負担軽減に大いに役立っています。今、用いている「サーモカメラ」は一人ずつ計測するタイプですが、大人数を一度に測定できる機種も今度導入する予定です。

令和3年2月15日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その185)

高等部3年生の自立活動の授業を参観しました。

卒業後の大学生活、社会生活を送るうえで必要となる情報保障や手話通訳依頼、日常生活に関する最新の補聴援助機器や各種アプリの紹介と実体験の授業でした。本校の山田京子先生が制作に深くかかわっているアプリ「こえとら」(コミュニケーションツールとしての音声認識アプリ)ですが、生徒たちにあまり知られていないことは意外、残念…というか、ちょっとショックでした。(※この「こえとら」については、またあらためて解説したいと思います。)先ずは、「こえとら」について私たち教師がしっかり勉強していきましょう。

自立活動に関しては、その内容等について随時見直しを図ってきていますが、今後も引き続き各学部の系統性を考慮した本校独自の自立活動年間計画を充実させていきたいと考えています。

大切なことを忘れていました…。授業実施にあたり、沢山の機器や資料を提供してくださった「熊本県聴覚障害者情報提供センター」の皆様、大変ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

令和3年2月12日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その184)

小学部の保護者様から、「子供たちに季節の花々に触れ、『和』の文化に親しんでほしいので、定期的に小学部に花を飾ってもいいですか。」との嬉しいお申し出がありました。そして今、幼小棟2階踊り場に季節の生け花(第2弾)を飾ってくださっています。

階段を上っていくと必ず目に留まる位置にありますので、是非とも生け花を愛でてください。すらりと伸びている枝を見ると、こちらまで自然と背筋がピンとなりそうです。

お母さま方の優しいお心遣いに心より感謝いたします。

令和3年2月10日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その183)

まだまだ寒さは残っていますが、暦の上では立春を迎えました。

短い周期で空模様が変わっていますので、これから少しずつ季節の移り替わりを感じることができるでしょう。

早速、幼稚部では春を探しに出かける計画が立てられているようです。

ちなみに、校長公舎の梅の木も一早く春の訪れを感じさせてくれています。今からしばらくは見頃ですので、どうぞお見逃しなく!

令和3年2月9日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その182)

2月4日(木)、小学部たんぽぽ学級では「なわとび大会」を行いました。

種目は「前とび」「後ろとび」「あやとび」「交差とび」そして「ながなわとび」でした。主に体育の授業の中で練習してきましたが、その成果を出そうと、どの子もそれぞれの目標を定めて全種目に一生懸命挑戦していました。新記録も続々と出てきて練習の成果が見事に表れた「なわとび大会」となりました。御家族や熊本ライトハウスの先生方に御覧いただけなかったのがとても残念です。

来年度は小学部全体での「なわとび大会」が実施できることを願っています。

令和3年2月8日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その181)

先日(2月2日)幼稚部で豆まきを行いました。(ちなみに、2月2日が節分となるのは124年振りだそうです)

子供達はこの日のために豆を準備し、紙を丸めたボールを作り、青鬼のお面を作って鬼退治の準備に入りました。午前11時、いよいよ赤鬼が幼稚部に現れました。金棒を持った、それはそれは恐ろしい赤鬼です。赤鬼は大声を上げながら子供達に襲い掛かります。しかし、子供たちも負けてはいません。赤鬼めがけて、準備していた豆と紙ボールで反撃します。そして、見事にクラスの仲間と力を合わせて赤鬼を退治したのです。「良かった。良かった。さあ、お腹も空いたので給食の準備をしましょう・・・」と、ホッとしたのも束の間、なんと、赤鬼よりも恐ろしい黒鬼(般若(はんにゃ))が襲ってきたのです。大人が見ても絶対に逃げ出したくなるおどろおどろしい不気味な般若です。

ところが、子供たちは般若に対しても「鬼は外! 福は内! 鬼は外! 福は内!」と戦いを挑んだのです。勇敢な子供たちに圧倒された般若はすごすごと逃げていきました。こうして今年の豆まきも幼稚部さんの圧勝で幕を閉じました。

コロナで大変な世の中ですが、必ずや福がやってくることでしょう。

そうそう、図書館にも豆まきや赤鬼さん、青鬼さんの本がたくさんあります。是非読んでくださいね。

令和3年2月5日

熊本聾学校 副校長 山本 誠二

今、熊聾では・・・(その180)

【新型コロナウイルス感染防止について②】

熊本県内での新規感染者数が拡大状況にあることから、校内でのマスク使用方法等について、産業医及び薬剤師のアドバイスを受け、校内では基本的に不織布マスクあるいは布マスクを着用することを職員間で確認しました。また、これまで教室等で使用していた透明マスクは、充分な距離(約2m)がある場合等の飛沫による感染を防止できる条件下で使用することとしています。

写真は職員の手作りマスクで、布地の中に不織布が織り込んであるものです。透明部分もあるので読話ができるように工夫してあります。(課題は曇り対策です。)

令和3年2月4日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その179)

【新型コロナウイルス感染防止について①】

熊本県独自の緊急事態宣言発令から2週間余りが経ち、2月1日には55日ぶりに県内の新規感染者数が1桁台になったという報道がありました。

県民の皆さんの日々の努力によって、感染防止の効果が少しずつ上がってきているように思いますが、私たち学校現場の空気感としては、まだまだ緊張感があります。今まで以上に基本的な対応(3密を避ける 手洗い・うがい 消毒 換気 等)をしっかり意識しながら取り組んでいるところです。

長い忍耐が続くと思われますが、「感染しない・感染させない」ことを頭に置いて、一日一日を乗り切っていきましょう。

令和3年2月3日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その178)

以下、TV番組の紹介です。

2月3日(水)、2月10日(水)いずれも〈午前9:00~9:10〉

NHK(Eテレ)の、障がいのある子供たちの多様性を理解する番組「u&i(ユーアンドアイ)」の中で、聴覚障がいをテーマに「きこえないって、かわいそう?」というタイトルで、東京都立大塚ろう学校の児童が出演します。

https://www.nhk.or.jp/school/tokushi/ui/

2月3日の放送終了後には、同番組のホームページに動画がアップされるので、PCやスマホ等でいつでも見ることができます。

令和3年2月2日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その177)

雨のため順延になった幼稚部マラソン大会ですが、実施当日は前日の曇天が嘘のように、雲一つない青空となり、最高の会場コンディションでマラソン大会を迎えました。

どこの幼稚園や保育園にも無いような、広々とした本校の運動場で、子供たちは最後まで一生懸命走り切りました。私はあいさつの中で、「最後まで走りをやめないで頑張って」と話しましたが、そのことを本当にやってのけてくれたことをとても嬉しく思いました。また、走っている途中、友だちに負けまいと競り合う場面や友達を応援する様子など、子供たちそれぞれの成長の一端を見ることが出来ました。お母さん方の応援も間違いなく子供たちに力を与えたと思います。最後までエールを送っていただきありがとうございました。

今回、私は赤組(3歳児)青組(4歳児)の子供たちと一緒に、グラウンドを3周走りました。来年の目標は緑組(5歳児)の子たちと5周走り切ることです。

令和3年2月1日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その176)

学校近くの「なかお画廊」で開催されている本校幼児児童生徒の作品展『いろとりどり展』にお礼かたがた行ってきました。

『いろとりどり展』というネーミングのとおり、色鮮やかな絵画や陶芸品、立体オブジェ等、カラフルな作品が多く展示されています。

展示会場が変われば、作品の印象がこんなにも変わるのかと思うくらい、立派に展示されていました。

作品展示は今月31日(日)までです。お近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください。

プラス情報ですが、本校美術担当の大槻先生が製作された独創的な「アマビエ」も展示されています。私たちの目を引くこと間違いなしです。

令和3年1月29日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その175)

旧寄宿舎跡地に新たな運動場整備のための大詰めの作業が行われています。

今週月曜日(25日)からは、10tトラックが出入りするようになり、手前の運動場側には保護のための鋼板が敷かれています。

トラックは盲学校側から出入りするため、本校の授業等にはほとんど支障はありませんが、車両が行き来するときの子供たちの安全を第一に考えています。技術工芸棟の解体と併せて2カ所で大規模な工事が行われていますので、保護者の皆様におかれましても、安全な通行をお願いいたします。

令和3年1月28日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その174)

熊本県障害児・者親の会連合会会長の坂田様が本校にお出でになり、「第3回障がい児者・家族の作文集」を応募者全員に御恵贈くださいました。

今年で第3回目となる『ありがとう』をテーマにした作品集ですが、今号は入賞作品だけでなく、応募者全ての作品と特別寄稿「心耳を澄ます」(向野幾代先生:元奈良県立西の京養護学校長、元奈良大学講師)から成り立っており、幅広い年齢層の子供たちや施設の方々等による様々な感謝の思いが綴られています。

これらの作品をとおして、子供たちからの感謝の思いや温かい心に触れるとともに、私たちの障がい児・者理解を更に深めることが出来ると思っています。

本校保護者・教職員の多くがこの作品集を購入しています。(職員には私からお願いしたところもありますが…)

子供たちの作文から元気をもらい、またその力を子供たちに還元できるよう日々努力していきたいと思います。

令和3年1月27日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その173)

先週(1/21)は高等部1年生向けに、今週(1/25)は高等部2年生向けに厚生労働省委託事業「高校生就職ガイダンス」を開催しました。

本校進路指導担当者や高等部職員による生徒向けの就職ガイダンス等も授業の中で行いますが、学校外から専門分野の方にお出でいただいて話をしてもらうことは、生徒にとっても教師側にとっても大変刺激となり、勉強させていただく機会でもあります。

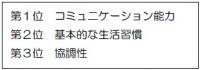

今回の研修では、あいさつの仕方やマナー、企業がどのような人材を求めているのか等、就職に向けての心構えを学びました。

さて、企業経営者が高校生の採用で重視すること第1位~第3位は何でしょう?

令和3年1月26日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その172)

明日は、幼稚部マラソン大会です。

マラソンと言っても、もちろん42.195㎞を走る訳ではありません。

赤組(3歳児)、青組(4歳児)はグラウンド3週(600m)、緑組(5歳児)はグラウンドを5周(1,000m)走ります。

私は生憎これまでの練習の様子を見ていませんので、いきなり本番を見ることになります。子供たちは「最後まで走り切ること!」「転んでも泣かないこと!」を目標にしっかり頑張ってくれると思います。

私は最後まで声援を送り続けることを約束します。

令和3年1月25日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その171)

日本における学校給食は明治22年に始まって以来、全国各地に広がっていきましたが、戦争の影響などによって一時中断されました。しかし、戦後の食糧難による児童の栄養状態の悪化を背景に学校給食の再開を求める声が高まり、昭和22年から学校給食は再開されました。

戦後の状況と現在を比べると、食生活を取り巻く環境は大きく変わりました。飽食の時代とも言われ、肥満傾向や食の偏りなど健康について懸念される点が多くみられるようになった今日、学校給食が果たす役割は大きくなっています。

ちなみに、今週は「熊本の郷土料理や食材を知ろう!」をテーマにした給食週間で、熊本の豊かな海の幸、山の幸を活かした献立のオンパレードです。

写真は20日(水)の献立で、宇城地域の郷土料理「びりん飯」です。仏事の際に出される精進料理で、絞り豆腐を炒めるときの音が「びりん、びりん・・・」と聞こえることから、名前が付けられたとか…。

給食週間のこの時期に、御家庭でも食についてのお話をされてみてはいかがでしょうか。

令和3年1月22日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その170)

本校美術部生徒が部活動の一環で、学校近くの「なかお画廊」に鑑賞に出向いた際、熱心に作品を鑑賞している本校生徒の姿に画廊の方が共感され、本校の子供たちの作品を展示してくださるとのお話をいただきました。

幼稚部から高等部までの幅広い年齢の本校幼児児童生徒たちの個性あふれる作品約30点を以下のとおり展示していただくことになりました。機会があれば是非足をお運びください。

場所:「なかお画廊」 熊本市東区佐土原1-13-2

Tel. 096(368)9562

Fax. 096(365)9025

期間: 令和3年1月26日(火)~1月31日(日)

時間: 正午~午後6時 (水曜日休廊)

令和3年1月21日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩