校長室からの便り

今、熊聾では・・・(その209)

本校寄宿舎の東側道路に面するフェンスに「熊本聾学校寄宿舎」の看板を設置しました。藍色の下地に黄色の文字で書かれているため、とても見やすい看板になっています。

看板から少し目線を落としてみると、チューリップやパンジーなどが誇らしげに咲いています。どの花も例年よりも少し早めの春を迎えており、寄宿舎の花壇も今が見頃です。

令和3年3月19日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その208)

会議室前方のホワイトボード下に設置していた木製の踏み台が老朽化していたため、高等部の住吉先生に修理の相談をしていました。相談していた本人の私が忘れかけていたころ、思いがけなく高等部のYさんと一緒に校長室まで届けてくださいました。

話を聞くと、高等部生徒の実習の時間に新しい踏み台2台を作られたそうで、高等部の生徒たち6人が約1カ月位で仕上げてくれたものです。既に、会議室に設置してあります。上履きのまま上るには忍びないほど、とても綺麗に仕上がっています。

今後も先生たちの手話学習の場面などで重宝しそうな品物です。

大切に使わせていただきます。製作に携わってくれた高等部の生徒の皆さん、本当にありがとう!

令和3年3月18日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その207)

本校小学部の先生が作成された行事計画が紙面で私の手元に届きました。

それは「UDフォント」(ユニバーサルデザインのコンセプトに基づいたフォント)を用いて作られたものだとすぐに分かりました。校内ではまだまだ明朝体を使っている文書も多くありますので、できるところから相手の見やすさを考えたUDフォントを使っていくよう推奨していきたいと思います。

私が書いている原稿はゴシック体の中でも見た目に刺激が少なく、やわらかで優しい印象になる「丸ゴシック体」を使っています。明朝体よりはUDに近いと思いますが、濁点が読みづらいなどの難点もあります。

先生方、UDフォントは職員の共有フォルダに置いてありますので御自由にダウンロードしてお使いください。先ずはプレゼン資料などで使ってみてはいかがでしょう…。

令和3年3月17日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その206)

【抜去】

本校の正門から入ってすぐ右側の花壇にある梅の木ですが、一昨年までは大きな二つの幹の先に紅白の花を咲き分けていました。昨年は片方の幹には花が咲かず、心配していたところなのですが、今年はもう片方にも花をつけず、とうとう枯れてしまい、抜去するしかありませんでした。熊聾のシンボル的な木だったのでとても残念です。これまで十分私たちの目を楽しまることができたと梅の木も安心したのでしょうか。

その代わりではありませんが、反対側の花壇に教材用の松の木を新しく植えました。

令和3年3月16日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その205)

旧寄宿舎跡地に整備中のグラウンドですが、工事も最終段階に入り、先週竣工検査が行われました。本格的に使用できるのは今週末か来週あたりからだと思われます。

また、事務長先生から業者の方に竣工後の学校写真撮影をお願いされたところ、快諾いただき、ドローンを使った写真や動画の撮影をしていただくことになりました。撮影期日は未定ですが、昼休みを利用して子供たちが中庭、そして新グラウンドに出て手を振る様子などを撮ってもらうことにしています。

今年11月には本校創立110周年記念事業の開催を予定していますが、それに向けた貴重な資料になると思います。

ドローン撮影に御協力・御支援いただきます施工業者様に、心より感謝申し上げます。

令和3年3月15日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その204)

本日は、小学部・中学部卒業式を午前9時30分から、幼稚部修了式を午前10時30分から実施します。

本年度は幼稚部修了生8人、小学部卒業生7人、中学部卒業生3人、計18人が卒業を迎えます。

ところで、幼稚部単独での修了式開催は実に久しぶりのことです。いくつかの学部と合同の卒業式では、子供たちにあった話をじっくりできないジレンマに悩まされましたが、今回の式辞では幼稚部の子供たちに合わせた話ができるので、私個人としてはとても楽しみにしているところです。きっと子供たちや保護者の方にとって分かりやすく、子供たちの成長の様子を感じることのできる卒業式になると思います。(今年度の運動会と同じように、これもコロナ禍にあっての怪我の功名です。)

小・中学部、幼稚部どちらの式の中でも、子供たち一人ひとりの紹介(得意なことや頑張ったこと)を式辞の中に織り込むことにしています。

令和3年3月12日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その203)

今日、3月11日は10年前に「東日本大震災」が発生した日です。

もうそんなに月日が経ったのだろうかと思うくらい、時の流れの速さを感じずにはいられません。

つい先日、福島県沖を震源とする震度5の地震が起きましたが、東北地方太平洋沖地震の余震であるという気象庁の解説を聞きました。10年経ってもそのような大地震が起きるなどとは東北地方の方々は予想していないことだったかもしれません。

熊本地震からは約6年が経とうとしていますが、熊本でもエネルギーを蓄えた活断層があちらこちらに存在し、いつまた大規模な地震に襲われるかも分かりません。

大切なことは震災の記憶や経験を風化させず、後世の人たちに伝えていくこと、そしてその体験から得た教訓を防災に活かしていくことです。

熊聾では、東日本大震災発災10年となる今日、哀悼の意を表するため、震災の発災時刻(午後2時46分)に黙とうを捧げます。

令和3年3月11日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その202)

朝、校長室に入ると桜のつぼみをたくわえた一輪挿しが目に留まりました。

いつも季節の花を生けてくださる先生のお心遣いです。

この桜は、解体された技術工芸棟の前にあった大木の桜の枝で、伐採された時の枝をかき集めて今日まで大切に保管されていたそうです。

決して、折ってきた桜の枝ではありませんので…。

「桜切る〇〇、梅切らぬ〇〇」という諺を思い出しました。

令和3年3月10日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その201)

【くまひゃくプロジェクト②】

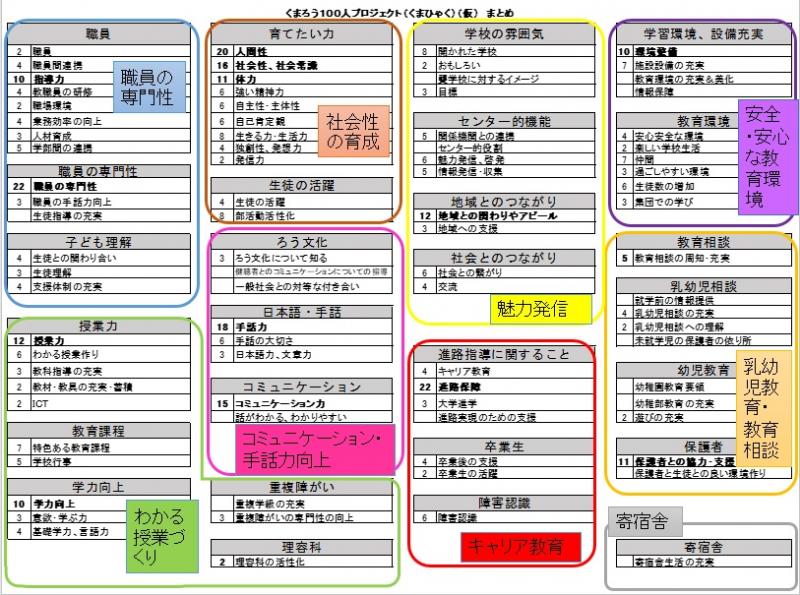

本校職員が学校の課題として捉えている事柄をカテゴライズし、絞り込んだ8項目は以下の項目です。

次の作業として、これら8項目の課題解決のための方策(64項目)を全教職員で検討・共有し、個々の行動目標を決めていきました。これは、現在アメリカ大リーグで活躍している大谷翔平選手が高校生時代に用いたオープンウィンドウ64(マンダラチャートとも言います。)という手法で、学校活性化に向けた取組にも大いに活用することができるものです。

令和3年3月9日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その200)

【くまひゃくプロジェクト①】

熊聾教職員は、「魅力ある熊聾教育の創造」をテーマとして、これまで約3年にわたり、学校が抱える課題に対して個人レベルで、あるいは分掌部等の組織として取組可能な行動目標を設定し、実践を重ねてきました。魅力のある教育活動を展開していくことによって、本校の活性化につながると考えての取組であり、校内では「くまろう100人プロジェクト(くまひゃく)」と呼んでいます。

取組初年度は、先ずはプロジェクトの目的を確認し、課題の洗い出し(8項目)のために日頃から先生たちが感じている課題を思いつくだけ、付箋紙に書き出す作業から始まりました。

約20分間の短い時間に500枚近い付箋が集まったことは、先生たちの関心と意欲の高さの表れでした。

令和3年3月8日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その199)

3月1日、高等部卒業式を行いました。

コロナ禍にあっての開催でしたので、感染防止のためのマスク着用、参加者人数制限、換気、時間短縮などの対策を講じながらの卒業式となりました。

立派に成長した卒業生8人の姿を、在校生や御家族、他学部の職員・保護者の方々にも間近で見ていただきたかったのですが、昨年に引き続き今年もそれが叶いませんでした。

そこで、当日撮った映像をダイジェスト版にして、期間限定で配信してみようと、情報管理部担当者が映像を現在編集中です。配信の準備が整い次第、学校安心メールで視聴方法等についてお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

乞う御期待!

令和3年3月5日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その198)

2月25日(木)、共同教室にて寄宿舎の送別夕食会がありました。

現在は、コロナ禍にあって、個室で舎食をとることが日常となっていますが、この日の夕食会では、本当に久しぶりに舎生全員が一堂に会し、楽しく会食を行うことが出来、顔を合わせて食事をすることの大切さをあらためて感じました。

会食後は思い出のVTRで寄宿舎生活を振り返り、在校生から卒業生に向けてのお祝いの言葉、卒業生一人ひとりからのあいさつ、そして記念品贈呈などのプログラムで会が進みました。場の設定が良かったこともあるのでしょうが、本当に感動的な夕食会となりました。スライドを見て涙を浮かべる舎生もいました。記念品を贈呈した後に、涙をこらえきれず顔を覆う小学生の姿もありました。思わず私も目頭が熱くなりました。

このような寄宿舎の行事を通して、寄宿舎の一体感が生まれることは間違いありません。心の成長につながるとても良い企画でした。

卒業生からは、これまでの寄宿舎生活での思い出や先生方への感謝の言葉も多く聞かれました。指導員や舎監の先生方に反発したり、困らせたりしたことなども述べてくれました。卒業生からの言葉をあの場で聞かれた寄宿舎の先生方、舎監の先生方はきっと御苦労が報われたことと思います。寄宿舎の先生方、舎監の先生方にはあらためて日頃のお取組に感謝いたします。

来年はできるだけ多くの先生方が夕食会に参加できるようになることを願っています。

令和3年3月4日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その197)

今日3月3日は「耳の日」です。

「みみ」と3月3日を語呂合わせで覚えることも簡単ですし、3と3の形を「みみ」に見立てることもできます。

「耳の日」は、難聴や言語障がいのある人たちの悩みを少しでも解決したいという社会福祉への願いから始められたもので、日本耳鼻咽喉科学会の提案によって、昭和31年に制定されたものです。

「耳の日」あたりの期間には、全国各地で「耳」にちなんだイベントが開催されるものですが、今年はコロナ禍のため、そのようなイベント開催の情報をあまり耳にしませんね。

ちなみに、3月3日は電話の発明者であるグラハム・ベルの誕生日でもあります。

またまた、補足ですが、音の強さや聴力などに用いる単位のデシベルはdBと表しますがdBのBを大文字で記すのはベルの名前からとっているためです。決して小文字でbとは書かないようにご注意を…。

令和3年3月3日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その196)

2月24日(水)放課後、手話落語部の引退寄席がありました。

引退寄席は毎年校内のみで行っているもので慣例行事にもなっています。

今回の引退寄席では、今まで披露したことのないジャンルでの演目に挑戦しており、個人個人の表現力がとても生かさせていました。

また、今年度は本校手話落語部が県高等学校文化連盟から優秀芸術文化賞を受賞し、卒業生への華を添える形となりました。

今年は高等部3年生2人が引退することになります。後輩たちは歴代先輩が築いてきた熊聾手話落語の伝統を必ずや引き継いでくれることでしょう。

令和3年3月2日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その195)

2月24日、高等部3年生が卒業後を見据えて、社会人としての身だしなみ等について学んでいました。

青年期にある高3生にとっては最も関心あるところなのでしょう!とても興味深そうに、あーでもないこうでもないと言いながら、男子生徒はネクタイの結び方あれこれ、女子生徒は化粧や服装、髪形などについて話を聞いたり実践したりしていました。

さて、本日3月1日(月)は高等部卒業式です。

式への参加者は昨年同様限られていますが、職員一同、お祝いと激励と感謝の気持ちを卒業生、保護者の皆様にしっかり届けたいと思います。

令和3年3月1日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その194)

2月22日(月)、卒業を控えている高等部3年生を対象にして、ろう協青年部6人の方との交流会をZoomで行いました。

参加した青年部の方は皆私が知っている人ばかりでした。すっかり大人になり、社会人として頑張っておられる姿をみて、懐かしさと嬉しさがこみ上げてきました。

参加した高等部3年生にとって、熊聾の先輩達ということもあり、親しみをもって画面越しに楽しい交流(会話)ができていました。

毎年行っている「ろう協青年部との交流」ですが、来年度は是非学校に足を運んでいただき、この交流を続けていければと思っています。

令和3年2月26日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その193)

朝から嬉しいお知らせが本校職員から私にありました。

その報告内容は、「手話検定試験に行った時、高校1年生の生徒が手話検定1級の試験に来ていた。」というものでした。高校生が手話検定を受検するということだけでも嬉しいのですが、その高校生は小学生の頃に本校と交流を行ったことがきっかけで、ずっと本校生徒とも交流が続いているということでした。

話を聞いてみると、現在も本校が交流を行っている東町小学校出身だということを聞いて合点がいきました。障がいのある子もない子が共に学び合う教育がしっかり実った形となっていることを知り、交流及び共同学習の大切さをひしひしと感じることが出来ました。

令和3年2月25日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その192)

【防災について②】

2月17日(水)夜、寄宿舎で防災研修(舎生対象)を行いました。

寄宿舎生にとっては昼間の学校での地震避難訓練と併せて、防災について考える一日となりました。

高等部3年の舎生4人は卒業後に一人暮らしすることをイメージし、地震や火災等の災害が起きた時の対応や備えておくべきことなどについて話し合いました。また、高等部2年生以下の生徒たちは寄宿舎で火災が発生した場合の初期対応や避難経路等について舎の平面図を広げながら、活発に意見を出し合っていました。

研修の最後に、私からは高3生に向けて、「不安なことばかりを想像しがちになるかもしれないが、その不安を軽減させるためにも日頃の備えが大切である」ことを付け加え、研修を締めくくりました。

令和3年2月24日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その191)

【防災について①】

2月17日(水)、学校全体での地震避難訓練を行いました。

シェイクアウト訓練放送後に、子供たちは安全確保をしつつ、職員の指示により避難する流れの訓練でした。

事前の計画では、運動場に避難する予定でしたが朝方の気温が低く、雪交じりの悪天候であったため、急遽避難場所を体育館に変更しました。

先週13日(土)には東北地方で震度6強の地震が、そして今週15日(月)には和歌山県等で震度4の地震が起きたばかりです。子供たちには「地震はいつどこで起こるか分からないこと」「停電のために放送が使えないことがあること」「自分で考え自分で判断する力を身につけ、命を守る行動がとれるように」という話をしました。

ちなみに、本校体育館の屋根裏ですが、熊本地震後に改修を行い、落下物による危険を減らすため防護ネットを取り付けています。

令和3年2月22日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その190)

小学部1・2年生の生活科で「おもちゃまつり」を行いました。と言っても、自分たちが遊ぶための祭りではなく、幼稚部緑組(5歳児)さんを招いて遊んでもらうための「おもちゃまつり」です。小学1・2年生が自分たちで遊びの内容を考え、いろんなおもちゃを手作りし、更には折り紙のお土産まで準備するというおもてなし企画でした。

招待された緑組の子供たちはお兄さんお姉さんたちによる遊び方の説明をしっかりと見聞きし、ゲームを楽しんでいました。

幼稚部の年長児にとっては、もうすぐ小学生になる期待が膨らむことに繋がったでしょうし、小学生にとっては下級生が入ってくることと学年が一つ上がることへの自覚と責任が芽生えているように感じました。

令和3年2月19日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩