校長室からの便り

今、熊聾では・・・(その109)

本日から高等部の生徒たち(一部を除く)は、産業現場における実習に臨みます。現場実習では、生徒たちが様々な事業所にて社会的・職業的な諸能力や知識及び職場でのコミュニケーション力を身につけること、社会人として望ましい生活態度や行動力を身につけ、自身の進路について意識を高め、深く考え、更には決定していけることを目指しています。

どの生徒たちも一人一人が“光るもの”を持っています。今後も高等部職員一同、その個性が輝ける環境を開拓し、選択していけるよう支援していきます。保護者・御家族におかれましてもどうぞ御協力いただきますようお願いいたします。

なお、今般のコロナ禍の中、本校生徒の現場実習を快くお引き受けくださった各事業所の皆様方に厚く御礼申し上げます。実習に当たっては感染拡大防止の観点から、対策を徹底し最大限の注意を払いながら実習に臨んで参ります。

令和2年10月12日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その108)

10月10日は「目の愛護デー」です。ということで、今回は「目」についての話題です。

本校の子供たちは聴覚に障がいがありますので、聴者にもまして「目」は大切な感覚器官です。

人間の目は左右合わせて100~110度を見ることができると言われています。その中で明確に見える領域の視野を「中心視野」といい、中心視野以外の領域視野を「周辺視野」といいます。大雑把に言えば、中心視野が事象の詳細を把握するための領域であり、周辺視野は全体像を捉えるための領域です。

現在、諸研究により、明らかになっていることとして、聴覚障がい者の周辺視野は聴者より優れていることが分かってきています。私が思うに、限られた時間内に出来るだけ多くの視覚情報を取り入れようとすることの表れであり、聴覚で補えないところを視覚で代替しようとする機能の表れなのでしょうね。

私たち聾学校の教師は、聴覚的なノイズには敏感ですが、視覚的なノイズについてはもっと関心を持ち、環境を整備する必要があると思っています。授業中は勿論、教育活動全般において、子供たちの視覚を有効に働かせることができるような配慮であったり、目(視覚)を疲れさせないための工夫であったりと、具体的な事例に学びながら今後更に研修を重ねていく必要があると感じています。

皆さん、今一度私たちの関わり方や支援の様子を振り返ってみましょう。

令和2年10月9日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その107)

小学部では今月23日(金)に開催予定の「小学部ミニ運動会」に向けて、練習が既に始まっています。今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、規模を縮小して学部毎に実施しますので観客数は少し寂しくなると思いますが、子供たちにとっては運動会が出来ることに変わりはありません。多分本番ではすぐに出番が回ってきて、ずっと主役でいられる運動会になるに違いありません。

令和2年10月8日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その106)

9月上旬に九州に接近した台風10号ですが、本校にはその影響がほとんどなく、心のどこかで「もう今年は台風は来ないだろう‥」と思っていました。しかし、つい前日台風14号が日本の南海上で発生しました。

この台風は、今後発達しながら北上して強い勢力となる見込みで、8日(木)頃には南西諸島に、9日(金)から10日(土)にかけて西日本に接近するという予報が出ています。この台風の進路予測はなかなか難しいらしく、今週末の進路予想円はかなり大きいものになっています。

台風10号のときは、最接近の2日前くらいから窓ガラス補強用の養生テープがかなり品薄になっていました。防災には普段の備えがとても重要です。

熊聾では週末に備えて、防災対策を行います。御家庭でも今後の台風情報に気を留めていただき出来得る対策をとって参りましょう。

令和2年10月7日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その105)

10月2日(金)、中学部で5チーム対抗のバドミントン大会が行われました。各生徒は職員とペアになってチームを組み、総当たり戦で試合を進めていきました。どの試合でも力の差が拮抗しており、白熱した戦いの中にも時折笑いがこぼれるようなシーンもあり、和やかな雰囲気の中で大会が終わりました。楽しい時間はあっという間に過ぎましたが、生徒も職員もホッと一息つくことができていたようです。

私も数試合参加させていただき、生徒と一緒にいい汗を流すことができました。また、今後何がしかの大会があることを楽しみにしています。

令和2年10月6日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その104)

先週木曜日に、新型コロナウイルス感染症に係る熊本県の警戒レベルが「レベル2」に引き下げられました。2週続けてのレベル引き下げで、感染は縮小傾向にあるというコメントが添えられていますが、まだまだ予断を許さない状況という認識で、基本的な対応を続けていきましょう。

さて、本日から校内では「保護者手話学習会」を再開します。

毎週月曜日、共同教育センター棟1階にて午前10時30分から正午までの時間帯で実施します。

講師は本校生徒保護者の乘富様です。乘富様にはいつも大変お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。

令和2年10月5日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その103)

熊聾が学校全体として手話を取り入れた教育を始めたのは平成16年度からです。全国でも1990年代後半から幼稚部段階で手話を取り入れる聾学校が少しずつ出始めてきたころです。

当時の聴覚障がい教育をめぐる背景や手話を取り入れてきた理由等については、本校創立100周年記念誌の中に私の拙稿が収められていますので、熊聾の先生方は是非目を通していただきたいと思います。

さて、このたび、手話による教育の必要性をテーマにした冊子が全国早期支援研究協議会から発刊されました。(以下の斜体文は、当協議会の会長でいらっしゃる南村洋子先生の言葉を引用しています。)この冊子は、最近の医療技術の進歩の中で「きこえない子もきこえるようになれば手話は要らない」という風潮に対して、手話の大切さ・必要性を身をもって実感している人工内耳装用を含む本人たちとその保護者、そしてそれを支えてきた関係者の三者によって書かれた体験・実践報告集です。

本冊子には熊聾が手話を取り入れて以来大変お世話になった南村洋子先生、上農正剛先生、河﨑佳子先生、木島照夫先生方が執筆者として名を連ねておられます。本校職員はもちろん、関係する多くの方に是非とも読んでいただきたい一冊です。手元に置いておきたい!という方は、お気軽に幼稚部職員にお声かけくださいますようお願いします。近日中にまとめて発注いたします。

なお、個人で申し込まれる方は以下にお問い合わせ・注文願います。

soukisien@yahoo.co.jp(メール)

令和2年10月2日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その102)

9月29日、小学部にて新児童会役員任命式を行いました。

新しく、会長、副会長、書記、生活保健委員長、生活保健副委員長、体育委員長になった子供たちは緊張した面持ちで任命状を受け取っており、小学部をしっかりまとめ引っ張っていこうという気持ちを新たにしたことと思います。

任命式が終わった後は、初仕事として今年度初めての「わくわくタイム」を取り仕切ってくれました。今回のわくわくタイムでは縦割り4グループによる「空き缶積み競争」が繰り広げられ、小学部全体で楽しい時間を過ごしました。役員としての活動や経験を積み重ねていくことで、考える力・考えをまとめる力・わかりやすく説明する力・物怖じしない度胸等々を培っていってほしいと願っています。

令和2年10月1日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その101)

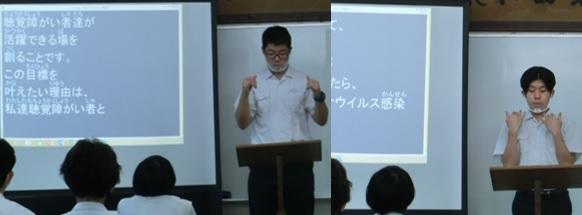

9月25日(金)、高等部生徒全員による校内弁論大会が開かれました。

生徒たちの演題は、将来の夢や目標、新型コロナウイルス感染症にまつわる社会問題、障がいや手話のこと、部活動等々、実に多岐にわたっていました。どの生徒も自身の内面を深く見つめ、自己分析し、率直な思いを自分の言葉で語っていました。生徒たちの多くは幼稚部時代から知っている子がほとんどで、しかも皆心優しいお兄さんお姉さんに成長している様子を肌で感じることができ、本当に嬉しく頼もしく思いました。また、中学校まで難聴学級で辛い思いをしながら過ごしてきた生徒たちの発表にも心を打たれると同時に、考えさせられる場面も多々ありました。唯一残念だったことは、コロナ禍で保護者の皆様にその様子を見ていただけなかったことです。

高等部の生徒たちには遅かれ早かれ「卒業」という二文字がちらつき始め、新しいことへ挑戦していこうとする希望や意欲が湧いてきます。一方で安心して過ごせる聾学校を卒業し、聴者が多数を占める社会への仲間入りをしていくことに少なからず不安を抱いています。私たち熊聾職員の役目の一つは、生徒の不安を少しでも和らげ、彼ら彼女らが壁にぶち当たった時にはしっかり寄り添い、乗り越えていけるよう、そして最終的には生徒たちが自立(自律)し、周囲の人々から可愛がっていただける存在となれるよう丁寧に支援していくことです。

生徒たちが私たち職員の気持ちを奮い立たせてくれた弁論大会でした。

令和2年9月30日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その100)

本年4月から学校の様子等をお知らせするために、校長室からの便り「今、熊聾では」を掲載してきましたが、今回100号では嬉しい便りをお届けすることができます。

事前にお知らせしていました「第7回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」が9月27日に開かれ、見事準優勝という成績を収めることができました。予選第2位の得点で予選を通過していましたので、本選でも上位入賞が狙えるだろうと期待していたところにこの度の準優勝でした。

今年のパフォーマンスは生徒たち自らが考えた内容構成でしたので、受賞は自信にも繋がったでしょうし、喜びもひとしおだったようです。また、受賞後のインタビューでは、このコロナ禍において全国の皆さんに笑いを届けられたことが嬉しかったと話していました。

そして、翌日の職員朝会では代表2名が喜びとお礼の報告をしてくれました。これからも熊聾手話落語部が伝統を受け継ぎ、ますます発展させてくれることを大いに期待しています。

令和2年9月29日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その99)

早いもので今日を含めてあと3日で9月が終わります。

高等部では臨時休校明けから、授業時数確保のために7時間授業を実施してきましたが、それも9月いっぱいまでとなります。10月からは平常日課に戻りますので、生徒たちにとっては特に放課後の時間が有効に使えるようになります。進路対策や部活動等に更に励んでくれることを願っています。

また、日課が平常に戻ることで、職員にとっても諸会議や研修が組みやすくなったり、縦横斜めのコミュニケーションがとりやすくなったりすると思われます。コロナ禍で学んだ仕事の進め方や働き方を、学校生活での限られた時間の使い方に活かしていきたいものです。

令和2年9月28日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その98)

今年度の全国高校生手話パフォーマンス甲子園はWeb開催となります。

9月27日(土)午前9時30分に鳥取県からYouTubeでライブ配信が開始されます。

予選を勝ち抜いた全国15チームの高校生により、手話言語を使った歌唱、ダンス、演劇、コントなどの様々なパフォーマンスを繰り広げられます。

本校手話落語部の出場は9番目で、昼12時30分頃からの配信になると思われます。全国の高校生の手話パフォーマンスを楽しみ、本校生徒たちを応援しましょう!

なお、以下のYouTubeチャンネルからライブ配信をお楽しみいただけます。

https://www.youtube.com/user/skoushien

令和2年9月25日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その97)

今年度6月に開催を予定していた大運動会を中止としましたので、その代替措置として学部毎に体育的行事を組みました。

幼稚部では10月15日(木)に運動会を、小学部では10月23日(金)にミニ運動会を、中高等部では期日未定ですがスポーツ大会(仮称)を予定しています。皮切りとなる幼稚部では今月15日から練習が始まりました。昭和から平成の初め頃まででしょうか‥運動会は秋に行うのが定番でしたが、残暑や進路対策等々の理由で1学期に行う学校が次第に増えてきました。

幼稚部の練習風景を見て思ったのですが、3歳児(赤組)の子供たちにとっては学校に未だ慣れない時期の開催とは違い、秋の運動会であれば、集団行動場面等でのルールの理解ややりとりの力が少しずつ身についてきていますので、練習のやりやすさもさることながら本番での発揮力を考えると、秋の実施が向いているのでは?!…。

令和2年9月24日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その96)

2つの台風が過ぎた頃から朝夕に涼しい風を感じるようになりました。

写真でご紹介できないのが残念ですが、校庭では虫取り網を伸ばせばすぐにでも取れそうなほどに赤とんぼが群れをなしています。

校庭と言えば、長年熊聾の子供たちに親しまれてきた中庭及び幼稚部南庭の大型遊具と埋め込みタイヤが9月の連休中に撤去されました。経年劣化等により安全性が損なわれてきたことがその大きな理由です。

危険性が減り、すっきりした庭になったので、よりダイナミックな活動ができるようになりました。一方で、様々な活動の要素が減った面もあります。大型遊具は価格的に簡単に購入できるものではありませんので、今後計画的な整備が必要になってくると思います。以前、ことばの学習にも繋がっていた想い出の遊具が無くなることに寂しさもありますが、新しい庭づくりの構想を抱きながら未来に向かって進んでいきたいと思います。

令和2年9月23日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その95)

第37回全国高校生の手話によるスピーチコンテスト(朝日新聞社主催)の入賞者が確定しました。作文・動画による審査を経て、全国の応募者の中から上位10人の高校生が特別賞を受賞しました。

昨年までと実施形態が変わり、作文とDVD映像による審査が行われ、10人の順位付けはなされず全員が特別賞受賞となりました。

その10人の中の一人に本校高等部の吉村君の作品が選ばれました。

今村君の作品も一次審査を通過したのですが、今回は残念ながら上位入賞とはなりませんでした。

2人の作文を添付していますので、どうぞご一読ください。

※また、本校ホームページ(高等部)にも掲載してあります。

令和2年9月18日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その94)

県教育委員会から予算をいただいている取組のひとつとして、本校では昨年度から小学部・中学部・高等部の児童生徒を対象に、永久歯の虫歯予防のためにフッ化物洗口を行っています。

フッ化物洗口とは、フッ化物水溶液を用いてブクブクうがいを行い、歯のエナメル質表面にフッ化物を作用させて虫歯を予防する有効な方法です。

本校では週1回、各学部学級で曜日と時間を決めてフッ化物洗口を実施しています。

虫歯になってしまえば自然治癒することはありませんので、一生涯その影響は続きます。特に食生活の安定や生活・生命の質(Quality of Life;QOL)に大きな影響を与えます。大切な歯を80歳まで20本以上は残せるよう、「8020(ハチマルニイマル)」を目指しましょう!

令和2年9月17日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その93)

小学3年生の国語科で「仕事の工夫、見つけたよ」という単元の学習を行っています。その学習の一環で、Mさん、Hさんが昼休みに私へのインタビューのため校長室を訪れてくれました。

二人からは先ず、「校長先生は、どんな仕事をしているのですか?」という質問を受けたので、逆質問で「どんな仕事をしていると思う?」と返したところ、「みんなのことを考えて、プリントを作っていると思う。」という答えが返ってきました。なるほど…!いろんなプリント類が校長名で出されるので、私は校長室でせっせとプリントを作成していると思ったみたいです。「半分当たってるけど、半分はちょっと違うよ」と言って説明を加えたところでした。

聾学校に校長として赴任して、子供たちからこのような質問を受けたことは今回が初めてでしたので、如何に分かりやすく子供たちに説明できるか、私も教材研究ができ、良い経験になりました。

学習のまとめが来週あたりには廊下に貼りだされるらしいので、学習の成果を見に行く楽しみが増えました。

令和2年9月16日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その92)

今年度本校に赴任された先生方を対象に、「新任者オリエンテーション」を実施しました。年間10数回にわたって行うものですが、今回は「ろう者の話に学ぶ」というテーマで幼稚部の野田先生からお話をいただきました。

野田先生ご自身の生い立ちから現在に至るまでの略歴の中で、手話に対する思い、ろう者理解への願い、ろう教育の変遷や当時の想い等について生の声を聴くことができました。楽しいエピソードも交えながらお話しいただいたので、あっという間に時間が過ぎてしまいました。

コロナ禍の中での限られた時間での研修でしたが、充実した時間になりました。もっともっと野田先生のお話を聞きたい気持ちになりました。特に今回受講された先生方は、野田先生のPP(パワーポイント)資料にも目を通していただき、是非学びを深めていってください。

さて、本校には野田先生を含め7人の聴障の教職員が在職しています。熊聾の子供たちのロールモデルとして、また聴者である教職員にとっても、ろうの先生方の存在意義はとても大きいものがあり、熊聾の財産でもあります。互いを尊重し合いながら、そしてそれぞれの良さを引き出しながら、子供たちの健やかな成長につながる教育を目指していきましょう。

令和2年9月15日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その91)

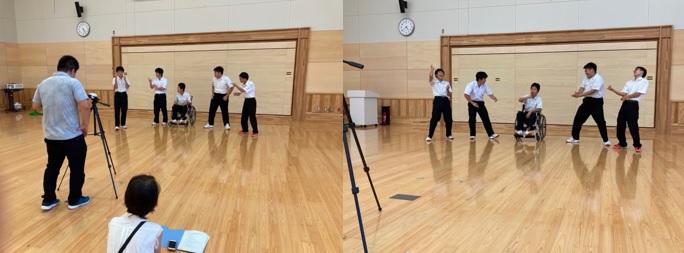

全国高校生手話パフォーマンス甲子園本選出場については以前お知らせしたとおりですが、本選審査用のビデオ収録作業が終わりました。

生徒たちのパフォーマンスの映りばえが少しでも良くなるようにと、背景が綺麗な共同教室内で撮影を行ったのですが、大観衆を前に演技するわけでもありませんので、部員たちは緊張することなく普段どおりの力が発揮できていたように思います。それにしても、手話落語部員たちの豊かな表情や所作には驚かされます。練習で培ってきた部分は当然あるのでしょうが、聴覚に障がいがあるが故に必然的に身についてきた彼らの観察力や表現力は簡単に真似できないほどの凄さがあります。

さあ、このあとは9月27日の審査結果を待つのみです。

皆で良い知らせがあることを祈りましょう!

令和2年9月14日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その90)

県議会が開催される9月11日(金)から10月8日(木)までの間、県庁本館東側にある県議会棟1階に、本校の幼児児童生徒の作品や学校紹介のパネル等が展示されます。

議会棟を訪れる方々に対して、熊本聾学校をPRできる貴重な機会と捉え、子供たちの輝く姿、聴覚障がい教育のセンター的役割を担って活動している様子等をアピールできればと考えています。

県議会棟を訪ねることは滅多にないとは思いますが、お知り合いの方にもどうぞ宣伝していただければ幸いです。

令和2年9月11日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩