工業系列日記

ドリームフェスタin大津小への参加

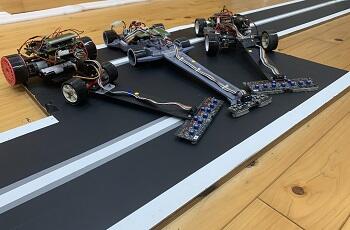

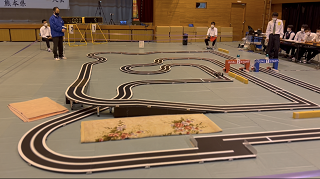

12月15日、大津小学校で開催された「ドリームフェスタ」において、本校生徒がマイコンカーの実演を行いました。生徒たちがマイコンカーの走行を披露し、自動で走る車の様子に小学生からは

「速い!」

「どうやって曲がっているの?」

といった驚きの声が上がっていました。

生徒達は、センサーがコースの状況を感知し、プログラムによって車が動いていることを、実演を交えながら分かりやすく説明しました。小学生たちは真剣な表情で話を聞き、ものづくりやプログラミングへの関心を高めている様子でした。

本校生徒にとっても、自分たちの学びを地域の子どもたちに伝える貴重な機会となり、技術だけでなく伝える力を伸ばす良い経験となりました。

ジャパンマイコンカーラリー2026九州地区大会結果について(御礼)

11月16日(日)に佐賀工業高校でジャパンマイコンカーラリー2026九州地区大会がありました。決勝トーナメントまであがることはできませんでしたが、生徒は最後まで諦めることなく全力を出せたと思います。ご声援ありがとうございました。

ジャパンマイコンカーラリー2026九州地区大会出場

10月26日(日)に熊本県立八代工業高等学校でジャパンマイコンカーラリー2026熊本県大会が行われました。本校からはAdvancedクラスに1台、Basicクラスに2台の合計3台が出場しました。本番当日は、前日の試走で3台とも完走していたこともあって生徒も落ち着いた様子で本番にのぞむことができました。結果は、Basicクラスの1台が残念ながら記録を残すことができませんでしたが、Advancedクラスから1台、Basicクラスから1台の合計2台がジャパンマイコンカーラリー2026九州地区大会に出場することになりました。九州地区大会は、来月の11月16日(日)佐賀県立佐賀工業高等学校で開催されます。残りの2週間、生徒が悔いが残ることがないよう頑張って欲しいと思います。応援のほど、よろしくお願いいたします。

第二よろこび保育園での木育教室!

令和7年10月7日(火)、第二よろこび保育園さんで木育を実施しました!

年長さんのクラスにお邪魔させていただき、本校生徒10名(工業系列建築+普通系列)で「森のかけらのお守り」を園児のみなさんとつくりました。

3種類の紙やすりで一生懸命木片を磨き、つるつるになったら米油を仕上げに塗り、ひもとビーズを通して完成です!

頑張って磨いた分、完成した時の喜びも大きかったようで、私たちもうれしくなりました!

本校生徒にとっても園児のみなさんと触れ合う時間はとてもやりがいのある時間になったようで、様々な学びや気付きにつながってくれると期待しています。

11月には2回目を予定しています。次もよろこびとやりがいを感じられるよう、準備を進めていきます!

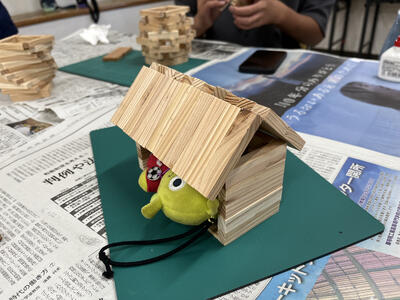

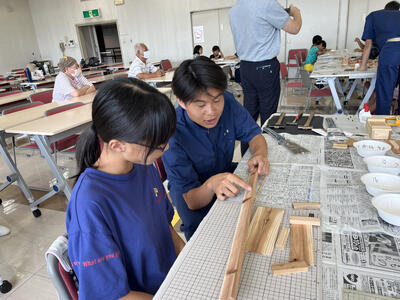

大津町で木育教室を開催しました!

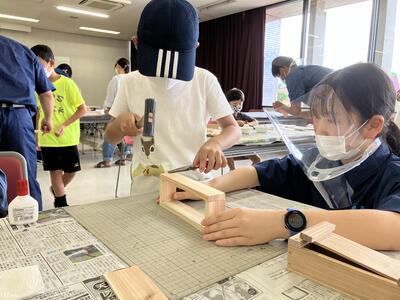

令和7年7月31日(木)に大津町生涯学習センターにて、木育教室を行いました。

大津町在住の小学生を対象に、毎年夏休みに実施しています(今年で9年目)。

本校の工業系列建築を学ぶ生徒達が先生役として参加し、作品完成までをしっかりと

サポートしてくれました。

参加してくれた子ども達は木の筆箱やネックレス、コースター、木片を使った自由工作などの3つの

作品の中から希望するものを選択し、完成を目指して頑張って取り組んでくれました。

今年は特に木片を使って自由工作が人気で、個性あふれる作品がたくさん完成しました。

本校生徒達は子ども達と上手にコミュニケーションを取り、短い時間の中でも楽しく会話

しながらものづくりをする様子が見られました。

いつもとは違う教える立場として、貴重な経験もすることができました。

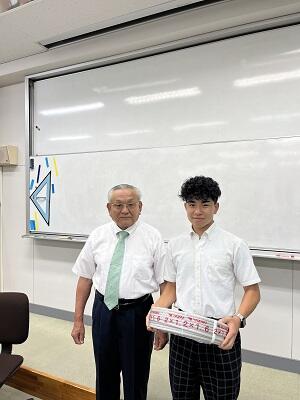

『ラブベンチデザインコンペ2024』表彰式に参加しました!

令和6年11月22日に菊池市中央図書館にて「ラブベンチデサインコンペ2024」の表彰式に参加しました。

本校から、3年次生と2年次生の2人が学生賞、2年次生1人がきくち賞をいただきました。

今年も「木育教室」実施しました!(工業系列建築)

7月26日(金)に大津町生涯学習センターにて、木育教室を行いました。

大津町在住の小学生を対象に、毎年夏休みに実施しています(今年で8年目)。

15名定員のところ、ありがたいことに毎年満員御礼です。

建築を学ぶ3年次生徒が講師となって、子ども達に木を使ったものづくり指導を行いました。

子ども達は頑張って取り組み、自分の力で特別な作品を作り上げていました。

生徒達は教える立場としてたくさんの学びがあったようです。

上手に子ども達とも接し、素敵な思い出つくりに貢献できたのではないでしょうか。

熊本県電気工事業工業組合様から電線を寄贈していただきました【電気電子】

7月17日(水)に熊本県電気工事業工業組合専務理事の松本様から電線の寄贈がありました。

電気電子系列では、電気工事士資格への挑戦を通して技術者の育成に取組んでいます。

実技試験対策や実習の授業で大量の電線を使用しますので、今回のご寄贈は大変助かります。

誠にありがとうございました。大切に使わせて頂きます!

職業講話を実施しました(工業系列建築)

令和6年3月13日の3限~4限目に熊本経済同友会のお取り計らいで職業講話を実施しました。

対象は1年次生で、来年度から工業系列(建築)の講座を受講する予定の生徒たちです。

講師は、株式会社九建総合開発 代表取締役 新永隆一氏で、「地方建設会社が海外へ進出できるまで」という内容のお話をいただきました。

生徒たちは新永さんのチャレンジ精神と行動力・発想力に感銘を受けており、みんなこれからは、ポジティブに、あきらめずに、いろいろな経験を積んでいきたいと気持ちを新たにしました。

講話をいただき本当にありがとうございました!

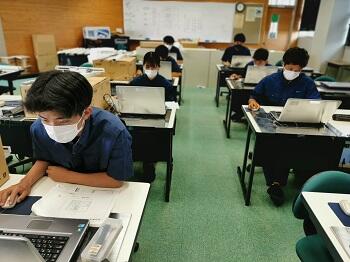

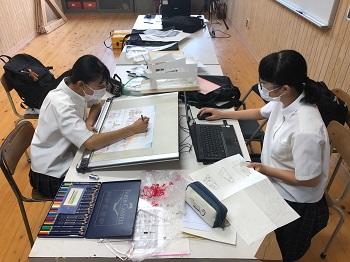

実習、頑張ってます!!(建築)

12月になって寒くなってきましたが、2年次生の実習内容(工業系列建築)も本格的になってきました。建築技術の向上を目指して頑張っています。

レベル測量

CAD

自動車整備の体験授業

11月30日(木)5,6限の実習で工業系列(機械)の2年生が自動車整備工業協同組合青年部の皆様から自動車整備の仕事について授業をしていただきました。講師の中には本校のOBの方もおられ、温かい激励をいただきました。授業をとおして自動車についての理解を深めることができました。生徒にとって貴重な経験となったようです。この度はありがとうございました。

『ラブベンチデザインコンペ2023』表彰式に参加しました!

令和5年11月22日に菊池市中央図書館にて「ラブベンチデサインコンペ2023」の表彰式に参加しました。

本校から、3年次生の松村くんと笠原くんが学生賞をいただきました。

ジャパンマイコンカーラリー2024熊本県大会

工業系列機械の生徒8名が10月22日に八代工業高校で行われたジャパンマイコンカーラリー2024熊本県大会に参加してきました。本校からはbasicクラスに3台が出場しました。最高順位は29台中17位でした。出場するのが全員3年生ということで進路の取り組みもある中、時間を作りながら計画的に大会に向けて準備をおこなってきました。本大会を通して、課題解決力やコミュニケーション力を高めることができました。応援いただき、ありがとうございました。また来年に向けて頑張っていきます。

株式会社育栄電設様から電線を寄贈していただきました。

10月13日(金)、株式会社育栄電設の青木様から電線ケーブルを寄贈していただきました。

工業系列電気電子2年次生(一部3年次生)は、12月に第二種電気工事士技能試験を控えており、連日対策授業に取り組んでいます。その際、多くの電線ケーブルを消費しますので、今回の寄贈は大変助かります。誠にありがとうございます。系列を代表して2年次の小野君が謝辞を述べました。

また、電線寄贈式に加え、育栄電設社員の方々による技術伝承授業を実施していただきました。生徒達も現場で実際に使用されている工具に触れ、電線加工と圧着・接続作業を体験することができました。お忙しい中、高校生の技術者育成にご協力いただきました育栄電設の皆様に心から感謝申し上げます。

木育教室第2弾!菊陽町で実施しました!

8月4日(金)菊陽町中央公民館にて、

”小中学生の夢体験講座「オリジナル木工品づくり」”を開催しました!

小~中学生を対象に、菊陽町の子どもたち15名が参加してくれました。

大津町で開催したように、講師は翔陽高校の生徒達!

参加者は頑張って作品を完成させ、木の魅力発見や木を使ったものづくり

の楽しさを実感してもらいました!

生徒達はこれまでの経験を生かし、人に教えるということを通して多くのことを

学んでくれたと感じています。

夏休みが明けたら、この活動を振り返り探究を進めていきます!

翔陽高校生徒による「木育教室」開催しました!

7月28日(金)に大津町生涯学習センターにて、木育教室を開催しました!

小学生を対象に、大津町の子どもたちが15名参加してくれました。

熊本県産材である杉を材料に、ペンダントやコースター、ペン立てに筆箱など、

それぞれ希望した作品を頑張って完成させました。それを教えるのは翔陽高校で

建築を学ぶ3年次生、そして保育を学ぶ家庭系列2・3年次の生徒たち!

合わせて12名の翔陽生が先生となって作り方を教え、完成までお手伝いしました。

教える立場になって初めてわかる事が盛りだくさん!生徒達にとっても学びの多い

一日となりました。

熊本県電気工事業工業組合様から電線を寄贈していただきました。

7月7日(金)に熊本県電気工事業工業組合専務理事の松本様から電線ケーブルの寄贈がありました。

松本様の「次世代を担う電気技術者育成の一助となれば」との強い思いから、今回の運びとなり、工業系列(電気電子)を代表して3年次の浜谷さんと上野さんがお礼の言葉を述べました。

電気電子系列は、国家資格である第1種・第2種電気工事士への挑戦をとおして技術者の育成に取り組んでいます。実技試験の対策や実習の授業等で大量の電線を使用しますので、今回のご寄贈は大変助かります。誠にありがとうございました。大切に使わせて頂きます。

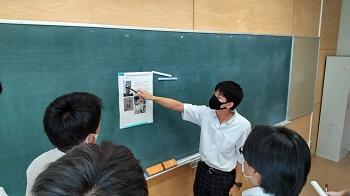

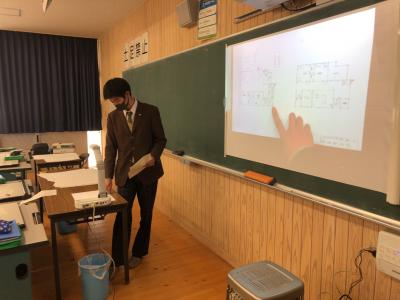

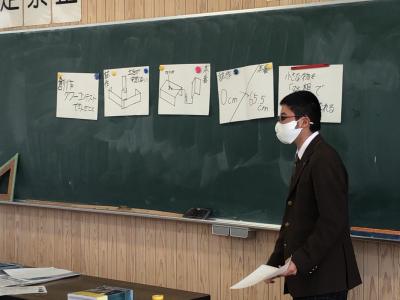

住宅設計中間発表会

3月17日、2年次で建築設計製図αを履修している生徒が自分で設計した住宅の発表会を行いました。

この課題では本校の先生を施主に見立て、希望の住宅など聞き取りを行い、住宅を設計してきました。

発表会では平面図を黒板に拡大表示させながら、施主の希望をどのように図面にしたか、どんな工夫をしたかを発表しました。

今後は、立面図などの外観をデザインして、1軒の住宅を完成させていきます。更に良い住宅を設計できるよう取り組んで行きたいと思います。

ジャパンマイコンカーラリー2023熊本県大会

10月23日(日)に八代工業高校で行われたジャパンマイコンカーラリー2023熊本県大会に参加してきました。本校からは機械系列の3年生が総合的な探究の時間で作成したマイコンカー3台でbasicクラスに出場しました。結果は3台中2台が完走し、最高順位は30台中12位でした。11月に宮崎県で開催される予定の九州大会出場を目標に頑張りましたが、あと一歩及びませんでした。応援ありがとうございました。今年度の経験を活かし、次年度はさらにプログラム調整力や車体の仕上がりを良くしていき、九州大会出場を目指していきます。

今年もしました、木育教室!(大津町生涯学習センター)

令和4年7月29日(金)、大津町生涯学習センターで「木育教室」を開催しました!

大津町の子ども達15名が参加し、翔陽高校の生徒11名が先生役となりました。

子ども達に木の魅力や木を使ったものづくりの楽しさを、実験や作品製作をとおして伝えました。

作品は、ペンダントやコースター、積み木や筆箱などを作りました。

普段は教えられる側の生徒が、先生役になる・・・初めての体験でしたが、新鮮で貴重な体験になったようです!

本校の生徒からは工業系列建築を学ぶ3年次生と、家庭系列で保育を学ぶ2年次生が参加しました。

この体験を今後の進路や人生に役立ててもらえるとうれしいです。

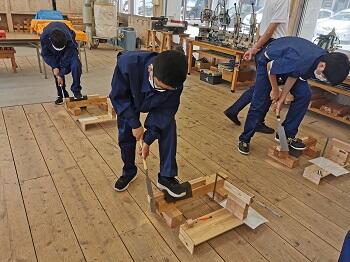

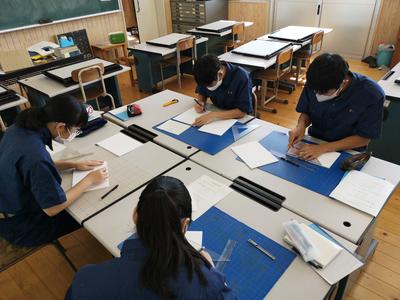

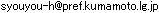

建築実習やっています!(2年次)

2年次で開講される「建築実習α」では、次の3つのテーマを4週(8時間)ごとにローテーションします。テーマは、「手作業による木材加工」「レベル測量」「平板測量」です。建築における基本的な内容なのでみんな真剣に取り組んでいます。

この日は雨のため、測量は室内や渡り廊下周辺で行いました。

1年次総合選択「工業技術基礎」の様子(2)

今回は「総合選択:工業技術基礎」で行う9つの実習テーマの残りの4つを紹介します。

10月には、2年次で学ぶ講座(科目)を選択していくことになります。この「工業技術基礎」のテーマの中から将来の仕事につながってい欲しいと思います。

歩幅で距離測量をしています

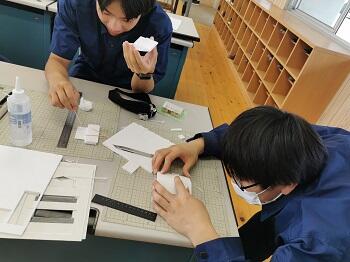

建築実習やっています!(3年次)

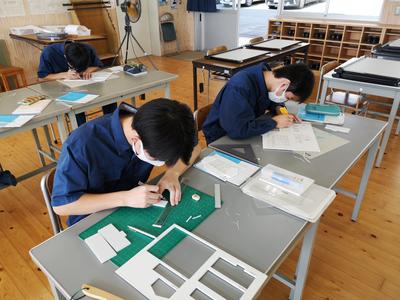

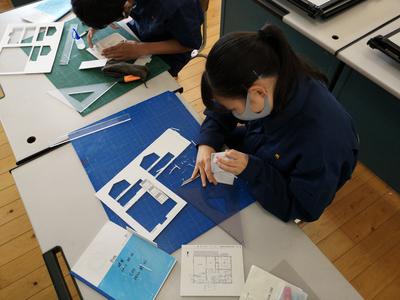

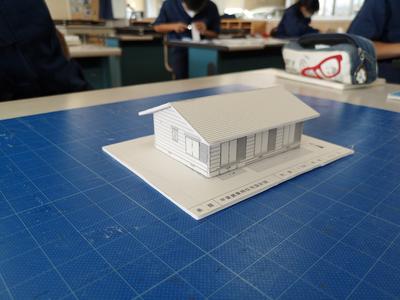

3年次の科目「建築実習β」では、33人を3つの班に分け、6時間毎にローテーションをして3つのテーマの実習をします。テーマは、「機械加工による木工」「CAD」「模型製作」です。更なる技術習得のために毎回、頑張っています。木工作品については、最近はコロナ禍で出来なかった文化祭での販売も検討しています。(決まりましたらホームページで連絡します)その時はよろしくお願いします。

機械加工による木工

CAD

模型製作(住宅模型)

1年次総合選択「工業技術基礎」の様子(1)

翔陽高校は『総合学科』です。自分が学ぶ科目を一つ一つ選択していく学校です。1年次はほとんどが必履修科目なのですが、「芸術」と「総合選択」の2科目は3月の合格者説明会の時に学ぶ内容を選びます。

今回は「総合選択」の中から、「工業技術基礎」の実習の様子を紹介します。

「工業技術基礎」では、「機械」「電気電子」「建築」の3つの分野の中から9つのテーマの実習を行います。そのすべてを1年間かけて回り、学んでいきます。

初めて体験する工業の実習に戸惑いながらも、みんな一生懸命に取り組んでいます。

1年次生はこれから、2年次3年次で学ぶ科目を選んでいきます。この総合選択「工業技術基礎」を学んでいく中で、自分の学びたい科目(そして将来の仕事)を見つけていって欲しいと思います。

手仕上げ(機械)

電気工事(電気電子)

木材加工(建築)

大津町みずぎわ散歩をしました

2022年5月24日〔火〕5,6時限目、3年次「総合的な探究の時間」において、「建築」の科目を選択しており「歴史」に少しでも興味のある生徒13人で、世界かんがい施設遺産にも登録されている上井手用水沿いの塘町筋の一部を散策しました。目的は、探究活動のテーマや地域の課題を探すこと。みんなでワイワイ話をしながら歩きました。しかしこの日は猛暑!汗だくヘトヘトになりました。

生徒たちは、川の様子や周囲の建物の様子、説明の看板などを見ながら、「こんな場所知らなかった」「川の流れはけっこう勢いがあるな」「古い建物も多いよね」などと感想を言いながら、「この場所のことを知ってもらう機会を作れないかな」「日影が欲しいよね」「水遊びできたらいいね」などと少しずつ探究モードに入ることができました。

今回は、大津町の地域おこし協力隊の川野智史さんも一緒に歩いていただき、途中では説明をされたりヒントをだされたりしていただきました。ありがとうございました。

これから12月の発表会に向けて本格的に探究活動を始めます。生徒たちも町に出て行くと思いますので。その時はよろしくお願いします。

建築キャリアアップガイダンス2021

建築の講座を学ぶ3年次生、2年次生のために、外部から講師を招き、建築キャリアアップガイダンスを実施しました。

まず、2月24日(木)には3年次を対象に実施しました。建設業界についての話と卒業後に受験できる2級建築士の試験を含む各種資格について詳しい話をいただきました。当初、1月に実施予定だったのですが新型コロナ感染症の急激な増加のため、時期をずらしオンラインでの実施となりました。卒業を間近に控えていることもあり、皆真剣に話を聞いていました。

3月17日(木)は2年次生を対象に実施しました。一斉授業が再開されたばかりで40分と短縮授業となりましたが、ここでは、建設業界の話や職種の話、進学するメリットデメリット、資格の重要性などの話をいただきました。そろそろ就職先や進学先を決めようとする時期であるので、進路決定に向けて大変参考になったようでした。

生徒たちの将来設計に少しでも役立ててもらえればと思います。

(株)育栄電設様から電線のご協力をいただきました!

1月19日(水)に(株)育栄電設様から、電線の寄贈がありました。

(株)育英電設の青木様から「電気工事の授業の様子を見て、何かご協力できないかと思っていました。電気工事士試験合格に向けて頑張ってください。」とのお言葉をいただきました。電気電子系列代表として片山君が「いただいた電線を大切に使って、電気工事士全員合格に向けて頑張ります。」とお礼の言葉を述べました。

電気電子系列では、地元で活躍できる電気工事及び電力関連の技術者育成を目指して、第2種電気工事士及び第1種電気工事士の資格取得に取り組んでいます。実技練習では多くの電線を使用しますので、今回の電線のご寄贈は大変助かります。

全員合格に向けて頑張ります。本当にありがとうございました。

菊陽町で木工教室を開催しました!

12月11日(土)に菊陽町中央公民館で木工教室を開催しました。

14名の小学生が参加し、県産材である杉の木を使ったものづくりを体験してもらいました。

参加者の小学生が作品を完成させられるよう、本校で建築を学ぶ3年次生徒7名が先生役となりました。

参加者はそれぞれペンダントやコースター、積み木、筆箱などを製作し、完成後はとても喜んで持ち帰ってくれました。

本校生徒にとっても良い勉強の機会となりました。

「つまようじタワー耐震コンテスト高校生大会」に参加しました

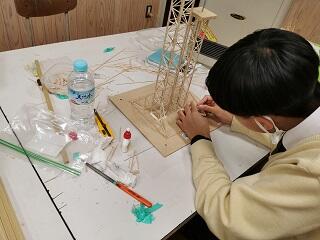

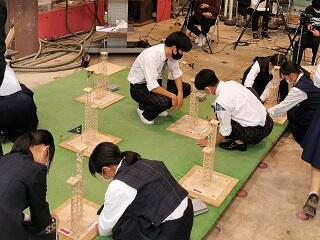

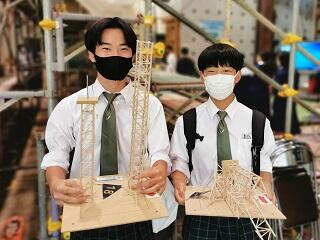

崇城大学主催の「2021年 第10回つまようじタワー耐震コンテスト高校生大会」に参加しました。当初は9月開催の予定でしたが、延期となり、10月31日に実施されました。本校からは、建築の講座を受講している2組4人で挑戦しました。分割登校や家庭学習、10月に入ってからは学校行事と、なかなか思うように製作の時間が取れませんでしたが、何とか間に合いました。

結果は、3位入賞にあと少しというところでしたが、倒れた理由や良かった点等を探究を行い、しっかりふりかえりをしたいと思います。

次年度は後輩たちが頑張ってほしいものです。

製作の様子

今年の作品

大会の様子

倒れてしまいましたが勉強になりました

ジャパンマイコンカーラリー2022熊本県大会

10月17日(日)に八代工業高校でジャパンマイコンカーラリー2022熊本県大会が行われました。本校からは総合的な探求の時間で製作に取り組んでいる機械系列3年生6人が作った3台のマイコンカーが出場しました。試走ではうまく走れない場面もありましたが、粘り強く調整を行った結果、本番の走行では3台とも完走することができました。コロナ禍の中で製作の時間があまり取れず、苦労したこともありましたが、この大会を通じて最後まであきらめずに取り組む事の大切さや課題解決能力を高めることができました。この経験を今後の人生に活かしていって欲しいと思います。

木育教室開催しました!

7月30日(金)大津町生涯学習センターにて、木育教室を開催しました。

木を使った実験やものづくりを体験してもらいました!

本校で建築を学ぶ3年次生徒が先生役となり、行いました。

紙やすりで磨いたり、のこぎりで切ったり、組み立てたり。

苦労しながら完成した時の表情はみんな良い笑顔でした!

「建築計画α」研究授業

7月最後の「建築計画α」の授業は研究授業でした。

住宅建築のまとめとして、”好きな名作住宅を探して広げよう!”と作成したポスターを先生、生徒の前で発表しました。

建設企業の魅力発見!

令和3年6月10日(木)の午後、熊本県が主催する「熊本県魅力発見フェア」のキャラバン隊に来ていただいて、企業・団体による紹介・説明動画の視聴と企業の方々とオンライン(ZOOM)での質疑応答が行われました。

参加したのは、工業系列〔建築〕の講座を選択した生徒たちで、この4月から建築について深く学び始めたこともあり、大変興味を持って動画視聴に取り組んでいました。企業の方との質疑応答では、最初は遠慮していましたが、キャラバン隊の方からの応援(ご指導)もあり、多くの質問をしていました。

「建築」に興味を持っている生徒たちなので、今後のこの経験を進路選択に活かしていけると思います。

キャラバン隊、熊本県土木部の皆様、貴重な経験、ありがとうございました。

バス停にベンチを設置しました!

正門前のバス停に工業(建築)の実習で作成したベンチを設置しました!

3年次の実習でコンクリート製の脚を、2年次の実習で木製の座面を作成し、それらを合体させた物になります。

バスをお待ちの際には、是非ご利用ください。

また、同じベンチを校内にも設置したので、本校にいらっしゃっいましたら探してみて下さい!

建築キャリアアップガイダンス

1月18日(月)と3月23日(火)にそれぞれ3年次と2年次の建築を履修する生徒を対象としたキャリアアップガイダンスが行われました。

外部から講師をお招きし、3年次は卒業後の資格取得について、2年次は建設業界全般についての講義が行われました。

生徒らの将来設計に少しでも役立ててもらえればと思います。

2年次 建築製図発表会

2年次で建築設計製図αを履修生徒が、1年間の建築の学習で学んだ知識を表現する発表会を行いました。

この課題では本校の職員の先生が施主(家を建てたいお客さん)となり、生徒と1年間の時間を掛けて打合せを行い住宅を設計してきました。

発表会では平面図(家の間取りが分かる図)と立面図(家を横から見た図)を電子黒板に拡大表示させながら、作品の主旨や工夫した点、施主の住宅に対する思いなどを施主の先生の前で発表しました。

この発表で出た質疑応答の内容や施主からの新たな要望を3年次の授業に活かして、更に良い住宅を設計できるよう取り組んで行きたいと思います。

1年次 工業技術基礎 創作タワーコンテスト

1年次の選択科目の一つである工業技術基礎において、創作タワーコンテストを行いました。

このコンテストは10cm四方のケント紙を糊を使用せず切り折りだけでタワーを作成し、そのタワーの高さを競うものです。

生徒らは一度試作を行い、その試作品の改善点を考察し、本番の作成に取り組みました。

タワーの高さは75cm近くに及ぶ作品もあり、教員の予想を大きく上回りました。

タワーを作成した後はその過程を用紙にまとめ、班ごとにお互い発表し合いました。

各班の代表は全員の前で発表を行い、質疑応答なども行われました。

この授業を通して、試行錯誤しながら課題を追求していく課程や、その課程を人に伝えていくことの重要性などを学んでもらえればと思います。

デザインレビュー2021に高校生レポーターとして参加しました

3月 13 日(土)・14日(日)の 2日間、全国各地の大学・大学院、専門学校、高等専門学校で建築を学ぶ学生達と作品が福岡に集まる『デザインレビュー2021』が開催され、14日の午後から九州の各地域で開催されたオンライン視聴会に本校から2名の生徒がレポーターとして参加してきました。

審査ではまず約300作品から予選を通過した64作品が審査され、さらに選ばれた上位9作品のプレゼンテーションが行われました。さらに審査員からの質疑応答を経て最終審査が行われ、最優秀賞や審査員賞が選定されました。プレゼンテーションや審査過程を視聴することで、上級学校への進学を意識するとても良い機会となりました。

今回このような機会を下さったJIA日本建築家協会九州支部の方々や、デザインレビューの運営の方々に心より感謝申し上げます。

建築現場見学会

2月2日(火)の3,4限目に工業系列(建築)を選択している2年次を対象とした建築現場の見学会が行われました。

まず校内でご協力いただいた建設会社様から、会社の概要や施工管理・安全衛生管理などの話がありました。また説明の中で本校の卒業生とテレビ電話を利用しリアルタイムで質問できる時間を用意して頂きました。

生徒からは「どうやったら御社に就職できるか?」「どんな資格を持っているのか?」等の質問が挙がり、卒業生からは「上級学校に進学して施工管理技士や建築士の資格に挑戦するといい」とアドバイスを頂きました。

説明を受けた後は現場の昼休みを利用し、学校の目の前にあるドラッグストアを見学しました。4班に分かれて施工管理をされている方から説明を受け、疑問に思う所を質問し理解を深めることができました。

現在は工事中ですが、春にはオープンするとのことです。完成が楽しみです。

小・中学生の”夢”体験講座「オリジナル木工品作り」

12月5日(土)に菊陽町中央公民館にて、菊陽町青少年健全育成町民会議主催による、

小・中学生の”夢”体験講座「オリジナル木工品作り」を実施しました。15名の小・中学生の参加がありました。本校では建築を選択している生徒9名が準備から開催まで取り組みました。

参加者は申込の際に選んだ作品を、のこぎりや玄翁(とんかちのこと)、紙やすりを使い、完成させていきました。完成後は皆さんとても喜んでいただきました。このような機会を通じて、木やものづくりに興味をもってもらえるとうれしいです。

建築実習2年 木工機械実習の様子

建築の実習では手作業だけでなく、機械を使用した木工の実習も行われます。

床や机の上に置いて使う大型の木工機械の使い方を、マニュアルを用いて説明を受けている様子です。

インパクトドライバー(電動ドライバーの一種)を練習している様子です。

デュアルシステムで、体験学習のお手伝い!

デュアルシステムで、体験学習のお手伝い!

本校では、学校以外の事業所で年間を通して現場実習を行うデュアルシステムがあります。3年次の一部の生徒は『課題研究』または『総合的な学習の時間』の中で行っています。建築系列では、「国指定重要文化財 江藤家住宅」の修理工事の設計・監理を担当されている、株式会社文化財保存計画協会でお世話になっています。

さて、11月24日、25日は、大津南小学校(3年生、4年生)の江藤家住宅修理現場見学会および塗壁等体験学習が行われました。それまで体験学習の事前準備をしていましたが、現場の職人さんと一緒に当日のお手伝いもしました。

子どもたちは、元気いっぱい楽しそうに土壁を塗ったり、木材を削ったりしていました。

大津町の歴史や文化財だけでなく、建設業そのものにも興味を持ってくれるとうれしいです。

道具を配っています

子どもたちに土を配ります

次の班の子どもたちのために道具を洗ってます

自分たちもやってみました

最後は後片付けです

今回は、教えてもらう立場から、子どもたちの学習の手助けという逆の立場になりました。そのことで多くの得るものがあったと思います。

デュアルシステムもあと数回、ラストスパートです!

コロナ×避難所(工業系列建築)

工業系列建築の7名の生徒で、「コロナ×避難所」をテーマに研究を進めてきました。

その研究の一環として、避難所運営マニュアルを作成しました。

翔陽モデル(避難所内に学校にある屋外用テントを活用し、校内にあるもので飛沫を防ぐことができないか)を元に、

避難所に何人受け入れることが可能かを算出できる算定式をつくりました。

熊本県工業高等学校生徒研究発表会に参加します。

建築実習3年の様子 その後

建築実習3年の様子のその後を紹介します。

コンクリートベンチの型枠を外し、側面の穴にモルタルを練って詰めいている様子です。

スチレンボードで1/100の住宅模型を作っている様子です。

建築工事の一番最初に実施する水盛りやり方の様子です。

建築実習2年の様子

建築実習2年の様子を紹介いたします。

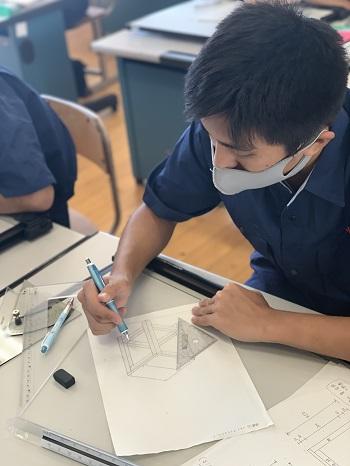

椅子の透視図(パース)を書いている様子です。

材料実験の1つである篩い分け試験を行っている様子です。

建築実習3年の様子

建築実習3年の様子を紹介をいたします。

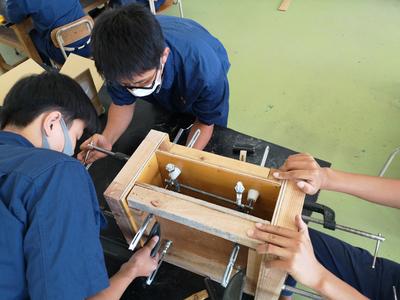

コンクリートベンチの型枠を組み立てている様子です。

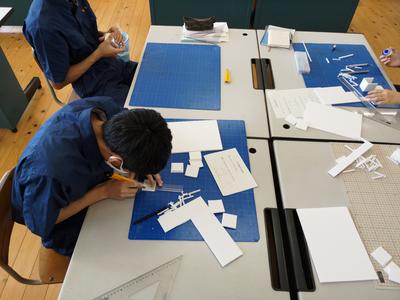

スチレンボードという建築模型の材料をカッターで加工している様子です。

測量の工程の1つである水盛り遣り方をしている様子です。

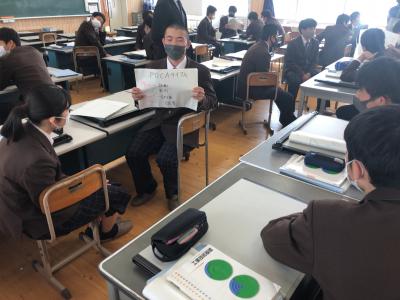

工業系列(建築)課題研究中間発表

工業系列(建築)の課題研究の授業において、今年度は「建築✖〇〇」と題しまして、生徒一人一人が研究テーマ〇〇を自分で決めて一年間を通して研究を行っています。

ある班のテーマの具体例を挙げると、とある生徒は「建築✖ファッション」というテーマを選び、各国の住居形態と民族衣装の関係性を調べ、日本における新たな住居と衣類の形態を提案をし、「建築✖サッカー」というテーマを選んだ生徒は翔陽高校の敷地に商業施設と複合したサッカー専用のスタジアムを設計するなど、建築的な提案を行います。

また別の生徒は「建築✖橋」というテーマを選び、鉄道と道路が一本の橋を共用する併用橋といった特殊な橋の設計を、「建築✖道路」というテーマを選んだ生徒は、渋滞緩和を目的とした高速道路のジャンククションの設計を行うなど、土木分野の設計にも取り組んでおります。

画像はその中間発表を行っている様子です。それぞれのテーマを選定した理由から半年間調べたことや研究状況を発表し、お互いの発表について質問したり評価をしあったりしました。

これから1月の最終発表に向けてブラッシュアップしていき、3年生の総まとめとして作品を仕上げていきたいと思います。

建築設計競技会への挑戦

工業系列(建築)では課題研究の一環で毎年建築設計競技会(通称コンペ)に取り組んでいます。

今年度は3年次2名の生徒が「季節を味わう住まい」というテーマに沿って住宅の設計を行いました。

手書きで図面を作成し、それを基にして模型を作り、さらにその模型を基にして透視図(パース)を作成するなど、応用的な作業を夏休みを中心に行いました。

今年度も入賞するか楽しみですね!

木育教室の実施

8月20日(木)に大津町生涯学習センターにて木育教室を開催しました。

翔陽高校では毎年夏休みに開催しており、今年で4年目となる取り組みです。

木を使ったおもしろ実験やものづくりを通して、木やものづくりに興味をもってもらいたいと考え、地域貢献にもなるように活動を続けています。

新型コロナ対策として、全員マスク着用、手洗い・消毒、窓や入り口は常時開放などの対策を実施したうえで開催しました。

実験コーナーでは木材でしゃぼん玉を出したり、顕微鏡で木の繊維の世界を見てみたり、興味津々に参加してくれていました。ものづくりでは、筆箱やネックレス、コースター、積み木などを作成し、苦労して完成させた後はとても喜んで持って帰ってくれました。

今回使用した木材は県産材の杉を使いました。木を使うことでまた新たな木が植えられ、育ち、森を元気にします。地球環境を守るという事も木育の大きなねらいです。

3年次建築実習での遮へい板の作製

3年次建築実習(木工実習)での作業風景を紹介します。

新型コロナウイルス感染予防対策として、遮へい板を考案しました。生徒一人につき一個製作予定です。写真は材料を機械で加工している様子です。木材は県産材の杉を使用しています。校内で面談などを行う際に役立てます。