校長室からの便り

今、熊聾では・・・(その259)

「ペンタゴンプロジェクト ~part.1~」

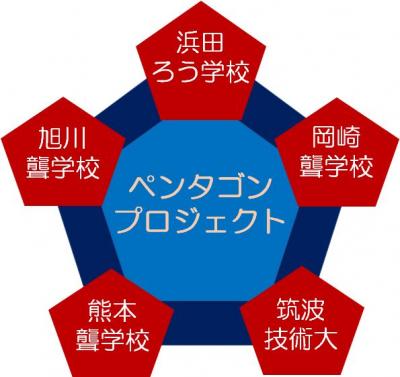

昨年度末、岡崎聾学校の鹿嶋校長先生からのお声掛けで、「ペンタゴンプロジェクト」が発足しました。「ペンタゴン」と聞くと、五角形のアメリカ国防総省を思い起こされる方が多いのではないでしょうか。

このプロジェクトは国防とかの決して物騒な話ではなく、国内4つの聾学校と筑波技術大学が連携した教育的な新たな取組みです。関係する4つの学校とは北海道立旭川聾学校、愛知県立岡崎聾学校、島根県立浜田ろう学校、そして本校です。技術面で筑波技術大学のサポートを受けながら、各校からアイデアを出しながら、交流など先ずは出来るところから始めようというものです。

先々は、ICTを活用した授業交流や専門性の継承・向上等にも繋がっていくことが期待されます。

令和3年6月16日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その258)

6月2日、熊本日日新聞朝刊「若者コーナー」に本校中学部の田上君の投稿記事が掲載されました。学校名が出ていなかったので見落とされた方もいらっしゃるかと思います。以下、彼の作文です。

水俣の実家に帰る途中、海沿いを通ると、水俣の海は、光が反射してとても美しい。この水俣の映画をアメリカのジョニー・ディップさんが作ったと聞きました。

水俣病と聞くと、いろいろな思いが浮かんできます。環境学習の中で、有機水銀のため体中がまひし、自分の思うように動かせない人がいること、尊い命をたくさん奪ったことを知りました。そして二年前、水俣病資料館の学習で、患者さんが一年間に飲む大量の薬に驚きを感じました。

ユージン・スミスさんの写真集「水俣」を見ました。苦しみながら死んでいった人々。それでも、工場は水銀を流しつづけました。僕はその写真集をあまり見たくありませんでした。苦しみながら生きてきた人のことを考え、もし自分が水俣病だったらと考えるとつらいからです。だけど、ジョニー・ディップさんが水俣病を題材に映画を作りました。デップさんが、スミスさん役で水俣を伝えてくれます。ぜひ映画を見てみたいです。

令和3年6月15日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その257)

本日、午後1時から約1時間半にわたり、乳幼児教育相談の保護者を対象とした「手話学習会」を開きます。本年度第1回の学習会となりますが、参集しての開催ではなく、Zoomによるライブ視聴(うさぎルームから配信)と録画を後日視聴(期間限定)する方法での参加としています。

今回の内容は「子育てに使う手話①」をテーマとして、本校の保護者(ろう者)を講師にお迎えして実施する予定です。

初めての試みですので、どのような学習会になるのかとても気になるところです。(午後から少し覗かせてもらおうと思っています。)

令和3年6月12日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その256)

明日12日(土)は「くまろう公開デー」を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から延期することにしています。ちなみに、延期日は7月17日(土)としました。

特に、中3生にとっては進路決定のための重要な機会となりますので、1学期中に実施すべく、学期末ぎりぎりの期日に設定しました。当日は「高等部オープンキャンパス」も併せて実施することにしています。もし、参集しての会ができない場合には、個別の教育相談等を行うなどして対応する予定です。

是非、多くの方に熊聾を訪れていただきたいと思っています。

令和3年6月11日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その255)

今年の9月30日~10月1日に予定しておりました令和3年度九州地区聾学校体育・文化連盟熊本大会については、5月に開催されました当連盟理事会において「中止とする」ことが決定されました。新型コロナウイルス感染症の収束が見込まれず、生徒や教員、その他大会に係る全ての方が安心して大会に参加できる見通しがもてないことが中止となった理由です。

2年続けて九聾体文連大会が中止となり、生徒たちは本当に残念に思っています。今後は、何とかして大会に替わる交流等を計画したいと考えています。

令和3年6月10日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その254)

6月2日、幼稚部親子行事として江津湖で「川遊び」を行いました。

以前と比べると、生き物の数が減ったような感じはありますが、当日はザリガニや小魚、小エビ、タニシ、アメンボ等が捕れました。

翌々日、学校ではビニールプールを川(池)に見立てて、網を使って生き物をすくっている子供たちの姿がありました。「川遊び」本番で収穫がなかった子供たちも満足気な様子で疑似体験を楽しんでいました。

令和3年6月9日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その253)

以下、6月1日に掲載されたNHKのWEBニュースです。

耳が聞こえない人と、聞こえる人が、手話の同時通訳などを介して通話できる、国の「電話リレーサービス」が7月に始まるのを前に、1日から利用者の事前登録が始まり、武田総務大臣が登録を呼びかけました。

「電話リレーサービス」は、耳が聞こえない人と、聞こえる人が電話できるように手話の同時通訳や文字のチャットを介して通話するもので、7月から公共のサービスとして始まります。

サービスを利用するには事前に登録し「050」で始まる専用の電話番号を発行してもらうことが必要で、1日から受け付けが始まりました。

武田総務大臣は閣議のあと、記者団に対し「聴覚や発話に障害がある方が24時間、365日、電話をかけることが可能となるサービスだ。ぜひ、早期に登録をお願いしたい」と述べました。

登録は

▽スマートフォンやタブレット端末で、専用のアプリをダウンロードし、必要な情報を入力する方法か

▽サービスを提供する日本財団電話リレーサービスから、書類を取り寄せて郵送する方法が選べます。

料金は

▽ひと月170円余りの定額料金を支払う代わりに、通話料が割安になるプランか

▽利用時間に応じて通話料を支払うプランを選ぶことができます。

いずれのプランでも、緊急通報やフリーダイヤルは無料で利用できるということです。

令和3年6月8日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その252)

子供たちとの豊かなコミュニケーションと、きこえない・きこえにくいことへの理解を深めることを目的として、これまでは一同に会しての保護者手話学習会を行ってきました。

しかし、新型コロナウイルス感染のリスクレベルが「5」になったことを受け、今後は保護者手話学習会をライブ配信&オンデマンド配信で行うよう計画しています。開始日は6月21日(月)で、以降毎週月曜日にライブ配信の予定です。

手話学習会をライブ配信という形で行うなどと、以前は考えもしませんでしたが、これもコロナ禍で得た知恵であり工夫かもしれません。

令和3年6月7日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その251)

6月6日は「補聴器の日」です。これは、補聴器販売店の団体である「日本補聴器販売店協会」と補聴器メーカーの団体「日本補聴器工業会」によって制定されたものです。

なぜこの日が補聴器の日かと言うと、「6」と「6」を向かい合わせると耳の形に見えること、また補聴器をつけることにより、もう一つの耳になるという意味を込めて、3月3日(耳の日)×2=6月6日(補聴器の日)となったようです。ちなみに、人工内耳の日は…想像できた人がいるかもしれませんが、9月9日です。

是非あらためて、補聴器のこと、きこえや音のこと等々について関心を高める機会としてみましょう。

令和3年6月4日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その250)

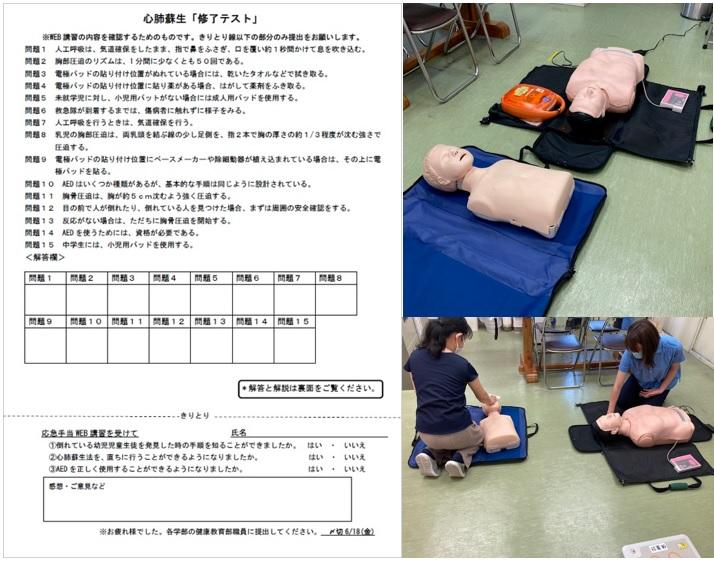

各部でのプール開きを前に、本校職員は5月31日から6月18日までの間に、心肺蘇生法に係るWeb講習を受けることにしています。また、受講後にはオリジナルの「心肺蘇生修了テスト」により、講習内容の確認を行います。

実習に関しては6月1日から4日までの間、熊本市東消防署からお借りするダミー人形を用いたり、学校備え付けのAEDを使ったりしながら、研修を進める予定です。

令和3年6月3日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その249)

先週28日は小学部写生会(予備日)でした。梅雨の中休みとなり、カンカン照りでもなく、薄曇りの空模様でしたので、絶好の日和となりました。

昨年度から小学部の行事では雨が続いていましたので、やっと校外での学習が叶いました。(雨男、雨女の疑いが晴れた人もいるのでは‥)

子供たちは事前に描こうと決めた動物の前に行き、画用紙と動物に視線を行ったり来たりさせながら写生に挑戦していました。しかし、動物によっては動き回ったり、水の中に潜ったままだったり、そっぽを向いて寝込んでいたりと、子供たちは最初のうちは苦戦している様子でした。作品は、以降授業の中で仕上げていくことになるでしょう。

令和3年6月2日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その248)

現在では、新型コロナウイルス感染防止対策として、2メートル以上の対人距離を呼びかける「ソーシャル・ディスタンス(社会的距離)」という言葉が定着しつつあります。

しかし、この言葉は「人と人との社会的なつながりを断たなければならないとの誤解を招きかねず、社会的孤立が生じさせる」おそれがあることから、世界保健機関(WHO)では「身体的、物理的距離の確保」を意味する「フィジカル・ディスタンス(身体的距離)」に言い換えるよう推奨しています。

先日、本校から保護者・職員向けに発信した学校安心メールでは、「身体的距離の確保」という文言を用いました。皆様お気づきだったでしょうか!?

令和3年6月1日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その247)

5月27日(木)、火災避難訓練を実施しました。

雨天でしたので、グラウンドへの避難は行わず、学部毎に分散し避難・集合した後、各クラスで事後指導を行いました。今回の訓練の目的は避難経路、待機場所、情報保障、支援体制等の確認と安全に避難するための行動や知識を身につけることが主な目的でした。事前に知らせての訓練でしたのでスムーズに避難できましたが、実際に火災が起きるときは時間や場所を教えてはくれませんし、天気も選びません。

今回の訓練の反省を今後に生かし、対応していきたいと思います。

令和3年5月31日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その246)

少し前のことになりますが、本校寄宿舎では新型コロナウイルス感染症対策に係る熊本県リスクレベルが「レベル5警戒警報」となったことを機に、通学路を変更して対応しています。

以前は、盲学校の児童生徒さん達と同じく西側の出入口を利用していましたが、感染拡大のリスクを少しでも下げようという目的で、両校の子供たちの動線を離すことにしました。

現在、本校の寄宿舎生は東側の玄関を利用し、グラウンドを沿うようにして登下校しています。昨年度までに第2グラウンドが整備されていたお陰で、スムーズに登下校ができていることは有難いことです。

少しでも早く、盲聾両校の子供たちが同じ出入口を利用できるようになることを願うばかりです。

令和3年5月28日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その245)

高校総体に出場する高3生の激励に行きました。先週はバドミントン部を、そして今週は陸上部を訪問し、選手たちへの言葉かけをしてきました。

参加する生徒たちが自己ベストを出せば、準決勝・決勝に残れる可能性があるということです。当日の健闘を祈ります。私は応援には行けない分、自宅からエールを送ることにします。

僅かな晴れの日の練習を心待ちにしていたのは高3生だけではなく、他の生徒たちも同じようで、練習に没頭していました。

令和3年5月27日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その244)

オンラインでの授業や会議が進められるように、2日間にわたり教職員向けの研修を行いました。

学校に派遣されているICT支援員の方を講師として、「Google classroom」や「Google Meet」等について、その概要や基本的な操作を学びました。

私にとっては、1回の研修参加では熟知するまでに程遠い感じでした。「習うより慣れよ」ということでしょう。

令和3年5月26日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その243)

本校卒業生のTさん、Oさんが教育実習生として教壇に立つことになります。

昨日の職員朝会で実習生に自己紹介をしてもらいましたが、二人とも緊張した面持ちで挨拶をしてくれました。

幼稚部から高等部までを本校で過ごした生え抜きの卒業生が、教師を目指してくれていることに喜びを感じます。これからの実習で様々なことを吸収し、充実した実習になることを願っています。

令和3年5月25日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その242)

梅雨に入り、雨の日が多くなってきました。(当然と言えば当然ですね…)

雨の日でも気分が憂鬱にならないのは幼稚部の子供たちです。3歳児クラス(赤組)の子供たち6人が、長靴をはき、傘を差し、レインコートを着て、雨の日探検に出かけていました。水たまりでバシャバシャと水を弾き、はしゃぐ子供たちを見ていると、なんとも心が和みます。

何か発見できたかな?!

令和3年5月24日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その241)

小国支援学校から「校歌に手話をつけてほしい。」との依頼がありました。

コロナ禍の中、歌唱の時に声を出せない状況があるため、歌詞に手話をつけることで、子供たちの生き生きした表情が見られるだろうという想いからの相談でした。現在、御依頼に応えられるよう本校数名の職員が頑張っているところです。小国支援学校の皆様、乞うご期待!もう少しお待ちくださいませ。

(手話歌作成担当の本校職員のハードルを上げたかも…)

さて、手話歌に関しては、1990年代頃に手話歌の是非について議論があったことをおぼろげながら記憶しています。手話を広めるという意味では一役買っているのでしょうが、一方で戸惑っている「ろう者」がいらっしゃることも事実です。

もともと歌詞は日本語で書かれています。それらの歌詞に日本語に対応する手話単語を単純に並べていくだけで手話歌になるかと言えばそうではないと私は思っています。手話は大きく分けると2つあります。ひとつは日本語の文法に従って単語ごとに手の動きを当てはめ、日本語を話しながら行う日本語対応手話です。本校の多くの職員は聴こえる教員(聴者)ですので、この日本語対応手話を中心に用いています。ほとんどの手話歌には、この日本語対応手話が用いられています。もうひとつは、日本手話というもので、日本語とは全く文法体系が異なる別の言語で、ろう者のコミュニティの中から自然に作り上げられてきたものです。

少なくとも私たち教職員は、この2つの異なる手話のことを知っておかないと、子供たちに正確な情報が伝わらないばかりか、全く逆の意味に伝わってしまうなど大変なことが起きてしまいます。

聴者である教員が日本手話を駆使できるようになるには、相当な努力と日本手話の環境が整うこと等々が必要でしょう。日本手話が堪能とまではいかなくとも、日本手話に敬意を払いつつ、日本手話についての学びを続けることは必要だと思います。地道に学びを続けて参りましょう。

令和3年5月21日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その240)

本年度の県高等学校総合体育大会は無観客で開催されることが決まりました。

本校生徒たちが関係する種目として、バドミントンは23日(日)にシングルスの試合が「熊本県立体育館」で行われます。陸上競技は今月29日(土)、30日(日)に「えがお健康スタジアム」にて行われ、本校からは100m、200m、走り幅跳びに出場します。

無観客ではありますが、試合ができることは選手たちにとっては何よりの救いです。保護者の皆様も熊聾職員も応援には行けませんが、生徒たちの健闘を祈り、エールを送りましょう!

また、県高等学校総合文化祭は形態を変えての開催となります。特別支援学校関係では作品展示が当初は予定されていましたが、取りやめとなりました。今後は他の場面を利用して、生徒たちの輝く作品や姿を発信できればと思っています。

令和3年5月20日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その239)

高等部2年生の家庭科の授業で、生徒たちが高齢者の疑似体験を行っている様子を見かけました。指定された箇所、廊下、階段を通って教室に帰ってくる間に、生徒たちはお年寄りや障がいのある方たちの困りを実感したようです。

以下は、事後の生徒たちの感想です。

・階段を下る時が怖かった。

・コミュニケーションをとるのが難しかった。

・文字が見えづらく、手指の作業も不便で驚きました。

本校の幼児児童生徒たちは自らの障がい(聴覚障がい)について小さい時から系統的に学んでいきますが、他障がいについて理解を深めることもとても大切なことですね。

令和3年5月19日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その238)

昨年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、2カ月余りの臨時休校を余儀なくされました。今年は臨時休校までには至っていないものの、昨年よりも拡大状況は日増しに深刻化しているように感じます。

先週、中学部では臨時休校等の事態に備えて、新しく配備されたパソコンや個人アカウントを用いたリモート学習のオリエンテーションを行いました。

令和3年5月18日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その237)

今年の梅雨入りですが、九州南部は過去2番目の早さで梅雨入りおり、熊本地方の梅雨入りも間近だと思われます。

長雨になると外で体を動かす機会が減ってしまいますので、外遊びが大好きな子供たちにとっては僅かな晴れ間や曇天も有難いものです。

さて、「あそび」という言葉から思い出したのですが、熊本県手話通訳問題研究会(熊通研)の前会長である梶原初子様(故人)から、6年ほど前に「あそべ あそべ」と描かれた葉画(はが)をいただきました。作品の製作者は熊通研会員のTさんということを伺っています。

葉画という名のとおり、葉っぱの色や形をそのまま活かして描かれた絵画です。実際の作品を見ると、沢山の動物たちが仲良く楽しそうに列車に乗っている様子が繊細に描かれており、とても素晴らしい作品です。これまで、子供たちの目に触れにくいところにありましたので、掲示場所を検討したいと思っています。

令和3年5月15日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その236)

5月13日(木)、九州地区聴覚障害教育研究会(九聴研と呼称しています)関係の会議が行われました。終日、校長室にて参加したのですが、他の九州地区の校長先生及び各校運営委員の先生方による会議が行われ、本年度以降の研究会の持ち方について協議・確認等を行いました。

本年度は都城さくら聴覚特別支援学校及び延岡しろやま支援学校を主管校として研究会が開かれるのですが、昨年度からコロナの影響が本研究会にも及んでいます。今年の研究会については、リモートによる開催が既に決まっており、11月に研究会が予定されています。

さて、九州地区には聴覚に障がいのある子供たちが通う特別支援学校(聾学校、聴覚特別支援学校等の名称があります。)が13校1分教室存在します。

九州地区(福岡、宮崎を除く)においては、聾学校は各県に1校のみが設置してある状況です。以前から「九州はひとつ」の合言葉で、互いに協力し合いながら聴覚障害教育を推進してきました。今後も本研究会が充実し、子供たちの成長に還元されていくことを切に願っています。

また、九聴研の新しい取組みとして、各教科等の部会を設け、先生たち同士が横のつながりを持ち、情報交換等を行っていくことにしています。最初からあまり無理をせずに、しかし良い仕組みとなっていくことに期待しているところです。

令和3年5月14日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その235)

今週末(5月15日)に予定しています本校大運動会については、5月10日の学校安心メールでお知らせしましたとおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため一旦中止とし、今後延期の時期や開催方法等を検討していくこととしました。

運動会を楽しみに練習に励んでいた子供たちにとって、また御家族の皆様もとても楽しみにしておられた行事ですので、何とか学校全体での運動会開催が実現できるよう考えています。

何よりも感染状況が収束に向かうことを願っています。

令和3年5月13日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その234)

本校在籍生ではなく、卒業生の活躍の話題です。

5月GW(ゴールデンウィーク)の2~4日までの間、本校OB8人の方々が九州縦断駅伝に挑戦され、約385kmの道のりを見事走破されました。

卒業生の皆さんは、「駅伝を通して、耳の聞こえない子供たちに夢や希望を与えられたら‥」という思いで、2日に北九州をスタート。国道3号線を南下するコースで、4日に鹿児島市でフィニッシュされました。

卒業生の皆さんが御活躍されている様子を本校生徒たちにも紹介したいと思っています。先輩方の活躍を伺うと、本校生徒もきっと嬉しく心強く思うはずです。

九州縦断を見事果たされた8人のOBの皆さん、本当にお疲れ様でした。そして、ありがとうございました。

令和3年5月12日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その233)

中高等部棟南側のグリーンガーデンがその名のごとく、豊かな緑を蓄えています。

この時期は、そら豆、ジャガイモ、スナップエンドウ(もう終わりに近いかな…)、大根、玉ねぎ等々が収穫時期を迎えています。

近いうちに、生徒たちが校内販売に勤しむことでしょう。

先生方の御協力をどうぞよろしくお願いします!

令和3年5月11日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その232)

ゴールデンウィークが終わったかと思えば、もうすでに5月半ばに差し掛かってきました。

校舎内外を回ってみると、5月を感じさせてくれる教室設営や花々が目に飛び込んできます。今回は写真を多めに掲載してみました。

令和3年5月10日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その231)

正門横の梅の木と中高等部棟横の桜の木を伐採したことは以前お知らせしたところですが、程よいタイミングでトヨタからのプレゼントとして、桜の苗木(ソメイヨシノ)3本と姫シャリンバイ10本が熊聾に届きました。

桜の木は正門付近と運動場鉄棒横に、姫シャリンバイは正門横のフェンス内側に植えこみました。桜がすくすく育ち、大きく枝を張ってくれる様子を想像するとワクワクしてきます。

また、姫シャリンバイは季節によって葉の色が変わったり、ピンク~白の花を楽しんだりできる樹木です。育ちはそれほど早くないのですが、悪条件であっても耐えることのできる常緑の低木樹です。

どちらの木も子供たちの育ちと重ね合わせ、思いを馳せながら眺めることにします。

令和3年5月7日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その230)

4月30日(金)が振替休業日でしたので、昨日まで熊聾は7連休でした。皆さん、今日からリスタートです!頭と体は連休状態から切り替わったでしょうか…。

さて、4月半ばから各学部では大運動会に向けての練習が始まっていますが、4月26日(月)に初めての全体練習を行いました。

結団式に始まり、開閉会式の練習そして各学部に分かれて、広いグラウンドを贅沢に使い、伸び伸びと体を動かしました。

5月とは言え、晴天時には真夏日になることも十分予想されます。暑さ対策、コロナ対策も行いながら、練習を重ね本番に繋げていきたいと思います。

令和3年5月6日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その229)

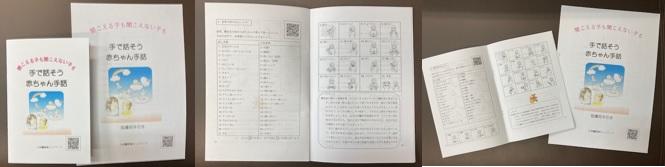

本校山田教諭が「キリン・地域のちから応援事業」の助成を受け、乳幼児手話教育環境構築のためのテキスト、指導者用手引き、更にはテキストと連動した手話表現の動画集webサイトを作成されました。イラスト作成を含むほぼ全ての作業をお一人で進めてこられた成果物で、大作です!

なお、動画集は既に本校HP上の「九聾ネットワーク」に掲載してあり、アクセス可能です。是非ご覧いただきご活用いただければと思います。

全国各地で手話言語条例の制定が進んでいますが、条例が絵に描いた餅にならないよう、実働を伴った中身のあるものとして動き出すことが何より大切なことです。そのような意味合いからも、山田先生のお取組は絶賛すべきことだと感じています。

令和3年4月28日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その228)

4月23日(金)放課後、東警察署のスクールサポーターお二人に来校いただき、幼小棟に不審者が侵入したという設定で、「不審者対応訓練」を実施しました。スクールサポーターが不審者役をされ、シナリオは職員には事前に知らせない形で行ったため、訓練とは言え私たち教職員はとても緊張感を持って臨みました。訓練の様子を侵入場面から取り押さえるところまで録画し、後半は全職員でその録画をみて振り返り、サポーターのお二人から対応方法等について講評をいただきました。

講評の中で、対応時のポイントや「さすまた」の使い方、ハード面の整備など、実に様々なアドバイスをいただくことが出来ました。

今回の訓練内容を整理し、あらためて全職員で共有し安全安心な学校づくりに繋げていきたいと思います。

令和3年4月27日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その227)

先週22日(木)、熊本県は新型コロナウイルス感染のリスクレベル(6段階)を第上位の「レベル5」に引き上げました。

このことに伴い、本校では来校者の受入れを止めたり、本校からの外部への支援訪問を控えたりするなど、より厳しい対応をとることとしました。

教育相談については、既に複数校から依頼があっていますが、リモートによる支援に切り替えるなどして対応していきます。

保護者の手話学習会や「うさぎルーム」での乳幼児教育相談活動も制限されることになり大変憂慮していますが、何らかの形で支援を必要とされている方々と繋がっていきたいと考えています。

令和3年4月26日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その226)

昨年度末、本校に電子黒板が33台導入され、早速どの教室でも使用可能となっています。新しく入った電子黒板は以前まで使っていた大型モニターよりも一回り大きく、かつ多用な使い方が可能になりました。

今後もICT関係の機器の導入が進められますが、それに伴って私たち教職員のスキルアップのための研修も必須となります。

写真は中学部1年生の技術の授業で、実物投影機を接続し、生徒の学習プリントを拡大提示している様子です。

令和3年4月25日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その225)

幼稚部の子供たちが「学校めぐり」の学習の一環で、校長室や事務室、保健室、職員室等々いろんな所を回りながら、先生たちとのコミュニケーションや自分たちの自己紹介を楽しんでいます。

先週は、青組(4歳児)の子供たちが校長室を訪れてくれました。一つ上の学年になり、お兄さんお姉さんぶりを発揮したかったのか、とてもお行儀よくソファーに座っている姿が印象的でした。赤組(3歳児)の子供たちも近々校長室に来てくれるはずです。

令和3年4月23日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その224)

今年度初めて、高等部専攻科理容科1年生の実習モデルとして理容実習室に出向きました。

専攻科では理容技術向上のため、実習の時間が本科3年生の時と比べると週当たり4時間ほど増えます。コロナ禍により、現在も実習モデルは校内の職員が協力する形でモデルとなっていますが、実習の時数増加に伴って昨年度以上に教師側も支援体制を整えていかねばなりません。各先生方、お忙しいところ大変恐縮ですが、理容科生徒の技術向上のために今後も引き続きご協力をお願いします。

令和3年4月22日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その223)

以前から本校図書館に対して、定期的に熊本県聴覚障害者情報提供センターから貸し出し用DVDを無償でご提供いただいています。他にも長期間貸し出し用のアニメ番組のDVDも50本ほど借用しています。DVDには字幕や手話が挿入されており、児童・生徒たちから好評を得ています。

図書館では子供たちや職員向けに貸し出しも行っていますので、積極的にご利用ください。

熊本県聴覚障害者情報提供センターの皆様、今後とも本校への変わらぬご支援をどうぞよろしくお願いします。

令和3年4月21日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その222)

小学部の子供たちの毎日楽しみのひとつは、昼休みの自由時間です。

3月に6年生が卒業し、小学部のU君は「サッカーの相手がいなくなって寂しい…。」と言っていました。

しかし、いざ新学期が始まってみると下級生の子たちがサッカーに入ってきて、彼の心配は吹っ飛びました。

周辺ではいろんな遊びを子供たちは楽しんでいるようですが、今の2大ブームはサッカーと鬼ごっこのようです。

令和3年4月20日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その221)

4月14日(水)は熊本地震の発生からちょうど5年にあたる日でした。

午前10時に、全校一斉の校内放送によるお知らせ、そして各教室では電子黒板での情報保障を併用しながら、熊本地震で犠牲となられた方々への黙祷を捧げました。

発災で大きな被害を受けた熊本城天守閣や阿蘇大橋などは復興のシンボルとして随分と修復や再生がなされてきています。しかしながら、復興半ばのところがあったり、人口流出があったり等、まだまだ課題は山積みです。そのような中、

先週から「熊本地震・東日本大震災報告写真展~あの日を忘れない~」が熊本県庁(新刊ロビー及び地階通路)と熊本城ホール(2階エントランスロビー)にて、4月27日(火)まで開催されています。お近くを通られた時には立ち寄られてみてはいかがでしょうか。

東日本大震災や熊本地震、昨年の7月豪雨などから得た教訓を次世代の人たちに伝えていくこと、記憶を風化させないことは今の私たちに与えられた使命です。本校での防災教育についても、丁寧に進めていきたいと思っています。

令和3年4月19日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その220)

4月12日、寄宿舎にて歓迎夕食会が開かれました。

今年度は、小学部・中学部・高等部それぞれの学部段階の子供たちの入舎があり、舎生総勢18人でのスタートとなりました。

初めて親元を離れて暮らし始める子もいるので、最初は寂しい思いをするかもしれませんが、頼もしいお兄さんお姉さん達がいますので、すぐに慣れてくれることでしょう。また、県外から本校への進学を決め、入舎した生徒もいます。早くみんなが打ち解けて、楽しく充実した寄宿舎生活を送ってくれることを願っています。

令和3年4月16日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その219)

昨年度末、旧寄宿舎跡地に新たな運動場が整備されたことで、広い運動場が2カ所となりました。

これまでも本校と熊本はばたき高等支援学校間では、互いの学習活動を保障しながら施設設備を共有してきましたが、今後も事前に時間割の調整をしながら教育活動を行っていきます。

また、運動場が2カ所になったことから、その呼び方も「第1グラウンド(トラック及び芝のフィールドがある側)」「第2グラウンド(旧寄宿舎跡地)」として、区別するようにします。

皆さんにもその呼び名に早く馴染んでいただければと思います。

令和3年4月15日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その218)

教職員の聴覚障がい教育の専門性向上を図るため、毎年、各分掌部の企画による研修会を開いています。早速、聴覚支援センター部の年間研修計画が出され、主に本校赴任1年目の先生方を対象にした「新任者オリエンテーション」が近々開始されます。研修の講師は本校経験5年以上の職員が担当することになります。講師役を担うことで、その先生方も学びなおしが必要となりますね。頑張ってほしいと思います。

ちなみに、聴覚支援センター部の企画では以下のような内容が取り上げられています。

① 聴覚障がいについて(聴覚障がい疑似体験)

② 聴力測定について(オーディオグラムの見方等)

③ 乳幼児教育相談について

④ 補聴器、人工内耳について(補聴器装用体験を含む)

⑤ 情報保障機器体験、視覚的支援について

⑥ 授業について

⑦ 自立活動について

⑧ 進路について

⑨ 福祉について

⑩ ろう者の話に学ぶ

令和3年4月14日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その217)

春休み期間中の風が強かった日のことです。

中高等部棟と共同教育センター棟の間にある桜の木が、強風で倒れてしまいました。業者の方に見てもらったところ、倒れた幹にも倒れなかった樹木の中にも菌が入っており、今後倒木の危険性があるということで、翌日には伐採することとしました。

近々、桜の苗3本が届くと思いますので、何処かに植栽する予定です。

令和3年4月13日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その216)

昨年度の対外的な競技会等で入賞した子供たちの活躍を看板にして、正門横のフェンスに設置しました。

昨年はコロナの影響により、例年に比べると特にスポーツ関係イベントの多くが中止になったこともあって、前年度の看板と比べると入賞者数は減っていますが、中身は堂々たる結果でした。

正門付近を通られるときには、是非目を向けていただきたいと思います。

ですが、くれぐれも脇見運転はなさらないでください。

令和3年4月12日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その215)

本日、令和3年度の入学式を挙行します。

本年度は、幼稚部7人、小学部9人、中学部7人、高等部本科5人、専攻科2人、計30人の幼児児童生徒が入学し、全校在籍者数89人でのスタートとなります。(全クラス数は前年度比2学級増の25学級となり、教職員数は現時点で87人です。)

入学する子供たちは晴れの門出に喜びや希望を抱きながらも、緊張しつつ今日の日を迎えたのではないでしょうか。

熊本聾学校教職員一同、心から入学児生の入学を心よりお祝い申し上げます。

令和3年4月9日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その214)

昨年度末、定期異動により本校から15人の先生方が御退職・御栄転となり寂しさを感じていたところですが、4月1日付けで17人の先生方が転入されました。

新任の先生の紹介が終わった後は、各学部の始業式を行いますので、新年度・新学期が動き出したという実感が職員も子供たちも湧いてくることと思います。始業式の中で、それぞれの学部の子供たち向けにあいさつをしますが、それより何より子供たちの最大の関心事は担任発表だと思います。

今年度も一年間どうぞよろしくお願いいたします。

令和3年4月8日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その213)

4月4日(日)、16時30分から17時00分の間に、熊本シティエフエム放送(79.1MHz)による「校歌を聴こうか!」(中学・高後編)の中で、本校の校歌が流れます。

本校の子供たちのきこえの状況は様ざまですので、子供たちのきこえの様子等に合わせてご紹介いただければと思います。

なお、今回は本校中学部兼武先生(声楽専門)の歌声が流れます。

令和3年4月1日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その212)

本日は3学期の修了式です。今回の修了式も中・高等部、幼稚部、小学部と時間帯をずらしながら開催しますが、本校ではこのスタイルがほぼ定着してきました。

3学期の終わりでもあり、1年の締めくくりでもあります。修了式の中では、子供たちの頑張りをしっかり称えたいと思います。

さて、新年度の始まりまでは休みが続きますので、それぞれの備蓄品は家庭に持って帰っていただくことになります。本校内の備蓄品は賞味期限、消費期限等を点検しながら防災食試食に充てるなど、随時入れ替えを行っています。消費して新たな物と入れ替える方法を「ローリングストック法」と言いますが、保護者の方、先生方の御家庭でも是非実践されることをお勧めします。

この「今、熊聾では・・・」(校長室便り)ですが、昨年4月から掲載を始めました。コロナ禍にあって、休校期間中だからこそ少しでも学校の様子を発信しようと思って始めたのですが、気が付けば授業日には欠かさず発行することが出来ました。来年度、またご縁がありましたら、継続していきたいと思います。

皆様、1年間本当にありがとうございました。

令和3年3月24日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その211)

本校中学部で、3月19日(金)に「国際交流」の授業がありました。

現在、御船恐竜博物館に御勤務で、フランスご出身のダビッド氏に講師として御来校いただき、フランスの街や文化、中学生の学校生活についてなど楽しくお話をしていただきました。また、日常学習している英語をフランス語でどう表現するかなど実際の発音に触れ、外国や外国語について興味を持ったり、理解を深めたりすることができました。

授業後の感想で、生徒達は、「日本とフランスでは学校の授業開始時間や休憩時間、休日など、全く違って驚いた」「カーニバルで大勢の人が踊る様子など見られて良かった」などの感想を持ち、「外国に行ってみたい」と外国への興味を持つことができました。

ダビッド先生ありがとうございました。

令和3年3月23日

熊本聾学校 副校長 山本誠二

今、熊聾では・・・(その210)

完成した新グラウンドを先週昼休みに眺めに行きました。

グラウンド周辺には長い毛足の人工芝が施してあり、素足で歩くと柔らかくてとても心地よい感触が伝わってきます。観戦用のスペースとして施工されましたが、身体のストレッチにも絶好の場所となりそうです。

また、先週は雨の日もありましたが、新グラウンドは水引き抜群です。

今日晴れていれば、昼休みに子供たちがグラウンドに出て、ドローンに向かって手を振る予定です。

令和3年3月22日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩