校長室からの便り

今、熊聾では・・・(その308)

高等部では現場実習実施に向けての事前打ち合わせが次々と始まっています。

コロナ禍の中、実習受け入れについてお引き受けいただいた企業、事業所等の方々には心より感謝申し上げる次第です。

これまでに実習の機会がなかなか持てずにいた生徒の皆さん、職場での実習体験をとおして、仕事・就労に対する意識を高め、卒業後の自立した生活へのイメージを膨らませてほしいと思います。

感謝の気持ちを忘れずに・・・

令和3年10月7日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その307)

10月に入り、幼稚部の子供たちの通常登校が再開し、一段と学校に活気が戻ってきました。

来週15日(金)には、幼稚部単独での運動会を予定しており、早速全体での練習が始まりました。グラウンドのフィールド内には、幼稚部専用のグラウンドがお目見えし、子供たちの活躍を今か今かと待っているかのようです。

令和3年10月6日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その306)

10月1日、高等部で弁論大会が行われました。

本年度は代表6人によるリモート開催とし、代表以外の生徒たちは各グループ教室で視聴しました。

6人6様のテーマでしたが、弁論をとおして生徒たち自身が興味関心のあることについて、推敲した文章を基に落ち着いて発表してくれました。家族愛、友人愛、動物愛、ろう学校愛に溢れた発表には胸が熱くなりました。知識・思想・人格を錬磨し、知性の向上と豊かな教養の育成を図る目的が発表者以外の生徒たちにとっても達成されたことと思います。

6人以外の生徒たちの原稿についても、是非読ませてもらいたいと思っています。

令和3年10月5日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その305)

9月28日、10日間にわたる大学生2人の教育実習が終わりました。2人とも幼稚部から高等部までを本校で過ごした卒業生で、今回は特別支援学校教諭の免許取得を目指しての実習でした。

お二人が今後もそれぞれの夢の実現に向けて一歩一歩前進され、そして本校の子供たちにとっての良きロールモデルとしても立派に成長していかれることを願っています。

令和3年10月4日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その304)

10月3日(日)、「第8回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」がWeb上で開催されます。

本校手話落語部の3人も参加しますので、是非ご覧ください。演技は事前に送付した録画放映ですが、開会式のチーム紹介や演技後のインタビューなどはリモートで参加します。

なお、大会日程及び公式YouTubeチャンネルは以下のとおりです。

日程

開会式 午前9時~

演技開始 午前10時07分~

※熊聾チームは7番目の出場で、11時17分からの放映予定です。

閉会式 午後2時~

公式チャンネル

https://www.youtube.com/user/skoushien

令和3年10月1日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その303)

【大運動会②】

9月24日(金)、再々延期となった熊聾大運動会を秋晴れの空の下、絶好のコンディションとなった本校グラウンドで開催しました。

内容を縮小し、プログラム数を減らしたり、御来賓や保護者の参観を無くしたりと残念な状況にはなりましたが、児童生徒はそれぞれの持っている力を精一杯出し切って、運動会を盛り上げてくれました。

応援団によるエール交換では、最後には団長が全児童生徒や職員に呼び掛けて全員演技を行うというサプライズを仕掛けてくれました。生徒の発想による演出ということで、とても和やかな楽しい時間となりました。

徒走ではどの子も一生懸命ゴールを目指して走る姿に力強さを感じましたし、団体競技・演技では楽しんで参加している様子や笑顔で表現している姿に感動を覚えました。

中高生による伝統の「熊聾体操」を見ていると、幼稚部小学部時代を経て、段々と逞しく成長している熊聾生の頼もしさを感じました。

準備期間が短い中で、児童生徒たちは練習に集中し、この日のために取り組んでくれました。また、先生方も子供たちの願いに応えるために心を込めた準備をしてくださいました。

コロナ禍ではありましたが、3年ぶりの大運動会が子供たちの心に残る思い出となり、自信に繋がっていくことを願っています。

令和3年9月30日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その302)

【大運動会①】

本来であれば、昨年度実施していたはずの熊聾大運動会ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、今年5月15日(土)に延期していました。しかし、またもやコロナの影響により、9月22日(水)への再延期を決断せざるを得ませんでした。さらには、「まん延防止等重点措置」が延長されたことに伴い、保護者・来賓等の参観を無くし、ライブ配信とオンデマンド配信で対応することにしました。技術の進歩と本校関係職員の技術力の高さでライブ配信やオンデマンド配信が可能になったことは救いでした。

さて、運動会を開催する週の天気予報は、運動会当日を除いて毎日晴れの予報。いやな感じでしたが、先生と児童生徒たちは祈るような気持ちも込めて、前日にはグラウンド整備を頑張ってくれました。

しかしながら、予報どおり、当日の明け方から朝7時前頃まで断続的な大雨に見舞われ、グラウンド状況は見る見るうちに悪化しました。

諦めがつくほどの土砂降りでしたので、熊聾大運動会は再々延期となりました。(次号に続く)

令和3年9月29日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その301)

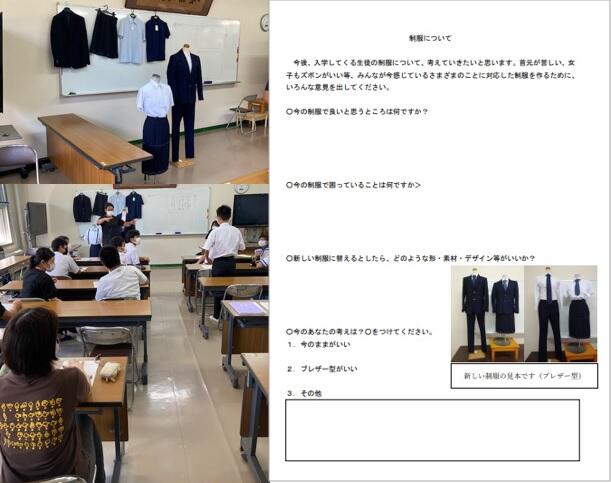

学校制服変更の検討にあたり、先日は保護者アンケートを取らせていただきましたが、校内では中高学部毎に「制服について」考える機会を設け、生徒たちの意見を聞いているところです。中学部では、「今の制服のよいところ」「今の制服で困っているところ」「新しい制服に変えるとしたら、どのような形・素材・デザイン等がいいか」という視点で各自の考えを整理し、全員で共有する時間を設けました。

どの生徒も、自分のこととして、よく考え、よく見、よく聞いていました。

令和3年9月28日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その300)

過日、熊本県特別支援学校PTA連合会研修会で、「共生社会の実現に向けた課題と志向」というテーマでパネルディスカッションが行われました。視覚・聴覚・知的・病弱・肢体不自由の5障がい種の特別支援学校PTA会長が、我が子の生い立ちや現在の様子、今後の展望等を紹介されました。

配信期間は終了しましたが、本校PTA会長の発表内容については是非多くの方々に見ていただきたいと思い、会長及び娘さん本人の了解を得て御覧いただけるようにしました。

動画は以下からアクセスすることができます。

令和3年9月27日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その299)

全国ろう学校PTA連合会主催による「家庭教育を考える部会2021年浜田」が下記のとおり開催されます。

記

1 期日:令和3年10月22日(金)13:00~16:30

2 内容:講演会及びミニレクチャー

3 講師:前田 浩氏

4 演題:「ろう・難聴の子供のコミュニケーションと考える力を伸ばすために

~聴覚障害者の就労支援の現場から~」

5 開催方法:ZoomによるLive配信

※どうしても視聴できない方のために、以後1週間ほどのオンデマンド配信も予定されています。

6 参加費:無料

講師の前田先生は御自身が幼稚部から小学部6年生まで大阪市立聾学校で学ばれ、1980年からは大阪市立聾学校で教鞭をとられました。36年間の教職生活を終えられた現在、大阪ろう就労支援センターを立ち上げられ、聴覚障害者の就労支援に携わっておられます。

本校にも以前校内研修の講師としてお呼びしたことがある方で、今回の御講演でもきっと良いお話が聞けるはずです。

是非、視聴してみたいと思われる保護者・先生方がいらっしゃいましたら、中学部の兼武主事まで御連絡ください。

令和3年9月24日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その298)

「大阪経済大学第21回高校生フォーラム」から『17歳からのメッセージ』募集があり、本校から高等部4人の生徒が応募していました。4人の生徒たちの作文はどれも自分の内面を見つめ、将来に向けて自信と誇りをもって生きていこうとする気持ちが表れているものでした。

つい先日、審査の結果が学校に届き、高等部2年の山口果恋さんの作品が全国3万1千通余りの応募の中から、見事『銀賞』を獲得しました。

以下は、山口さんの作品です。

秘せられた思い

熊本聾学校高等部2年 山口果恋

肩にかからない程度の耳がかくれるボブ。中学までの私のヘアスタイルだ。補聴器を見せて関心をひきたくなかった。別につらいとか不幸だと思ったわけではない。でも、「耳が聞こえないから」と三年間前の席だったり、リスニングがある教科や、苦手な教科は別教室で学んだりの手厚い「特別」は、先生には悪いけど時々うざいと感じた。別教室の授業支援は孤独感や疎外感であまり楽しい思い出はない。そんな日々で中学校生活を終えた。

高校は親元を離れ、耳の聞こえない子どもたちが集う学校へ入学した。ろう学校は普段手話で会話をしているらしくて、見学してみて興味がわき、入学を決心した。生徒たちは皆とても優しくて、気にもかけてくれた。それから積極的に行動し、いつの間にか手話もだんだんできるようになってきた。今は同級生の皆と一緒に勉強する機会が増えている。皆と学べるのが楽しくてうれしくて気づけば授業が終わる時間が早く感じる。

私は皆のように自分を変えたくて思い切って髪を伸ばしポニーテールにした。補聴器もしっかり見えるように結んでいる。少しの変化だが、他人の視線を恐れずありのままの自分をさらけ出すことができたと思うと、なんだかモヤモヤが少しスッキリして、いい気分になった。いつか、こんな自分にもっと自信がついてもっといろんなことに挑戦できるといいなあと考えている。ああ、上手く自分を変え、私らしく生きるってこんなにも楽しいのだ!

令和3年9月22日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その297)

高等部では弁論大会に向けて、生徒たちが準備を進めています。生徒たちの心の内や成長を感じることのできる弁論大会を毎年楽しみにしているところですが、コロナ禍ということもあり、会議室には集まらず、リモート形式での開催を予定しています。

令和3年9月21日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その296)

これまでのぐずついた天気が一転、昨日は好天に恵まれ、運動会予行練習を行うことが出来ました。コロナ対策に気を払いながら、動きや位置などの要所を確認しながらの予行となりました。また、一方では熱中症対策として、適宜の休息や水分補給も欠かさないよう努めました。

最近は一日の中でも寒暖差が大きくなってきています。子供たちには「来週の本番に備え、体調をしっかり整えて臨んでほしい。」と私から伝えました。

令和3年9月17日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その295)

台風14号の影響を受け、今週は天候不順が続いています。来週の運動会に向けた全体練習がまだできていませんし、明日の予行練習もグラウンドで実施できるかどうか心配しています。

天気ばかりは神頼みするしかありませんが、運動会当日に向けて気持ちを高め、練習を重ねていくことは可能です。本番に強い子供たちを信じて、今出来ることに一生懸命取り組んでいきましょう。

令和3年9月16日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その294)

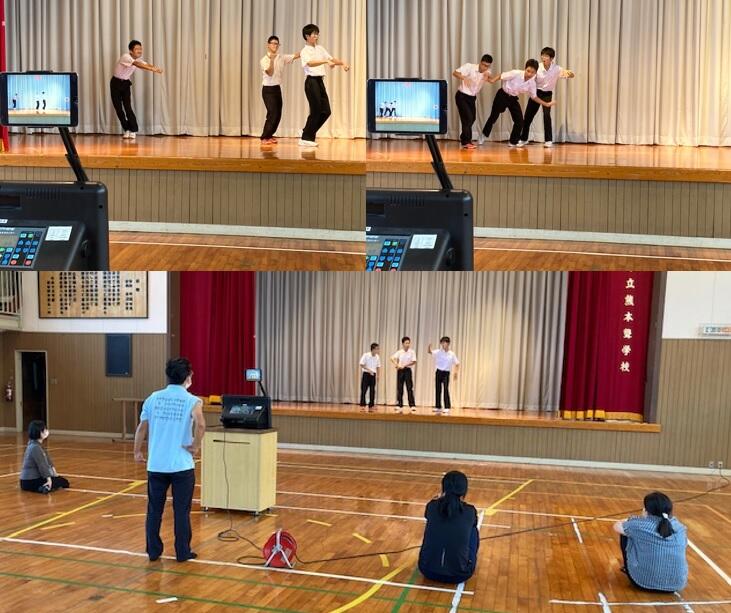

全国高校生手話パフォーマンス甲子園の本選審査に向け、本校チームの練習もいよいよ大詰めです。今年も前回に引き継ぐリモートでの開催となり、審査用演技動画撮影の本番を迎え、9月9日に撮影を終えました。

動画撮りの本番では、汗はかけども弱音は吐かず、生徒・教師共にゲラゲラ笑いながらの映像撮影でした。

撮影の後は字幕を付ける作業が待っています。生徒の手話表現を文字(日本語)に上手く置き換えるのは、なかなか大変な作業です。生徒の表現力や面白さを損なわないようにするのは、先生のセンス・力量にかかっています。先生方どうか頑張ってください。

大会本番・審査当日(10月3日)の放映時間については、あらためてお知らせします。

令和3年9月15日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その293)

昨日に続き幼稚部の話題になります。

子供たちが休みの間、幼稚部の先生達と事務室の古閑先生が南庭のアプローチ部分を高圧洗浄機で清掃してくださいました。

日頃は余り気付かなかった苔が見事に剥がれ落ち、新品同様に蘇り、美しい緑色が顔を出しました。

これからの活動は、密にならない工夫として庭での活動を増やすことも十分考えられます。幼稚部さん…綺麗になった南庭で思いっきり遊んでくださいね。

令和3年9月14日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その292)

今週から幼稚部の子供たちの登校が始まります。しかしながら、まだ分散登校という形ですので、段階的な緩和の状態です。少しでも早く日常の活動を取り戻し、対面での教育活動ができる日を待ち望んでいます。

先週までは、幼稚部では一日の生活リズムを整える意味で、リモートによる朝の会を実施しました。小さい子供たちですので、保護者の御協力がなければ成立しませんし、長い時間モニター越しでの会話はなかなか困難です。それでも、手探りではありますが、チャレンジできたことは何等か今後に繋がっていくことでしょう。

令和3年9月13日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その291)

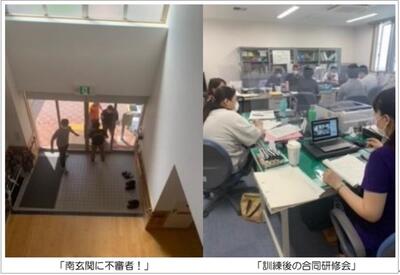

9月7日(火)13:30から不審者対応寄宿舎合同職員研修を実施しました。盲学校の寄宿舎指導員との合同の訓練です。いくつかの想定される状況を設定して、実際に不審者役を付け、動きや児童生徒への指示、連絡体制の確認を行いました。不審者対応マニュアルはありますが、実際に不審者が来た場合は想定外のことが起こり、臨機応変な対応が必要になることもあります。

訓練終了後、オンラインでの合同の研修会の中で課題を出し合い、協議し、対策を共有するなど、意義ある研修となりました。児童生徒の安全、安心な寄宿舎生活のために、熊本聾学校、盲学校がしっかり連携して、これからも取り組んでいきましょう。

令和3年9月10日

熊本聾学校 副校長 西山 拓洋

今、熊聾では・・・(その290)

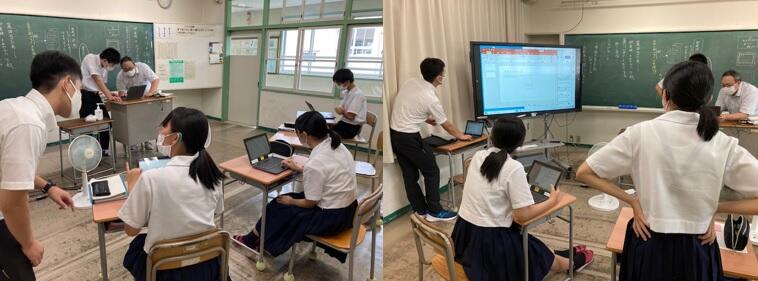

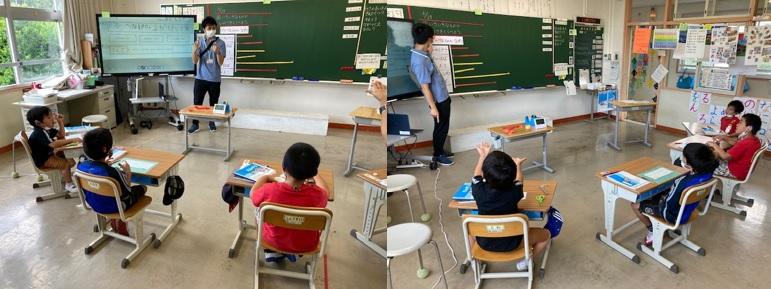

国が進める「GIGAスクール構想」のもと、本校小中学部の子供たち一人一人に情報端末(PC・タブレット)が既に行きわたっています。

小学部でも、「オンライン授業」等を想定してのPC・タブレットの操作方法について、2学期開始早々に学びを始めました。写真は小学部1、5、6年生クラスでの学びの様子です。

令和3年9月9日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(289)

管理棟各階のトイレ改修が8月から始まり、現在旧トイレの解体中です。子供たちの学習の妨げにならないよう、大きな音の出る工事は夏休み期間中に終えています。

今回の工事では、1,2階の職員トイレ改修に加え、3階の暗室があった場所にトイレを新設します。

遅くとも、今年12月までには工事が終了する見込みです。

令和3年9月8日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(288)

8月23日、「ひぎんSDGs私募債」を通じて、肥後木村組(株)様から本校に物品の御寄贈がありました。

寄贈物品は、ビデオ教材、ボッチャ、扇風機、デジタルカメラ等を事前に学校で選定させていただきました。

夏季休業期間中だったこともあり、課外学習で学校に出てきている生徒たちに代表として受け取ってもらいました。

肥後木村組様、このたびは誠にありがとうございました。大切に使わせていただきます。

令和3年9月7日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(287)

8月24日の早朝、職員によるグラウンド周辺の環境整備(除草作業)を行いました。暑くなる前に終わらせるために、午前7時半から9時までの作業予定を組みましたが、開始から1時間ほど経ったころ、突然の雨で作業を中止せざるを得なくなりました。しかし、トラック内の草はきれいに取り終え、2学期からの授業や部活動等への備えが整いました。

皆さん、思う存分使ってください。

令和3年9月6日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その286)

夏休み期間に幼稚部の先生数人がDIYに挑戦し、新しい本棚を用意してくださいました。キャスター付なので、教室間や廊下への移動も簡単に出来そうです。

作成された先生方は、子供たちが本棚の前に集まって、色鮮やかな表紙に目を輝かせながら、いろんな本を手に取る姿を想像しながら作業をされたそうです。

本をたくさん読めば言語力が身につくかと言えば、そう簡単なものではありませんが、私がこれまでに出会った言語力を身につけた聴覚障害者(ろう者)は読書量の多かった人ばかりです。

まずは、幼児期に絵本好きになってもらうよう、親子で一緒に絵本を楽しむことから始めてはいかがでしょうか。

令和3年9月3日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その285)

8月上旬に「第8回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」の予選審査結果が届きました。結果は、「予選通過!」で、第2回大会以降7回連続での本選出場です。

今大会は、新型コロナウイルスの感染状況により、昨年同様WEB開催となります。残念ながらお客さんは画面の向こう側になりますが、全力パフォーマンスで「笑いのるつぼ」に引き込んでほしいと思います。

今年は上位狙いというより、笑いを届けることを一番の目標にしている3人組の出場です。悔いの残らないよう、これからの練習に励んでほしいものです。

令和3年9月2日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その284)

今日から2学期がスタートしました。

1学期終了後、夏休みに入ると新型コロナウイルス感染症の感染が急拡大し始め、その影響が九州、熊本にも及び、あっという間に熊本県の感染リスクレベルは最高位のレベル5まで引き上げられました。

そこで、今日の始業式はこれまでと異なり、クラス単位での開催とし、私のあいさつは事前に録画した映像を用いて伝えました。

今後、小学部、中学部、高等部は通常登校・通常授業を行いますが、幼稚部については、子供たち同士の「密の回避」や「マスク着用の徹底」が困難であること等の理由から、まん延防止等重点措置の期間(~9月12日)は幼稚部を閉鎖することとしました。本当に心配な状況が続いており、学校では今までにないほどの危機感を覚えています。子供たちの健康・命を守るための決断であることを何卒御理解いただき、御協力いただきますようよろしくお願いします。

令和3年9月1日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

臨時号

保護者 様

施設長 様

熊本地方気象台は、14日までの1時間雨量は多い所で70ミリを見込み、15日にかけて大雨特別警報を発表する可能性があるとして、土砂災害や河川の氾濫などに厳重な警戒を呼び掛けています。

皆様におかれましては、地元の気象台が発表する警報や注意報、気象情報に留意しつつ、安全第一に考えた行動をとっていただきますようよろしくお願いします。

万が一、被害に遭われた場合は、担任もしくは学部主事主任へ御連絡くださいますようお願いします。

令和3年(2021年)8月13日

熊本聾学校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その283)

本日、1学期終業式を迎えます。

明日から夏季休業に入るとはいえ、子供たちはそれぞれの目標をもって学習を継続してくれるでしょう。

私たち教職員も夏季休業期間中には、聴覚障がい教育関連の専門研修、児童生徒理解のための研修、人権教育研修等々、全体研修として6本の研修を企画しています。

保護者の皆様にとっては、以前お知らせしていましたが、熊本県特別支援学校PTA連合会主催の研修会がオンデマンド配信により、下記のとおり実施されます。是非時間を見つけていただき、視聴いただければと思います。

記

1 配信期間 令和3年8月13日(金)~8月22日(日)

※後日、視聴のためのパスワードが設定されます。

2 内容

〈テーマ〉「共生社会の実現に向けた課題と志向」

※特別支援学校代表PTA会長によるパネルディスカッション

【パネリスト】

(視覚) 盲学校PTA会長 吉野 榮 様

(聴覚) 熊本聾学校PTA会長 廣瀬真実 様

(知的) 松橋西支援学校PTA会長 古田裕幸 様

(肢体) 熊本かがやきの森支援学校PTA会長 西田あかり 様

(病弱) 黒石原支援学校PTA会長 古閑由加里 様

【助言者】熊本市障がい者相談支援センター長 園田亮吉 様

※各会長様には、我が子の生い立ちや現在の様子、今後の展望を紹介するとともに、共生社会への思いを語っていただきます。

なお、オンデマンド配信期間終了後には、本校PTA会長が語られる動画については本校HPで閲覧できるようにします。HPにアップした際にはあらためてご案内する予定です。

令和3年7月20日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その282)

7月14日、梅雨が明け、熱中症警戒アラートが発令されている中でしたが、短時間で環境美化活動を行いました。校舎回りや運動場、花壇や畑の除草作業を中心に、中高等部の生徒たちと職員が汗だくになりながら進めてくれました。

これから処暑に向かいます。猛暑が続くと思われますが、暑さにもへこたれない雑草を見習い、長い夏を乗り切っていきましょう!

令和3年7月17日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その281)

本日、熊聾中学部と五木中学校とのオンライン交流及び共同学習を実施します。

隔年で互いの学校を訪問し、直接的な交流を楽しむ機会となっていますが、2年続けて行き来ができず、残念な思いがあります。特に、今年は本校が五木中を訪問させていただく年でしたので、清流での川遊びを期待していた生徒も多いと思います。

さて、今日の交流では3班(3教室)に分かれて活動を行います。手話クイズやジェスチャーゲームなど、班ごとに異なる企画で楽しい交流が行われる模様です。

令和3年7月16日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その280)

中学部2,3年生が3日間の「さくらぎ保育園」での職場体験学習を終えました。

短い体験期間でしたが、小さい子供たちとの関わり方は勿論、あいさつやマナー、コミュニケーション、仕事の厳しさなど、多くの発見や学びを得たようです。

コロナ禍にもかかわらず、本校生徒の職場体験学習を受け入れてくださった「さくらぎ保育園」様、誠にありがとうございました。

令和3年7月15日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その279)

2日続けて「おばけ」の話題です。どうやら幼稚部では「おばけ」ブームが起きているようです。7月12日、幼稚部青2組(4歳児)の可愛いおばけたちが、校長室のドアを開けて入ってきました。

緑組(5歳児クラス)の暗いおばけ屋敷と違い、明るい校長室でのおばけ出現です。驚かす側の子供たちは声色を変え、おどろおどろしく襲いかかってきます。見事おばけになりきった迫真の演技に、驚かされる側の演技力が試されているようでした。果たして私は合格点をもらえたでしょうか。

令和3年7月14日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その278)

7月9日(金)、幼稚部緑組(5歳児)でお楽しみ会がありました。

例年のこの時期には、お泊り教室を行うところですが、コロナ禍でもあるため、内容を変更して実施しました。

数日前には教室を模様替えした「おばけ屋敷」ができあがっており、気にはなっていたのですが、実際に中に入ったのは本番当日でした。おばけ屋敷の中に入ると真っ暗で、足元に薄明るい電球が所々にあるくらいで、実に良い設営がされていました。いつどこからどんなお化けが出てくるのかも検討が付かなかったので、ハラハラドキドキしながら進んでいくと、おばけになりきった子供たちから散々驚かされました。

おばけに紛して大人(先生)を怖がらせた子供たちの表情が暗くて見えなかったのは残念でしたが、さぞ誇らしげに、してやったりの笑みを浮かべていただろうと想像します…。

令和3年7月13日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その277)

小国支援学校の校歌に手話をつけたDVDをお送りしたところ、小国支援学校のHPにそのことが掲載されていました。

コロナ禍の中で、声を出さずに校歌を静聴していただけの児童生徒の皆さんにとって、表現できる手段が一つ増えたことはとても良いことだと思います。

聴覚障がいのない子供たちでコミュニケーションに困難さがある場合には、手話がコミュニケーションの有効な補助手段となり得ることが推測できます。手話は視覚言語であり、言葉がさす意味や物のイメージを想起しやすく、具象的な面があるため、ことばの理解・習得を促すことに有効性があると思われます。

令和3年7月12日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その276)

本年度も信友社様から高等部1年生(5人)に電子辞書を贈呈していただきました。毎年、新入生の数に関わらず全員分の電子辞書をいただいていることに感謝の言葉しかありません。

学校での学習、家庭学習だけでなく、卒業後の活用等、長きにわたって使えるものです。生徒たちには感謝の気持ちを忘れず、大切に使ってほしいと伝えました。

令和3年7月9日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その275)

本校には、ろう(聴覚障がい)の先生が7人所属しています。

会議室や体育館などの広い場所で会議・研修を行う時には、前方に情報保障席を設け、手話通訳(職員)の配置や大型ディスプレイを用いた文字情報等の提示を行うようにしています。

現在、職員室内での職員全体朝会時は、ろうの先生たちには職員室中央に位置してもらい、発言者の近くに手話通訳を、併せて視線の先に文字情報等提示のためのモニターと通訳者が見るためのモニターを配置しての情報保障を試みています。ろうの先生方からは好評を得ているのは何よりですが、文字情報をキーボード連携入力することは誰でもが一朝一夕に出来るものではありません。より効果的なシステムがないものだろうかと思案しています。

令和3年7月8日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その274)

7月2日(金)、共同教室にて第1回PTA研修会が開かれました。

今回は講師として、東京在住のモンキー高野さんにお願いし、Zoom画面越しにお話をいただきました。

デフファミリーの中で生まれ育ち、一般企業でOLとして会社勤めの経験をお持ちの高野さんの特技はモノマネ、趣味は旅行ということで、講演では終始特技も交えながら表情豊かなパフォーマンスを披露されました。そして、海外と日本の文化の違い、手話と日本語で誤解を生じること等についても分かりやすく説明していただきました。

また、音のマナー(トイレ、げっぷ、食べ方、歩き方、鼻息、映画館での声etc.)や葬式、結婚式でのマナーなど、私も以前同じような話を聞いたことがありますが、私が最も印象に残ったのは「相手の気持ちを尊重して、自分の気持ちを伝えていく。」というフレーズでした。皆さんはどんな感想を持たれたでしょうか?

令和3年7月7日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その273)

熊本県障害児・者親の会連合会会長の坂田様から。今年度も「ありがとう」をテーマにした作文の募集依頼がありました。

小学部・中学部・高等部の児童生徒達が毎年この題で作文を書いてくれますが、作文をとおして今まで気付かなかった子供たちの優しい心、思いやりの気持ち等の内面に触れることが出来ます。

児童生徒の皆さん…募集締め切りは10月15日で、まだ先のことですが、時間がたっぷりとれる夏休みを利用して、作文にチャレンジしてみてはどうでしょうか?!

令和3年7月6日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その272)

昨年秋、本校高等部から物づくりを得意とする熊本工業高校に焼印を作ってもらえないだろうかという話がありました。そこで、熊工の先生に相談したところ、快くお引き受けいただき、課題研究を通して生徒さんに製作していただけることになりました。

先日、その焼印が完成したとの報告があり、6月29日に贈呈式を行いました。製作過程ではプログラミングでの幾度かの失敗を経て、鉄の削り出し、溶接作業等を2人の共同作業を行い、この度の焼き印完成に至ったそうです。

令和3年7月5日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その271)

第38回全国高校生の手話によるスピーチコンテストに本校高等部2年生の岩田君が作品を応募していましたが、原稿による審査の結果、第一次審査を通過したとのお知らせが届きました。

第二次審査は映像(手話表現とスピーチ)による審査が行われる予定です。皆さんからも岩田君への激励とアドバイスをどうぞよろしくお願いします。

岩田君の原稿のタイトルは「手話という名の魔法」です。気になる内容はあらためて紹介します。

令和3年7月2日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その270)

6月29日、幼稚部で交通安全教室を開きました。

熊本東警察署からお巡りさんに来校していただき、信号の意味や横断歩道の渡り方などについて話をしてもらいました。また熊本県警シンボルマスコットの「ゆっぴー」もサプライズで登場してくれました。

驚いたことに、お二人⁈とも手話付きで自己紹介をされました。ゆっぴーの指は太かったのですが、子供たちにも分かりやすい表現でした。

さて、全国ニュースで下校中の小学生の列に飲酒運転のトラックが突っ込み、何の罪もない小学生が犠牲になるという痛ましいニュースが飛び込んできました。本当にいたたまれないことです。子供たちの交通安全に関する学習を進めることはもちろん大切ですが、子供を守るべき大人がしっかりとルールを守らなければなりませんね。

令和3年7月1日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その269)

本日2校時に、本校初任者のK先生(小学部)の研究授業が予定されています。沢山の先生方の参観と授業後の指導助言をお願いします。

私は当日の参観ができないため、前時の授業を参観しました。初めての校内での研究授業ですが、きっと落ち着いて授業をされるだろうと思います。

小1の元気な男の子たちのクラスで、積極的に挙手をしたり、発言したりする場面が多くあり、また学習への構えも出来てきていることを嬉しく思いました。

昨年度末に導入された電子黒板も有効に活用されており、これまでにない使い方があることを私自身が学びました。

令和3年6月30日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その268)

6月18日から7月2日まで、県内各所で教科書展示会が開催されています。熊本市内では本校を含めて8カ所で展示会があっています。小学校用の教科書については令和5年度まで、中学校用の教科書については令和6年度まで使用されるものです。本校では管理棟3階多目的室にて教科書が展示されています。教育関係者ばかりでなく、広く一般の方にも教科書について理解を深めていただくためのものです。学校にお立ち寄りの際は会場に足を運んでみてください。

近い将来、デジタル教科書も展示されるのでしょうね…。

令和3年6月29日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その267)

令和3年度の特別支援学校PTA連合会研修会は動画配信という形で計画準備が進められています。

内容は、5つの障がい種(視・聴・知・肢・病)を代表して5人のPTA会長さん方によるパネルディスカッションが中心となります。6月25日(金)には共同教室にてパネルディスカッション等の録画が行われました。

ちなみに、県特P連研修会のテーマは「新たな共生社会を目指して共に歩もう! ~共感し合い・支え合い・助け合い~」です。

令和3年6月28日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その266)

本日、幼稚部3歳児保護者様向け学習の一環として「難聴(ろう)の心理的疑似体験」を行います。

疑似体験の方法は至って簡単で、イヤホンから流れてくるホワイトノイズ(すべての周波数帯域においてエネルギーが均一に混入した雑音)を聴き、且つイヤマフを用いて周囲の音を遮り、集団での会話などの場面を設定するものです。保護者の方の感想を事後に伺ってみたいと思います。

以前は、聴覚障害者情報提供センターから機器をお借りして、疑似体験研修を行ってきましたが、コロナ禍のため、現在では学校自前で機器を準備して校内外の研修に対応しています。疑似体験をされたことがない方は、是非一度は経験していただきたい内容です。

令和3年6月25日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その265)

今週は梅雨の中休みがずっと続いています。

雨が降らなくて助かったのは、プール開きです。今週22日には小学部低学年のプール開きの様子を参観してきました。水はまだ少し冷たそうでしたが、皆喜々とした表情で参加していました。

プールサイドから周囲を眺めると、昨年度末に取り付けた目隠し用のプールの囲いが目に飛び込んできました。外からの目を気にすることなく、子供たちや先生たちに大きな安心感を与えてくれています。

令和3年6月24日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その264)

乳幼児教育相談「うさぎルーム」のパンフレットと新生児聴覚スクリーニング後にリファーを受けられた保護者さん向けに作成したリーフレットの配付に奔走しています。

今週は3日間にわたって、熊本市内5区(東・西・南・北・中央)と周辺6市町の保健課や保健センター等を回って、周知・広報活動を行います。

引き続きコロナ禍ではありますが、リモートでの相談活動も出来るような仕組みを作ってみましたので、「きこえのこと」「子育てのこと」等々、気軽に本校担当者に相談していただければと思っています。

令和3年6月23日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その263)

先週19日に封切になった「ヒノマルソウル」という映画については、最近テレビなどで予告編が紹介されていますね。

「ヒノマルソウル」は実話に基づいた映画であることは皆さんご存じでしょうが、25人のテストジャンパーの中に聴覚障がいのある人がいることは知っていましたか?

実は、キャストの中に、主役ではありませんが俳優の山田裕貴が演じているのは、北海道立札幌聾学校、北海道高等聾学校卒業生の高橋竜二さんです。

聴覚障がいのある方が映画に出てくることを知った皆さん、「ヒノマルソウル」への関心が高まりましたね。私も是非観に行きたいと思います。

令和3年6月22日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その262)

本校卒業生2人を教育実習生として受け入れきました。それぞれの実習期間は異なりましたが、6月11日(金)をもって2人の教育実習が無事終了しました。

実習後しばらくして、2人から気持ちのこもったお礼文が本校実習担当教師と私宛に届きました。

お礼文の一部を、ご本人の承諾を得て、一部紹介させていただきます。

(前文略)母校に戻り、貴重な経験をさせていただいたことは、卒業生として感慨深く、諸先生方の生徒への思いは、自分が熊本聾学校の生徒だった頃に感じたものとはまた違ったと感じ、あらためて先生方の生徒への深い愛情を感じることができたこの三週間でした。聴覚に障がいのある生徒への現場での言葉かけや教材の見せ方、授業の進め方等、教師の仕事を身近で体験ができた貴重で学びの多い教育実習でした。研究授業では至らない点が多々あったことを反省するとともに、今後の大学での学びに励もうと思いました。(後文略)

令和3年6月21日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その261)

小学部の朝自習の風景です。(全学級を写真に収めることはできませんでした。)

どの子も黙々と一生懸命それぞれの課題に取り組んでいる様子が伝わってきました。何事も習慣化してくれば、それが当たり前のことになり、内容の定着に繋がっていきます。家庭学習も同じで、習慣化が大切ですよね。

少し難しい話になりますが、私たちがいろんなことを覚え、また練習によってさまざまなことが出来るようになるのには、脳のある働きが関係しています。端的に言えば、それは脳内の情報伝達を効率よくするための「シナプス結合」という働きです。学習・記憶をより確かなものにするためには、このシナプス結合が重要だと考えられています。このシナプス結合が起きるためには、約100日かかると学んだことがあります。そのような意味からも習慣化を促すためには、少なくとも3カ月程度は継続して取り組むことが必要だと言えますね。違う見方で、先生たちの立場からすれば、3カ月続けて何らかの変化が見られないときには、指導方法や内容の工夫等について、再検討することも視野に入れておくべきでしょう。

苦手なことの克服を目標に掲げている子供たちが沢山います。もちろん、苦手なことも克服しながら、好きなこと・得意なことについては、どんどん伸ばしていきましょう。

令和3年6月18日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その260)

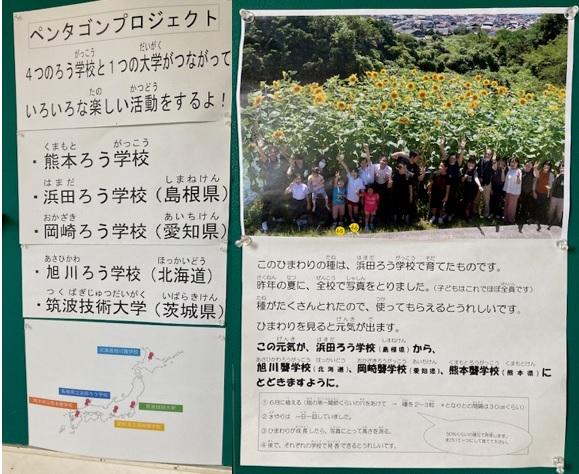

「ペンタゴンプロジェクト ~part.2~」

島根県立浜田ろう学校の皆さんから、ペンタゴンプロジェクト第1弾としてひまわりの種(昨年とれた種だそうです。)が本校に届きました。

ひまわりの種と併せて写真やメッセージもいただきましたので、小学部理科室前の廊下に掲示しています。

いただいた種は正門付近の露地に植える予定です。浜田ろう学校の皆さん、本当にありがとうございました。

令和3年6月17日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩