建築科からお知らせ

熊本工業高校実習棟改築工事 現場見学会(建築科)

熊本工業高校実習棟改築工事 現場見学会(建築科)

熊本工業高校実習棟改築工事 現場見学会

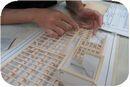

令和3年11月4日(木)、熊本工業高校実習棟改築工事の

現場見学会が行われました。

工事関係者から説明があり、実際に使用されている設計図面

や施工図面を見ながら現場を見学させていただきました。

工事途中でしか見ることのできない貴重な体験をすることが

できました。

お世話をしていただいた坂口建設様ならびに豊工務店様

お忙しいところありがとうございました。

建築科 授業風景41

建築科 授業風景41

【建築科4年生授業】 実習(テーマ 測量)

建築科4年生の実習、「測量」です!

現在「測量」の実習で取り扱っている測量機器は、「セオドライト」

という機械です。

セオドライトは、水平面・垂直面の角度を正確に測定する測量器械です。

基本的な使用の仕方は学習済みであるので、今回の授業ではその精度を

確かめるため、三角形の内角の和を測定しました!

建設業経理事務士検定試験

建設業経理事務士検定試験

令和3年度 建設業経理事務士検定試験

今年度の夏休み中に「建設業経理事務士検定試験」の試験が

行われました。

建設業計理事務士は、建設業界の経理に関する資格です。

先日、合格発表があり

◎建設業経理事務士検定試験 4級

建築科3年 3名

建築科2年 2名

計5名が合格しました!

建築科 授業風景40

建築科 授業風景40

【建築科3年生授業】 実習(テーマ SketchUp)

建築科3年生の実習「SketchUp(スケッチアップ)」です!

「SketchUp(スケッチアップ)」とは、パソコン用の

3次元モデリング・ソフトウェアです。

先週までは、基本的な操作の仕方などを学び、

今回は課題を与えられ、試行錯誤しながら作製しました!

建築科 授業風景39

建築科 授業風景39

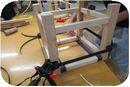

【建築科3年生授業】実習(テーマ 木造軸組模型製作)

建築科3年生の実習、「木造軸組模型」です!

前回までの作業工程は、基礎・土台・大引き・根太を

作製し、次に壁を構成する部材を作製しているところ

です。

主に、柱・桁・間柱・梁・筋交いなどの材料を規定の

長さ・形状に加工を行っています。

建築科 授業風景38

建築科 授業風景38

【建築科2年生授業】 実習(テーマ 溶接)

建築科2年生の実習、テーマは「溶接」です!

2年生の実習の授業では、班ごとに分かれて活動を

しています。

今回は、溶接の授業の様子です。

初めての溶接ということで、溶接用保護具を着用し

安全教育をしっかりと行い授業が開始されました。

アークを発生させるために、タッピング法と

ブラッシング法を繰り返し練習しました!

建築科 授業風景37

建築科 授業風景37

【建築科2年生授業】 建築構造設計製図

建築科2年生の授業「建築構造設計製図」です!

2年生の製図の授業では、「平行定規」を使用し、

図面を作成しています。「平行定規」の使用も慣れ

たのか、機能を理解し、スムーズに活用できています。

現在、生徒が挑戦している図面は尺度50分の1の

「店舗付事務所設計図(鉄筋コンクリート構造)」

の1階平面詳細図です。

建築科 授業風景36

建築科 授業風景36

【建築科3年生授業】 実習(テーマ 測量)

建築科3年生の授業「実習」の「測量」です!

平板測量の次は、高低差を測定する「レベル」

という測量機器を使用し実習を行っていきます。

「レベル」「標尺(スタッフ)」「三脚」など

測量機器の名称から基本の使用方法を学んで

います。

今回は実際に測量する前に、「据え付け」や

「視準」などを繰り返し学習しました。

建築科 授業風景35

建築科 授業風景35

【建築科3年生授業】 実習(テーマ 木工)

建築科3年生の授業「実習」の「木工」の様子です!

3年生の「木工」では作製物実習として「椅子」を作製中です。

いよいよ組み上げ作業です。枘差し部分にボンドを塗布する前に

仮組みを行い、調整を行い、組み立てていきます。

その後、座面部分にはペーパーバンドを使用し、タッカーという

機械を用いて作製しました。なかなかの出来栄えです!

技能検定 建築大工(大工工事作業)

技能検定 建築大工(大工工事作業)

令和3年度 前期 技能検定 建築大工(大工工事作業)

令和3年7月11日(日)に筆記試験、8月7日(土)に実技試験の

技能検定建築大工(大工工事作業)が行われました。

技能検定は、職業能力開発促進法に基づいて、働く方々の技能を

一定の基準により検定し、これを公証する国家検定制度です。

先日、合格発表があり

◎建築大工(大工工事作業) 3級

建築科2年 1名

建築科3年 2名

計3名が合格しました!