校長室(管理職)ブログ

かもいなフェスに向けて

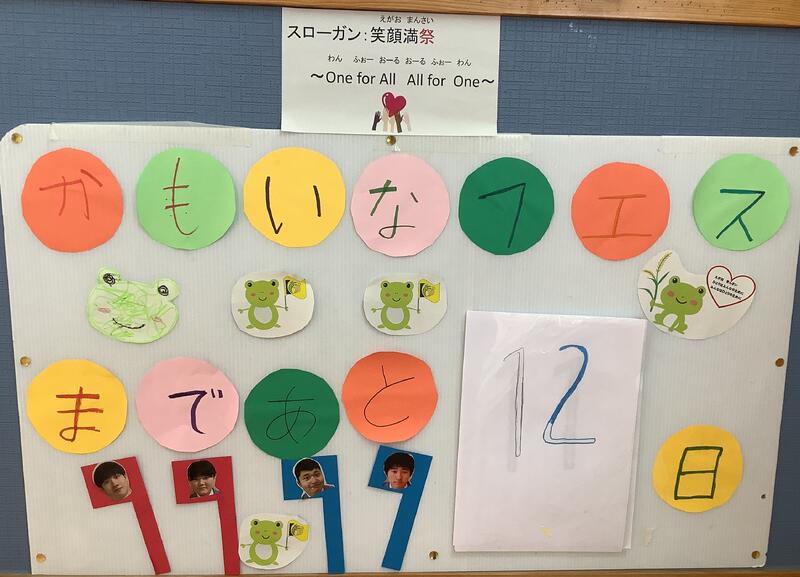

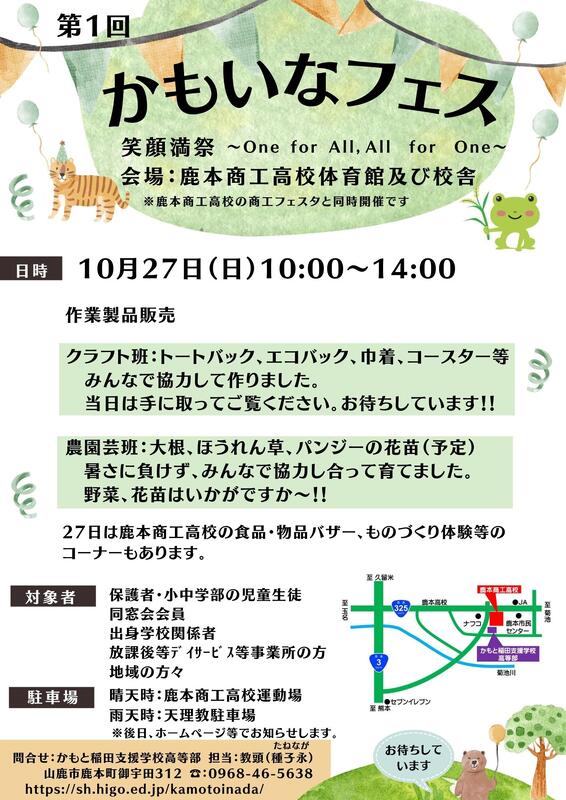

本校は、10月27日(日)、かもいなフェスを行います。フェスは、鹿本商工高校の商工フェスタと同時開催で、鹿本商工高校の生徒さんや地域の皆様ともかかわり、交流を図っていきます。

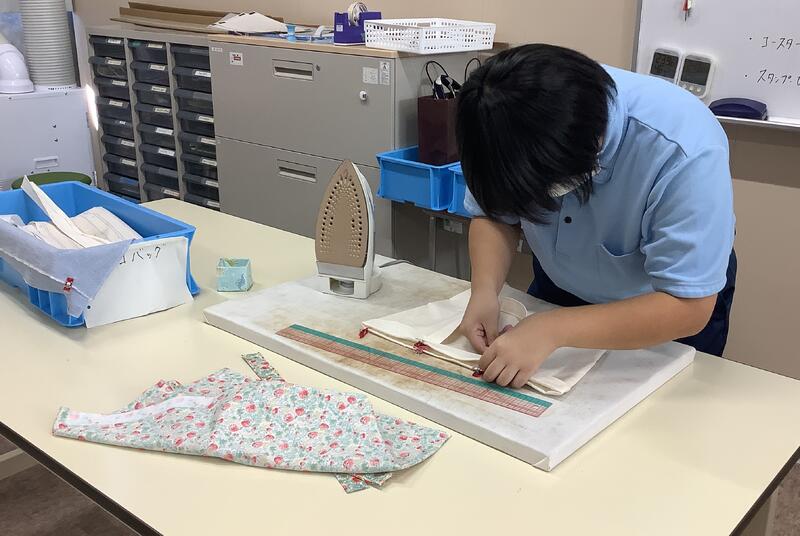

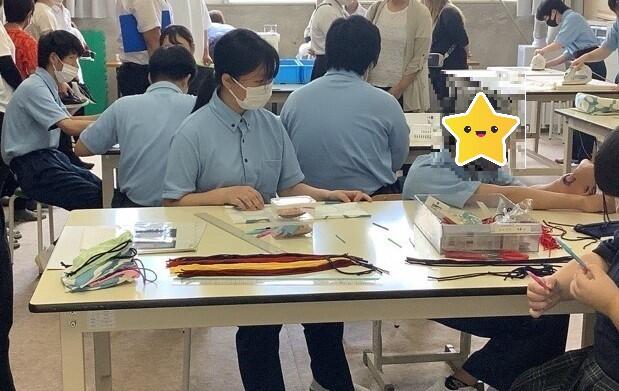

今回は、本校クラフト班の様子を紹介します。クラフト班はフェスに向けて、みんなで協力してトートバック、エコバック、巾着、ティッシュペーパーケース、コースターを作っています。いろいろな柄を用意していますので、当日は手に取って、ご覧ください。

かもいなフェスのスローガンは笑顔満祭~One for All,All for One~です。笑顔で取組む生徒たちの学習の成果をぜひ、ご覧ください。

文責:教頭 種子永

心の学びの取組について

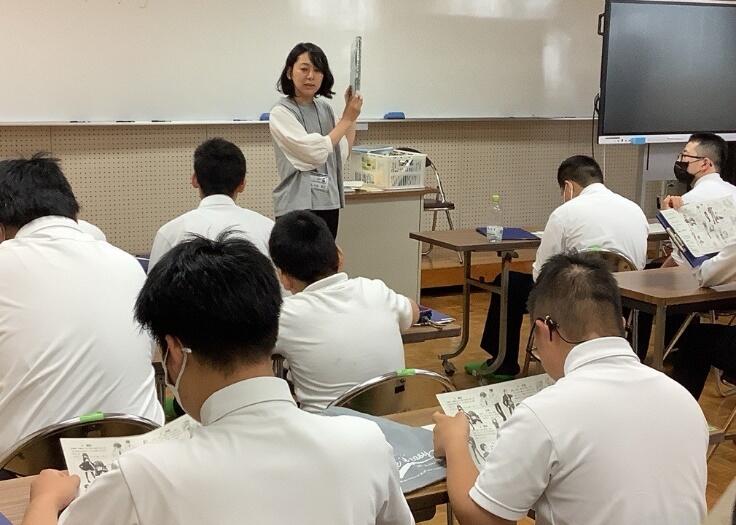

9月27日、スクールカウンセラーの上原美智代先生から、カウンセリングに加えて、高等部1年生に「上手な断り方」、3年生に「自分の強みを知ろう」という内容で講話をしていただきました。

1年生は上手に断るために、話す内容や話し方・態度に留意して、自分の気持ちが相手に伝わるためにどう断るかを考えました。

3年生はチェックリストにより、自分の考え方のクセを知り、短所をポジティブに考えて、長所を探していきました。

本校では、家庭や地域、関係機関等と連携しながら子供たちの心身の健康を育んでいきたいと考えています。

スクールカウンセラーの上原先生への相談を希望される場合、また、気になることがありましたら学校までお知らせください。

文責:教頭 種子永

夏休み、楽しく過ごしてください!

夏休みもあと2週間を切りました。みなさん、元気に過ごしていますか?規則正しい生活を送って、熱中症に気を付け、交通ルールを守り、楽しい夏休みにしましょう。

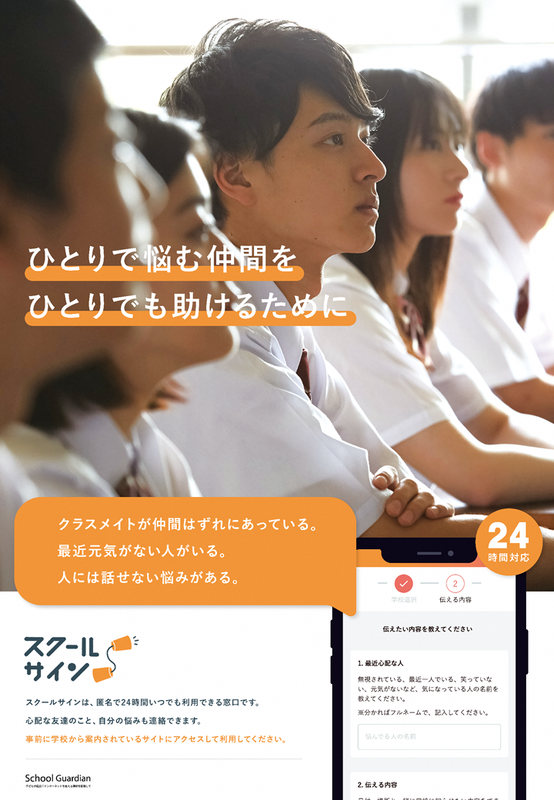

また、夏休みに悩んでいることや気になることがあったら、家族や担任の先生に相談しましょう。

スクールサインを登録している高等部の皆さん、周りの人に相談しづらい時は、スマホやパソコンから下の二次元コードを読み取るか、URLを入力すると、いつでも自分の悩みや心配な友達のことを連絡することができます。

https://school-sign.jp/students/4113f12afeb35167

残りの夏休みも安心して、楽しく過ごしてください。

2学期に元気な皆さんに会えることを教職員一同、楽しみにしています。

文責:教頭 種子永

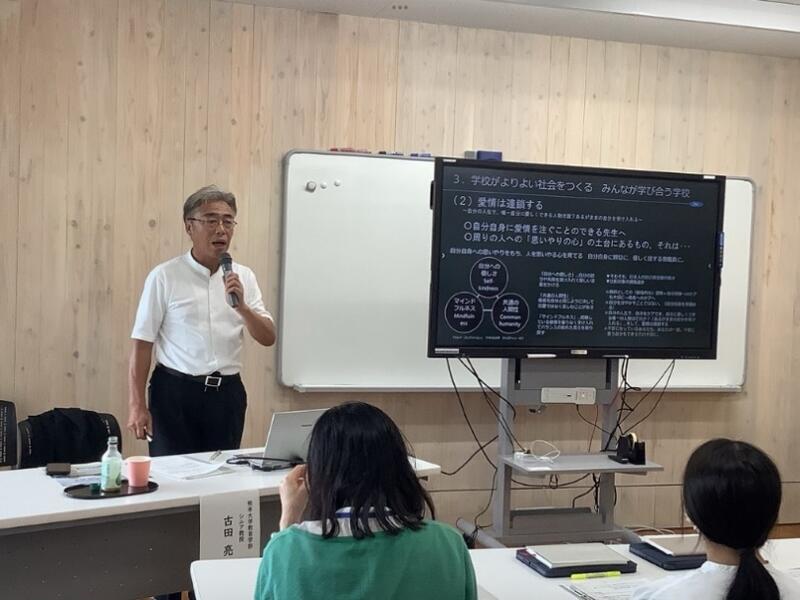

みんなが幸せになる学校をつくるために~スマイルアップ研修~

7月25日、本校に熊本大学大学院教育学研究科のシニア教授 古田 亮 様をお招きし、風通しの良い職場づくりの研修のためにご講話をいただきました。

本校では、職場環境をよりよくするために教職員がそれぞれ心がける「かも稲Workルール」を作成し、毎月振り返りを行っています。

古田教授には、「かも稲Workルール」のような理念・行動目標の「見える化」と「チェック」を行い、よりよくしていくプロセスが重要であることや自分の「やるべきこと」を自分の「やりたいこと」に変えてチャレンジしていく必要性についてお話しいただきました。

子供たちの豊かな学びのために、私たち教職員が成長し、みんなが「幸せ」な学校をつくっていけるよう、今後とも教職員全員で取り組んでまいります。

文責:教頭 種子永

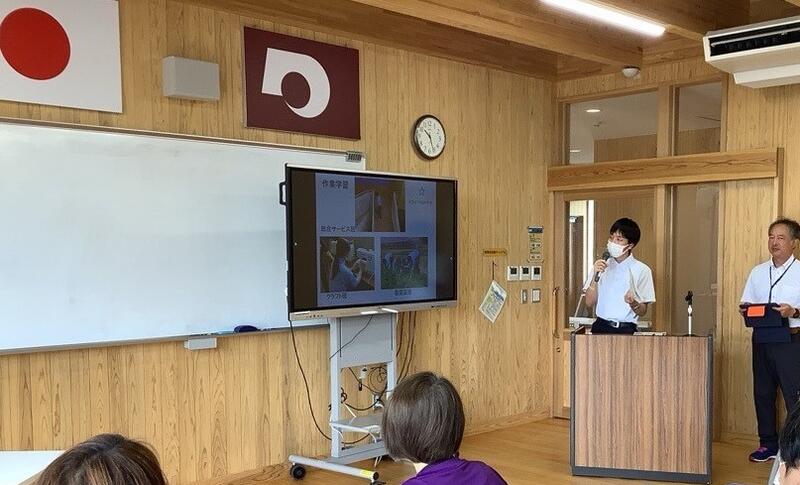

高等部 オープンスクールへようこそ!

7月9日、10日に本校高等部のことを知っていただく機会、もしくは高等部での生活をイメージできるようにする機会として、オープンスクールを行いました。

今回は、学校概要説明の際、本校の生徒が「体育大会」「かもいなふれあいの日」等の学校行事や教科の学習、作業学習の様子を紹介しました。

説明後、校舎や生徒が学習している姿を見てもらいました。以下の写真は9日の作業学習時の様子です。

9日、10日で、のべ61人の中学校や中学部の生徒、保護者、放課後等デイサービス、地域の皆様にお越しいただきました。

本校のことをより知っていただくために、今後とも本校の教育活動を発信していきたいと思います。

文責:教頭 種子永

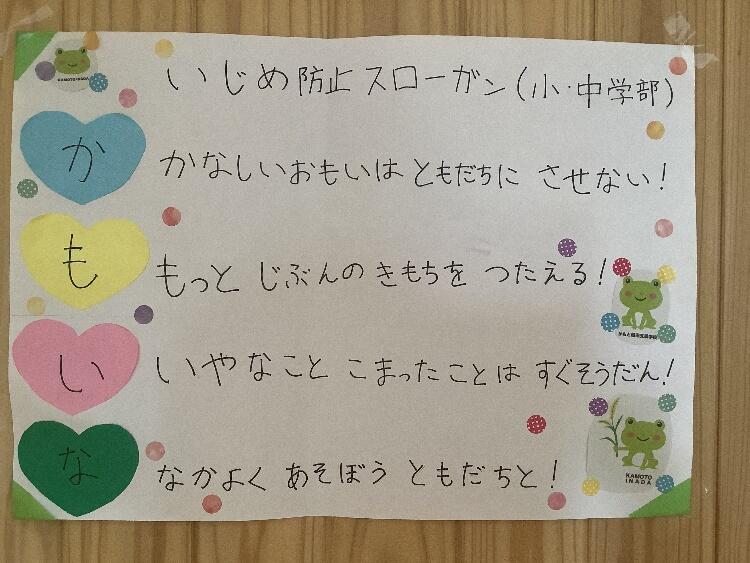

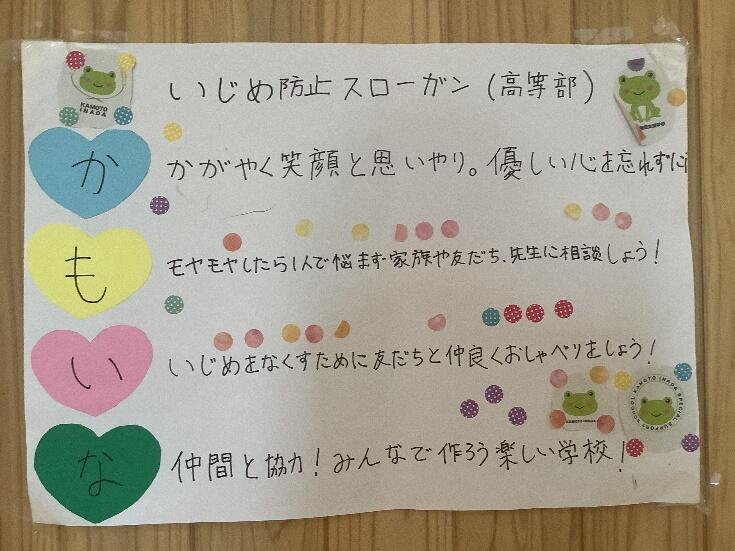

いじめ防止の取組について

本校の重点目標「安全・安心で優しい教育環境づくり」の1つである、いじめ防止の取組についてご紹介します。本校の各校舎には、児童生徒が作成したいじめ防止スローガンが掲示されています。

6月は「心のきずなを深める月間」です。

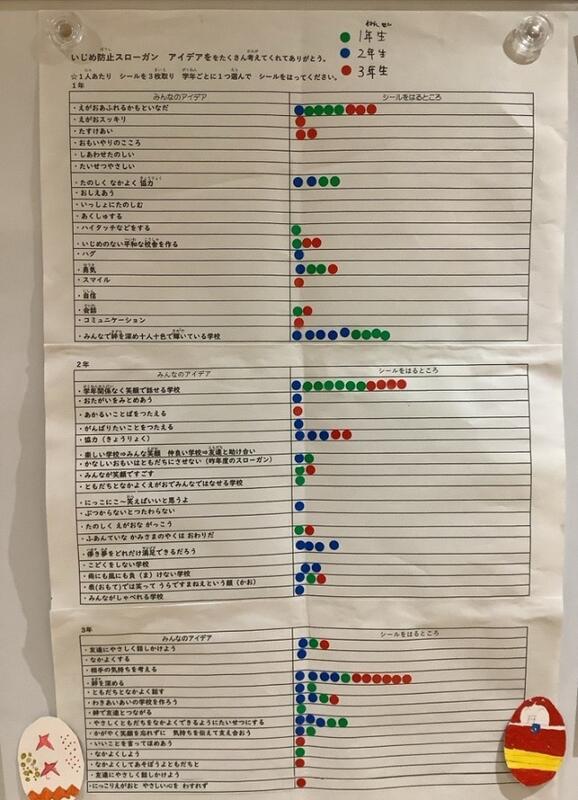

現在、授業や日常生活において、児童生徒一人一人が自分を大切にすること、友達を大切にすることについて考えるとともに、いじめ防止のために本校の新しいスローガンの作成にも取り組んでいます。

これは、高等部の生徒たちがスローガン作成に向け、アイデアを出し合ったものです。

それぞれのアイデアの良さを認め、今後、スローガンを決定していきます。決定したスローガンは、7月のかもいなふれあいの日の全校集会で発表されます。

今後とも家庭や地域、関係機関とも連携し、一人一人を大切にしながら、「いじめをしない」「いじめをさせない」集団づくりに取り組んでまいります。

文責:教頭 種子永

鹿本商工高校で図書館交流を行いました

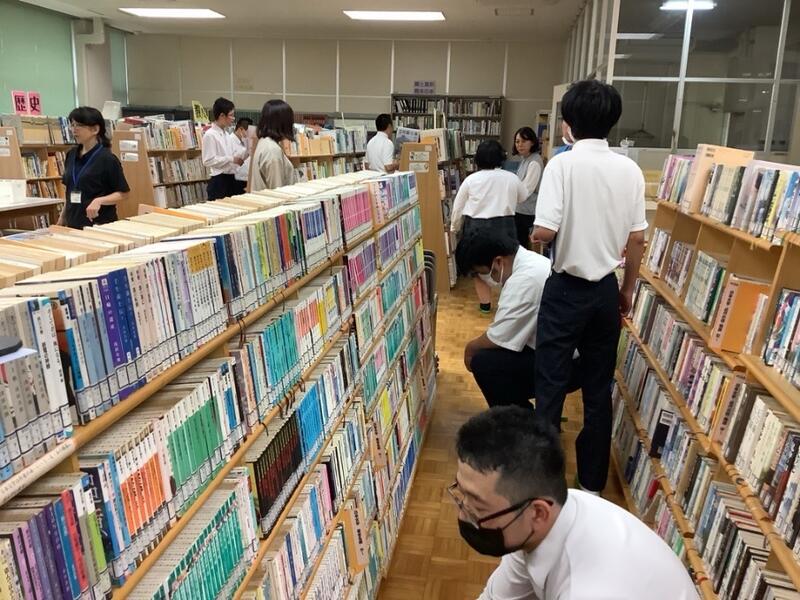

5月27日、高等部2年生が鹿本商工高校図書館を訪問しました。

訪問後、学校司書の下田先生から本の借り方や返し方、図書館では大きい声で話さないなどのマナーについて教えていただきました。

また、鹿本商工高校の図書委員さんと本校の学習委員がそれぞれ自己紹介を行いました。

鹿本商工高校の図書委員さんから素敵なしおりをいただきました。しおりはみんなで大切に使わせていただきます。

その後、それぞれ好きな本を借りました。すぐに借りたい本を見つけた生徒もいれば、じっくり考えて選んだ生徒もいました。

2年生の教室に行くと、鹿本商工高校で借りた本を読んでいる姿が見られます。

鹿本商工高校の皆様、本当にありがとうございました。

これからも鹿本商工高校の皆様と交流を深めながら、図書館を訪れ、本に触れ、楽しみ、学んでいきたいと思います。

文責:教頭 種子永

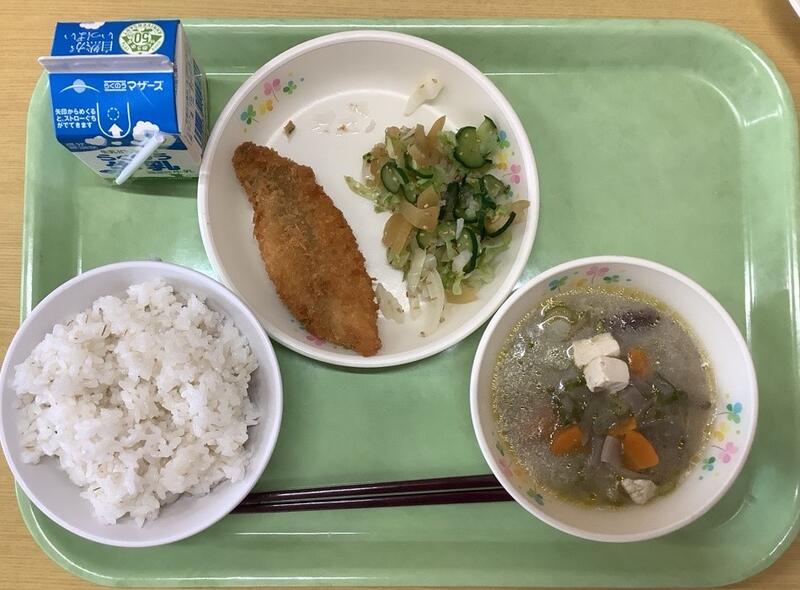

おいしい学校給食を通して学んでいます

本校の給食は、山鹿市鹿本給食センターから提供いただいています。

5月23日の給食は、むぎごはん、牛乳、みそけんちん汁、ホキフライ、そくせきづけでした。

毎日楽しみにしているおいしい給食ですが、それに加え、給食を通して、子供たちはいろいろなことを学んでいます。

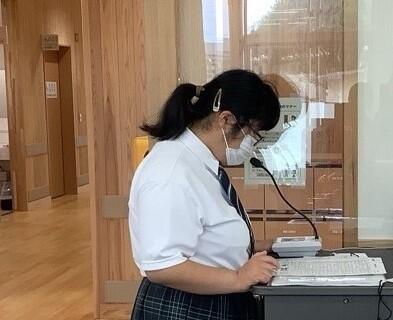

給食委員会では、給食のメニューの中から、みんなに学んでほしいことを紹介するために、調べ学習を行っています。

この日は、けんちん汁について以下のことを調べました。

・けんちん汁は神奈川県鎌倉市の建長寺発祥と言われている郷土料理であること

・けんちん汁には、たくさんの野菜が入っていること

また、それぞれの野菜の栄養についても調べました

・野菜には体の調子を整えるビタミンやミネラル、食物繊維などが入っていること

・それぞれの野菜によって異なる栄養があるため、いろいろな野菜を食べるようにしたほうがいいこと

調べた内容については、給食の時間に放送でみんなに紹介しています。

これからもおいしい給食をみんなで楽しくいただくと同時に、食べ物の栄養や食文化、望ましい食習慣などについて学んでいきたいと思います。

文責:教頭 種子永

鹿本商工高校と一緒に体育大会を行いました!

令和6年5月11日(土)、鹿本商工高校で本校高等部と鹿本商工高校の体育大会を行いました。

Make our own way~ともにつくる 笑顔と絆~のスローガンのとおり、本校と鹿本商工高校の生徒が一緒になって体育大会を実施することができました。

本校生徒は鹿本商工生と一緒に100m走、綱引き、長縄飛びに参加しました。生徒たちは、一生懸命、そして楽しく、競技に参加し、仲間を応援しました。

今回、競技や応援を通してお互いの交流を図ることができました。今後ともいろいろな教育活動で共に学びあい、交流を深めていきたいと思います。

文責:教頭 種子永

つながる歌声の輪

2月28日(水)に山鹿小学校6年生による本校校歌音源贈呈式が本校体育館にて執り行われました。

本校は、令和3年に開校し、それまで山鹿小学校や鹿本小学校等、菊鹿地区にある小中学校に通っていた児童生徒が多く在籍しています。そんな御縁もあり、今回は、山鹿小学校6年生のみなさんに本校の校歌音源をCDに作っていただき、交流会をすることになりました。

事前学習では互いの学校のことを知る機会を設け、関心を持って当日を迎えました。居住地校交流をした友達から山鹿小学校にも好きなアニメのキャラクターが一緒の友達がいることを聞き、会えることを楽しみにしている児童や兄弟、知っている友達や先生に久しぶりに会えるのを楽しみにしている児童生徒がいました。

当日は、初めに山鹿小学校のみなさんに本校校歌を披露してもらいました。歌詞の意味をよく考えて理解し、情感たっぷりに歌う歌声に本校の児童生徒もしっかりと聞き入る様子が見られました。歌唱を録音したCDの贈呈を受けた後、山鹿小学校のみなさんと一緒に本校の児童生徒も校歌を歌いました。本校の児童生徒は「校歌ダンス」を踊りながら歌ったのですが、山鹿小学校のみなさんも、その場で覚えて踊ってくださり、両校の子どもたちに自然と笑みが・・・。わずかな時間でしたが、つながりを感じました!

そして、ピアノを伴奏してくださったのが、本校同窓生(菊池支援学校山鹿分教室1期生)の向さんでした!向さんは、現在、山鹿小学校の教員業務支援員として働いていらっしゃいます。向さんは、本校校歌の歌詞で「『自分らしさを見失わないで 自分を信じて歩いて行こう』の部分が好きで共感した。」ということを話してくださいました。それは、ピアノが好きである、もっと学びたいという自分の夢を諦めずに進路を選択し歩んできた向さんらしい言葉で重みを感じました。また、「ピアノリサイタルを開き、多くの方に恩返しをしたい」という夢を実現するために、働きながら毎日1時間のピアノ練習を欠かさないという努力し続ける姿は、多くの後輩達の道標となったことと思います。

山鹿小学校のみなさん、向さん、すてきな時間をありがとうございました。

同じ山鹿地域で学ぶ、未来を共に創る子どもたち。今後もお互いのことを知り、高め合う関係を作っていきたいと思います。

(文責 教頭荒木)

【管理職ブログ】 「ホームページ100,000アクセス達成! + 年頭の所感など」

令和6年1月31日、開校から2年10か月にして、本校ホームページへのアクセス数が100,000回を超えました。多くの方々に本校の教育活動の様子を閲覧いただき、大変うれしく思います。これからも、旬の情報をお届けしていきたいと思います。

今年は、年明けに能登半島地震という大きな災害がありました。尊い命を失われた方々に哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様にお見舞い申し上げます。8年前に熊本地震を経験した者として、被災地域の一日も早い復旧・復興を心からお祈りします。また、被災された方々と地域に心を寄せ、できることを少しでもやっていきたいと思います。

さて、校長室には、児童生徒の作業製品や子どもたちが放課後児童クラブで作った作品などを掲示していますが、今年は私も月ごとに作品をつくってみることにしました。1月は、昇り龍のように飛躍の年になるようにと願いを込めて、今年の干支である「辰(たつ)」を折り紙で作りました。2月は「おひなさま」を飾ろうと、切り絵を作りました。令和の「ジェンダーフリー」ひな飾りとして、お内裏様をピンク、お雛様をブルーの色紙で作っています。無心に手を動かしていると心が落ち着き、配色やレイアウトを考える時は心が躍ります。来月も、季節と学校、地域にちなんだものを考えてみたいと思います。

(文責 校長土井)

野球しようぜ

1月12日に大谷翔平選手寄贈グローブのお披露目をしました。

土井校長先生の大谷選手に関する話とクイズを興味津々に聞く姿や、嬉しそうにグローブを受け取る姿が見られました。翌日の連絡帳には、クイズで知った大谷選手の飼っている犬の名前を家族に教えたり、グローブを受け取ったことを大喜びで家族に伝えたりする様子が記載されていました。

また、日替わりでキャッチボールやティーボール等をクラスで楽しんでいます。グローブを初めて触る児童も多く、利き手にグローブをはめてみたり、グローブでボールを掴むのが難しかったりとする姿が見られましたが、目を輝かせて何度もチャレンジしていました!また、子どもたちもですが職員も一緒になって歓声を上げている姿が印象的でした。

これらの姿から、子どもたちがワクワクドキドキすることを経験できる機会をたくさん作り、チャレンジを後押しし、大谷選手のように好きなことを追求できる子どもたちを育てていけたらと思いました。

(文責 教頭荒木)

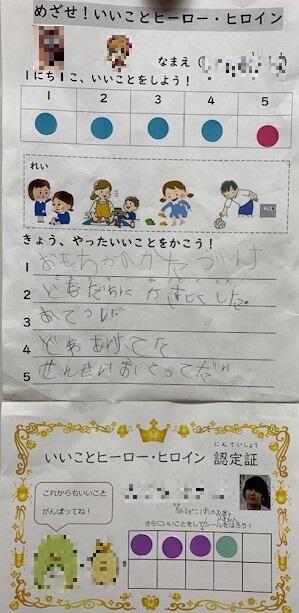

「めざせ!いいことヒーロー・ヒロイン」

9月に入り、小学部の教室をまわっていると、各教室に「めざせ!いいことヒーロー・ヒロイン」という用紙が貼ってありました。これは、小学部で9月7日に行った「特別の教科 道徳」の取組です。

とあるクラスでの出来事ですが、職員がこの授業のことを連絡帳に書くと、保護者の方から次のような返答が書いてありました。

「ヒーロー週間、小さなヒーローの活躍が楽しみです。家でもお手伝いをいつものようにがんばってくれます。ありがとう、ヒーローです。」

この連絡帳を読み、とても嬉しくなりました。お家でも進んでいいことをしようとする子供の姿や「お手伝いありがとう!ヒーローだね!すごいね!」と声をかけられている保護者さんの姿が浮かんできました。そして、写真は10月6日に撮ったものです。このクラスでは、ヒーロー週間が終わっても取組を続けているそうです!子どもの姿が「褒められて嬉しい」から、「誰かの役に立つのが嬉しい」「自分ができることは何だろう」に変化しているように思います。

本校の児童生徒に「考え、議論する道徳」の授業を作ること、「学びを生活に汎化させること」は、とても難しいことだと感じています。授業の目標を達成するには、その時間だけで終結することはありません。学校生活や家庭生活にどう取り入れるか、各職員が自分の中で十分に理解し、日々、児童生徒を指導・支援していかなければなりません。連絡帳を読むと、保護者の方が私たち教師の思いを理解し、御家庭でも協力していただいていることがよく分かります。また、道徳の授業に限らず、子どもたちが学校で学んだことを家庭で話したり試したりする姿を連絡帳に書いてくださることは、私たち教師にとって励みであり大きな喜びとなります。これからも、児童生徒の学びについて分かりやすく伝え、保護者の皆さまと共に児童生徒が成長できるよう指導・支援したいと思います。

「絵手紙コンテストで本校生徒の作品が入選!」

7月29日(土)に、天草市で開催された「熊本県手をつなぐ育成会大会」に参加してきました。

「誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らせる社会の実現」をテーマとして、記念講演、啓発体験等多彩な催しが行われ、3年ぶりの対面開催により大変賑わいました。

本大会では「2023『障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり』絵手紙コンテスト」の入賞・入選者の発表も行われ、本校高等部1年の青木さんの作品が入選作品10点の中に選ばれました!(出展作品総数249作品)作品は開会式の中でスライドの大画面で紹介されるとともに、会場内にも展示され、多くの人が立ち止まって見ていました。なお、9月以降、熊本県庁内「ふれあい喫茶りんどう」にも展示される予定とのことです。

育成会大会の開催と本校生徒作品の入選、二重にうれしい出来事でした。おめでとうございます!

これからも児童生徒の頑張りや豊かな感性、見方・考え方を、様々な形で発表・発信していきたいと思います。(文責:校長 土井)

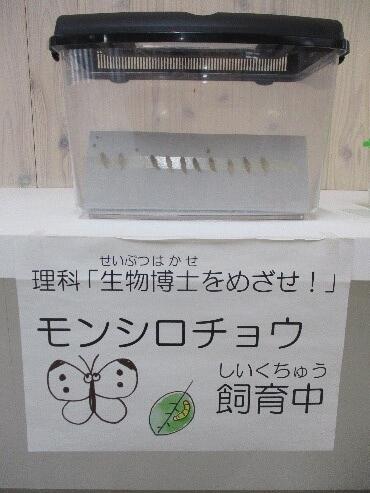

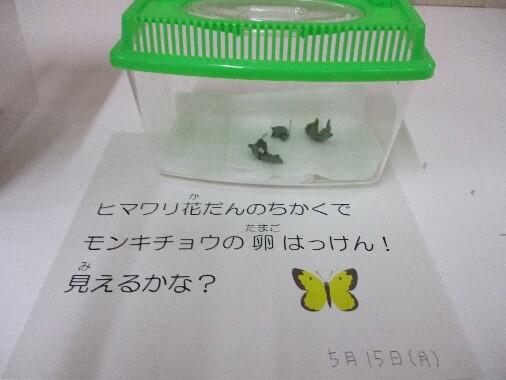

モンシロチョウをめぐって・・・

今、中学部の廊下には、理科の授業で生き物の観察をするために「モンシロチョウのサナギ」がいます。ある日、理科担当の先生方が「イモ虫から観察できるといいな。キャベツから育てると卵を産みつけるかな?でも、時期が・・・」と話し合っていたそうです。それを聞いていた別の先生が、家庭菜園からサナギを捕ってきて観察できるようにしてくれました。

またある日は、登校すると前日までサナギだったのがチョウチョになっており、生徒達は大喜び!羽化したチョウチョをみんなで校庭に放してあげました。それから毎朝チョウチョになっていないか楽しみに観察する生徒もでてきました。しかし、なかなか孵化する瞬間には出くわせず、「羽化する瞬間をどうにかして見せたいよね」と、中学部の職員だけでなく、機械に詳しい事務職員からもアイデアをもらいました。また、事務長先生がICT支援員さんにその話をして新しいアイデアをもらったりと輪が広がっています。

またある日は、ひまわりの花壇近くで見つけた「モンキチョウの卵」が、いつの間にか「モンシロチョウのサナギ」の横に置いてありました。

先生達が子どもたちの成長を願い、一緒に悩んだり、考えたり、さりげなく協力したり・・・。

本校では、そんなすてきな風景がたくさん見られていることが自慢です!

↑羽化したばかりのモンシロチョウ

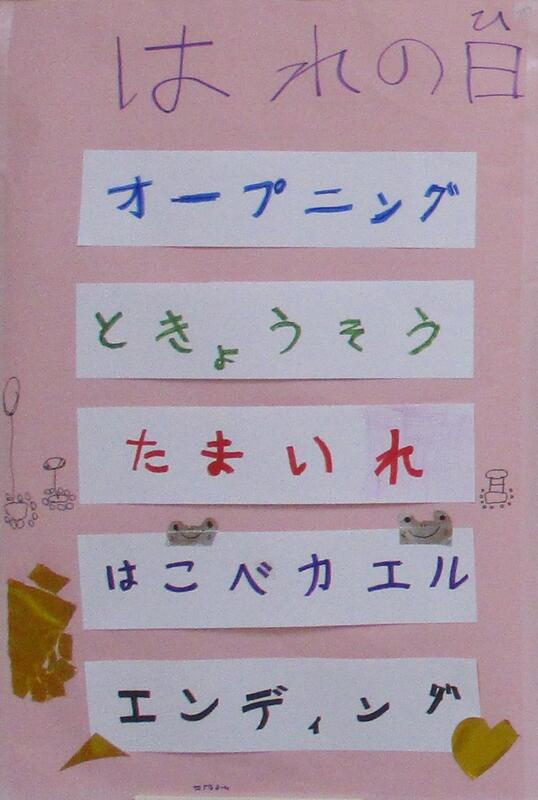

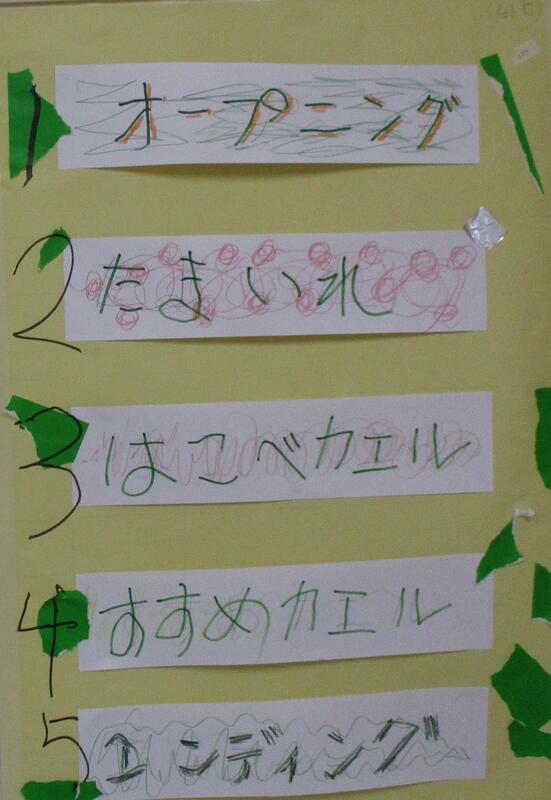

カエルの謎

本校では、児童生徒・保護者との繋がりを深めることを目的に、5月26日(金)に小中学部合同で「スポーツレクリエーション」を行います。

5月に入り、各学部での練習や合同での練習が始まりました。子どもたちもスポーツレクリエーションが楽しいようで、お家でもその話をしている様子が連絡帳から窺えます。ただ、最近よく連絡帳で目にするのが、

「カエルと言っていますが何ですか?合ってますか?」

「カエルが・・・と説明してくれますが、何かの呪文のようです。どんな競技か当日楽しみにしてきます」

というような文章です。保護者の皆さま、安心してください!合ってます!!分かりづらいネーミングですみません・・・。

「運べ カエル」・・・カエルに見立てたボールを大きな紙にのせてペアで運ぶ競技

「進め カエル」・・・チームでロープを上下にしながらカエルのキャラクターを進ませていく競技

御家族のみなさまと協力して行う競技で、「パパとしようかな」「○○ちゃん来るかな?」と、子どもたちもとても楽しみにしています!当日、晴天の下賑やかな声、笑顔であふれることを想像するとワクワクしますね!保護者の皆さま、当日はぜひ動きやすい服装で一緒に盛り上がりましょう!!また、雨天時は体育館となりますので、運動ができるシューズの準備をお願いします。

ちなみに、なぜカエル推しかというと、田んぼに囲まれた本校には、たくさんのカエル達が遊びに来ます。そこで、カエルが本校のキャラクターになりました。キャラクターは保護者の松本様に描いていただき、ただいま名前を児童生徒に募集中です!(上のイラスト)

<晴れの日のプログラム>

<雨の日のプログラム>

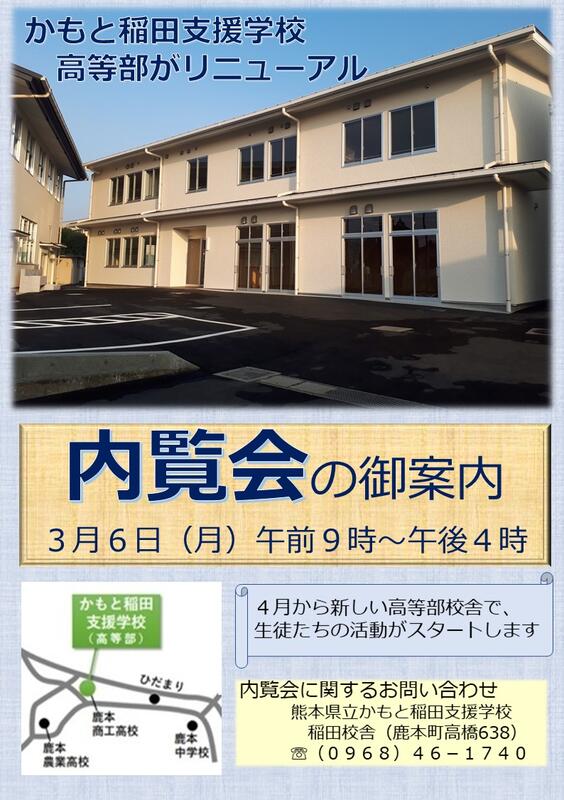

高等部の新校舎内覧会

高等部拡充工事が7月から本格的に始まり、高等部が小中学部校舎に移転してから約7ヶ月が経ちました。高等部通学バスを待っている生徒たちが、工事の進捗状況を見ながら「校舎が大きくなったね」「校舎内はとてもきれいそうだね」「私たちの教室はどこになるんだろう」と話しながら、高等部校舎の完成を楽しみに待っていました。2月に高等部校舎の拡充工事・点検が終わり、ついに新しい高等部校舎と実習棟が完成しました!

新しくなった高等部校舎と実習棟を地域のより多くの方々にも見ていただきたいと思い、3月6日(月)に内覧会を企画しました。内覧会のお知らせは、やまがメイトでの発信の他に、鹿本市民センターひだまりや郵便局、高等部校舎近隣の商業施設等にポスターを掲示していただいたり、近隣にお住まいの方々にチラシを配付したりしました。

3月6日(月)当日は、なんと33人という、多くの方に来ていただき、新しい校舎、実習棟を見ていただきました。「きれいですね」「明るいですね」「木がたくさん使われていますね」など、多くの感想を持たれたようでした。

いよいよ4月から、期待と希望を胸に、新しい高等部がスタートします。新入生も入学します。高等部の生徒たちが、より充実した学校生活を送ることができるよう努めていきます。4月から、よろしくお願いします。

文責:瀧口(教頭)

多目的ルーム

実習棟

実習棟2階

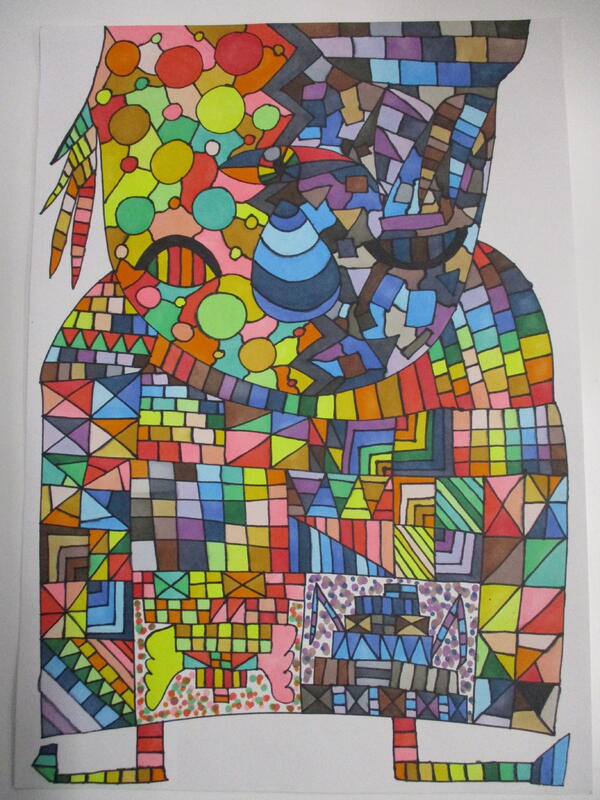

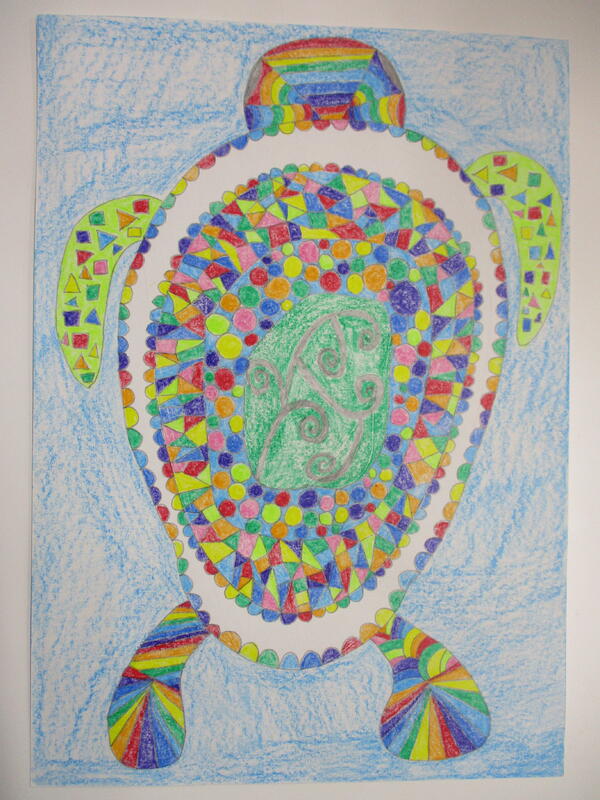

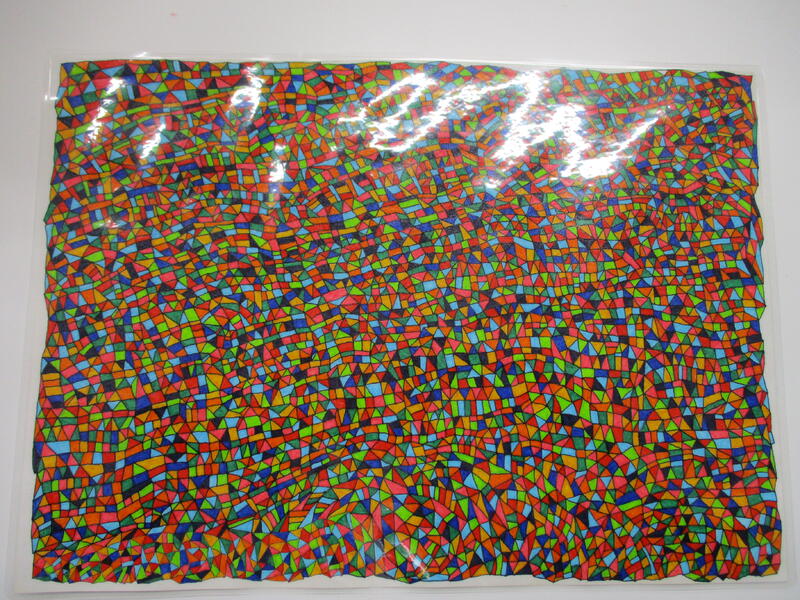

同窓生からのプレゼント

同窓生(令和2年度菊池支援学校高等部山鹿分教室卒業)の中満優生さんから、素敵な絵画作品を寄贈していただきました。中満優生さんはアール・ブリュットにも出品されているそうです。

高校生の時は自分の感じている思いを作文に綴ることが多かったのですが、卒業してからは絵で表現されるようになりました。色鮮やかで繊細なタッチの絵、作品のタイトル等から内に秘めていたエネルギーや中満さんの思いが伝わってきます。

絵を持ってきてくれたときに、「先生!お久しぶりです!!」と弾けんばかりの笑顔で手を振ってあいさつをしてくれた中満さん。

「母校に寄贈したい」と持ってきてくれた彼女の気持ち。

そんな姿に、彼女に寄り添いながら関わってきた先生方や高校時代の彼女の道のりが思い出され、嬉しさと喜びがこみあがってきました。

SNSも活用されているということも伺い、自分の思いを発信し、多くの人と気持ちを共有・共感されたり、つながりができたりしたことで、自信を持たれたのではないかと感じました。

中満さん、後輩達や私たち教師に希望と勇気を与えてくれてありがとうございました。

文責:荒木(教頭)

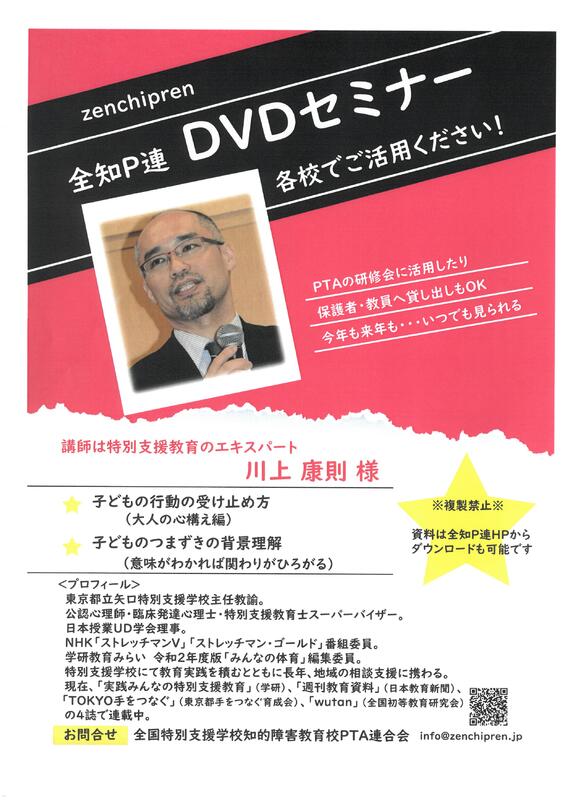

おすすめのDVD紹介 ~全知P連DVDセミナーの貸し出しをします!~

私から、全知P連(全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会)DVDの紹介をさせていただきます。

テーマは、「子どもの行動の受け止め方(大人の心構え編)(約48分)」「子どものつまずきの背景理解(約42分)」の2本で、講師は、「特別支援教育のエキスパート」川上康則先生です。

「複製禁止」となっていますので、実際のパワーポイントの画面等の掲載ができないため、DVDの主な内容のみを紹介します。

「子どもの行動の受け止め方(大人の心構え編)」では、主に「関わりの糸口を見出すときのポイント」「関わりのコツ」「子どもが不穏・興奮した場面での対応方法」などの内容でした。

私が特に印象に残ったのは、「安心感のある手のつなぎ方」「子どもが興奮したときの子どもも大人も傷つかない対応」についてでした。とても具体的に、文章とイラストで示してありました。

「子どものつまずきの背景理解」では、子どものつまずきへの支援のポイントや感覚過敏(鈍麻)による行動(反応)特徴とその対応についてのお話がありました。動画の中には、「心理的疑似体験」の紹介もありました。

行動(反応)の特徴についての説明が、とても具体的でした。また、子どもへのふれ方や歯磨きの苦手な子どもへの磨き方などの紹介もありました。

もっとお伝えしたい内容は山ほどあります。私のおすすめのDVDです。

本校の保護者の皆様(先生方も)に、貸し出しを行います。

希望される方は、ぜひ担任または学部主事、担当の瀧口までお声かけください。

文責:瀧口(教頭)

【地域行事】 「抜穂祭」

10月16日(日)に鹿本町で新嘗祭の一環である抜穂祭がありました。6月に行われた御田植祭同様、本校からも中学部生徒2人、高等部生徒2人が田男として参加しました。生徒達は緊張した面持ちで鎌を使って稲を刈り取っていました。台風にも負けず、見事に実った稲穂の立派なこと!本校の校章にも稲穂があしらわれており、本校の子どもたちもこの稲穂のように育てていきたいと思いました。

献穀田栽培者で本校学校評議員でもある星子様や来賓の方々の御挨拶の中で、本校が地域にできた喜び等を語ってくださる場面がありました。地域に愛され誇りある稲田小学校の跡地にできた意味をかみしめ、「この子らを世の光に」できるよう、今後も地域の方と共に生きる学校を目指した教育活動を進めたいと思います。

最後になりますが、本校の教育理念を理解し、地域の一員として、このような貴重な経験ができるよう、本校に呼びかけていただいた関係者の皆様に厚くお礼申し上げます。

文責 教頭(荒木)