校長室からの便り

今、熊聾では・・・(その109)

本日から高等部の生徒たち(一部を除く)は、産業現場における実習に臨みます。現場実習では、生徒たちが様々な事業所にて社会的・職業的な諸能力や知識及び職場でのコミュニケーション力を身につけること、社会人として望ましい生活態度や行動力を身につけ、自身の進路について意識を高め、深く考え、更には決定していけることを目指しています。

どの生徒たちも一人一人が“光るもの”を持っています。今後も高等部職員一同、その個性が輝ける環境を開拓し、選択していけるよう支援していきます。保護者・御家族におかれましてもどうぞ御協力いただきますようお願いいたします。

なお、今般のコロナ禍の中、本校生徒の現場実習を快くお引き受けくださった各事業所の皆様方に厚く御礼申し上げます。実習に当たっては感染拡大防止の観点から、対策を徹底し最大限の注意を払いながら実習に臨んで参ります。

令和2年10月12日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その108)

10月10日は「目の愛護デー」です。ということで、今回は「目」についての話題です。

本校の子供たちは聴覚に障がいがありますので、聴者にもまして「目」は大切な感覚器官です。

人間の目は左右合わせて100~110度を見ることができると言われています。その中で明確に見える領域の視野を「中心視野」といい、中心視野以外の領域視野を「周辺視野」といいます。大雑把に言えば、中心視野が事象の詳細を把握するための領域であり、周辺視野は全体像を捉えるための領域です。

現在、諸研究により、明らかになっていることとして、聴覚障がい者の周辺視野は聴者より優れていることが分かってきています。私が思うに、限られた時間内に出来るだけ多くの視覚情報を取り入れようとすることの表れであり、聴覚で補えないところを視覚で代替しようとする機能の表れなのでしょうね。

私たち聾学校の教師は、聴覚的なノイズには敏感ですが、視覚的なノイズについてはもっと関心を持ち、環境を整備する必要があると思っています。授業中は勿論、教育活動全般において、子供たちの視覚を有効に働かせることができるような配慮であったり、目(視覚)を疲れさせないための工夫であったりと、具体的な事例に学びながら今後更に研修を重ねていく必要があると感じています。

皆さん、今一度私たちの関わり方や支援の様子を振り返ってみましょう。

令和2年10月9日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その107)

小学部では今月23日(金)に開催予定の「小学部ミニ運動会」に向けて、練習が既に始まっています。今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、規模を縮小して学部毎に実施しますので観客数は少し寂しくなると思いますが、子供たちにとっては運動会が出来ることに変わりはありません。多分本番ではすぐに出番が回ってきて、ずっと主役でいられる運動会になるに違いありません。

令和2年10月8日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その106)

9月上旬に九州に接近した台風10号ですが、本校にはその影響がほとんどなく、心のどこかで「もう今年は台風は来ないだろう‥」と思っていました。しかし、つい前日台風14号が日本の南海上で発生しました。

この台風は、今後発達しながら北上して強い勢力となる見込みで、8日(木)頃には南西諸島に、9日(金)から10日(土)にかけて西日本に接近するという予報が出ています。この台風の進路予測はなかなか難しいらしく、今週末の進路予想円はかなり大きいものになっています。

台風10号のときは、最接近の2日前くらいから窓ガラス補強用の養生テープがかなり品薄になっていました。防災には普段の備えがとても重要です。

熊聾では週末に備えて、防災対策を行います。御家庭でも今後の台風情報に気を留めていただき出来得る対策をとって参りましょう。

令和2年10月7日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その105)

10月2日(金)、中学部で5チーム対抗のバドミントン大会が行われました。各生徒は職員とペアになってチームを組み、総当たり戦で試合を進めていきました。どの試合でも力の差が拮抗しており、白熱した戦いの中にも時折笑いがこぼれるようなシーンもあり、和やかな雰囲気の中で大会が終わりました。楽しい時間はあっという間に過ぎましたが、生徒も職員もホッと一息つくことができていたようです。

私も数試合参加させていただき、生徒と一緒にいい汗を流すことができました。また、今後何がしかの大会があることを楽しみにしています。

令和2年10月6日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その104)

先週木曜日に、新型コロナウイルス感染症に係る熊本県の警戒レベルが「レベル2」に引き下げられました。2週続けてのレベル引き下げで、感染は縮小傾向にあるというコメントが添えられていますが、まだまだ予断を許さない状況という認識で、基本的な対応を続けていきましょう。

さて、本日から校内では「保護者手話学習会」を再開します。

毎週月曜日、共同教育センター棟1階にて午前10時30分から正午までの時間帯で実施します。

講師は本校生徒保護者の乘富様です。乘富様にはいつも大変お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。

令和2年10月5日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その103)

熊聾が学校全体として手話を取り入れた教育を始めたのは平成16年度からです。全国でも1990年代後半から幼稚部段階で手話を取り入れる聾学校が少しずつ出始めてきたころです。

当時の聴覚障がい教育をめぐる背景や手話を取り入れてきた理由等については、本校創立100周年記念誌の中に私の拙稿が収められていますので、熊聾の先生方は是非目を通していただきたいと思います。

さて、このたび、手話による教育の必要性をテーマにした冊子が全国早期支援研究協議会から発刊されました。(以下の斜体文は、当協議会の会長でいらっしゃる南村洋子先生の言葉を引用しています。)この冊子は、最近の医療技術の進歩の中で「きこえない子もきこえるようになれば手話は要らない」という風潮に対して、手話の大切さ・必要性を身をもって実感している人工内耳装用を含む本人たちとその保護者、そしてそれを支えてきた関係者の三者によって書かれた体験・実践報告集です。

本冊子には熊聾が手話を取り入れて以来大変お世話になった南村洋子先生、上農正剛先生、河﨑佳子先生、木島照夫先生方が執筆者として名を連ねておられます。本校職員はもちろん、関係する多くの方に是非とも読んでいただきたい一冊です。手元に置いておきたい!という方は、お気軽に幼稚部職員にお声かけくださいますようお願いします。近日中にまとめて発注いたします。

なお、個人で申し込まれる方は以下にお問い合わせ・注文願います。

soukisien@yahoo.co.jp(メール)

令和2年10月2日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その102)

9月29日、小学部にて新児童会役員任命式を行いました。

新しく、会長、副会長、書記、生活保健委員長、生活保健副委員長、体育委員長になった子供たちは緊張した面持ちで任命状を受け取っており、小学部をしっかりまとめ引っ張っていこうという気持ちを新たにしたことと思います。

任命式が終わった後は、初仕事として今年度初めての「わくわくタイム」を取り仕切ってくれました。今回のわくわくタイムでは縦割り4グループによる「空き缶積み競争」が繰り広げられ、小学部全体で楽しい時間を過ごしました。役員としての活動や経験を積み重ねていくことで、考える力・考えをまとめる力・わかりやすく説明する力・物怖じしない度胸等々を培っていってほしいと願っています。

令和2年10月1日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その101)

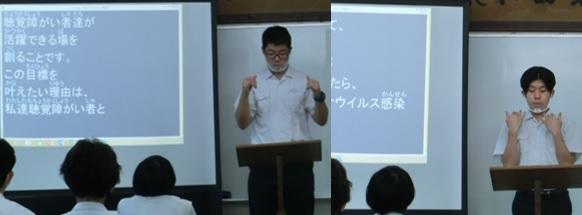

9月25日(金)、高等部生徒全員による校内弁論大会が開かれました。

生徒たちの演題は、将来の夢や目標、新型コロナウイルス感染症にまつわる社会問題、障がいや手話のこと、部活動等々、実に多岐にわたっていました。どの生徒も自身の内面を深く見つめ、自己分析し、率直な思いを自分の言葉で語っていました。生徒たちの多くは幼稚部時代から知っている子がほとんどで、しかも皆心優しいお兄さんお姉さんに成長している様子を肌で感じることができ、本当に嬉しく頼もしく思いました。また、中学校まで難聴学級で辛い思いをしながら過ごしてきた生徒たちの発表にも心を打たれると同時に、考えさせられる場面も多々ありました。唯一残念だったことは、コロナ禍で保護者の皆様にその様子を見ていただけなかったことです。

高等部の生徒たちには遅かれ早かれ「卒業」という二文字がちらつき始め、新しいことへ挑戦していこうとする希望や意欲が湧いてきます。一方で安心して過ごせる聾学校を卒業し、聴者が多数を占める社会への仲間入りをしていくことに少なからず不安を抱いています。私たち熊聾職員の役目の一つは、生徒の不安を少しでも和らげ、彼ら彼女らが壁にぶち当たった時にはしっかり寄り添い、乗り越えていけるよう、そして最終的には生徒たちが自立(自律)し、周囲の人々から可愛がっていただける存在となれるよう丁寧に支援していくことです。

生徒たちが私たち職員の気持ちを奮い立たせてくれた弁論大会でした。

令和2年9月30日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その100)

本年4月から学校の様子等をお知らせするために、校長室からの便り「今、熊聾では」を掲載してきましたが、今回100号では嬉しい便りをお届けすることができます。

事前にお知らせしていました「第7回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」が9月27日に開かれ、見事準優勝という成績を収めることができました。予選第2位の得点で予選を通過していましたので、本選でも上位入賞が狙えるだろうと期待していたところにこの度の準優勝でした。

今年のパフォーマンスは生徒たち自らが考えた内容構成でしたので、受賞は自信にも繋がったでしょうし、喜びもひとしおだったようです。また、受賞後のインタビューでは、このコロナ禍において全国の皆さんに笑いを届けられたことが嬉しかったと話していました。

そして、翌日の職員朝会では代表2名が喜びとお礼の報告をしてくれました。これからも熊聾手話落語部が伝統を受け継ぎ、ますます発展させてくれることを大いに期待しています。

令和2年9月29日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その99)

早いもので今日を含めてあと3日で9月が終わります。

高等部では臨時休校明けから、授業時数確保のために7時間授業を実施してきましたが、それも9月いっぱいまでとなります。10月からは平常日課に戻りますので、生徒たちにとっては特に放課後の時間が有効に使えるようになります。進路対策や部活動等に更に励んでくれることを願っています。

また、日課が平常に戻ることで、職員にとっても諸会議や研修が組みやすくなったり、縦横斜めのコミュニケーションがとりやすくなったりすると思われます。コロナ禍で学んだ仕事の進め方や働き方を、学校生活での限られた時間の使い方に活かしていきたいものです。

令和2年9月28日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その98)

今年度の全国高校生手話パフォーマンス甲子園はWeb開催となります。

9月27日(土)午前9時30分に鳥取県からYouTubeでライブ配信が開始されます。

予選を勝ち抜いた全国15チームの高校生により、手話言語を使った歌唱、ダンス、演劇、コントなどの様々なパフォーマンスを繰り広げられます。

本校手話落語部の出場は9番目で、昼12時30分頃からの配信になると思われます。全国の高校生の手話パフォーマンスを楽しみ、本校生徒たちを応援しましょう!

なお、以下のYouTubeチャンネルからライブ配信をお楽しみいただけます。

https://www.youtube.com/user/skoushien

令和2年9月25日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その97)

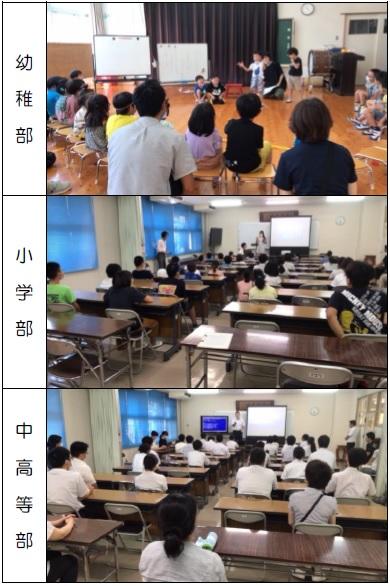

今年度6月に開催を予定していた大運動会を中止としましたので、その代替措置として学部毎に体育的行事を組みました。

幼稚部では10月15日(木)に運動会を、小学部では10月23日(金)にミニ運動会を、中高等部では期日未定ですがスポーツ大会(仮称)を予定しています。皮切りとなる幼稚部では今月15日から練習が始まりました。昭和から平成の初め頃まででしょうか‥運動会は秋に行うのが定番でしたが、残暑や進路対策等々の理由で1学期に行う学校が次第に増えてきました。

幼稚部の練習風景を見て思ったのですが、3歳児(赤組)の子供たちにとっては学校に未だ慣れない時期の開催とは違い、秋の運動会であれば、集団行動場面等でのルールの理解ややりとりの力が少しずつ身についてきていますので、練習のやりやすさもさることながら本番での発揮力を考えると、秋の実施が向いているのでは?!…。

令和2年9月24日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その96)

2つの台風が過ぎた頃から朝夕に涼しい風を感じるようになりました。

写真でご紹介できないのが残念ですが、校庭では虫取り網を伸ばせばすぐにでも取れそうなほどに赤とんぼが群れをなしています。

校庭と言えば、長年熊聾の子供たちに親しまれてきた中庭及び幼稚部南庭の大型遊具と埋め込みタイヤが9月の連休中に撤去されました。経年劣化等により安全性が損なわれてきたことがその大きな理由です。

危険性が減り、すっきりした庭になったので、よりダイナミックな活動ができるようになりました。一方で、様々な活動の要素が減った面もあります。大型遊具は価格的に簡単に購入できるものではありませんので、今後計画的な整備が必要になってくると思います。以前、ことばの学習にも繋がっていた想い出の遊具が無くなることに寂しさもありますが、新しい庭づくりの構想を抱きながら未来に向かって進んでいきたいと思います。

令和2年9月23日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その95)

第37回全国高校生の手話によるスピーチコンテスト(朝日新聞社主催)の入賞者が確定しました。作文・動画による審査を経て、全国の応募者の中から上位10人の高校生が特別賞を受賞しました。

昨年までと実施形態が変わり、作文とDVD映像による審査が行われ、10人の順位付けはなされず全員が特別賞受賞となりました。

その10人の中の一人に本校高等部の吉村君の作品が選ばれました。

今村君の作品も一次審査を通過したのですが、今回は残念ながら上位入賞とはなりませんでした。

2人の作文を添付していますので、どうぞご一読ください。

※また、本校ホームページ(高等部)にも掲載してあります。

令和2年9月18日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その94)

県教育委員会から予算をいただいている取組のひとつとして、本校では昨年度から小学部・中学部・高等部の児童生徒を対象に、永久歯の虫歯予防のためにフッ化物洗口を行っています。

フッ化物洗口とは、フッ化物水溶液を用いてブクブクうがいを行い、歯のエナメル質表面にフッ化物を作用させて虫歯を予防する有効な方法です。

本校では週1回、各学部学級で曜日と時間を決めてフッ化物洗口を実施しています。

虫歯になってしまえば自然治癒することはありませんので、一生涯その影響は続きます。特に食生活の安定や生活・生命の質(Quality of Life;QOL)に大きな影響を与えます。大切な歯を80歳まで20本以上は残せるよう、「8020(ハチマルニイマル)」を目指しましょう!

令和2年9月17日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その93)

小学3年生の国語科で「仕事の工夫、見つけたよ」という単元の学習を行っています。その学習の一環で、Mさん、Hさんが昼休みに私へのインタビューのため校長室を訪れてくれました。

二人からは先ず、「校長先生は、どんな仕事をしているのですか?」という質問を受けたので、逆質問で「どんな仕事をしていると思う?」と返したところ、「みんなのことを考えて、プリントを作っていると思う。」という答えが返ってきました。なるほど…!いろんなプリント類が校長名で出されるので、私は校長室でせっせとプリントを作成していると思ったみたいです。「半分当たってるけど、半分はちょっと違うよ」と言って説明を加えたところでした。

聾学校に校長として赴任して、子供たちからこのような質問を受けたことは今回が初めてでしたので、如何に分かりやすく子供たちに説明できるか、私も教材研究ができ、良い経験になりました。

学習のまとめが来週あたりには廊下に貼りだされるらしいので、学習の成果を見に行く楽しみが増えました。

令和2年9月16日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その92)

今年度本校に赴任された先生方を対象に、「新任者オリエンテーション」を実施しました。年間10数回にわたって行うものですが、今回は「ろう者の話に学ぶ」というテーマで幼稚部の野田先生からお話をいただきました。

野田先生ご自身の生い立ちから現在に至るまでの略歴の中で、手話に対する思い、ろう者理解への願い、ろう教育の変遷や当時の想い等について生の声を聴くことができました。楽しいエピソードも交えながらお話しいただいたので、あっという間に時間が過ぎてしまいました。

コロナ禍の中での限られた時間での研修でしたが、充実した時間になりました。もっともっと野田先生のお話を聞きたい気持ちになりました。特に今回受講された先生方は、野田先生のPP(パワーポイント)資料にも目を通していただき、是非学びを深めていってください。

さて、本校には野田先生を含め7人の聴障の教職員が在職しています。熊聾の子供たちのロールモデルとして、また聴者である教職員にとっても、ろうの先生方の存在意義はとても大きいものがあり、熊聾の財産でもあります。互いを尊重し合いながら、そしてそれぞれの良さを引き出しながら、子供たちの健やかな成長につながる教育を目指していきましょう。

令和2年9月15日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その91)

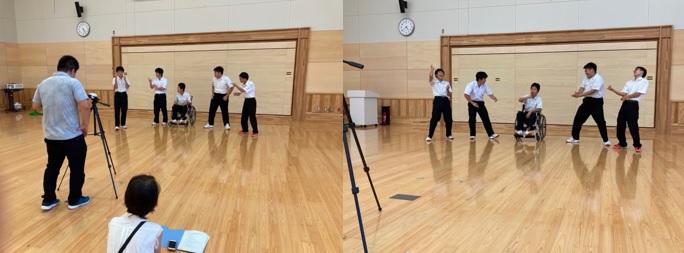

全国高校生手話パフォーマンス甲子園本選出場については以前お知らせしたとおりですが、本選審査用のビデオ収録作業が終わりました。

生徒たちのパフォーマンスの映りばえが少しでも良くなるようにと、背景が綺麗な共同教室内で撮影を行ったのですが、大観衆を前に演技するわけでもありませんので、部員たちは緊張することなく普段どおりの力が発揮できていたように思います。それにしても、手話落語部員たちの豊かな表情や所作には驚かされます。練習で培ってきた部分は当然あるのでしょうが、聴覚に障がいがあるが故に必然的に身についてきた彼らの観察力や表現力は簡単に真似できないほどの凄さがあります。

さあ、このあとは9月27日の審査結果を待つのみです。

皆で良い知らせがあることを祈りましょう!

令和2年9月14日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その90)

県議会が開催される9月11日(金)から10月8日(木)までの間、県庁本館東側にある県議会棟1階に、本校の幼児児童生徒の作品や学校紹介のパネル等が展示されます。

議会棟を訪れる方々に対して、熊本聾学校をPRできる貴重な機会と捉え、子供たちの輝く姿、聴覚障がい教育のセンター的役割を担って活動している様子等をアピールできればと考えています。

県議会棟を訪ねることは滅多にないとは思いますが、お知り合いの方にもどうぞ宣伝していただければ幸いです。

令和2年9月11日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その88)

過ぎてみれば本校関係では大きな被害を受けなかった台風10号ですが、事前には台風被害の心配とは別に、福祉子ども避難所を開設しなければならないかも‥という想定も頭の隅にありました。

本校は平成31年1月に熊本市と当時の熊本市内の特別支援学校間で災害時における学校施設の福祉子ども避難利用に関する基本協定書・覚書を取り交わしています。地震や風水害等の災害が発生し、災害救助法の適用を受けた場合等において、本校の施設を「福祉子ども避難所」として利用することができるというものです。

7日(月)のテレビ報道では、コロナ禍ということもあって受入人数に制限があり、避難所に入れなかった方がいらっしゃることを知り、胸が痛みました。いろいろと考えさせられることが私たちの身近で起きています。

台風10号に関連しては、福祉子ども避難所開設とはなりませんでしたが、日頃からシミュレートしておくことはとても大切なことです。今回の幾つかの気づきを今後の取組に反映させていきたいと考えています。

令和2年9月9日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その87)

旧寄宿舎及び旧厨房の解体後の跡地ですが、今年度中には運動場として整備され、体育の授業はもちろん、部活動その他様々な活動に利用が可能となります。

なお、今週から工事のための現場事務所がグラウンド東側に設置されます。安全を第一に考え、子供たちとの動線が交わらないよう、工事用車両等の出入りは東側道路からとしています。

現在は、石ころや草で覆われていますが、綺麗な運動場として生まれ変わっていく様と子供たちが生き生きと思いっきり活動している様子を思い浮かべながら、整備後のグラウンドの姿を夢見ています。

令和2年9月8日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その86)

本日は臨時休校となっています。

この原稿は台風10号の影響を心配しながら、9月4日(金)に書いているところです。

先週金曜日の午前中に休校判断をし、保護者の皆様へお知らせしたところですが、無事でお過ごしでしょうか。子供たちも怖い思いをしているのではないでしょうか。子供たちや御家族の皆様、そして職員の安全と無事を祈りながら、台風が早く過ぎ去ること被害が酷くならないことを願うばかりです。

現時点では、8日は平常日課としていますが、台風の状況や校舎の被害状況等によっては、休校延長などが考えられますので、学校からの安心メールやホームページの情報をチェックしていただきますよう、よろしくお願いします。

令和2年9月7日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その85)

本校では毎年「一人一授業」の実践に取り組んでいます。

教科指導等を行う全教師が1年間に最低1回は授業を公開し、他学部からの参観もいただきながら、放課後には授業研究会を実施するものです。

公開授業と授業研究会、さらには普段の意見交換・情報交換等を通して、私たちが自らの授業力を高めることが「一人一授業」の最大の狙いです。

9月2日には、小学部の2クラス(3年生「算数」、4年生「国語」)で公開授業がありました。どの子もしっかりとその時間の目当てをもって、真剣な態度で、そして随所で思考しながら授業に参加していました。子供たちの様子からは「分かりたい!」「分かって嬉しい」気持ちがひしひしと伝わってくるものがあり、わかる授業づくりのために私たち教師は日々研鑽していかなければならないことをつくづく感じました。

令和2年9月4日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その84)

毎日お世話になっている給食ですが、寄宿舎棟と繋がっている厨房内で、本校・盲学校及び熊本はばたき高等支援学校の3校分の給食が作られています。幼児児童生徒及び職員の数を合わせて、毎日約480食が作られています。(将来的には600食程度となる見込みです。)また、本校と盲学校の寄宿舎生の舎食も賄ってもらっています。

食数の増加に伴い、昨年度から給食の運搬方法が給食専用車による配送に変わったのですが、そのことによって給食の積み下ろし時の課題もありました。そこで、スムーズな給食配送と安全な作業ができるようにと、本校の幼小棟・中高棟それぞれの給食受け庫側にあったスロープを改修し、専用車を近づけて直接荷作業できるような形に造り変えました。

あまり目立たない箇所かもしれませんが、安全安心を目指した取組のひとつです。

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その83)

突如、幼稚部にアイスクリーム屋さんが開店しました。

昼休みに年長(5歳児)クラスの子たちが数人で私を呼びに来てくれましたので、早速部屋に入ると沢山の種類のアイスクリーム(見本)が並んでいました。

もともとは個別指導用に作った絵カード教材だったらしいのですが、子供たちがお店屋さんごっこに発展させたということで、意気揚々とお店の人になりきって注文を取っていました。

どの子もお客さんよりもお店の人をしたいらしく、どうやらお客さんがいなくなって私を呼びに来たという流れでした。

まだまだアイスクリームが美味しい時節ですので、しばらくは閉店ガラガラ~とはならないようです。

令和2年9月2日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その82)

9月1日は防災の日です。防災の日は「政府、地方公共団体等関係諸機関をはじめ、広く国民が台風、高潮、津波、地震等の災害についての認識を深めこれに対処する心構えを準備する」ことを目的として制定された啓発の日です。この日は、大正12年9月1日に発生した関東大震災にちなんだものであることは広く知られているところです。

さて、折しも大型で強い勢力を持った台風9号が明日(2日)から明後日(3日)にかけて九州地方に接近する可能性があります。日本近海の海水温度が高いことから勢力を強めながら北上しており、最大風速70mという暴風を伴う台風ということで、最大限の注意を払わないといけません。

学校では、昨日から校舎周りを点検し、学校とその周辺にも被害が及ばないよう対策をしているところです。御家庭におかれましても、くれぐれも御用心ください。

令和2年9月1日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その81)

8月26日、株式会社ウインカム様から聴覚障害者教育福祉協会を通じて、全国の聾学校宛に、総計12,000個の透明マスクの寄贈がありました。

本校にも教職員用と子供用合わせて175個のマスクが届けられましたので、近々配付させていただきます。

今回は2種類の透明マスクが寄せられましたが、幼児児童生徒用には色付きのカラフルなマスクを配付することにしています。

有難いお申し出が続いていることに心より感謝しております。

令和2年8月31日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その80)

2学期が始まる直前のことでした。

突然のゲリラ豪雨とけたたましい音を立てて鳴り響く雷に身震いするほどの時間が30分ほど続きました。急な大雨に校内の戸締りをしたり、パソコンの電源を切ったりなどの対応をしました。最終的には体育館のブレーカーが落ちた程度だったかな…と思っていたところ、一歩外回りを見てみると技術工芸棟横にある樹木に雷が落ち、直径20センチほどの枝が折れていました。

8月に入り日照りが続き、雨が恋しくなっていたとは言え、あまりに極端な雨の降り様には困惑してしまいます。

今後の週間予報を見てもまだまだ猛暑が続きそうです。熱中症対策もしっかりとって参りましょう。

令和2年8月28日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その79)

理容科1年生の理容実習に約1カ月ぶりに出向きました。

シャンプーとマッサージをしてもらいましたが、今回は初めてのバックシャンプーの実習ということで、生徒本人は事後採点を厳しくつけていました。

モデルになって全身がフルフラット状態の時には細かい様子が分からないのですが、シャワーヘッドの向きや手や腕の使い方等、いろいろと専門的な技術が必要であることを実習担当の先生から聞きました。

今後も時折モデルとなって、生徒の技術の伸びを感じていきたいと思います。

令和2年8月27日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その78)

幼稚部3歳児(赤組)教室で夏休みの思い出を描いている子供の様子を見ることができました。蝉の絵カードを手元に置いて描いたり、ダンゴムシをダイナミックに描いたりと、個性豊かなキャンバスに圧倒されました。

途中、何を描いているのか担任の先生との手話のやりとりも見ることができました。ある瞬間子供の小さな指の動きが何を表しているのか私には分からなかったのですが、そこは流石担任の先生です。「マクドナルド」に行ったことをしっかり読み取り、絵日記と突き合わせて子供と確認することができていました。普段からじっくり丁寧に関わること、家庭と情報を共有することで話題が膨らんでいく様子を目の当たりにしたと同時に、絵日記の効果を感じた場面でした。

令和2年8月26日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その77)

8月24日、2学期始業式を中高等部、幼稚部、小学部の順に3回に分けて行いました。1学期の終業式と同様に学部を分けて実施したところですが、密になる状態を回避できただけでなく、それを上回る良い効果として、学部段階に応じた話を私自身がしやすくなることを実感しました。

子供たちの顔を見渡しますと、皆2学期モードにスイッチが切り替わった表情になっていました。また、夏休みは約3週間という短い期間でしたが、幼稚部小学部の子供たちの中には、身長が随分と伸びている子がいたように感じました。子供たちがどんな夏休みを過ごしていたのか、入ってくる話が楽しみでもあります。

まだまだ県内での新型コロナウイルス感染症拡大の心配もありますが、今後予定している授業や行事等が無事実施でき、子供たちが充実した学校生活を送ることができるように願いながらの2学期始業式でした。

令和2年8月25日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その76)

約3週間の夏休みが終わりましたが、その間に嬉しいニュースが2つ飛び込んできました。

一つ目は「第7回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」への本選出場が決まったことです。8月13日に事前に送付したDVDによる予選審査が行われ、本選出場全15チーム中2位の得点で堂々の予選突破となりました。本選は9月27日(日)に開催されますが、新型コロナウイルス感染の状況を踏まえ、Web開催に切り替えられました。鳥取に行けないことは残念ですが、生徒たちはやる気満々です。これからの練習に更に熱が入るでしょう。

二つ目は「第37回全国高校生の手話によるスピーチコンテスト」に本校から2人(吉村章君、今村穫君)の本大会出場が決定したことです。この大会は本来であれば東京で開催されるのですが、こちらも本大会では事前に収録した動画をもとに審査が行われます。吉村君は「私が成し遂げたい目標」、今村君は「叶わなかった夢」というテーマで既に録画を終えました。

どちらも生徒たちの活躍です!

吉報が届くことを祈りながら待ちたいと思います。

令和2年8月24日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その75)

8月20日、早朝から職員による環境美化作業を行いました。一昨年まではPTAの方々も含めて行っていた作業ですが、保護者の方の負担軽減を図るために、昨年から職員のみによる作業に切り替えて実施しています。人手は少し減りますが計画的に進めていくことで効率よく進めることができました。

今年は例年にない猛暑のため、外での作業時間を短縮し、室内環境整備にも力を入れました。

さあ、来週からの2学期始業に向けての準備が整いました!

子供たちは「Before After」の違いに気づいてくれるでしょうか?!

令和2年8月21日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その74)

8月15日、第7回全国高校生手話パフォーマンス甲子園の予選審査結果が公式ホームページに掲載されました!

熊聾‥予選突破し、本戦出場が決まりました〜!

本校は第2回大会から6年連続の出場となります。

今年は特に生徒達が内容や演技構成を考え、主体的に取り組んでいます。

これから更にパフォーマンスに磨きをかけて、本戦では悔いのないよう力を発揮してくれることを願っています。

※鳥取県公式ホームページとリネットです。↓

第7回大会予選審査会

【第7回全国高校生手話パフォーマンス甲子園予選審査結果について】

https://www.pref.tottori.lg.jp/289556.htm

令和2年8月16日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その73)

終業式に想う《其の二》

儀式的行事の時は、情報保障の準備のために予め原稿を担当の先生に渡しておき、当日の私は手話付きの音声で話を進めていきます。しかし、実はこれはとてもやりづらい面があります。まず、その1つ…情報保障用のモニターに映し出される原稿と私の手元原稿は当然同じものです。原稿通りに読めば済む話ですが、子供たちを見ながら話を進めていくと、どうしても原稿にとらわれずに脱線したくなるのが常です。パソコン操作をしていただく先生方の手を煩わせはしないかと気にかかりますし、できるだけ原稿通りに読まねばと思う自分との葛藤も少しあります。そして2つめ…手話付きスピーチですので、手話表現と日本語の文章を同時に表現しづらい場面が多々あります。(異なる言語ですので当たり前のことです。)そんな時は、日本語文から一旦離れ、手話での解説を加えるなど試みています。

以上がこれまで行ってきている従来のスタイルですが、今後は進化したICT技術を取り入れながら、堪能な先生のお知恵もお借りしながら新しいやり方を考えていきたいと思っています。

さて、幼児児童生徒は夏休みに入ったこともあり、夏季休業期間中の校長室からの便りはしばらく不定期的に発行していきます。

皆様、一緒にリフレッシュいたしましょう!

令和2年8月3日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その72)

終業式に想う《其の一》

昨日、1学期の終業式を無事終えました。

新型コロナウイルス感染症拡大の状況に鑑み、幼稚部、小学部、中高等部に分かれ、時間帯をずらして実施しました。

どの学部でも、誰一人下を向くことなく、前に立っている私をしっかり見てくれました。いい意味で視線が突き刺さるような感覚を覚え、私の体に心地よい緊張感が走りました。聴覚に障がいのある子供たちですので、話者を見ないことには始まらないのは当たり前なのですが、幼稚部時代からの積み重ねや普段の授業等を通して、そのような態度が身についてきている様子を発達年齢毎に見ることができ、とても嬉しく思いました。

皆が元気に2学期の始業式に会えることを祈りながら、子供たちとしばしのお別れをしました。

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その71)

昨日、信友社様から高等部1年生に電子辞書を贈呈していただきました。

信友社(公益財団法人)の方からは、本校高等部入学生に対して過去40年ほど前から毎年御支援をいただいているところです。

毎年、電子辞書をお送りいただいているのは、普段の学習で有効活用できるものであること、卒業後も長く使えるというのがその理由です。

本校幼児児童生徒は信友社様に限らず、多くの方々から御支援をいただいています。贈呈式の中で、「御支援に対して感謝の気持ちを忘れずに大切に使い、しっかり勉学に励んでほしい」と生徒たちに伝えました。

令和2年7月31日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その70)

これまでの雨続きの日々が嘘のように晴れ渡った空が眺められるようになり、梅雨明け宣言間近を感じます。

例年であれば、晴れ晴れした気分になるところかもしれませんが、豪雨被災地の状況や新型コロナウイルスの影響が県内にも波及してきている現状を考えると、心底喜べる状況ではありません。

また、学校では8月に予定していた職員研修を延期したり、職員全体で楽しもうとしていた企画が無くなったりと、本当に残念でなりません。

そんな中でも、私たち教師に元気を与えてくれるのは子供たちです。写真は昨日一番の癒しになった幼稚部の子供たちの様子です。

今後も子供たちの教育活動に支障がないよう、熊聾教職員全員が力を合わせて参ります。保護者の皆様におかれましても、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、今一度基本的な予防策(手洗い、消毒、マスク着用等)の徹底をどうぞよろしくお願いいたします。

令和2年7月30日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その69)

お隣の盲学校に行く機会がありました。本校と同様、昭和44年に時を同じくして建てられた校舎ですので、昭和の雰囲気と味わいが残っている学校です。視覚障がいのある幼児児童生徒を対象としている特別支援学校ですので、ハード面でも聾学校とは異なる配慮がされています。正門を入り玄関に着くまで点字ブロックが敷設してあるのは外から見てもすぐに分かることですが、玄関を入り、廊下を見渡した瞬間、本校とは全く違った風景が目に飛び込んできます。それは無駄のないとてもすっきりとした廊下の掲示物です。本校では、見て分かる環境を整えることを意図して視覚的支援(掲示)を行いますので、その違いは一目瞭然です。

掲示物についてあらためて考えると、子供たちに知らせたい伝えたい思いであれもこれもと掲示してしまったり、長いこと掲示物が変わらなかったりすると教育効果が薄れるだけでなく、かえって逆効果となり、子供たちが見ないことに慣れてしまう恐れもあります。

今回の盲学校見学を通して、子供たちが興味をもって見てくれるための掲示の工夫を先生達と一緒に考えてみたいと思った次第です。

令和2年7月29日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その68)

7月22日(水)、幼稚部では県警本部から2人の警察官をお迎えし、交通安全教室を開きました。

幼児の場合、車の陰から飛び出したり、路地から突然大きな通りに飛び出したりと、事故で最も多いのは飛び出しによる事故と言われています。安全教室では特にそのことを意識しながら、〇×のクイズ形式で信号の見方(意味)や横断歩道の渡り方などについて学びました。帰りの会でも各クラスでは、再度交通安全のお話があっていました。少しずつ意識付けと実際の行動に結びついていくよう、御家庭でもお話をされてみてください。

さて関連してですが、校内の駐車スペースを見ますと、毎日ぎっしりと保護者の方の車が停められています。普段から気を付けていただいていますが、保護者の皆様には校内最徐行と車の乗降までの安全確認をどうぞよろしくお願いします。

令和2年7月28日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その67)

7月22日(水)、本年度第1回目の本校初任者2人による研究授業及び授業研究会を実施しました。初任者にやや緊張した様子は見られましたが、教材の事前準備や指導案作成等を行っていたこともあり、落ち着いた様子で授業に臨んでいました。何より、本校赴任からこれまでの休校期間中に手話を学ぶ時間があったこと、日頃から積極的に生徒とのコミュニケーションを心がけていることが授業の成立にもつながっていると感じました。今年は特別でしょうが、新型コロナウイルスの影響による休校期間に学校生活や授業で用いる手話の学習がじっくりできたことを考えると、今後の校内での手話研修システムの在り方について、ヒントをもらったように思います。

令和2年7月27日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その66)

今週末、熊本県陸上競技選手権大会が県民総合運動公園陸上競技場にて開催されます。本校からは高等部2年生の冨永君(100m)と3年生の濵田君(砲丸投げ)が参加標準記録を突破しての堂々の出場です。約3カ月の休校による練習不足はありますが、学校再開後の練習で自己ベストに近い状態になってきていますので、記録と順位に期待しているところです。

ただ残念なことに、今回の大会は無観客試合ですので、応援に行くことができません。当日の応援ができない分、他の場面でしっかりとエールを送りたいと思います。

令和2年7月22日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その65)

新型コロナウイルスの影響で中止となった高校総体の代替大会として、18日(土)に高校3年生のみを対象としたバドミントン大会が八代東高校(男子会場)と八代白百合学園高校(女子会場)で開催されました。

それぞれの会場での開会式後には、世界ランキング上位の園田・嘉村ペア(トナミ運輸所属)や山口茜選手(再春館製薬所属)などの社会人選手のサプライズ登場に加えて、参加高校生たちとの1時間ほどの練習交流の時間が設けてありました。関係の方々からの心遣いと思わぬご褒美に、選手たちだけでなく大人も胸が熱くなる時間を過ごしました。これまでいろんな場面で耐え忍んできた3年生にとっては、忘れられない思い出となったに違いありません。

本校からは4人の生徒が出場し、全員がシングルスの試合に臨みました。勝ち負けはそれぞれにありましたが、自分のベストを尽くした結果に、試合後は満足感と少しの悔いと、そしてやり切った感を味わっていたようです。

令和2年7月21日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その64)

18日(土)の熊ろう公開デー開催に伴い、前日金曜日から寄宿舎を開舎しました。夕方から寄宿舎と棟続きの盲学校共同教室をお借りして、舎生たちは自ら企画した夕食会とお楽しみ会を満喫していました。特に中高生は定期考査が終わった後でもあり、気分的に解き放たれた感があったようです。今年入舎した小学生に対しては先輩たちがとても優しく接してくれており、小学生はすっかり甘えている様子も窺えました。

寄宿舎が新しくなったことで、このようなダイナミックな活動が出来るようになりました。本当に有り難いことです。

令和2年7月20日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その63)

今後一週間の天気予報によれば、梅雨明けは来週末以降になるのだとか…。

天候不順の状況がこのところ続いていますが、雨が止んだ途端に校内ではあちこちでセミが鳴き声を競い始めています。呼応するかのようにいろんな生き物も動き始めますので、幼稚部の子供たちにとってはよき遊び相手の出現です。

子供たちは皆、給食後のお遊びの時間には南庭に出てチョウチョやバッタを追いかけたり、乗り物競争をしたりと、セミの声に負けないくらい賑やかな場になります。

令和2年7月18日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

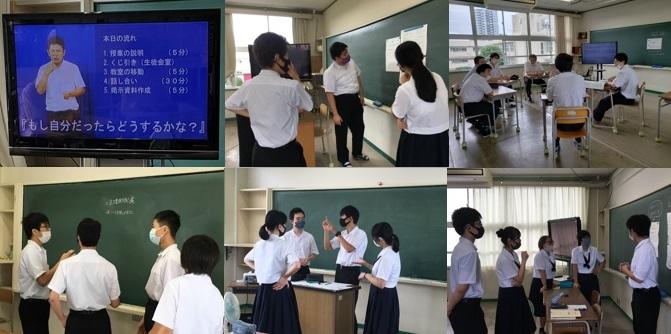

今、熊聾では・・・(その62)

高等部自立活動の授業を参観したのは、今年度に入り2回目です。「合理的配慮」を中心テーマとして、5人ほどのグループを5つ編成し、グループ協議を行うものでした。それぞれのグループでは異なる場面設定や障がいの程度やコミュニケーションの状況などの実態設定をもとに、大学や会社に対してどのような「合理的配慮」を求めていくかという課題について、真剣に意見を述べ合っていました。授業の後半では各グループの協議内容を紙面で共有しましたので、自分が気付かなかった内容を知ったり、他生徒の障がいの状況や困り感を共有することになったり、他者を思いやる心を培うことにつながっていくだろうと感じました。本時の授業を踏まえ、次時の授業では新たな展開を迎えます。今後、現場実習や面接などの場面で今日の学習成果が発揮できることを願っています。

このような活動が校内でできること、同じ障がいのある仲間同士でディスカッションできること、思いを共有できることは聾学校の大きな強みであり、魅力であると改めて感じています。

令和2年7月17日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その61)

14日から学校にお持ち込みいただいている支援物資ですが、当日の朝から保護者・職員の皆様に多くの物資を搬入していただきました。お陰さまでその日のうちに支援の第一弾として、大きな被害を受けられた御家庭(お父様、お母様)に直接お渡しすることができました。

熊本地震の時のことを思い起こすと、時間が経つにつれ被災地で必要とされる物品は変わっていきました。今回の災害でも同じようなことが考えられます。被災地の状況を見ながら、今後も出来得る支援を継続していきたいと思っています。

令和2年7月16日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その60)

今月10日、本校産業医の先生にお出でいただき、衛生委員会を開きました。衛生委員会とは、教職員の意見を学校の行う衛生活動に反映させる制度のことで、毎月1回以上開催し、教職員の健康維持・増進、病気の予防などのテーマについて話し合ったり、勤務時間や職場環境などに学校独自の問題がないかを調査・審議したりして、職場環境を改善するための機関です。

今回は、産業医の先生に新しい寄宿舎も含めて職場巡視をしていただき、特に環境面及び新型コロナウイルス感染症対策について協議し、貴重なアドバイスをいただきました。

巡視の途中、透明マスク贈呈式を行っていましたので、透明マスクの取組についても説明をしましたところ、透明マスクで飛沫を十分防げるとのお話や教室内換気の方法についても助言をいただきました。

今回の御助言を今後の本校環境整備に活かしていきたいと思います。

令和2年7月15日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その59)

7月8日、梅雨真っ只中に晴れ間が顔をのぞかせました。

幼稚部ではここぞとばかりに、南庭にブールの花が咲き揃いました。

今年度は新しい試みとして、クラス毎にビニールプールを備えたのですが、深さのあるプールでは水を怖がっている子もビニールプールでは伸び伸びとはしゃぐなど、子供たちには大好評のようです。

ある子が「校長先生、プールを買ってくれてありがとう!」と言ったので、「校長先生が買ったんじゃないんだよ‥。」と返すと、隣にいた子がすかさず「事務室の先生が買ってくれたんだよ。」と会話が広がっていきます。もっと会話を広げようと思った途端、「じゃあね~」と子供たちはプールにまっしぐら!本当に子供らしく可愛らしい子たちです。

この日は、幼稚部では一人だけ、大雨の影響によって未だ学校に来られない子がいました。「学校に出てきたら、思う存分水遊びを楽しもうね!」

令和2年7月14日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩