校長室からの便り

今、熊聾では・・・(その78)

幼稚部3歳児(赤組)教室で夏休みの思い出を描いている子供の様子を見ることができました。蝉の絵カードを手元に置いて描いたり、ダンゴムシをダイナミックに描いたりと、個性豊かなキャンバスに圧倒されました。

途中、何を描いているのか担任の先生との手話のやりとりも見ることができました。ある瞬間子供の小さな指の動きが何を表しているのか私には分からなかったのですが、そこは流石担任の先生です。「マクドナルド」に行ったことをしっかり読み取り、絵日記と突き合わせて子供と確認することができていました。普段からじっくり丁寧に関わること、家庭と情報を共有することで話題が膨らんでいく様子を目の当たりにしたと同時に、絵日記の効果を感じた場面でした。

令和2年8月26日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その77)

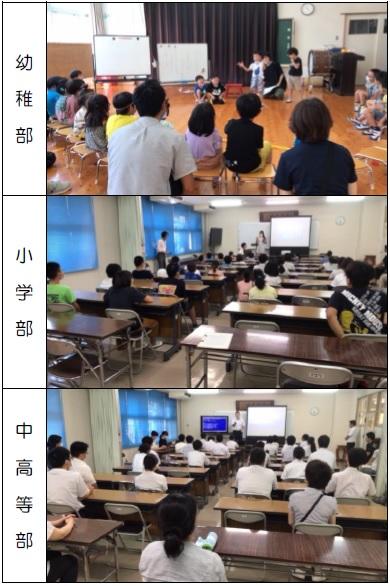

8月24日、2学期始業式を中高等部、幼稚部、小学部の順に3回に分けて行いました。1学期の終業式と同様に学部を分けて実施したところですが、密になる状態を回避できただけでなく、それを上回る良い効果として、学部段階に応じた話を私自身がしやすくなることを実感しました。

子供たちの顔を見渡しますと、皆2学期モードにスイッチが切り替わった表情になっていました。また、夏休みは約3週間という短い期間でしたが、幼稚部小学部の子供たちの中には、身長が随分と伸びている子がいたように感じました。子供たちがどんな夏休みを過ごしていたのか、入ってくる話が楽しみでもあります。

まだまだ県内での新型コロナウイルス感染症拡大の心配もありますが、今後予定している授業や行事等が無事実施でき、子供たちが充実した学校生活を送ることができるように願いながらの2学期始業式でした。

令和2年8月25日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その76)

約3週間の夏休みが終わりましたが、その間に嬉しいニュースが2つ飛び込んできました。

一つ目は「第7回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」への本選出場が決まったことです。8月13日に事前に送付したDVDによる予選審査が行われ、本選出場全15チーム中2位の得点で堂々の予選突破となりました。本選は9月27日(日)に開催されますが、新型コロナウイルス感染の状況を踏まえ、Web開催に切り替えられました。鳥取に行けないことは残念ですが、生徒たちはやる気満々です。これからの練習に更に熱が入るでしょう。

二つ目は「第37回全国高校生の手話によるスピーチコンテスト」に本校から2人(吉村章君、今村穫君)の本大会出場が決定したことです。この大会は本来であれば東京で開催されるのですが、こちらも本大会では事前に収録した動画をもとに審査が行われます。吉村君は「私が成し遂げたい目標」、今村君は「叶わなかった夢」というテーマで既に録画を終えました。

どちらも生徒たちの活躍です!

吉報が届くことを祈りながら待ちたいと思います。

令和2年8月24日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その75)

8月20日、早朝から職員による環境美化作業を行いました。一昨年まではPTAの方々も含めて行っていた作業ですが、保護者の方の負担軽減を図るために、昨年から職員のみによる作業に切り替えて実施しています。人手は少し減りますが計画的に進めていくことで効率よく進めることができました。

今年は例年にない猛暑のため、外での作業時間を短縮し、室内環境整備にも力を入れました。

さあ、来週からの2学期始業に向けての準備が整いました!

子供たちは「Before After」の違いに気づいてくれるでしょうか?!

令和2年8月21日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その74)

8月15日、第7回全国高校生手話パフォーマンス甲子園の予選審査結果が公式ホームページに掲載されました!

熊聾‥予選突破し、本戦出場が決まりました〜!

本校は第2回大会から6年連続の出場となります。

今年は特に生徒達が内容や演技構成を考え、主体的に取り組んでいます。

これから更にパフォーマンスに磨きをかけて、本戦では悔いのないよう力を発揮してくれることを願っています。

※鳥取県公式ホームページとリネットです。↓

第7回大会予選審査会

【第7回全国高校生手話パフォーマンス甲子園予選審査結果について】

https://www.pref.tottori.lg.jp/289556.htm

令和2年8月16日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その73)

終業式に想う《其の二》

儀式的行事の時は、情報保障の準備のために予め原稿を担当の先生に渡しておき、当日の私は手話付きの音声で話を進めていきます。しかし、実はこれはとてもやりづらい面があります。まず、その1つ…情報保障用のモニターに映し出される原稿と私の手元原稿は当然同じものです。原稿通りに読めば済む話ですが、子供たちを見ながら話を進めていくと、どうしても原稿にとらわれずに脱線したくなるのが常です。パソコン操作をしていただく先生方の手を煩わせはしないかと気にかかりますし、できるだけ原稿通りに読まねばと思う自分との葛藤も少しあります。そして2つめ…手話付きスピーチですので、手話表現と日本語の文章を同時に表現しづらい場面が多々あります。(異なる言語ですので当たり前のことです。)そんな時は、日本語文から一旦離れ、手話での解説を加えるなど試みています。

以上がこれまで行ってきている従来のスタイルですが、今後は進化したICT技術を取り入れながら、堪能な先生のお知恵もお借りしながら新しいやり方を考えていきたいと思っています。

さて、幼児児童生徒は夏休みに入ったこともあり、夏季休業期間中の校長室からの便りはしばらく不定期的に発行していきます。

皆様、一緒にリフレッシュいたしましょう!

令和2年8月3日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その72)

終業式に想う《其の一》

昨日、1学期の終業式を無事終えました。

新型コロナウイルス感染症拡大の状況に鑑み、幼稚部、小学部、中高等部に分かれ、時間帯をずらして実施しました。

どの学部でも、誰一人下を向くことなく、前に立っている私をしっかり見てくれました。いい意味で視線が突き刺さるような感覚を覚え、私の体に心地よい緊張感が走りました。聴覚に障がいのある子供たちですので、話者を見ないことには始まらないのは当たり前なのですが、幼稚部時代からの積み重ねや普段の授業等を通して、そのような態度が身についてきている様子を発達年齢毎に見ることができ、とても嬉しく思いました。

皆が元気に2学期の始業式に会えることを祈りながら、子供たちとしばしのお別れをしました。

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その71)

昨日、信友社様から高等部1年生に電子辞書を贈呈していただきました。

信友社(公益財団法人)の方からは、本校高等部入学生に対して過去40年ほど前から毎年御支援をいただいているところです。

毎年、電子辞書をお送りいただいているのは、普段の学習で有効活用できるものであること、卒業後も長く使えるというのがその理由です。

本校幼児児童生徒は信友社様に限らず、多くの方々から御支援をいただいています。贈呈式の中で、「御支援に対して感謝の気持ちを忘れずに大切に使い、しっかり勉学に励んでほしい」と生徒たちに伝えました。

令和2年7月31日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その70)

これまでの雨続きの日々が嘘のように晴れ渡った空が眺められるようになり、梅雨明け宣言間近を感じます。

例年であれば、晴れ晴れした気分になるところかもしれませんが、豪雨被災地の状況や新型コロナウイルスの影響が県内にも波及してきている現状を考えると、心底喜べる状況ではありません。

また、学校では8月に予定していた職員研修を延期したり、職員全体で楽しもうとしていた企画が無くなったりと、本当に残念でなりません。

そんな中でも、私たち教師に元気を与えてくれるのは子供たちです。写真は昨日一番の癒しになった幼稚部の子供たちの様子です。

今後も子供たちの教育活動に支障がないよう、熊聾教職員全員が力を合わせて参ります。保護者の皆様におかれましても、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、今一度基本的な予防策(手洗い、消毒、マスク着用等)の徹底をどうぞよろしくお願いいたします。

令和2年7月30日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その69)

お隣の盲学校に行く機会がありました。本校と同様、昭和44年に時を同じくして建てられた校舎ですので、昭和の雰囲気と味わいが残っている学校です。視覚障がいのある幼児児童生徒を対象としている特別支援学校ですので、ハード面でも聾学校とは異なる配慮がされています。正門を入り玄関に着くまで点字ブロックが敷設してあるのは外から見てもすぐに分かることですが、玄関を入り、廊下を見渡した瞬間、本校とは全く違った風景が目に飛び込んできます。それは無駄のないとてもすっきりとした廊下の掲示物です。本校では、見て分かる環境を整えることを意図して視覚的支援(掲示)を行いますので、その違いは一目瞭然です。

掲示物についてあらためて考えると、子供たちに知らせたい伝えたい思いであれもこれもと掲示してしまったり、長いこと掲示物が変わらなかったりすると教育効果が薄れるだけでなく、かえって逆効果となり、子供たちが見ないことに慣れてしまう恐れもあります。

今回の盲学校見学を通して、子供たちが興味をもって見てくれるための掲示の工夫を先生達と一緒に考えてみたいと思った次第です。

令和2年7月29日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩