校長室からの便り

今、熊聾では・・・(その279)

2日続けて「おばけ」の話題です。どうやら幼稚部では「おばけ」ブームが起きているようです。7月12日、幼稚部青2組(4歳児)の可愛いおばけたちが、校長室のドアを開けて入ってきました。

緑組(5歳児クラス)の暗いおばけ屋敷と違い、明るい校長室でのおばけ出現です。驚かす側の子供たちは声色を変え、おどろおどろしく襲いかかってきます。見事おばけになりきった迫真の演技に、驚かされる側の演技力が試されているようでした。果たして私は合格点をもらえたでしょうか。

令和3年7月14日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その278)

7月9日(金)、幼稚部緑組(5歳児)でお楽しみ会がありました。

例年のこの時期には、お泊り教室を行うところですが、コロナ禍でもあるため、内容を変更して実施しました。

数日前には教室を模様替えした「おばけ屋敷」ができあがっており、気にはなっていたのですが、実際に中に入ったのは本番当日でした。おばけ屋敷の中に入ると真っ暗で、足元に薄明るい電球が所々にあるくらいで、実に良い設営がされていました。いつどこからどんなお化けが出てくるのかも検討が付かなかったので、ハラハラドキドキしながら進んでいくと、おばけになりきった子供たちから散々驚かされました。

おばけに紛して大人(先生)を怖がらせた子供たちの表情が暗くて見えなかったのは残念でしたが、さぞ誇らしげに、してやったりの笑みを浮かべていただろうと想像します…。

令和3年7月13日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

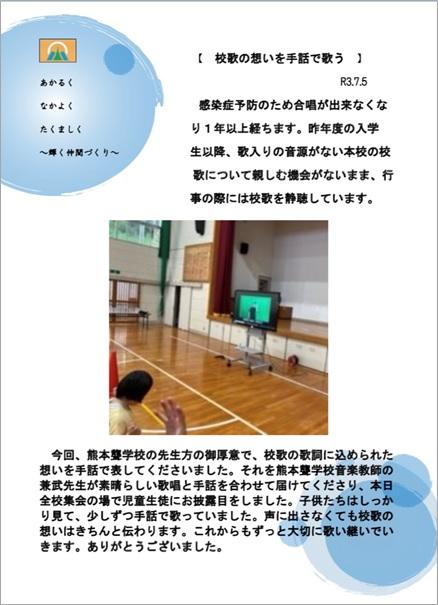

今、熊聾では・・・(その277)

小国支援学校の校歌に手話をつけたDVDをお送りしたところ、小国支援学校のHPにそのことが掲載されていました。

コロナ禍の中で、声を出さずに校歌を静聴していただけの児童生徒の皆さんにとって、表現できる手段が一つ増えたことはとても良いことだと思います。

聴覚障がいのない子供たちでコミュニケーションに困難さがある場合には、手話がコミュニケーションの有効な補助手段となり得ることが推測できます。手話は視覚言語であり、言葉がさす意味や物のイメージを想起しやすく、具象的な面があるため、ことばの理解・習得を促すことに有効性があると思われます。

令和3年7月12日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その276)

本年度も信友社様から高等部1年生(5人)に電子辞書を贈呈していただきました。毎年、新入生の数に関わらず全員分の電子辞書をいただいていることに感謝の言葉しかありません。

学校での学習、家庭学習だけでなく、卒業後の活用等、長きにわたって使えるものです。生徒たちには感謝の気持ちを忘れず、大切に使ってほしいと伝えました。

令和3年7月9日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その275)

本校には、ろう(聴覚障がい)の先生が7人所属しています。

会議室や体育館などの広い場所で会議・研修を行う時には、前方に情報保障席を設け、手話通訳(職員)の配置や大型ディスプレイを用いた文字情報等の提示を行うようにしています。

現在、職員室内での職員全体朝会時は、ろうの先生たちには職員室中央に位置してもらい、発言者の近くに手話通訳を、併せて視線の先に文字情報等提示のためのモニターと通訳者が見るためのモニターを配置しての情報保障を試みています。ろうの先生方からは好評を得ているのは何よりですが、文字情報をキーボード連携入力することは誰でもが一朝一夕に出来るものではありません。より効果的なシステムがないものだろうかと思案しています。

令和3年7月8日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩