■ 研究開発課題『探究的な問いの視点で地域を見つめ、科学的思考で持続可能な世界を創る科学技術人材育成』

→ 研究開発1,2,3を実施することで、天高版科学技術人材に必要な5つの力(問いを立てる力・情報を収集する力・情報を分析する力・対話する力・創造する力)を育成します。

→課題研究や通常授業を含む全ての教育活動で13の探究場面を設定し、5つの力を育成するARP(Amakusa Research Process)を実施します。

研究開発1.全校展開による課題研究の充実

→ SSH学校設定科目「天草サイエンスⅠ・Ⅱ・Ⅲ(通称ASⅠ・Ⅱ・Ⅲ)」を継続し、天草をテーマとした課題研究を、1年生全員と2・3年ASクラスが行います。

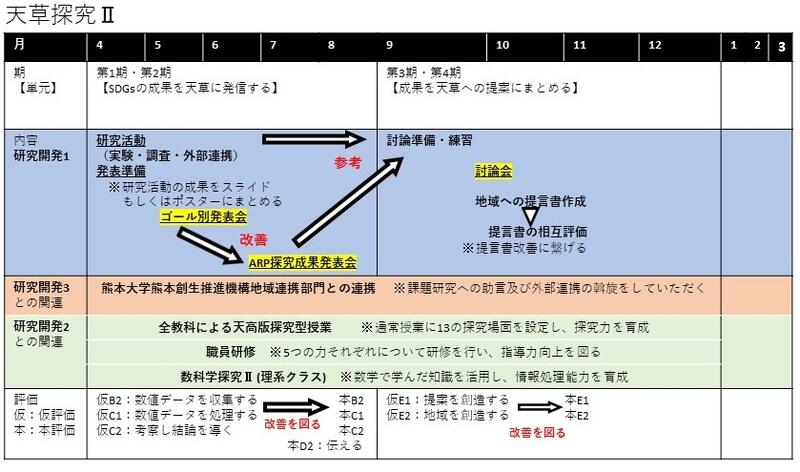

→ SSH学校設定科目「天草探究Ⅰ・Ⅱ(通称ATⅠ・Ⅱ)」を開発し、天草におけるSDGsの達成をテーマとした課題研究を2・3年文系と理系が行います。

→ 科学部の研究を先行モデルと位置付け、国内外に向けた研究成果の発信を行います。

研究開発2.課題研究を支え、深める教育課程の実施と授業改善

→ 「天高版探究型授業」を全ての教科で実施し、13の場面を設定することで、5つの力の育成を図ります。

→ SSH学校設定科目「総合理科」を開発し、1年生全員が探究活動に必要な理科全分野の基礎を学びます。

→ SSH合教科型学校設定科目「数科学探究Ⅰ・Ⅱ」を継続し、日常の事象を数学的に解決する力を育てる力を育てています。

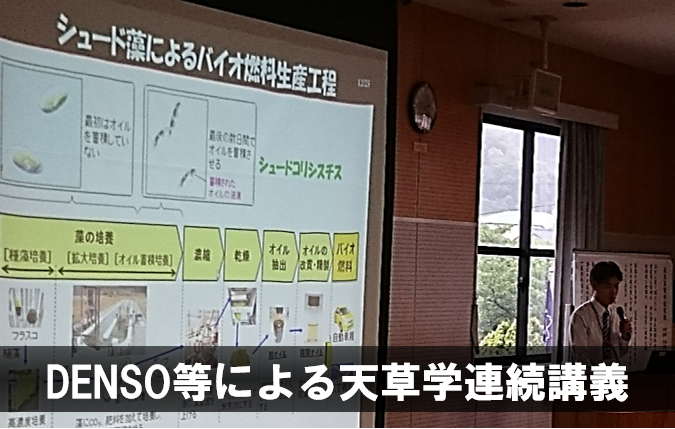

研究開発3.課題研究を広げ、発展させる外部連携

→ KSC(熊本サイエンスコンソーシアム)構成校として、大学との連携を強め、高大接続プログラムの開発を目指します。

→ 国内外で大学・研究所・企業を訪問し、研究成果の社会実装の現場で学ぶ「関西研修」や「海外研修」を実施します。

→ 「天草サイエンスアカデミー」や「SDGsシンポジウム」を実施し、地域社会との共創を目指します。

研究開発1~3の関連

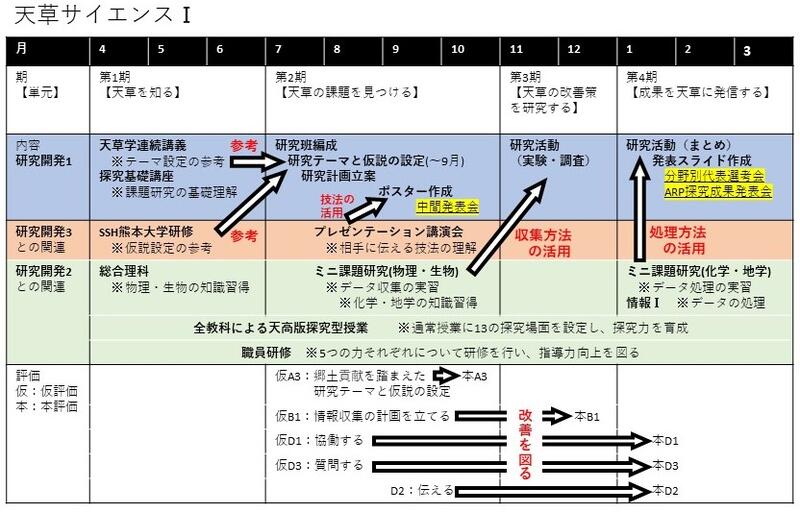

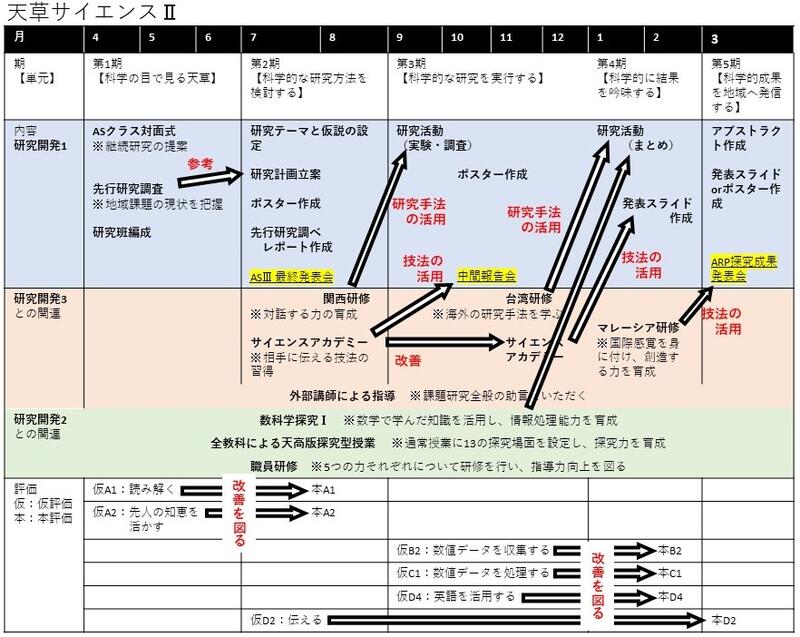

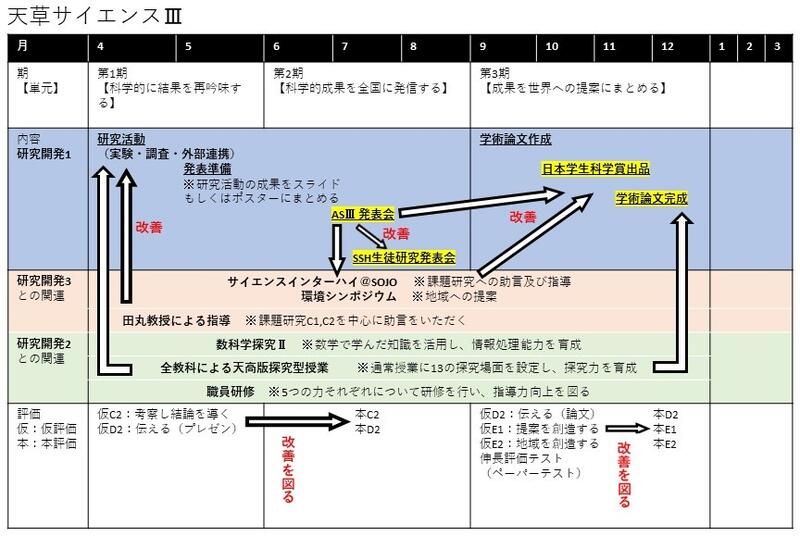

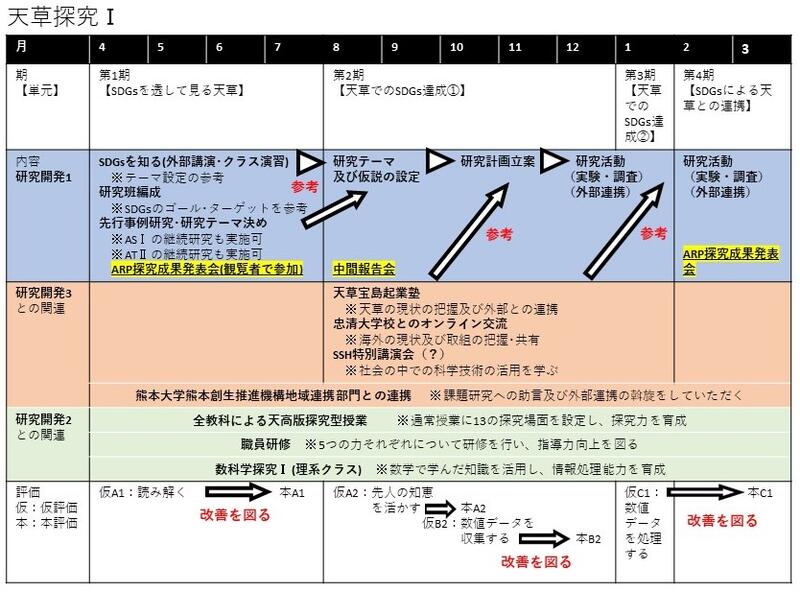

上記の研究開発1~3はそれぞれが関連し、5つの力の育成を図っています。以下の図はその関連を示した表です。

表中の評価に関しては、こちらのページを御覧ください。

【1年生】

【2年理系AS】

【3年理系AS】

【2年理系及び文系】

【3年理系及び文系】