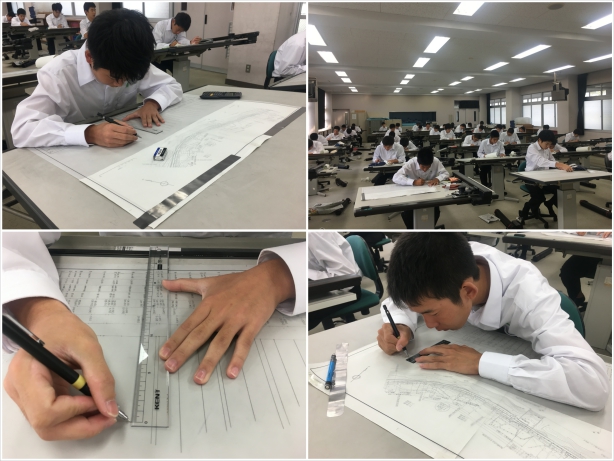

5月20日(火)3,4時限目の科目「測量」の時間に、2回目の道線法のテストを行いました前回の反省を活かし、それぞれが頑張っていました

前回からの改善点の説明を聞いています

15分間の制限を設けて、3点を道線法で測定しています

暑い1日でしたが、全員が一生懸命取り組んでいました

5月20日(火)1時限目のLHRの授業で「防災LHR」を行いました体育館でMy防災グッズを確認し、袋に詰めました

今回、揃えたものは、ミネラルウォーター1本と乾パンと災害時に水を入れるだけで食べられるお米です

3年間保管し、もしもの災害時に使用します。何もない場合は、3年次に返却されます。常日頃からもしもの行動を考えていきます

5月16日(金)の3,4時限目の科目「農業と環境」の授業で農業土木科1年生が20人ずつの2班に分かれて、①浸透能の計測用ペットボトル作製②栽培している野菜の生育状況の観察

の2つを行いました

①浸透能の計測用ペットボトルは6月6日(金)に行われる「雨庭」の授業でダブルリング法という実験を行うときに使用します。ダブルリング法で簡易的な土地の浸透能を計測できます

浸透能の計測用ペットボトルは、計量器で水の重さを測定し、想定されて水位にマジックで印をつけていけば、完成します今回、10班分作製しました。6月6日の授業が楽しみです

② 野菜の生育状況観察では、22日前に定植したレタス、いんげん、ししとう、ブロッコリーの

観察を行い、それぞれスケッチ等の記録を行いました順調に生育しており、収穫が楽しみです

代休を挟んだ5月14日(水)に体育大会(5月11日(日)実施)の片づけを行いました。体育大会では、午後から雨が降り、いくつかの競技が中止になりました

。そのため、急遽、授業時間を活用し、2年農業土木科で片づけを行いました

横断幕など泥で汚れたものを丁寧に洗い、乾燥し、片づけを終えました。次年度、体育大会で4連覇

で出来るように頑張りたいです。

5月11日(日)に体育大会が行われました午前中は天気

が持ちましたが、昼過ぎから天候

が悪くなり、一部競技が中止になりました

しかし、ほとんどの種目で団長を中心に農業土木科生徒が頑張り、

総合優勝3連覇

を達成することが出来ました

。これまで応援等支えて頂き、ありがとうございました

入場行進は大きな声を出し合い、頑張っていました

解団式での農業土木科全員での記念写真です

農業土木科では、体育大会が終わると国家試験が始まります。そちらも全力で頑張ります

5月10日(土)本当は体育大会でしたが、昨日の雨のために明日に延期になりました。

本日は火曜日の日課になり、「農業土木科1年専門授業の日

」でした。3時限目~6時限目まで測量と総合実習の時間で、平板測量の方法の一つである。導線法を学び、4人一組に分かれて、一人ずつ3点を測定しました

導線法のやり方について学んでいる様子です実習前に器具の点検も行いました

導線法のやり方について、各班で確認している様子です仲間たちと練習して理解を深める生徒もいました

午後からは一人ずつ3点を測定しました。今日は農業土木の専門を学べた1日でした。平板測量は、現在ほとんど利用されていませんが、測量の基礎基本を高めるために農業土木科では、1年生で平板測量の授業に取り組んでいます今日はいっぱい学習しました

明日は体育大会全力で頑張ります

5月9日(金)は、雨が降る1日でした。そのため、体育大会の予行練習が授業に変更になりました。明日の体育大会も5月11日(日)に延期されます。その雨の中でも、農業土木科は体育大会3連覇

目指して本日も活動を行いました

1年生は、長縄が中々飛べないため、放課後に正面玄関前のロータリーをお借りして、長縄の特訓を行いました数回しか跳べなかった長縄が30回程度跳べるようになりました

もっと跳べるように頑張りたいです!

2,3年生は、応援団、団画に分かれて活動を行っていました。団画のチームは、団席の装飾を行っていました

応援団も全員で集まり、演武の確認を行っていました

雨の中でも、一人一人が体育大会に向けて取り組めた1日でした

5月7日(水)、8日(木)は体育大会に向けて予行練習と準備が行われました農業土木科の様子をお伝えします!準備ですが、各学年に分かれてそれぞれの準備を行いました。1年生は、2年生の指示を受けて、テント設営を行いました

各学年の集団演技の練習も行われました。3年生と2年生はダンス、1年生は集団行動を行っていました暑い日差しの中、全力でそれぞれの競技に取り組んでいました。

体育大会での農業土木科の活躍をご期待ください。ちなみに農業土木科1年生は、長縄競技に全員で出場しますが、調子が悪く数回しか飛べませんでした。点数の高い競技ですので、いまから調子を上げ、頑張ります応援よろしくお願いいたします

現在、5月10日(土)に行われる体育大会に向けて、農業土木科の生徒全員で頑張っています本日、4月30日6時限目に農業土木科1年生は初めて競技練習を行いました

1年生は、リレーや綱引きなど様々な競技に挑戦します。クラス対抗で挑戦する競技は長縄です。この競技では、長縄で跳んだ回数を競い合います

農業土木科1年生は飛ぶフォーメーションを変え、何度も挑戦しましたが、2回程度しか跳べませんでした

総合優勝の連覇がかかる中、ブレーキがかからないようにクラス全員で考え、練習が終わるころには20回以上跳べるようになっていました

入学して間もない1年生。実は名前を覚えていない子も多くいると思いますが、全力のコミュニケーションで練習を行っていました。これからの練習でどれだけ跳べるか楽しみです

4月26日(土)に1年農業土木科の希望生徒6名で熊本県立大学に行き、緑の流域治水研究室が行っている雨庭

(あめにわ)の浸透能実験のお手伝いを行いました

ところで雨庭(あめにわ)と言われても、何のことだか分からない方が多くいると思います。そこで、雨庭(あめにわ)について説明します。下の図をご覧ください。

通常では、屋根に降った雨水が雨どいを通って、雨水管へ行き、その水が河川へと流れます。ほとんどの雨水が河川に流れ、水位が上昇します。この急な水位な上昇を減らす方法の一つあとして雨庭が挙げられます。

雨庭は、庭にくぼ地を設けて、そこに雨水を集め、水を地下浸透させることにより、河川への水の流れを抑えます。

雨庭は、水を地下浸透させることで水源涵養や生物多様性への効果等が期待できます

はじめに、熊本県立大学に設置されている雨庭について説明を受けました

熊本県立大学では、計測機器等で雨庭の効果を検証されています

その後、雨庭の地下浸透能のメカニズムを確認するために、土壌改良方法を数パターンに分けて実験装置の製作のお手伝いを行いました

①プランター内に土を入れる前に、石を取っているところです

② プランター内に土を入れて、地盤を再現するために足で踏み固めているところです。この 後、数パターンの改良材を投入しました

③直接地面を20cmと40cm手作業で掘りましたこちらも土壌改良材を入れて浸透能を計測します

今回の製作した実験装置で雨庭に適した土壌改良方法が明確になるかもしれません。今回、グリーンインフラについて学んだり、とても貴重な体験をさせて頂きましたありがとうございました

本校農業土木科では、雨庭などのグリーンインフラや地下水涵養についても学べます

4月24日(木)6時限目の科目「農業と環境」の実習で農業土木科1年が野菜の定植を行いました今回、定植した野菜は、インゲン、サニーレタス、ししとう、ブロッコリーの4種類です

野菜の定植方法を先生から習い、一つ一つ丁寧に定植しました

農業土木では、土木の知識以外にも、野菜等の栽培方法についても学習します。もちろん植物がきちんと生長したら収穫していただきます

立派に育って欲しいです!写真は実習の風景です

みんな実習を頑張りました

4月17日(木)6時限目に学校農業クラブ学科意見発表会が行われました。この意見発表会は、各クラス2名の合計6名が自分の意見を述べる大会です

農業土木科の生徒は春休みにそれぞれ、「農業生産・農業経営」「国土保全・環境創造」「資源活用・地域振興」の3つの内容からテーマを選び、自分の意見を作文にし、クラス予選会を勝ち抜き、学科意見発表会に出場しています

1年生も初めての経験でしたが、堂々と発表できました。

今回、校内意見発表会の代表選考会も兼ねて、今回の大会が行われました。選考の結果、農業土木科代表は、3年堀川さん、2年中尾さんの2名に決まりました。日本一目指して頑張ってください。

ちなみに、学校農業クラブ日本一までの道は以下のようになります。(1名)は代表

クラス予選→学科大会→校内大会(1名)→県大会(1名)→九州大会(1名)→全国大会

写真は学科意見発表会の様子です

学科意見発表会はとても素晴らしい大会でした。代表者のみなさんは頑張ってください

4月10日(木)6時限目に学科対面式が行われました

1年生40名が2,3年生にそれぞれ自己紹介しました。その後、学科職員の紹介や5月10日に行われる体育大会の団結式が行われました

今年度の学科の目標は「Gentleman(ジェントルマン

)」です。意味は、いろいろな活動において礼儀正しく、品格があり、教養を身につけた人を目指すということです。

農業土木科は生徒1年生から3年生まで115名、職員6名の計121名で頑張ります今後の活動を発信していきますのでお楽しみにしてください

熊農防災公園の軌跡 ⑥

●2024.01.22(月)農業土木科1年生に伝える。

これまでの取り組みを1年生に伝えるため、パワーポイントでまとめた取り組みを説明した。

後輩が防災公園の意思を引き継ぎ、より良い防災施設となるようにして欲しい。

●2024.01.19(金)毎日新聞に記載

令和 5 年度 1.17 防災未来賞「ぼうさい甲子園」表彰式結果について掲載

●令和5年12月23日(土)令和 5 年度 1.17 防災未来賞「ぼうさい甲子園」表彰式・活動報告会に出席

会場: 兵庫県公館大会議室(神戸市中央区下山手通)

結果:ぼうさい大賞(高校生部門最優秀賞)

熊農防災公園の軌跡 ③

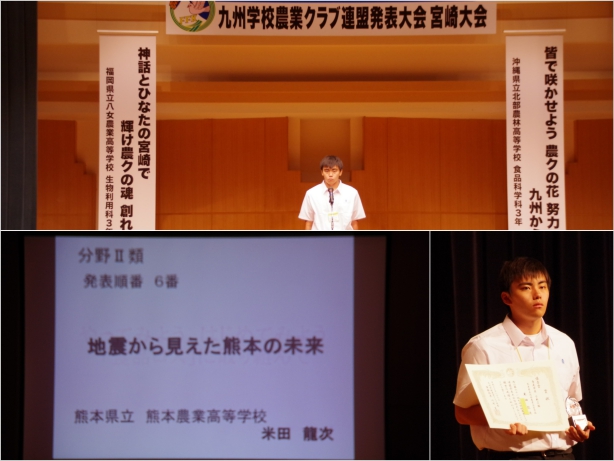

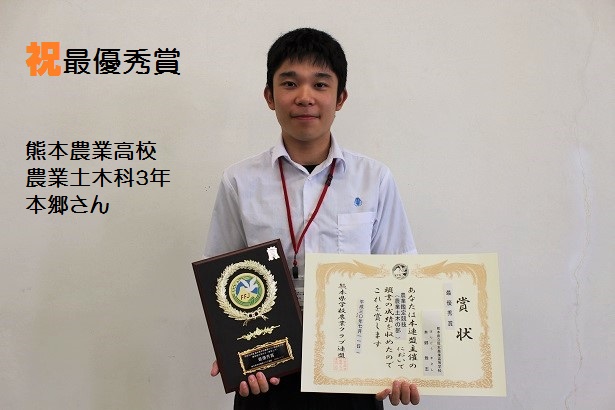

防災公園の取り組みをまとめ、自身の体験や思いを込めて、意見発表として大会に出場

●令和5年4月27日(木)校内大会Ⅱ類で出場

結果:最優秀賞

●令和5年6月22日(木)~23日(金)年次大会Ⅱ類で出場(県大会)

会場:八千代座(山鹿市山鹿)

結果:最優秀賞

●令和5年8月9日(水)~10日(木)九州大会Ⅱ類で出場

会場:島原文化会館中ホール(長崎県島原市城内)

結果:優秀賞

発表題目:「私の中の創造的復興 ~地域のコミュニティ拠点となる防災公園づくり~」

熊農防災公園の軌跡 ②

●「2023年3月熊農防災公園完成」

2022年12月より着工し、農業土木科2年生を中心に現状を把握するための測量を行い平面図を作成、施工に必要な基準点を設置、農業土木設計の意義でもある「自然環境との調和、共生」の考えをもとに、防災公園の役割を果たすための必要な細部の構想を練り、3月に完成した。

・四季折々の花やハーブが楽しめるゾーン作成

・公園周辺の歩道(生徒がメインに使う歩道)をアスファルトで舗装

・ガーデンへの入り口は、車いすや保育園の乳母車が登れる傾斜及び道幅に改善

・生け垣や歩道外部からの土砂の流入を防ぐための改修

・災害時に椅子を取り外し、炊き出しができるかまどベンチ作成

熊農防災公園の軌跡 ①

●2022年8月、公益財団法人都市緑化機構主催、「第33回 緑の環境プラン大賞」の「ポケットガーデン部門」において「コミュニティ大賞」を受賞。

タイトル「季節を感じる熊農緑地 ~地域の拠点としての役割を発信する空間づくり~」

農業土木科3年生と2年生の公務員希望者tを対象に、熊本県庁の農林水産部農村振興局より業務説明を実施しました。

熊本県の農業の実態から農業土木の仕事内容や魅力について、入庁後に指導役の先輩がサポートし、仕事をする上での心配がないことを話してくれました。

高校時代にどんなことに頑張ればよいのかをアドバイスをいただき、励みになりました。

先輩方とともに仕事ができるように、未来の技術者を目指して、学習と実習に頑張っていきたいと思います。

農業土木科3年生を対象に農林水産省 九州農政局 農村振興部より、業務説明していただきました。また、霞が関の本省の農村振興局 整備部より農業土木の意義と魅力から、採用試験のプロセスまで話していただきました。

OB職員の先輩からは、学生時代の学習方法や学校生活、現在の業務内容や休日の楽しみ方・趣味まで話していただき、公私ともに充実した職場だと感じました。

九州農政局にも多くの熊農OBがおられます。未来の技術者を目指して、学習と実習に頑張っていきたいと思います。

農業土木科3年生を対象に国土交通省 九州地方整備局 熊本港湾・空港整備事務所より、業務説明および熊本港での現場見学を行いました。

事務所で、国土交通省が行う工事に係る監督業務について、堤体製作工事の概要を聞きました。また、間近で見たの「海輝」迫力と多種多様な業務と役割を知ることができました。

午後からは宇土道路の笹原トンネルを見学しました。ボーリング調査のサンプルやトンネルの壁に映写しての説明など、建設現場での最先端技術(ICT)の活用に驚きました。

九州地方整備局にも多くの熊農OBがおられます。先輩方とともに仕事ができるように、未来の技術者を目指して、学習と実習に頑張っていきたいと思います。

農業土木科の1~3年生対象に農業鑑定競技会学科予選会を行いました。

全国大会に向けて日頃の学習成果を存分に発揮し、問題に取り組みました。

6名の学科代表が全国大会リハーサル大会(県大会)に出場します。

農業土木科3・2年生の公務員希望者を対象に、熊本県庁の土木部より業務説明を実施しました。

熊本県庁に入庁した先輩からの詳しい業務説明と熊本県庁の魅力を話してもらいました。「農業土木」と「一般土木」の違いや仕事をする上での心配ごとがないことを具体的に話してくれました。また、受験を控えた3年生の様々な質問に対して、丁寧に答えていただきました。

熊本県庁にも多くの熊農OBがおられます。先輩方とともに仕事ができるように、未来の技術者を目指して、学習と実習に頑張っていきたいと思います。

6月2日から2週間、鹿児島大学より紫垣先生が教育実習に来ています。

本日、学科集会にて自己紹介を行いました。

高校時代から大学生活まで、農業土木科の先輩として様々なアドバイスをしてもらいました。

熊本市 東区役所 区民部 東区土木センター維持課、熊本市上下水道局 計画整備部 下水道整備課の方が来られ、熊本市役所の仕事と魅力について学習をしました。

多種多様な市役所の仕事のなかで、各区役所「窓口・税・福祉」、農水局「農業振興・水産」、都市建設局「都市開発・土木建築・住宅」、地方公営企業「病院・交通・上下水道」など、目に見える土木の仕事だけではなくまちづくりの一員としての役割や遣り甲斐があることを知ることができました。また、意見交換において質問に答えていただき、不安を解消することができました。

これからも土木の知識と技術を学び、熊本市の未来を創造できる技術者になれるように、学習と実習に頑張っていきたいと思います。

熊本県 県央広域本部農林部農地整備課、熊本県土地改良事業団体連合会、コマツカスタマーサポート株式会社 雲仙建設株式会社の方々が来られ、建設業におけるICT技術の活用と建設業の魅力、県庁と美土里ネットについて学習をしました。

マツカスタマーサポート株式会社の方からは、ICTを活用した施工状況や建設業の未来の展望を教えていただきました。雲仙建設株式会社の方からは、これまでの建設業のイメージを変える話をしていただき、イメチェンすることができたと思います。

県庁と美土里ネットの農業土木の仕事や概要、魅力や遣り甲斐について話していただきました。自身の学生時代を振り返り話していただけたことで、共感すると供に頑張らなければと意欲を増すことができました。

本校卒業生からの話を聞いてから、多くの質問をすることができ充実した授業となりました。

これからも農業土木の知識と技術を学び、農村の未来を創造できる技術者になれるように、学習と実習に頑張っていきたいと思います。

農業土木科2年生を対象に、暗渠排水設置の現場見学会を実施しました。熊本市南区にある甲畠口地区経営体育成基盤整備事業の現場で、(株)創輝建設様の協力のもと暗渠排水の埋設の工程を見学することができました。トレンチャーで溝掘りを行い、下層被覆材と暗渠管、上層被覆材を埋設し、表土を戻して完了する工程を間近で見学し、現場監督が行う工事写真の体験や内視鏡で暗渠管内部を見る貴重な体験をさせていただきました。また、公共工事で県職員が行う検査確認や教科書には書いてない内容を実学することができました。

地中に埋設される構造物を分かりやすく、模型や機材など事前準備していただき、ありがとうございました。未来の農業土木技術者を目指して、学習と実習に頑張っていきたいと思います。

農業土木科1・2年生を対象に、国土交通省 九州整備局 熊本港湾・空港整備事務所より業務説明を実施しました。

熊農OBと長崎出身で勤務2年目の方から業務説明と港湾の魅力、公務員を目指してこれから取り組むべきことを話してもらいました。

今年度の採用試験において、国土交通省 九州整備局に採用の内定を受けている3年生がいます。熊農OBの先輩方とともに仕事ができるように、未来の技術者を目指して、学習と実習に頑張っていきたいと思います。

熊本県 県央広域本部農林部農地整備課、熊本県土地改良事業団体連合会、コマツカスタマーサポート株式会社の方々が来られ、農業農村整備事業(元三・木部地区)の概要とほ場整備におけるICT技術の活用について学習をしました。

農業・農村の多面的機能は、「川の流れを安定させ地下水を作り」「洪水を防止・緩和し」「土砂崩れや土の流出を防ぎ」「生き物を育てる」「美しい風景を守る」「伝統文化を守る」など様々な役割があります。この機能を最大限発揮させるのが農業土木工事です。区画を整備し、無駄やロスをなくすことで作業効率や収穫量を向上させることができます。

今回、雲仙建設 凰建設 戸田建設の方々にドローンや建設機械、最先端のICT技術の見学をさせていただきました。これまで熟練した技術を要していた作業がICT技術を活用することで、初心者でも設計通りに工事ができる。人手不足解消や時間短縮など様々なメリットがあることを知りました。大型重機の操作体験や説明など、貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

これからも農業土木の知識と技術を学び、農村の未来を創造できる技術者になれるように、学習と実習に頑張っていきたいと思います。

12月21日(水)防災教育

農業土木科3年生を対象に防災意識向上のための授業を行いました。

11月9・10日に開催された「先進建設・防災・減災・技術フェアin熊本2022」において、「国土交通省 九州地方整備局」の展示ブースで配布されていた「VR 機能を活用した九州インフラカード」を活用し、災害復旧を陰で支える車両を知ることと、防災・減災活動に興味を持つことができました。

また、農業経済科に4台導入・配置されたVRゴーグル(Meta Quest 2)を活用し、災害を疑似体験しました。災害時の早期非難の行動を促す目的で作成された360°VR「災害体験」を見ることができ防災意識が高まりました。

これから新社会人としての備え、公務員や建設業へ進む者の役目として、防災意識を高く持って仕事にあたってくれることを期待しています。

農業土木科2年生を対象に、愛知県庁の農林基盤局 農地部 農地計画課より2名の職員が本校に来ていただき、業務説明をしていただきました。

愛知県の魅力や取り組みについての説明、他県の採用状況を知ることができ、今後の進路選択のための貴重な話を聞くことができました。

遠いところ、私たちのために業務説明をしていただき、ありがとうございました。

未来の農業土木技術者を目指して、学習と実習に頑張っていきたいと思います。

農業土木科2年生を対象に「先進建設・防災・減災・技術フェアin熊本2022」に参加しました。2日間開催され、154社の出展企業ブースと27名(講師)の講演会、製品・技術プレゼンテーションが行われました。各企業の最先端技術の説明や体験をさせていただき、防災減災の意識啓発と建設業の魅力を再発見することができました。進路に向けてより一層の学習と実習に頑張り、未来の農業土木技術者を目指していきたいと思います。

農業土木科3年生の公務員希望者を対象に、熊本市役所より業務説明を実施しました。

熊農OBの3名から業務説明と熊本市役所の魅力を話してもらいました。

市役所職員のやり甲斐ある仕事内容や、昨年よりも採用者数が増えたため、その他にも多くの情報を提供していただきました。

熊本市役所にも多くの熊農OBがおられます。先輩方とともに仕事ができるように、未来の技術者を目指して、学習と実習に頑張っていきたいと思います。

農業土木科3年生の公務員希望者を対象に、熊本県庁より業務説明を実施しました。

昨年度卒業し熊本県庁に入庁した先輩から業務説明と熊本県庁の魅力を話してもらいました。入庁後に指導役の先輩がサポートし、仕事をする上での心配がないことを話してくれました。

熊本県庁にも多くの熊農OBがおられます。先輩方とともに仕事ができるように、未来の技術者を目指して、学習と実習に頑張っていきたいと思います。

農業土木科2年生を対象に、7月4日(月)~8日(金)までの5日間で現場実習(インターシップ)を行いました。

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所に2名、熊本港湾・空港整備事務所に2名、熊本県農林水産部農村振興局 農村計画課農村企画班3名、熊本県 県央広域本部 農林部農地整備課4名、熊本県宇城地域振興局農林部に4名、熊本県土木部監理課 総務班に2名、宇土市役所に4名、宇城市役所3名、八代市役所人事課に1名、熊本市役所 都市建設局土木総務課2名、株式会社明興建設、株式会社南州土木、株式会社飽南産業、株式会社上村開発、株式会社創輝建設、田代興業株式会社、株式会社有明測量開発社、株式会社橋口組

株式会社杉本建設、株式会社土井組の企業に各1名が現場実習をさせていただきました。

大雨の影響もありましたが、貴重な経験をさせていただきありがとうございました。多くの知識と技術を学ぶことができ、今後の学習に生かしていきたいと思います。また、進路選択に生かしていきたいと思います。

農業土木科2年生では、総合実習において実験実習を行いました。

水理実験では「層流と乱流」「三角せき」を行い、土質実験では「土の液性限界・塑性限界試験」「土の湿潤密度試験」を行い、材料実験では「ふるい分け試験」「スランプ試験」を行い、測量では「レベル操作」「トランシット操作」を行いました。

農業土木科3年生を対象に農林水産省 九州農政局 農村振興部より、業務説明と宇域地区・八代平野地区・農業用ダムについて、講話をしていただきました。

国営緊急農地再編整備事業では、規模も大きくスケールの大きな仕事に携わることができる。国営かんがい排水事業では、近年の豪雨災害から農地や命を守るためにも老朽化した施設の改修が急務であることを知りました。また、農業用の水を確保するためにもダムが必要であり、その構造や普段は見ることのできない施設内の様子を見ることができました。

九州農政局にも多くの熊農OBがおられます。南園土木会の存在と有り難さを知るとともに、未来の技術者を目指して、学習と実習に頑張っていきたいと思います。

農業土木科3年生を対象に国土交通省 九州地方整備局 熊本港湾・空港整備事務所より、業務説明および熊本港での現場見学を行いました。

事務所で、熊本港の業務についてと工事の概要を聞きました。間近で見た堤体の大きさに驚くとともに多種多様な業務と役割を知ることができました。

九州地方整備局にも多くの熊農OBがおられます。先輩方とともに仕事ができるように、未来の技術者を目指して、学習と実習に頑張っていきたいと思います。

農業土木科2年生を対象に、第3回目となる熊本県との連携授業を行いました。

熊本県 県央広域本部農林部農地整備課と、熊本県土地改良事業団体連合会の方々が来られ、「サイホン工事概要」「サイホン工事現場見学」「先輩の講話」について学習をしました。

総事業費22億円の基盤整備事業の概要から区画整備による換地についてと、農業用水を取水する施設の説明やサイホンの原理について学びました。また、サイホン布設の現場を担当している松本建設(株)より、ダクタイル鋳鉄管の布設施工とシュミットハンマー(コンクリートの圧縮強度を測定するための機器)の体験、ボルトの締め付け作業体験をさせていただきました。

昨年度に本校農業土木科を卒業し、県庁に入庁した廣田技師と土地改良事業団体連合会に入社した白川技師、大学と専門学校を卒業して入社した女性職員により、講話をしていただきました。現在、三者面談中であるため生徒も質問をするなど進路に向けて、真剣に取り組みました。

これからも農業土木の知識と技術を学び、農村の未来を創造できる技術者になれるように、学習と実習に頑張っていきたいと思います。

農業土木科2年生を対象に、第2回目となる熊本県との連携授業を行いました。

熊本県 県央広域本部農林部農地整備課と、熊本県土地改良事業団体連合会の方々が来られ、「土壌調査結果」「暗渠排水の経済効果」「暗渠排水の積算」について学習をしました。

前回、水田で行った土壌調査の結果について、暗渠排水が必要な土壌であるかどうかを数値で比較しました。また、元三地区の対象区(平成26年の調査)とも比較することで学校の土壌の状態を知ることができました。

学校の水田に暗渠排水を入れた場合の必要経費について丁寧な説明のあとに、工事費の積算と演習を行いました。暗渠排水を入れた後の作物生産効果を確認し、農業の費用対効果を理解することができました。

熊本の農業・農村を支える仕事を担っている水土里ネット(熊本県土地改良事業団体連合会)の業務内容について、農業土木事業の魅力や先進技術の説明をしていただき、地域により寄り添った仕事をしていることを知ることができました。

農業土木の知識とともに農村の未来を創造できる技術者になれるように、学習と実習に頑張っていきたいと思います。

農業土木科2年生を対象に、先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2021に参加しました。グランメッセ熊本で2日間開催され、様々な講演会や企業の展示がされていました。生徒は、令和2年7月豪雨の状況や防災について様々な視点からの分析や今後の対策について講演を聞くことができました。また、各企業が最先端技術の説明や体験をさせていただき、建設業の魅力を再発見することができました。

出展企業の中には、熊本農業高校へ求人を出していただいているところや今年度に採用をしていただいた企業もありました。来年は、進路に向けてより一層の学習と実習に頑張り、未来の農業土木技術者を目指していきたいと思います。

農業土木科2年生を対象に、暗渠排水設置の現場見学会を実施しました。熊本市南区にある甲畠口地区経営体育成基盤整備事業の現場で、(株)創輝建設様の協力のもと暗渠排水の埋設の工程を見学することができました。トレンチャーで溝掘りを行い、下層被覆材と暗渠管、上層被覆材を埋設し、表土を戻して完了する工程を間近で見学し、現場監督が行う工事写真の体験や内視鏡で暗渠管内部を見る貴重な体験をさせていただきました。また、公共工事で県職員が行う検査確認や教科書には書いてない内容を学ぶことができました。

私たちのために模型や機材など事前準備していただき、ありがとうございました。未来の農業土木技術者を目指して、学習と実習に頑張っていきたいと思います。

農業土木科2年生を対象に、愛知県庁の農林基盤局 農地部 農地計画課より2名の職員が本校に来ていただき、業務説明をしていただきました。

愛知県の農業土木職(高卒)について、職員の業務内容や愛知県の農業農村整備の特徴を話していただきました。農業分野のインフラ整備としての役割や、魅力ある取り組みについて詳しく説明していただいたことで、熊本県の取り組みとの違いを知ることができました。

他県の農業土木の現状や採用状況を聞くことがなく、今後の進路選択において、貴重な話を聞くことができました。

遠い所、私たちのために業務説明をしていただき、ありがとうございました。

未来の農業土木技術者を目指して、学習と実習に頑張っていきたいと思います。

農業土木科2年生を対象に、今年度では第一回目となる熊本県との連携授業を行いました。

熊本県県央広域本部農林部農地整備課と熊本県農業研究センター、熊本県土地改良事業団体連合会の方々が来られ、「農業土木」に対する理解と興味を深めてもらうため、校内実習田の暗渠排水設置に向けた取り組みや元三・木部地区のほ場整備を題材に学習をしました。

実習では、(株)創輝建設のご協力のもと、縦1m×横1m×深さ1mの穴を掘り調査を行いました。暗渠排水の必要性の有無や検討を行う調査となり、土壌断面調査・透水係数測定調査・地耐力調査・地下水位調査を行いました。

本日来られた熊農OBの先輩のように、未来の農業土木技術者を目指して、学習と実習に頑張っていきたいと思います。

8月5・6日(木・金)小型車両系建設機械特別教育

農業土木科3年の40名が2日間の日程で、小型車両系建設機械特別教育を受けました。建設業ではもっとも使われている建設機械でるため、安全管理から操作方法まで充実した講習を受けることができました。今後の進路で活かすことを期待しています。

農業土木科3年生の就職(公務員を含む)者を対象に熊本県庁の業務説明会を実施しました。

農林水産部 農村振興局より熊本農業高校のOBである局長の渡邉様、杉本様、廣田様にお越しいただき、業務説明や事業内容説明、採用試験内容説明まで詳細に説明していただきました。

昨年の卒業生である廣田様(県央広域本部所属)より、圃場整備、農道、水路などの農業土木の仕事について、設計から施工まで工事の流れの説明、勤務先や転勤の状況、アフターファイブの楽しみ方など、採用試験に向けて頑張るべきことを詳しく伝えくれました。

また、高卒の入庁者の方でも、勤めながらでも努力すれば、大卒程度の試験を受け直すことができる事を知り、県庁職員の魅力を感じることができました。

コロナ禍のなか、貴重な話をしていただいたことに感謝しています。

6月15日(火)国土交通省業務説明会

農業土木科3年生の就職(公務員を含む)者を対象に国家公務員の業務説明会を実施しました。

九州地方整備局より熊本農業高校のOBである、竹下様、阿部様、髙村様、日本道路(株)より、田浦様にお越しいただき、業務説明や事業内容説明、採用試験内容説明まで詳細に説明していただきました。

国土交通省の任務から管理事務所の組織と業務内容、生活環境の基盤を作り、人々の安全を守る仕事、TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)の業務内容を聞くことができました。また、昨年の卒業生である髙村様より、高校時代に頑張るべきことを詳しく伝えくれました。

立野ダム事務所長である阿部様より、立野ダムの進捗状況を映像や写真で教えていただき、1年生の現場見学会で見た状況との違いや技術力の高さ、コロナ禍での業務(遠隔臨場)について教えていただきました。

コロナ禍のなか、貴重な話をしていただいたことに感謝しています。

6月8日(火)農業土木科3年生の就職(公務員を含む)者を対象に国家公務員の業務説明会を実施しました。

九州農政局より熊本農業高校のOBである、安武様、林田様、野中様にお越しいただき、業務説明や事業内容説明、採用試験内容説明まで詳細に話していただきました。

熊本県には多くの事務所があり、熊本での勤務が可能であること。また、希望すれば本庁舎(霞が関)での勤務もできること。農業を営む人のために、業務や制度の改善、農業施設や農家の要望に密接した仕事ができるため、やり甲斐のある仕事であること。その他にも多くの情報を提供していただきました。

コロナ禍のなか、貴重な話をしていただいたことに感謝しています。

6月8日(火)農業土木科3年生を対象に工事現場見学会を実施しました。

新しく建設された豊川中央排水機場(豊川中央地区農村地域防災減災事業)の見学を行い、発注者側の県庁職員と発電設備・受変電を設置した(株)電盛社、ポンプ・補機設備を設置した(株)ミゾタ、除塵機設備を設置した開成工業(株)の説明を受けました。

排水機場は、住宅や農地など人々の生活を守る施設であり、洪水時に河川の水を強制的に海に排水する施設です。排水機場が稼働するときは、大雨で増水した時なので通常見ることができません。今回、施設の見学に加え稼働させていただき排水の様子を見ることができました。コロナ禍のなか、貴重な体験をさせていただいたことに感謝しています。

本日の3,4限目に校内意見発表大会(農業土木科予選)が実施されました。昨年度は、実施されずに悔しい思いをした生徒達もいました。しかし、今年は通常通り実施することができ、本当に良かったです。27日(火)の5、6限目に校内意見発表大会が実施される予定です。農業土木科から2名出場します。代表者が良い結果を残せることを期待しています!

農業土木科2年生を対象に、第3回目(最後)となる熊本県との連携事業を行いました。

本日は最後の連携事業として、土地改良の先駆者である「冨田甚平(とみた じんぺい)」が開発した「冨田式暗渠排水法」について学び、熊本の偉大な人物の存在を知り、暗渠排水の歴史を学ぶことができました。

先輩技術者からの講話として、熊本県庁職員の宮島様(2013年卒)と古閑様(2020年卒)、水土里ネットの森田様(2020年卒)のOBから職場の業務内容やライフスタイル、学生時代の状況や公務員を目指す動機など分かり易く教えていただきました。

九州開発エンジニヤリングからは、入社した動機や女性技術者が働きやすく、活躍できる職場環境であることや、仕事への遣り甲斐を話していただきました。

水土里ネットの河地部長より、完成したばかりの最新のパンフレットをいただき、業務内容や豪雨災害時の支援と取り組みを説明していただきました。

県中央広域本部農林部農地整備課の吉住課長より、日本の農業をグローバルな視点で考えることで、世界での農業生産の位置づけなど、その価値や素晴らしさを改めて理解することができました。それを支える農業土木の役割や意義、それを学ぶことの重要性を実感することができました。

今後の学習生活の中で、専門的な知識を高め農業の発展に貢献できるような技術者になれるように、頑張りたいと思います。

農業土木科2年生を対象に、第2回目となる熊本県との連携事業を行いました。

熊本県 県央広域本部農林部農地整備課と、熊本県土地改良事業団体連合会と、(株)九州開発エンジニヤリングの方々が来られ、「暗渠排水の経済効果」「元三・木部地区の貴重な生き物」について学習をしました。

暗渠排水を学校の水田に入れた場合の工事費について、丁寧に説明いただき工事費の積算演習を行いました。暗渠排水を入れた後の作物生産効果を確認し、農業の費用対効果を理解することができました。

(株)九州開発エンジニヤリングの方からは、農業を営むことは水田周辺の生き物と共生することを学び、環境調査の方法や確認された生き物の種類、絶滅危惧に指定されている「キタミソウ」が学校周辺に自生していることを学ぶことができました。

工事をする際に配慮すべきことや取り組みについて、仕事の奥深さを学ぶことができました。農業土木の知識とともに些細なところへ気遣いができる職員になれるように、学習と実習に頑張っていきたいと思います。

農業土木科2年生を対象に、今年度では第一回目となる熊本県との連携事業を行いました。

熊本県県央広域本部農林部農地整備課と、熊本県土地改良事業団体連合会の方々が来られ、「農業土木」に対する理解と興味を深めてもらうため、校内実習田の暗渠排水設置に向けた取り組みや元三・木部地区のほ場整備を題材に学習をしました。

実習では、オートレベルを使い暗渠排水工事を行うための測量をしました。単点測量や横断測量を行う中で、専門的な用語や作業の意義について、教科書では学ぶことのできない奥深い学びを得ることができました。

本日来られた熊農OBの先輩のように、未来の県庁職員や美土里ネット職員を目指して、学習と実習に頑張っていきたいと思います。

農業土木科の1年生が、土木のプロの技術を学びました!

例年は校外で土木・建設現場の視察・研修を行っていましたが、コロナ禍の影響もあり、本年度は熊本県建設業協会青年部の方々に来校していただき、校内での施工実習を行いました。

学校前庭の歩行者用通路に境界ブロックを敷設するのですが、土台部分に凹凸があると境界ブロックが綺麗に置けないため、土台部分の砂を綺麗に均していきます。青年部の方々に指導していただきながら生徒たちが挑戦しましたが、コツを掴むまでは苦戦している様子でした。境界ブロックの敷設では1本250kgもあるブロックを慎重に設置していきます。青年部の方々の、ミリ単位まで正確に敷設していく姿に「職人技」を見ることができました。

生徒にとっては、プロの施工を間近で見ることに加え、実際に教えてもらいながら自分たちでモノづくりを行うことを通じて、「技術者」について学ぶ良いきっかけとなったようです。

<農業土木科 公務員1次合格者>述べ72名(11月13日現在)

○国家公務員

国家一般職(技術九州)11名 国家一般職(技術中国)2名

国家一般職(技術近畿) 4名 国家一般職(技術関東)5名

国家一般職(農業土木) 5名 国家一般職(税 務)1名 計28名

○都道府県

東京都(裁判所事務官)1名 熊本県(農業土木)4名 熊本県(土木)4名

福岡県(農業土木) 2名 福岡県(土木)2名 鹿児島県(農業土木)2名 計15名

○市町村

熊本市(土木)4名 熊本市(学校事務)1名 福岡市(土木)2名

宇土市(土木・事務)5名 玉名市(土木)1名 八代市(土木)1名

人吉市(土木)1名 大川市1名 八女市(土木)2名

筑後市(土木)2名 小郡市(土木)1名 宮若市(土木)1名

大分市(土木)1名 日田市(土木)1名 嘉島町2名

菊陽町(土木)1名 南小国町1名 津奈木町1名 計29名

<一般就職>内定6名

九州電力1名 九電工2名 西日本高速道路1名 株式会社ミゾタ1名

九州建設マネジメントセンター1名

<専門学校>合格3名

九州中央リハビリテーション学院 熊本電子ビジネス専門学校 YMCA学院

生徒たちの努力が実り、多くの生徒が1次試験を突破し、また就職内定を頂いています。

生徒ひとりひとりが進路実現に向け、日々邁進しています。

10月17日(土)に人吉市役所職員の協力の元、希望した2年農業土木科15名、2年農業科5名、2年生活科1名の21名と教職員2名で農業支援(豪雨災害)ボランティアへ参加してきました。感染予防対策のため、乗車前に検温を実施し、れんげ国際ボランティア会より45人乗りの大型バスを1台手配していただき、密を避けた状態で移動しました。今回の活動場所は、人吉市下田代町の小さで川が氾濫し、農地や道路が浸食し、石や流木が水田に混入しているところでした。あいにくの雨でのボランティア活動でありましたが、人吉市役所職員により事前に流木を切っていたただいたおかげで、搬出作業はスムーズに進みました。農家(所有者)の方より、「ひとりでは片づけることができず、困っていた。多くの学生さんが来てくれたおがげで、助かりました。」とイネの刈り取りができることを喜ばれていました。

農業土木科 公務員1次合格者総数 54名(10月15日現在)

<1次試験 合格先一覧>

国家一般職(農業土木、技術)

税務職員(九州)

裁判所事務官

熊本県(農業土木、一般土木)

福岡県(農業土木、一般土木)

鹿児島県(農業土木)

東京都(土木)

八代市(土木)、人吉市(土木)

福岡市(土木)、筑後市(土木)、小郡市(土木)、八女市(土木)

大分市(土木)、日田市(土木)

農業土木科では、今年も多くの生徒が1次試験を突破し、

進路実現に向けて日々頑張っています。

8月31日から2週間、佐賀大学より田中先生が教育実習に来ています。

本日、農業土木科2年のクラスで農業土木施工の研究授業を行いました。

多くの先生方が授業見学に来られ、実習生も生徒も真剣に取り組む姿がみられました。

農業土木科では、官公庁や市町村役場、建設・測量企業での現場実習を実施しています。学校で学ぶだけでは分からない、実際の現場の様子や、今学んでいることが現場ではどのように使われているのかなど、貴重な体験をさせていただきます。本年度はお忙しい中、21の事業所に受け入れていただきました。一部ですがその様子をご紹介したいと思います。

なおコロナウイルス感染症予防のため、毎朝の検温、屋内でのマスク着用、アルコール消毒を徹底しています。

左上:(株)杉本建設 レベル測量実習

右上:九州緑化施設(株) 建設機械操作体験

左下:(株)いずの造園 剪定作業

右下:武末建設 光波測量実習

2年生の総合実習ではクラスを3つに分けて土木に関する実験を行っています。今日の実験では、○水理「層流と乱流」、○土質「液性限界試験」、○材料「セメント密度試験」を実施しました!教室での座学や、外で行う実習と同様、物質の特性や性質を、実験を通じて学ぶことはとても大切です。普段当たり前にあるものも、こうした実験や試験を繰り返し、改良を重ねた上に社会が成り立ったいることを、今日の実験を通して感じ取ってくれたような気がしました。

○水理「層流と乱流」

○土質「液性限界試験」

○材料「セメント密度試験」

国土交通省・九州地方整備局様にご来校いただき、3年生へ向けて事業説明会を催していただきました。なんとその中には、昨年度の卒業生が...!しかも勤務地の佐賀から駆けつけてくれました!実感のこもった先輩の話を、3年生はしっかりと聞いていました。元担任の先生にも近況を報告し、卒業後の活躍を頼もしく感じました!

本格的な梅雨になりました。晴れれば暑く、雨だと外の実習ができない難しい季節ですが、天気予報と睨めっこしながら実習を行っています。今回は以下の実習を紹介します!

○1年生 トランシット&レベル測量(基本編)

1年生は実習で扱う測量器械の基本的な扱い方を学びました。測量は道路を造ったり、建物を建てるときには必ず必要となる技術です。みんな一つでも多く学ぼうと、真剣に取り組んでいました!※写真はトランシットの据え付けを練習している様子です。

○2年生 トランシットを使った角度を求める測量

2年生は応用編として、実際に3点間の角度を測る実習を行いました。測ると言っても正確に器械を据え付けることからはじめ、目標を視準し、反転させ、数値を設定し、計算し・・・またそれを繰り返し行います。それでも2年生は次々と課題をクリアし、これまで学んだ基礎基本がしっかり身についていることが実感できました!!

農業土木科1年生は授業「農業と環境」の一環で、休校期間中からそれぞれの家庭でミニトマトを栽培しています。今日はその栽培方法について学習しました。本来ならミニトマトの周りに集まって解説をするのですが、今日は3密を避けるためドキュメントカメラとプロジェクターを使い、ICTを活用した授業を実施しました。もちろん窓も前方の暗幕以外はフルオープンにしています! 言葉や写真だけでなく、管理の実際を映像として学習することができたので、ミニトマト栽培のヒントになったのではないでしょうか。

長い休校期間も終わり、ようやく実習がスタートしました!1年生は実習服に着替えての初めての実習を行い、「歩測」について学びました。自分の歩幅で距離を測る方法は、最初の日本地図を作った伊能忠敬も行っており、まさに測量の基本中の基本と言えます。10m間隔で練習した後、より長い距離を実際に測ってみましたが、なんと今日はピタリ賞が出ました!!最後は広い熊農の敷地内を歩き、他学科の農場を案内していただきました。

熊本県庁の現場見学バスツアーに農業土木科2年生の希望者20名が参加しました。当日は県庁ロビーに集合し、和水町の白石頭首工、玉名市の横島排水機場、菊池市の地域道路拡幅工事現場を訪れました。見学だけではなく、県庁職員との意見交換も行われ、有意義なものとなりました。

農業土木科1年生が「セオドライト」という水平面、垂直面における角度を測定するための測量機器を使い、角度を観測する実習を行いました。

角度は(度、分、秒)で表し、最小表示は秒で表します。1周は360度、1度の1/60が1分、1分の1/60が1秒です。つまり、身近な物であれば、「分度器に記してある1度」を「3600分の1にした値」まで観測します。

セオドライトを使った実習では、単に機械の操作だけではなく、国家資格である測量士補試験につながるような実習を行います。機器の取扱方、計算の方法、どのような場合に使用するかなどを体験することで学びの理解を深めます。

農業土木科3年生の課題研究発表会が行われ、6グループが発表を行いました。水準測量やドローン測量、世界灌漑遺産についての保全の発信を行うグループもありました。校内道路のコンクリート打設を行ったグループも2つあり、それぞれに3年間の学習成果を活かしていました。発表会には同学科1・2年生も見学に訪れ、「見えない所にお金がかかっている、という3年生の言葉が印象に残りました。」「3年生になったら色々やってみたいことが出来た」など感想を述べていました。

農業土木科3年生が西蓮寺(川尻)の一等水準点(標高がわかる点)から熊本農高正門や測量実習地に設置されている校内水準点まで測量を実施し、熊本地震後の標高値の変化を確認しました。結果、熊本農高正門の標高値は3.9200mでした。平成24年、平成26年、平成28年(熊本地震後)にも調査を行っており、平成28年の標高値は3.9202m。2年間での「ズレ」は0.2mmとなり、地震後は地盤が安定していると推察されます。なお、熊本地震前の数値は4.0875mでした。熊本地震でおよそ17cm沈下していることになります。

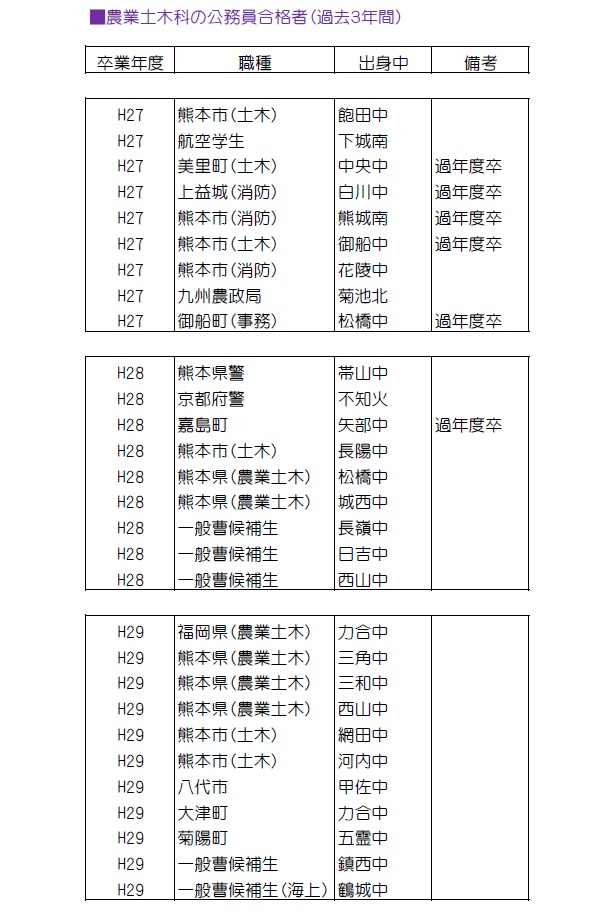

国家資格である2級土木施工管理技士(学科)に農業土木科2年生41名が挑戦し、23名が合格しました。平成29年度も21名が合格しています。

農業土木科1年生は現場見学会を行いました。今回訪れた場所は、熊本地震からの復興が続く、阿蘇郡南阿蘇村の長陽地区です。地震で崩落し、現在は架け替え中の阿蘇大橋の施工方法や周辺工事現場の様子を視察しました。午後からは他校生とワークショップを行い、災害と土木について考えました。見学会は熊本県建設業協会青年部の主催で「土木の日」に合わせて実施されました。

平成30年度(10月19日現在)

2 関東・甲信越(技術)

2 九州(技術)

1 東京都(農業土木)

1 福岡県(農業土木)

2 熊本県(農業土木)

1 鹿児島県(農業土木)

1 大牟田市(土木)

1 東京都(土木)

1 菊陽町(土木)

1 人吉市(土木)

1 天草市(土木)

1 熊本市(土木)

述べ15名

親子と先生でバーベキューを行いました。場所は農業土木科実験棟です。

農業土木科1年生が初めての測量実習を行いました。42人を2グループに分けて行い、3人1組の班で行動します。

熊本県教育情報システム

登録機関

〒861‐4105

熊本市南区元三町5-1-1

熊本県立熊本農業高等学校

Kumamoto Agricultural High School

TEL 096-357-8800

FAX 096-357-6699

URL http://sh.higo.ed.jp/kumanou/

管理責任者

校長 米村 祐輔

運用担当者

情報広報部