ブログ

教育実習生よりメッセージ

2~3週間それぞれ頑張ってくれた教育実習生3人から最後に後輩へ向けてメッセージをいただきました。

2週間という短い間でしたが、教師の立場に立って初めて見えてくることもあり、岱志高校の様子をいろいろと見ることが出来ました。授業では失敗やうまくいかないことも多かったです。そんな中でも先生方からたくさんのフォローや指摘をもらい、良い学びになったと感じています。

後輩の皆さんに伝えたいことは、夢や目標を持って努力を継続していくということです。「ベイビーステップ」といって、直訳で赤ちゃんの一歩という意味ですが、皆さんには小さな努力から成功体験を積んでいく毎日を過ごしてほしいと思っています。就職や進学、テストや部活、いろいろな悩みや課題がいっぱいあると思います。小さな一歩でいいので継続していく力を身につけ、夢や目標に向かって頑張ってほしいと思っています。

3週間教育実習をさせていただいて、教科指導だけではなく、生徒とのコミュニケーションを大切にしながら、生徒支援や生徒指導を行う先生方の姿を見ることが出来ました。授業でたくさんの生徒と関わる中で、皆の考えや意見が変わったり、生徒が「わかった」など反応があることでのやりがいを感じました。

岱志高校の皆さんには、1日1日を大切にしながら横にいる仲間や先生方との日々を大切に過ごしてほしいと思います。その中で夢中になれること、楽しいこと、感動することをたくさん経験してほしいなと思います。ありがとうございました。

3週間という長いようで短い期間の中、生徒としてではなく、教師として学校にいるという感覚がとても新鮮でした。最初はうまく授業を行えるか、生徒とうまくコミュニケーションがとれるか不安しかなかったのですが、いろんな先生からのサポートや生徒から声をかけてもらったことで楽しく実習をやることが出来ました。生徒としていた頃には気づけなかった先生方の思いとか努力とかが見えて、もっと感謝するべきだと思いました。3週間でたくさんのことを学ぶことが出来たので、今後の大学での勉強にもつなげていきたいです。

後輩の皆に伝えたいことは、今を楽しんでほしいということと、自分の将来についてよく考えてみるということです。高校生活なんて本当にあっという間に過ぎます。そのあっという間の時間の中で、精一杯楽しんでたくさん思い出を作ってほしいです。そしてあわせて自分の進路を考えなければいけないので、慌てて考えるのではなく、早めに行動を起こして、じっくり考えてください。たくさん悩むとは思いますが、悩むことがしっかり考えている証だと私は思っています。でも一人で悩みすぎず、周囲に助けがいることを忘れないでほしいです。皆さんのこれからを応援しています。

熊本県高校総体開会式に参加してきました。

3年ぶりの開会式が6月3日(金)パークドームにて行われました。

3年生にとっても初めての総合開会式。しっかりと行進してきました。

岱志高校青春EATS6月放送分収録に行ってきました。

ラジオ番組FMたんと「岱志高校青春EATS」のコーナー「荒尾の魅力発掘!坂田探検隊」の調査にいってきました!

今回は、ピッツェリア アベント (PIZZERIA AVENTO)さんに協力いただきました。

熊本県道124号を大牟田に向かって進むと見えてきます。

場所は、岩本橋のすぐ近くです。

中に入ると、立派なピザ釜。おしゃれな内装。

鳥のさえずりを聞きながら、テラス席でお話を聞かせていただきました。

お話を聞きながら、樺島隊員は何度も「まさに、職人!!」

実際に「ダイワファームのマルゲリータ」焼いていただきました。

隊長、隊員ともに「うまい」と連呼し、あっという間に完食しました。

ピッツェリア アベント (PIZZERIA AVENTO)さん、ありがとうございました。

今回の取材内容は6/16(木)19:00~FMたんと(79.3MHz)で放送されますので、ぜひお聞きください!

体育祭開催!!

5月15日(日)体育祭が開催されました。

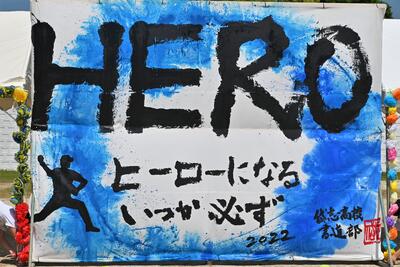

今年の岱志高校体育祭テーマは、

~Show(勝・笑・翔) time「いま、岱志高校が熱い」~です。

体育祭テーマにふさわしいパネルを今年も美術部と書道部が制作してくれました。

体育コース伝統の舞「御神楽」

今年のマスゲームはSnowmanの「ブラザービート」に合わせたリズムダンスです。

入場はそれぞれのグループで考え、趣向を凝らしました。

3年生と2年生が最後まで接戦を繰り広げ、最後は3年生に軍配が上がりました。

一人一人が全力で取り組み、思い出に残る体育祭となりました。

体育祭準備&練習進行中!

体育祭に向けて全体練習が始まりました。

今年のダンス曲は Snow Man の「ブラザービート」です。

どんなダンスに仕上がっているかお楽しみに!

美術部制作のパネルも完成間近!今年のスーパースターは誰でしょうか?

「珍しい」自動販売機が設置されました!

本校に「パン」の自動販売機が設置されました(^_^)

昼食に利用するだけでなく、部活動後の補助食にも最適です!

先生方も利用されていて、好評ですよ!

設置のためにご協力いただいた皆さまありがとうございました!

グリーンランドで歓迎行事!

4月22日(金)新入生歓迎行事として全校生徒でグリーンランドに行きました。

岱志高校開校以来、初めての行事でしたが、「奇跡!」と言っても過言でないほどの素晴らしい天候に恵まれ、楽しい1日を過ごしました。

「来年度以降も定番の行事にしたい!」と生徒達は心弾んでいたようです♪

部活動紹介!

4月18日(月)6限目に部活動紹介が行われました。

先輩たちの思いのこもった説明やパフォーマンスでそれぞれの部活動の良さを伝えてくれました。

最後を飾った書道部の書道パフォーマンスは圧巻でした。

今週1週間の体験入部期間で、自分に合った部活動を見つけましょう。

体力テスト

4月14日(木)身体計測と体力テストが行われました。

雨で足場が悪いため、体育館で行える種目だけの実施となりました。

成長期の高校生のこれからの体作りの指標にしていきましょう。

岱志高校青春EATS5月放送分収録に行ってきました。

ラジオ番組FMたんと「岱志高校青春EATS」のコーナー「荒尾の魅力発掘!坂田探検隊」初調査にいってきました!

今回は、上荒尾熊野座神社関係者の方々に協力いただきました。

毎年4/14に行われる神楽の歴史について色々教えていただきました。

舞う直前でしたがインタビューに快く協力していただきありがとうございました。

隊員もお祓いしていただきました。

幻想的。

隊員は、感動の余り微動だにせず、見つめていました。

今回の取材内容は5/19(木)19:00~FMたんと(79.3MHz)で放送されますので、ぜひお聞きください!

4/1オープン!荒尾市立図書館について調査だ!

ラジオ番組FMたんと「岱志高校青春EATs」のコーナー「荒尾の魅力発掘!川上探検隊」の中で、荒尾市立図書館について調査しました!

今回は、荒尾市教育委員会の方にご協力いただきました。

取材したのはオープン直前の3/29。準備中の図書館に特別に入ることができました。

干潟をイメージしたデザインということで、青を基調とした落ち着いた空間という印象を受けました。

上は幼児・児童向け書籍のコーナー。

本棚は船の形になっていており、「かわいい!」と調査員も声を上げていました。

壁には干潟の生物が飾られていて、よく見ると、なんと小代焼でできています。

「自分も作りたい!制作意欲が湧く」と美術工芸コースの調査員。

本棚はすべて高さを押さえてあり、全体が見渡せます。一面に輝くライトが幻想的。

机やいすなどには熊本県産材が使われており、安心安全です。

中高生におすすめのコーナーを二つご紹介いただきました。

まずは「学びの部屋」。

本を読むだけでなく、勉強や調べ学習にも使えます。

そして館内フリーWi-Fiとのことで、インターネットが無料で使えます!

調査員「これはもう勉強に行くしかないですよ!」

そして、もう一つのイチオシ「デジタルライブラリー」

大画面をタブレットのように操作して、本を検索できます。

調査員の三人は大興奮。

設備が充実していて、ここで本を読みながら一日を過ごしたい、そう思えるような、本当に素敵な図書館になっていました。

今回紹介したのは図書館のほんの一部です。

紹介できなかった魅力的なコーナーがまだまだたくさんありますので、

リニューアルした図書館へ、ぜひ足を運んでみてはいかかでしょうか!

最後にみんなで記念撮影。

今回の取材内容は4/21(木)19:00~FMたんと(79.3MHz)で放送されますので、ぜひお聞きください!

入学式

晴天に恵まれ、暖かな春の日差しの中、第8回岱志高等学校入学式が挙行されました。

全日制33名、定時制13名の新たな仲間が加わりました。

新しい制服を身にまとい、新鮮な気持ちで高校生活がスタートです。

今年度からは新たに女子生徒のスラックスが導入されています。

早く岱志高校に慣れて楽しい学校生活を送ってほしいですね。

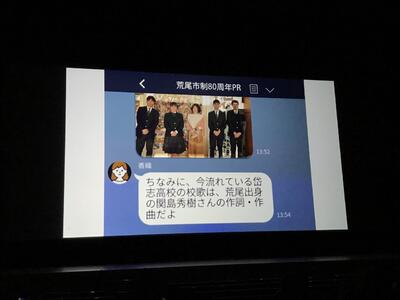

荒尾市制施行80周年記念式典に参加しました!

4月3日(日)に荒尾市民文化センターで荒尾市制施行80周年記念式典が開催されました。

式典の中で、本校生徒作成の荒尾市PR動画を発表しました。

ライン仕立ての動画で、万田校やグリーンランドだけでなく、詩人の海達公子や小代焼、野原八幡宮など、たくさんの荒尾の魅力を伝えたいという思いで作成しました。

その中で、荒尾の一番の魅力は「人」だと考えました。

荒尾には地域の活性化のために行動されている方が数多くいらっしゃいます。

私たちも荒尾の将来の担い手として、今後も地域の方々との連携をさらに深めていくとともに、岱志高校が荒尾の魅力として評判になるよう尽力していきます!!

終業式・表彰式・転任式

3月24日(木)第一体育館で、表彰式・終業式・転任式が行われました。

今年度の定期異動で8名の先生方が転任されることになりました。

短い先生で1年、長い先生で荒尾高校時代から16年という長い在任期間大変お世話になりました。

先生方から在校生、卒業生へ気持ちのこもったメッセージを語っていただきました。

お世話になった先生方、本当にありがとうございました!!

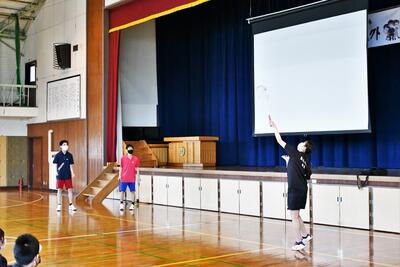

3学期クラスマッチ

3学期のクラスマッチでバドミントンが行われました。

男女混合チームでしたが、お互いに声を掛け合ってカバーし合い、試合を楽しんでいました。

一年の締めくくりにクラスで一致団結し、楽しい時間を過ごすことが出来ました。

1学年地域探究発表会

1年生が半年かけて総合的な探究の時間で取り組んできた地域探究の発表会を行いました。

文学、観光、食、自然、歴史、芸術の6班に分かれて荒尾の地域に出て調査し、まとめた成果を発表しました。

この取り組みを通して、荒尾の知らなかったところを再発見する良い機会になりました。

また、高校生目線で新しいアイデアを出し、荒尾を盛り上げていこうという意気込みが感じられました。

荒尾市地域おこし協力隊について調査だ!

ラジオ番組FMたんと「岱志高校青春EATs」のコーナー「荒尾の魅力発掘!瀬川探検隊」の中で、荒尾市の地域おこし協力隊の方にインタビューをしました。

今回は、3名の協力隊のうちのおひと方(女性)にインタビュー。

地域おこし協力隊の業務は多岐にわたるようですが、その中でも情報発信をメインに担当されているようです。

公式Instagramでも情報発信中。@araolifeで検索!

ちなみに、ご趣味は「ヨガ」ということで、なんとインストラクターの資格もお持ちだそうです。

ヨガは体の調子も上がり、良いことずくめとのこと。

荒尾のおすすめスポットは?と聞くと、たくさんあって選ぶのが難しい…と言われながら、荒尾駅前の「のあそびlodge」をご紹介いただきました。

駅前のビルをリノベーションしたカフェ「のあそびlodge」は、カフェやホテルに加え、1階のカフェではマルシェやワークショップなど、

様々なイベントを開催されていて、地域の方々が交流するための拠点になっているようです。

素敵な場所ですね~。ぜひ取材に行きたい。

荒尾の魅力として、海と山がありとても自然が豊かなこと、都市圏を含む様々な場所へのアクセスが非常に良いことを挙げられました。

アクセスの良さは住みやすさにも直接つながる重要なポイントですね。荒尾市外にお住まいの方、荒尾はとっても住みよい町ですよ!

最後に中高生に向けて、「楽しいこともあれば、辛いな、嫌だなってこともたくさんあるけれども、必ず後から振り返ると、

絶対にこれがあってよかったと思える経験に必ずなる。だから、今しかできない経験をひとつひとつ一瞬一瞬楽しんで、日々を過ごして、

大切に過ごしてほしい」とメッセージをいただきました。

最後にみんなで記念撮影。

今回の取材内容は3/17(木)19:00~FMたんと(79.3MHz)で放送されますので、ぜひお聞きください!

卒業式

3月1日(火)令和3年度卒業証書授与式が厳粛に執り行われました。

前日に在校生と先生方が手作りしたコサージュを胸に、卒業生が堂々と入場。

各コースの代表が卒業証書を授与されました。

式辞の中で校長先生は卒業生全員の3年間の頑張りを一人一人紹介してくださいました。

新型コロナウイルス対策のため在校生が参加出来ない中で、在校生代表として立派に送辞を読み上げました。

新型コロナと向き合いながらの学校生活を振り返り、たくさんの感謝の気持ちを伝えてくれた答辞に胸が熱くなりました。

最後に「1日1日を大切に、高校生活を楽しんでください」と在校生にエールを送ってくれました。

卒業生退場の際に、クラスごとに保護者に向かって感謝の言葉を述べました。

最後のホームルームでは先生の気持ちのこもった3年間のムービーの上映があり、卒業証書が一人一人手渡され、先生も生徒も最後の想いを伝えていました。

出席できなかった在校生からの手書きのメッセージを掲示しました。

お互いに感謝の気持ちを伝え合うことが出来た一日でした。

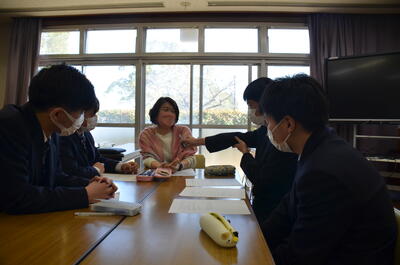

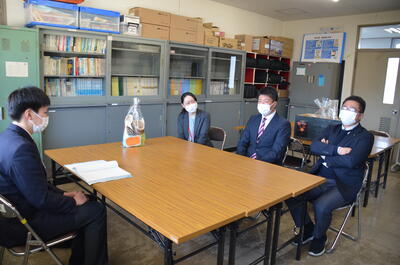

荒尾支援学校の先生方にインタビューをしました。

2/21(月)荒尾支援学校にお伺いしました。

取材をした本校3年生の将来の夢は、小学校の先生になること!

今回は授業の一環で、先生方にインタビューを行いました。

インタビューでは先生になろうと思った理由や、

教師を続けていくために必要なことなど、

この仕事をする上で大切なことをたくさん教えていただきました。

教頭先生を始め、お忙しい中インタビューにご協力いただきました先生方、大変ありがとうございました。

梅一輪ほどの暖かさ

立春を過ぎ、暦の上では春

校内の梅も徐々に咲き始め、春の気配を感じさせてくれます

今日はメジロも梅の花の蜜を目当てにやってきていました