校長室(管理職)ブログ

学ぶ楽しさ、わかる喜びを実感できる授業づくり

本校では、今年度の重点目標の1つである「学ぶ楽しさ、わかる喜びを実感できる授業づくり」に取り組んでいます。

今回はその取組の中のデジタル教育の充実について実践している校内自主研修会「D-Cafe」について紹介します。

「D-Cafe」は、情報機器の体験的・実践的なワークショップを通して、参加者自身のスキルアップを目指して行っている校内自主研修会で、今回の講師は本校情報教育部のアドバイザー、後藤教諭です。

研修では、楽しみながら参加者同士が積極的に情報を交換し、学びを深めました。

これは、中学部の生徒が身のまわりのものを撮った写真に目を付けてオリジナルのキャラクターを作ったものです。

情報機器を味方にして、活用しながら、子供たちの「学んで楽しい」「分かってうれしい」につなげていきます。

文責:教頭 種子永

命と人権を守る教育環境づくり

4月21日(月)、スクールカウンセリングに関する職員研修を行いました。研修講師は、本校スクールカウンセラーの上原美智代先生です。

研修では、言葉で表現することが苦手な子供が塗り絵やカードゲーム等遊びを通して自分の気持ちを表現する事例や子供が持っている強みを生かしたカウンセリングの事例等、本校でのカウンセリングの現状について共通理解を図ったり、スクールカウンセリングについての演習を行ったりすることで、スクールカウンセラーの先生を含めた子供たちの支援について理解を深めました。

本校は、重点目標の一つに「命と人権を守る教育環境づくり」を挙げ、子供たちが安心して学び、生活できる教育環境の整備に取り組んでおり、家庭や地域、関係機関等と連携しながら子供たちの心身の健康を育んでいきたいと考えています。

スクールカウンセラーの上原先生への相談を希望される場合、また、気になることがありましたら学校までお知らせください。

文責:教頭 種子永

転退任式を行いました

定期異動により本校から13人の先生方が転退任することとなり、3月26日(水)、転退任式を行いました。

転退任式には子供達や保護者や放課後等デイサービスなど、たくさんの方々に来ていただきました。

先生方は、子供達や保護者、地域の方々への感謝、学校での楽しかったこと、子供達に大切にしてほしいことを伝えていました。

今までかもと稲田支援学校を支えていただいた先生方、本当にありがとうございます。先生方の今後のご活躍を祈念しています。

ホームページ200,000アクセス達成

去る2月16日に、本校ホームページへの累計アクセス数が200,000件に到達しました!

100,000件を達成したのが去年の1月31日だったので、およそ1年でさらに10万回の閲覧をいただいたことになります。見ていただいてありがとうございます!!これからも、学校の取組をたくさん発信していきたいと思います。

また、今年度学校として2件の表彰を受けました。一つは、熊本県教育委員会「体力向上優良校」もう一つは熊本県学校保健会「健康教育推進優秀校」です。その名に恥じぬよう、児童生徒の体力の向上、健康の維持増進に向けて、家庭や地域と連携しながら引き続き取り組んでいきたいと思います。

なお、表彰状は小中学部校舎玄関内に掲示しています。来校の折にはご覧ください。

これも学校の「軌跡」になっていくものだと思いながら掲示させていただきました。(文責:校長 土井)

卒業前の健康教育 ~当たり前だけど大事なこと~

高等部3年生では、卒業を前に「当たり前だけど大事なこと」として、健康教育が行われました。

今回は

1 睡眠と食事、排泄など「生活」について

2 歯のみがき方、歯周病など「歯・口の健康」について

3 服薬方法など「医薬品」について

4 体とこころなど「生と性、身近な相談機関」について

学習しました。

本校の最上級生として、明るく元気にみんなを引っ張ってくれている3年生。卒業後も健康で安全な生活を送ることができるよう、今回、学んだことを実践してくれることを願っています。

文責:教頭 種子永

山鹿市防災のつどいに参加しました。

1月17日(金)、高等部3年生が、あんずの丘で行われた山鹿市防災のつどいに参加しました。

防災のつどいでは、各ブースに展示されている非常食や救援物資など、防災に関する展示物を見たり、住宅地に見立てた箱を振動させ、地震によって液状化現象を起こす体験をしたりして、自然災害についての理解を深めました。

また、AED体験や消火体験を行い、非常時に適切な行動がとれるよう学習を行いました。

災害はいつ起こるか分かりません。防災に対する知識や意識を高め、災害が起こった時に適切な行動がとれるよう、継続した防災教育を行っていきます。

文責:教頭 種子永

鹿本農業高等学校生と交流学習を行いました。

11月18日(月)、鹿本農業高校3年生の皆さんと本校1年生が、交流学習を行いました。

まず、初めにグループごとに名前や好きな花や食べ物等を含めた自己紹介を行った後、パンジーやなでしこ、ネメシアの寄せ植えを行いました。

学習中は、本校生が鹿本農業高校生に苗の植え方や堆肥の量等、花苗栽培のことを教えてもらったり、学校生活の出来事を話したりしながら、楽しく、和やかに寄せ植えを作ることができました。

作成した寄せ植えは地域に「鹿本農業高校・かもと稲田支援学校共同製作」として設置していきます。

これからもコミュニケーションを図るとともに、農業の楽しさや大切さを知りながら、共に学びあっていきたいと思います。

文責:教頭 種子永

収穫の秋

10月に開催した「かもと稲田まつり」「かもいなフェス」の販売会では、中学部・高等部ともに作業製品を完売し、大きな達成感と人に喜ばれる幸せを味わうことができました。現在、気持ちも新たに、作業学習に取り組んでいます。

高等部農園芸班では、新たにズッキーニの栽培に取り組み、先日初めての収穫を行いました。

穫れも穫れたり(?)18本! うち2本を購入し、調理してみました。

つくった料理は2品。ひとつは「ズッキーニとナスの揚げ焼き」もうひとつは「ズッキーニとパプリカのラタトゥイユ」みずみずしいズッキーニが良い仕事をしています!どちらもおいしくいただきました。

生徒たちは作業学習を通して、働くことや社会参加の意義を理解し、必要な知識や技能を身につけるとともに、将来のよりよい職業生活と地域社会への貢献に向けて、実践的な学びを積み重ねています。

次回の販売会ではより多くの方々に喜んでいただける製品とおもてなしで皆様をお迎えする予定です。ご期待ください!!(文責:校長 土井)

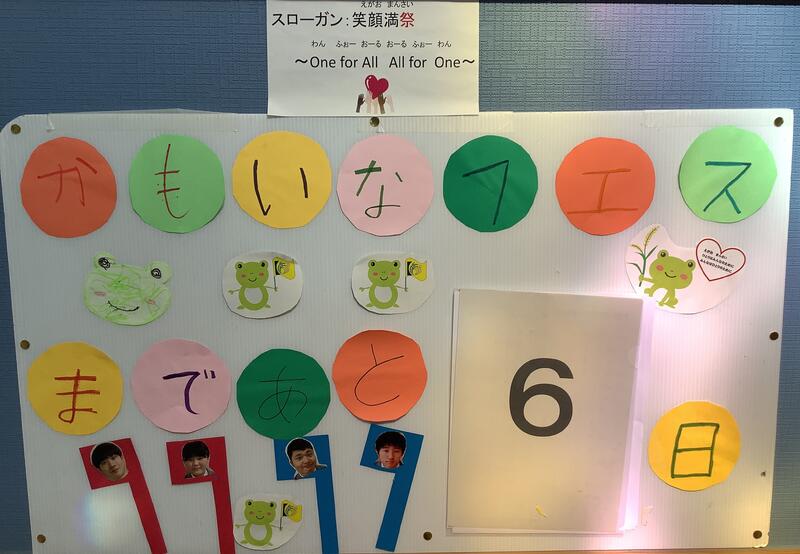

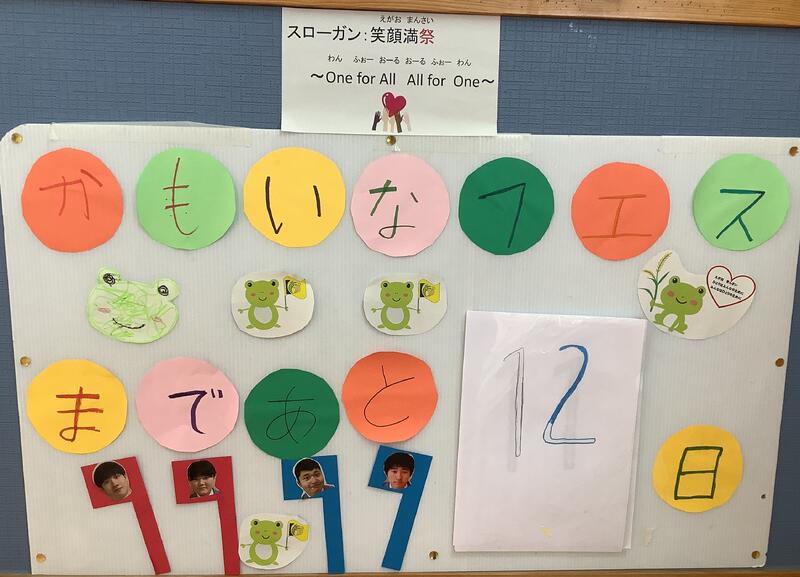

かもいなフェスに向けてその2

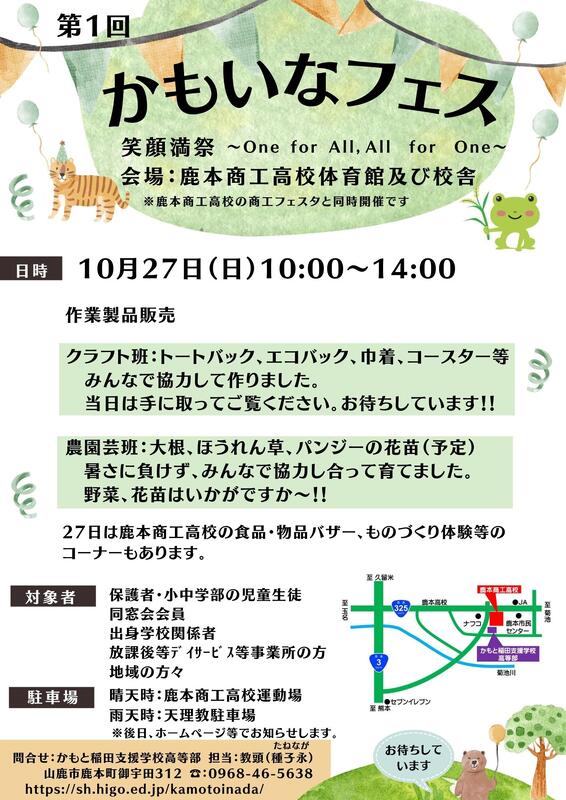

本校は、10月27日(日)、かもいなフェスを行います。フェスは、鹿本商工高校の商工フェスタと同時開催で、鹿本商工高校の生徒さんや地域の皆様ともかかわり、交流を図っていきます。

今回は、本校農園芸班の様子を紹介します。農園芸班はフェスに向けて、大根、ほうれん草、パンジーの花苗を育てています。

今年は、例年より暑く、植物がゆっくり成長していますが、かもいなフェスで少しでも多く出品できるよう、みんなで協力しながら育てています。

かもいなフェスのスローガンは笑顔満祭~One for All ,All for One~です。笑顔で取組む生徒たちの学習の成果をぜひ、ご覧ください。

文責:教頭 種子永

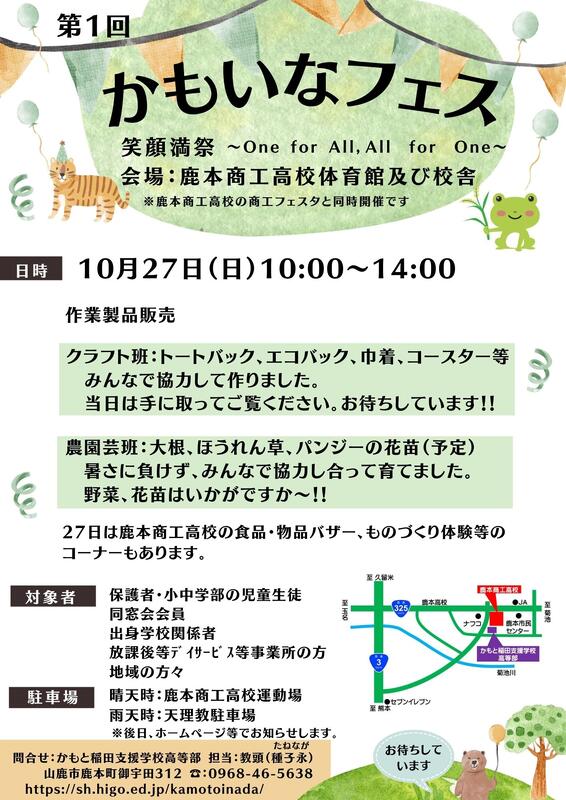

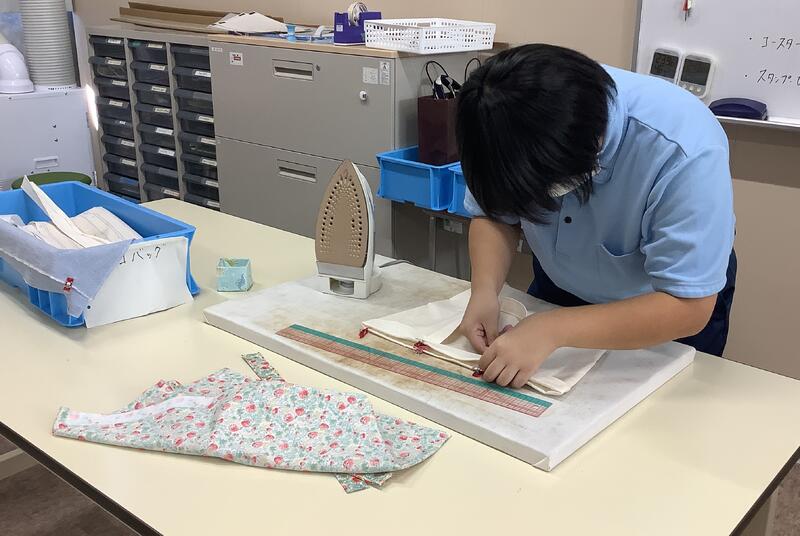

かもいなフェスに向けて

本校は、10月27日(日)、かもいなフェスを行います。フェスは、鹿本商工高校の商工フェスタと同時開催で、鹿本商工高校の生徒さんや地域の皆様ともかかわり、交流を図っていきます。

今回は、本校クラフト班の様子を紹介します。クラフト班はフェスに向けて、みんなで協力してトートバック、エコバック、巾着、ティッシュペーパーケース、コースターを作っています。いろいろな柄を用意していますので、当日は手に取って、ご覧ください。

かもいなフェスのスローガンは笑顔満祭~One for All,All for One~です。笑顔で取組む生徒たちの学習の成果をぜひ、ご覧ください。

文責:教頭 種子永