図書館での用事を済ませて校長室に戻っていたら、電気科1年の教室で何やら楽しそうな授業があっているのが廊下から窓越しに見えました。

机をくっつけてアクティブラーニングです。アクティブラーニング型の授業は、次期学習指導要領の目玉となることが濃厚になっていますが、学校現場では不安と混乱が続いています。私はこれを今後推進しないといけない立場にありますが、自分自身がそういう授業をやってきたわけでもないし、現在授業をやっているわけでもないので、何か後ろめたい思いも正直あります。そのような中、積極的に先生方が授業実践してくださっているのを見ると、とても嬉しくなります。

私が嬉しそうな顔をしていたからか、担当の上渕先生が廊下に出てきて、「先生が昔授業でやっていたクイズっぽい問題を今させています」とおっしゃったので、「そういえば昔これを解かせていたよな・・・」と懐かしくなり、教室をお邪魔しました。

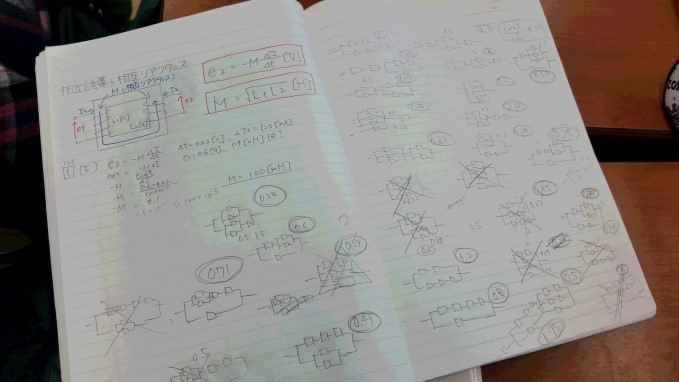

問題は、「1Ωの抵抗が5本あります。その全てを組み合わせて異なる抵抗は何通りできますか。またそのそれぞれの合成抵抗値を求めなさい」というものです。

生徒たちは机をくっつけて6つの班に分かれ、こうでもないああでもないと色々と話し合いながら、主体的、協働的に抵抗の組み合わせを考えていました。全部で23通りの組み合わせがあるのですが、アクティブラーニングにはもってこいの教材だと思います。

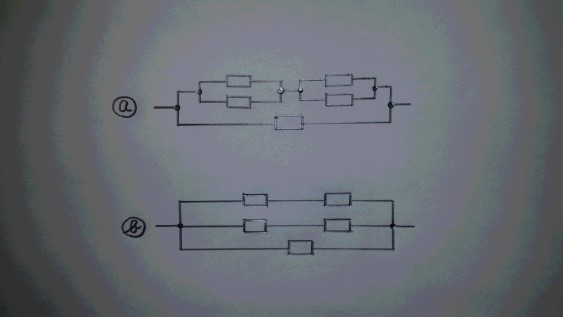

右のaとbのように、一見、形が異なる回路でも合成抵抗を計算してみると同じ値になることに気づいて不思議がる生徒もいましたが、このような経験を通して電気回路を瞬時に深く読み取る力はつくのではないかとも思っています。 右のaとbのように、一見、形が異なる回路でも合成抵抗を計算してみると同じ値になることに気づいて不思議がる生徒もいましたが、このような経験を通して電気回路を瞬時に深く読み取る力はつくのではないかとも思っています。

ちなみに、私は現役のころ、この題材を取り扱った後、「**Ω」を自分の出席番号で計算するように指示して宿題で出していました。全員答えが異なりますので、人のを丸写して提出できないのです!

また、コンデンサの合成静電容量の求め方を勉強した後は、「10μFのコンデンサが5本あります・・・」というように、コンデンサでも出題して、計算が逆になることを楽しませていました。 【校長 西 智博】 |