新着情報

ASⅡ 実験データ収集

11月14日(木)のASⅡです。

各班が実験データ収集に勤しんでいます。

鬼池方面では、久しぶりにドローンでイルカの撮影を行いました。

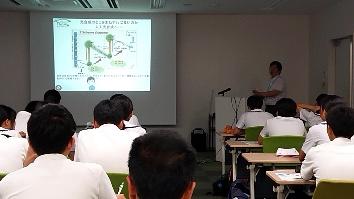

ASⅡ 高度な研究に向けて

11月14日(木)、ASⅡの時間に、崇城大学の宮坂教授と岩田大学院生が来校され、藻の培養方法をレクチャーしていただきました。

ガスバーナーの火を使い上昇気流を生み出し、上からのゴミや菌を簡易的に取り除いた状態で実験を始めました。

生徒たちだけで実験できるように、マイクロピペットの使い方や実験時の注意点を教えていただきました。

宮坂先生、岩田さん、ありがとうございました。

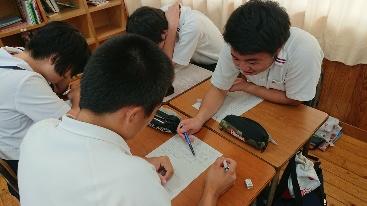

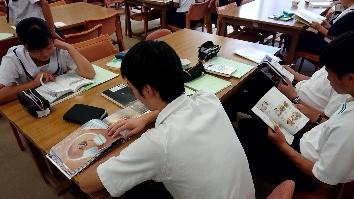

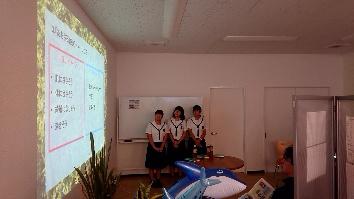

ASⅠ グループ研究

11月12日(火)のASⅠです。

山の麓と中腹、頂上といった地点の土を採取し、透水度を測っている班がいました。

また、本日のまとめをプレゼンテーションしている班もありました。

主体的に活動ができているようです。

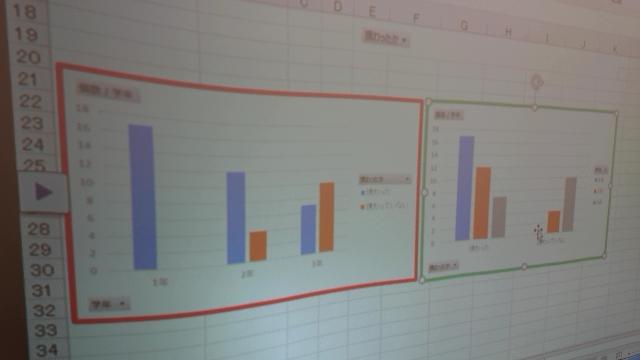

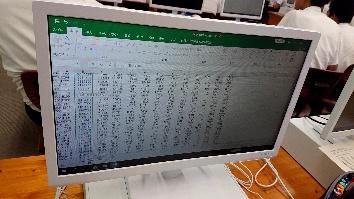

数科学探究Ⅰ データサイエンス③

11月11日(月)の数科学探究Ⅰです。

今回は、ピボットテーブルを用いたクロス集計について学びました。

同じデータでも、軸の設定の仕方により、説明が異なることがあります。

また、クロス集計に向いているデータの取り方も学ぶ機会となりました。

テキストはこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/text

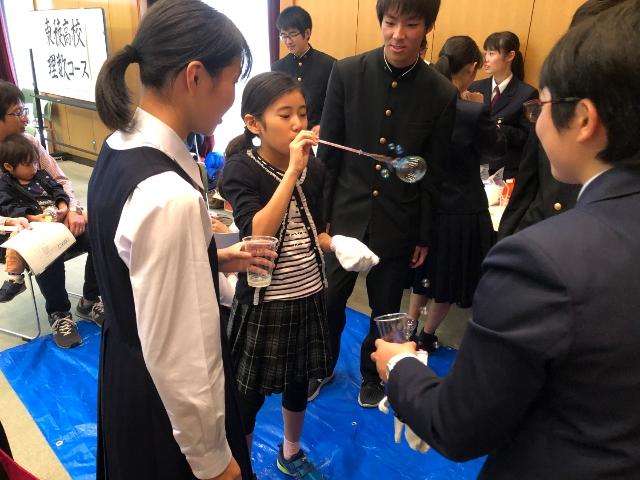

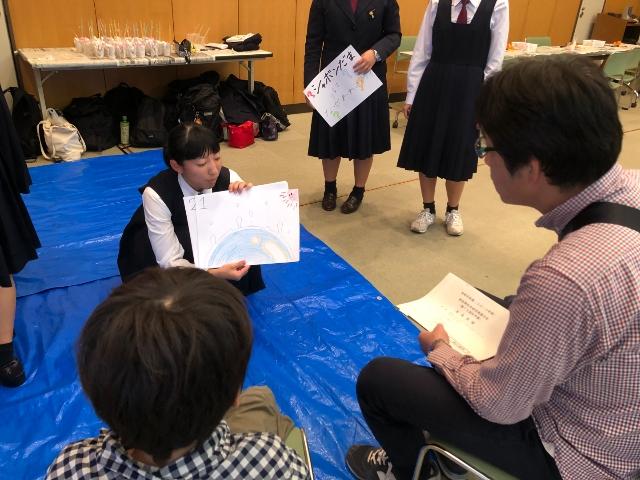

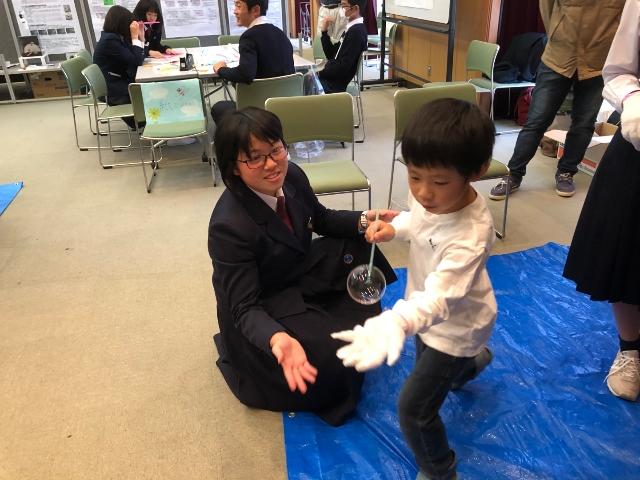

第79回科学展でのサイエンスアカデミー

11月9日(土)、熊本県環境総合センターにて第79回科学展が行われ、2年ASクラス13名が参加しました。

天草サイエンスアカデミーでも行った「割れないシャボン玉」の体験イベントを実施しました。

まず、どうしてシャボン玉が割れるのかを紙芝居で説明したあと、小麦粉、レモン、砂糖をシャボン玉液と混ぜ合わせどれが1番割れにくいのかを実験してもらいます。

そうすると、シャボン玉の粘度が上がる砂糖が一番割れにくくなります。

小学生は自分でシャボン玉を膨らませ、軍手をつけた手でシャボン玉をポンポンして割れにくさを体験しました。

最後にどうして砂糖を入れるとシャボン玉が割れにくくなるのかを説明し小学生の学びとしていました。

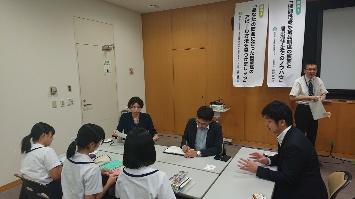

科学部への助言

本日、Next Publishing 編集長の錦戸様と天草海部の正角様が来校されて、科学部の活動を見ていただきました。

錦戸様は本校の卒業生で、慶應義塾大学の先生方が執筆された「SDGs白書」の編集を担当された方です。

正角様とともに17日の発表のプレゼンを見ていただき、アドバイスをもらいました。

ASⅠ グループ研究

11月5日(火)のASⅠです。

グループ研究再開です。

1月の研究発表会までの見通しを立て、研究計画を練り直しました。

事前準備を行い、実験データをとっている班もありました。

栖本町かっぱ祭りでの研究発表【科学部】

11月4日(日)、栖本町で行われたかっぱ祭りに参加しました。

栖本中学校1年生や天草海部の方々と連携して、来場者の方々に海水準変動の研究発表を行いました。

STI for SDGs アワード 次世代賞に輝きました!

科学部海水準班が「STI for SDGs アワード 次世代賞」に輝きました!

このアワードは、科学技術振興機構(JST)が、科学技術イノベーション(Science Technology and Innovation:STI)を用いて社会課題を解決する地域における優れた取組を表彰することで、当該取組のさらなる発展や同様の社会課題を抱える地域への水平展開を促し、もって持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)の達成に貢献することを目的として、今年度から創設されたものです。

企業や自治体、大学を主とする応募総数50件と公表されています。

科学部のみなさん、おめでとうございます。

プレスリリースはこちら → https://www.jst.go.jp/pr/info/info1401/besshi1.html

※写真は、10月に行われた面接審査後に撮影したものです。

ASⅡ SSHマレーシア海外研修説明会

10月31日(木)、ASⅡの冒頭にSSHマレーシア海外研修の説明がありました。

昨年度の様子を見て概要をつかみ、申し込み方法や、選抜方法の説明を受けました。

マレーシアに滞在する3日間で多くの学びを得ることができる研修ですので、しっかり考えましょう。

ASⅠ 2サイクル目の研究計画作り

10月29日(火)のASⅠです。

先日行われたポスターセッションの振り返りと、課題研究ルーブリック自己評価を行いました。

今後、各班の研究を改善し、1月末のプレゼン予選会に臨みたいと思います。

授業と課題研究の相関を考える【職員研修】

10月23日(水)、職員研修を実施しました。

今回は、生徒の課題研究要旨を教材として、各教科の専門性の高まりが課題研究の質を高めるという視点を共有することが目的です。

事例発表の後、個人研修、グループ研修を行いました。

この後、今回の事例をまとめ、教科横断的な視点まで共有できるようにしたいと思います。

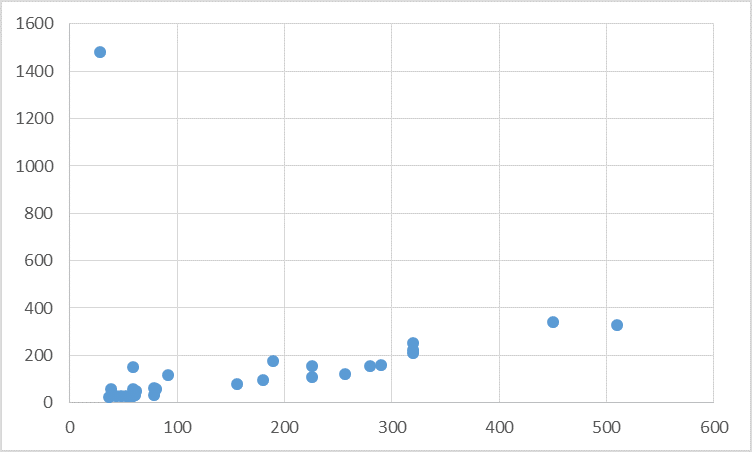

数科学探究Ⅰ 「データサイエンス②」

10月21日(月)の数科学探究Ⅰです。

前回から始まったデータサイエンスの続きです。

代表値をExelで求める方法を確認し、相関図を描きす。

その後、1つだけある外れ値を相関図で把握し、適当な平均値の求め方を話し合いながら考えました。

テキストはこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/text

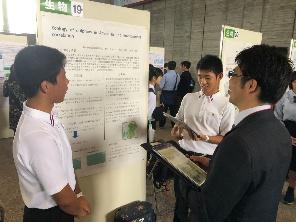

熊本県生徒理科研究発表会結果【科学部】

10月20日(日)、崇城大学薬学部で行われた熊本県生徒理科研究発表会に出場しました。

地学部門2件、生物部門1件、化学部門1件にエントリーし、全て優秀賞でした。

今年度入部した1年生が始めた研究発表が多かったこともあり、課題が多く見つかりました。

この経験を今後の糧に、研究活動に励みたいと思います。

九州大学アカデミックフェスティバルでのポスター発表!

10月19日(土)、九州大学伊都キャンパスで行われた九州大学アカデミックフェスティバルに、2年ASクラスが参加しました。

午前中にトークショーを観覧し、午後からのポスターセッションに臨みました。

直接、大学の先生方から助言を頂く機会となったため、これを今後に活かしたいと思います。

また、最優秀賞及び優秀賞に選ばれた発表は、どれもレベルが高く、各班の参考となりました。

ASⅡの研究発表をSkypeで土坪高校に向けて行いました

10月17日(木)、韓国土坪高校とのSkype合同授業を実施しました。

天草高校SSHの目的の一つである海外との学術交流を形にしたものです。

詳しい交流内容は、土坪高校交流のページ(下記URL)をご覧下さい。

ASⅠ・Ⅱ ポスター中間発表【天草×拓心×上天草】

10月15日(火)、天草高校体育館においてASⅠ・Ⅱのポスター中間発表会を実施しました。

この会では、今までの研究成果を発表するとともに、相互評価票を用いて、他者を評価することにも取り組みます。

また、今回は『地域との協働事業』に採択されている天草拓心高校と上天草高校との合同実施となりました。

ポスターだけでなく、補助資料を作成している班もあり、様々な工夫が見られました。

今回で得た学びを、各班、各校で活かしてほしいと思います。

天草の水を科学する

10月10日(木)、ASⅡで天草の水を科学している班が、天草市役所を訪問しました。

天草市の地下水や上水道の利用状況について伺い、場所ごとに成分が異なることがわかりました。

また、限られた地域で地下水を利用していることもわかり、比較をすすめていきたいと思います。

天草市生活環境課及び水道局のみなさま、ありがとうございました。

ASⅡ・Ⅲ グループ研究

10月10日(木)のASⅡ・Ⅲです。

ASⅢは論文作成、ASⅡは来週行われる校内ポスターセッション、土坪高校合同授業、九大アカデミックの準備を行いました。

ASⅠ 中間ポスター発表に向けて

10月8日(火)のASⅠです。

実験を行いデータを集めたり、来週に迫る中間発表の準備をしたりと、各班が目的をもって活動していました。

1年生にとっては、はじめての発表となります。

準備、頑張ってください。

数科学探究Ⅰ「データサイエンス①」

10月7日(月)の数科学探究Ⅰです。

今回から、データサイエンスに挑戦します。

まずは、Exel関数の練習と、相関図作成の練習を行いました。

今日は、この基本操作の練習(データサイエンスの入り口の入り口)で終わってしまいました。

次回も同じ内容を取り扱い、自在に操れるように練習したいと思います。

教材はこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/text

機能性表示制度セミナーに参加しました

くまもと県民交流会館パレアで行われた機能性表示制度セミナーに、2年あおさ班が参加しました。

これは、あおさ班の取り組みを応援して頂いている天草市役所の紹介で、参加したものです。

セミナー後に、バイオクラスター推進協議会プロジェクトマネージャーとの対話があり、様々な助言を頂きました。

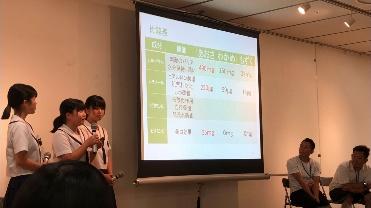

天草バージョンアップサミットでの発表

10月5日(土)、天草市民センターで行われた天草バージョンアップサミットに、2年あおさ班が出場しました。

天草宝島起業塾の後にも、コツコツと研究活動を続け、このような大舞台が巡ってきました。

会場には起業家や投資家の方もおられ、とても有意義な時間となりました。

Ama-bizホームページはこちら → http://ama-biz.jp/avs20191005/

SSH掲示板 世界はこの先にある!

現在のSSH掲示板(1・2年棟2Fの中央階段そば)です。

2年ASクラスが関西研修で頂いてきた資料や、先日行われた九州SSH担当者交流会で発表されたポスターが掲示されています。

113番元素ニホニウムの成り立ちや、天草高校SSHの強みなど、興味・関心が高まるものが多くあります。

生徒のみなさんも、一読してみてください!

ASⅠ グループ研究

10月1日(火)のASⅠです。

15日に行われるポスターセッションに向けて、発表準備が着々と行われています。

同時進行で、実験も行われていました。

九州SSH担当者情報交換会 in 日田高校

9月30日(月)、大分県立日田高等学校で九州SSH担当者情報交換会が行われました。

これは、九州地区のSSH校24校の担当者が集まり、今後のSSHの方向性等を学び、各校の取組を情報交換する目的で毎年開催されています。

今年度は、各校が力を入れている取組をポスターで発表するという斬新な形式です。

天草高校は、地域に学び、地域を科学し、地域に貢献するという特色を発表しました。

来年は熊本県開催となります。

主催して頂いた日田高校をはじめ、大分県の関係者並びに、文部科学省、JSTのみなさま、お世話になりました。

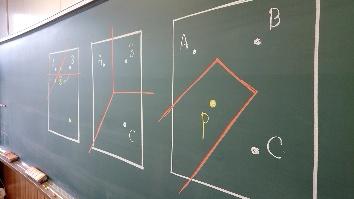

数科学探究Ⅰ「新しい定理を作る」

9月30日(月)の数科学探究Ⅰです。

今回は、三平方の定理を拡張して、新たな定理を作り出すことに挑戦します。

みなさんは、すべての自然数をいくつかの平方数の和で表したいとき、いくつの平方数が必要だと思いますか?

教材はこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/text

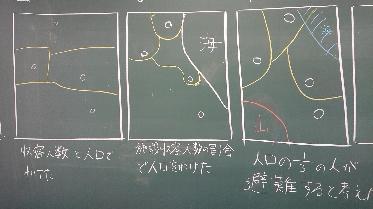

数科学探究Ⅰ「コンビニ出店問題と天草の防災問題③」

9月26日(木)の数科学探究Ⅰです。

前回考えた天草の防災問題に関する問題点を話し合い、よりよい避難の仕方の提案を、グループでまとめました。

人口分布や避難所の収容人数など、重みを変えながら、考察しました。

■テキストはこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/text

ASⅠ グループ研究

9月24日(火)のASⅠです。

10月15日(火)に行われるポスターセッションを目標に活動しています。

パソコン室ではポスター作成、教室や図書館では研究活動といったように、役割を分担しながら進めていました。

天草ケーブルテレビで世界大会の特集が放映されます

9月22日(日)から約2週間、天草ケーブルテレビ10chで、科学部海水準変動班の世界大会への挑戦が特集として放映されます。

“12:00” と “21:00” の 1 日 2 回放送です。

つくばサイエンスエッジから、世界大会までの取り組みがよくわかるものとなっていますので、ぜひご覧ください。

天草の文科省指定校担当者会を実施しました

9月20日(金)、天草高校SSH研究部室において、第1回天草管内県立学校における文部科学省指定校担当者会を実施しました。

みなさんは、天草管内に3つの文部科学省指定校があることを知っていますか?

①天草高校:スーパーサイエンスハイスクール(SSH)

②天草拓心高校:地域との協働による高等学校教育改革推進事業(プロフェッショナル型)

③上天草高校:地域との協働による高等学校教育改革推進事業(地域魅力化型)

今回は初めてであったため、各校の取り組みの紹介や情報交換を行いました。

今後も、天草管内でできる指定校間の連携の形を模索します。

■ 天草拓心高校HP → https://sh.higo.ed.jp/amakusatakushin/

■ 上天草高校HP → https://sh.higo.ed.jp/kamiamakusa/

■ 地域との協働HP → http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/1407659.htm

ジャパンシステム株式会社からの助言

9月19日(木)、五和町に支社があるジャパンシステム株式会社の横瀬様から、科学部の研究に対する助言を頂きました。

科学部1年生が、JISを用いた地震の発生源のモデリングを行っており、専門的なパソコン技術を学ぶ機会となりました。

横瀬様、ありがとうございました。

ASⅡ・Ⅲの様子

9月19日(木)のASⅡ・Ⅲです。

ASⅡでは、グループでディスカッションしながら、実験データを集めています。

ASⅢでは、研究論文作成を行っています。

天草陶石の表彰状!

9月18日(水)、天草宝島起業塾で最優秀賞を獲得した2年あおさ班に、天草陶石で作ったプレートが授与されました。

高浜焼で有名な寿芳窯の作品です。

本校SSH運営指導委員でもあられる天草市役所経済部長の松元様から手渡されました。

数科学探究Ⅰ「コンビニ出店問題と天草の防災問題②」

9月18日(水)の数科学探究Ⅰです。

今回は、前回学んだコンビニ出店問題を天草の防災問題に関連付けて、どの地域の方々がどこに避難するとよいのかを考えました。

最後に、自分たちで導き出した分割法の問題点を話し合いました。

■ テキストはこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/text

ASⅠ グループ研究 県立大学生とのディスカッション

9月17日(火)のASⅠです。

グループ研究が本格化し、実際にプランに従って実験する班も多くなってきました。

そして、今日は熊本県立大学総合管理学部に通う卒業生たち来てくれました。

主に、起業を考える班にアドバイスして頂きました。

数科学探究Ⅰ 「コンビニ出店問題と天草の防災問題①」

9月10日(火)の数科学探究Ⅰです。

今日から3時間で、コンビニ出店問題と天草の防災問題というテーマに取り組みます。

A,B,Cという3つのコンビニが立地している中、新店舗Pをどこに出店するのかを考えました。

条件として、人はもっとも近いコンビニにいくものと仮定しています。

みなさんも、考えてみてください。

■ テキストはこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/text

“まちゼミ”でのプレゼン②

9月8日(日)、天草市役所主催の“まちゼミ”という企画第2段です。

1年農業班、2年観光班、2年あおさ班がプレゼンテーションを行いました。

会場は、前回と同じAma-bizです。

農家の方や、観光協会の方、起業支援者など、様々な方面からのアドバイスがあり、とても貴重な会となりました。

ASⅡ・Ⅲ 研究活動再開

9月5日(木)のASⅡ・Ⅲです。

ASⅡは、夏の発表会や研修を活かす話し合いを行い、グループ研究を再開しました。

ASⅢは、今までの研究活動を論文にまとめることに挑戦します。

“まちゼミ”でのプレゼン

9月4日(水)、天草市役所主催の“まちゼミ”という企画で、2年あおさ班がプレゼンテーションを行いました。

会場は、Ama-bizです。

実際に、化粧品を製造・販売をされている業者の方などが参加されており、具体的なアドバイスを頂きました。

ASⅠ グループ調査

9月3日(火)のASⅠです。

2学期はじめということもあり、夏休みの調査についての確認から行いました。

インタビュー結果をまとめたり、実験を行う班もありました。

10月に実施する中間発表に向けて、ASⅠは、活動再開します。

同窓会のHPにGLSと関西研修の記事が掲載されています

同窓会のホームページに、関西研修やグローバル・リンク・シンガポール(GLS)の記事が掲載されています。

同窓生の方々の視点から書いてある記事になりますので、ぜひご覧ください。

■関西あまたか会の関西研修 → http://amatakakansai.sakura.ne.jp/wp/2019/09/01/sshtraining_kansai2019/

■関西あまたか会のGLS → http://amatakakansai.sakura.ne.jp/wp/2019/09/02/globol-link-singapore-2019/

■関東あまたか会のGLS → http://kantou-amatakakai.com/index.html

■中京支部のGLS → http://amachu.iinaa.net/index.html

第2回SSH担当者会

9月2日(月)、第二高校においてSSH担当者会が行われました。

熊本県教員委員会主催で、SSH4校(第二、熊本北、宇土、天草)などの担当者が参加しました。

12月1日(日)に行われる熊本県スーパーハイスクール指定校合同発表会の日程や、次年度の九州SSH担当者会の日程を詰めました。

また、各校のHPを閲覧し、それぞれの特徴を共有しました。

SSH関西研修(スパコン京)

スーパーコンピュータ京のあった理化学研究所計算科学研究センターを訪問しました。

現在、ポスト京「富岳」に移行しているため、展示室のみの見学となります。

スーパーコンピュータを用いたシミュレーションの役割などを学びました。

https://www.r-ccs.riken.jp/jp/

SSH関西研修(理研BDR)

8月28日(水)、関西研修最終日です。

神戸にある理化学研究所生命機能科学研究センター(BDR)で、ライフサイクルの研究について学びました。

高橋SCから生物研究の基本となる「みる」「ならう」「あやつる」について、理研の研究成果をもとにしながら説明を受けました。

次に、平賀SCにも加わって頂き、展示室と実験室を見学し、透明マウスやプラナリアなどについて学びました。

本校生からの質問も途切れることなく、充実した研修となりました。

高橋SC、平賀SC、理化学研究所の皆様、ありがとうございました。

SSH関西研修(大阪市立大学研修)

8月27日(火)の午後は、大阪市立大学の人工光合成研究センターでの研修です。

天尾センター長より、光合成の仕組みの一部を人工的に再現し低炭素社会を目指すことの重要性を学びました。

ASクラスの課題研究を基にした質問も多くあり、関心が高まったようです。

天尾様、御講演ありがとうございました。

人工光合成研究センター → http://www.recap.osaka-cu.ac.jp/

SSH関西研修(大阪大学研修)

8月27日(火)、関西研修2日目です。

午前中は、大阪大学において高野先生から、データサイエンスを学びました。

基礎的な理論から実際に行われている研究内容まで、幅広く具体的に教えて頂きました。

また、本校卒業生であり理学部大学院所属の野下くんから、大学での学びや、生活といった話をして頂きました。

高野先生、野下くん、ありがとうございました。

■数理・データ科学教育センター → http://www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/

→ https://twitter.com/OU_MMDS/status/1166860304182992896

SSH関西研修(先端企業研修)

関西研修の先端企業研修です。

大阪府内の先端企業3社を訪問し、科学技術に対する考え方や、社会貢献の在り方などを学ぶことが目的です。

概要説明の後に、工場や展示場の見学、そして質疑応答といった形で行われました。

また、企業側から「SSHの理数系教育が、みなさんにどのように役立つか考えたことがありますか?」といった質問もあり、有意義な時間となりました。

①ダイキン工業株式会社 https://www.daikin.co.jp/

ヒートポンプという考え方や何種類もの空調設備の仕組み、技術者になるために必要なことなどを学びました。

②塩野香料株式会社 https://www.shiono-koryo.co.jp/

天然由来の香料と合成香料の違いや、香りを調合し、目的とする香りを作り出す過程について学びました。

③大陽日酸株式会社 https://www.tn-sanso.co.jp/jp/index.html

幅広い分野で活用価値のある液化ガスや、3つの熱伝導を学び、液体窒素を用いた実験を体験しました。

SSH関西研修が始まりました!

8月26日(月)、今年度の関西研修がスタートしました。

大阪駅に着くと、関西あまたか会の山中会長はじめ6名の同窓生の方々が歓迎してくださいました。

今から3班に分かれ、企業研修を行います。

試料採取

8月24日(土)、(株)ホープ建設コンサルタント に出向いて、試料を採取させていただきました。

写真はその様子です。

10月の発表会に向けて頑張ってます。