新着情報

【ATⅡ】7月のARP発表会に向けて

5月28日(火)7限目のATⅡです。

生徒たちは7月の探究成果発表会に向け、研究活動を継続していました。

上の写真の班は、天草の飲食店やカフェなど、観光客に訪れてほしいスポットをまとめたホームページを作成しています。

上の写真の班は、銀天街班とデップルパイ班です。

銀天街班は、「まちはみんなの遊園地」が行われた日に銀天街を訪れた訪問客数を時間帯を分けて調べていました。

デップルパイ班は、デコポンを使ったパイを作成し、25人に実際に試食してもらい、その感想をアンケートで尋ねていました。

発表会ではATⅡの生徒たちはポスター発表や、ステージ発表を行います。

本番は緊張すると思いますが、2年間のATの研究の節目となります。

皆さんがんばってください!

【ATⅠ】 天草市×熊本大学 連携講義 3日目

本日7限目は、天草市×熊本大学 連携講義の3日目でした。

今回は、天草市役所産業政策課 主任 嶋﨑健介様より、天草で働く身近な大人たちに焦点を当てた講義が行われました。

「天草はなくなりません!」と最後に力強く伝えられた嶋﨑様。天草を良くしようと立ち上がる大人たちを近くで見ているからこその言葉だと思います。そして、嶋﨑様自身も持続可能な天草を目指して奮闘される身近な大人の一人です。嶋﨑様の言葉に一人一人、考えることがあったのではないでしょうか。

また、熊本大学の尾山 真先生からは、これまでの講義の振り返り、そしてグループワークを行っていただきました。「天草に住んでいなくても天草に関わり続けることができる」と尾山先生はおっしゃいました。直接関わらなくても地元へ思いを馳せる、地元のために何かをしてみようと考えてみる。そんな小さな一歩が、大切な地元を守ることにつながっていくのです。

連携講義最終日である6/11は、今まさに天草で頑張っている大人たちの話を聞く時間です。自分の将来のためにも主体的に取り組み、実りある時間にしてほしいです。

【ASⅠ】探究スキルアップ講座①課題研究の全体像

ASⅠでは、本日より探究スキルアップ講座がスタートしました!

本日のテーマは「研究の全体像」を掴むというものでした。

6限目の時間では、SSH研究部主任の宮﨑先生より研究の全体像について講義を行って頂きました。そのなかで、研究とは「未知のものを既知にする活動」であることや、「課題研究」と「自由研究」の違い、「地域課題の解決」を研究の対象とすること、研究活動にやってはいけないこと、などについての学びを深めていきました。

7限目の時間では、6限目に実施された講義の内容を踏まえた上で、先輩の発表の様子を視聴する活動を行いました。そのなかで、発表を見る際に「自分だったらどこに・何に着目して見るか」ということを事前に考えて、着目したいポイントについて他者と共有し、それを明確にした上で発表の様子を視聴しました。そして発表を視聴しての気づきについてまとめ研究や発表において重要なことは何であるのかを一人一人が真剣に考える様子が見られました。

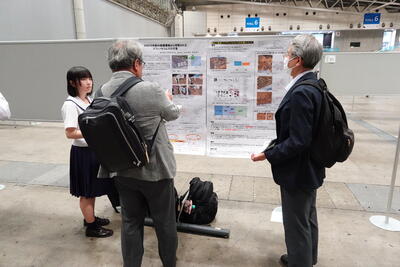

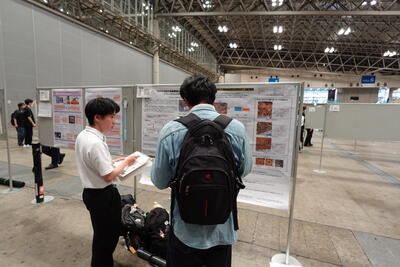

【科学部】日本地球惑星科学連合2024年大会(2日目)

本日は本番です。

発表コアタイムは午後からでしたが、化石班の3人は午前中から精力的に発表していました。

自分たちの考える結論の不備を指摘されるなど、厳しい意見もいただきました。

3人は落ち込みつつも解決策を探るために専門家の方々とディスカッションしていました。

強行軍の旅程でしたが、今後の研究の深化につながる学びの大きい大会参加となりました。

【科学部】日本地球惑星科学連合2024年大会(1日目)

科学部化石斑3名が日本地球惑星科学連合2024年大会にて発表します。

本日は移動日であり、千葉市内まで移動しました。

午後に到着しましたが、夕食後にミーティングにて発表練習を行いました。

明日の発表では、自分たちが導き出した結論を専門家の皆さんに伝えるために一生懸命発表したいと思います。

【科学部】鹿本高校との共同研究が始まりました

これまで天草内で地道に研究を続けてきたホタル班の研究が広がりを見せています。

本日は鹿本高校(SSH校)とのオンラインミーティングが行われました。

鹿本高校の3名の生徒さん(1,2年生)と、本校科学部ホタル班の3名の生徒(2年生)が初めて交流しました。

本日は本校から研究手法のレクチャー等が行われました。

今後、データの処理のレクチャーを経て、研究結果・考察を交えてのディスカッション等を予定しています。

研究の連携だけでなく、ホタル保護の活動が県下に広がるように頑張っていきたいと思います。

【ASⅢ】仮評価を行いました/ Tentative Evaluation Today

本日のASⅢでは、まず、SSH主任の宮﨑先生より7月末に行われるサイエンスインターハイ@SOJOについての説明があり、その後、C2「考察し結論を導く」の仮評価を行いました。昨年度は週2時間の時間を活用して研究もずいぶん進めることができましたが、それでも仮説の検証について、数値を用いて具体的に説明できている班と、そうでない班が見られます。各班、現在の状況や7月の本評価までに達成すべきことについて、班員同士や担当者とのディスカッションを入念に行っていました。

7月18日に天草市民センターで行われるARP探究成果発表会まで、気がつけば2ヶ月を切りました。昨年度ポスター発表を行った班はスライド発表、スライド発表を行った班はポスター発表となっており、それぞれ研究と並行して発表準備を進めているところです。探究成果発表会当日は評価項目D2(プレゼンテーション)の評価日でもあるため、本日の授業ではルーブリックを改めて確認し、自分たちの研究についての振り返りを行いました。3年生が主役の探究成果発表会。試行錯誤を積み重ねながらこれまで頑張ってきたことが、きちんと見る人に伝わりますように。

In today's AS III, Mr. Miyazaki, SSH head teacher, first explained about the “Science Inter-High @ SOJO” to be held at the end of July. Then we had a tentative evaluation of C2, in which they will be evaluated on "Consider and Draw Conclusions." At the moment, some groups can explain the verification of their hypotheses using numerical values, while some others are still struggling. Each group had discussions about the current situation and what they should accomplish by the time of their main evaluation scheduled in July.

We have less than two months to go before the ARP Inquiry Results Presentation to be held on July 18 at the Amakusa Civic Center. The groups that made poster presentations last year will make slide presentations, and the groups that made slide presentations will make poster presentations on that day. Since the ARP presentation day is also the evaluation day for assessment item D2 (Presentation skill), students reconfirmed the rubric and reflected on their own research today.

We hope that their efforts, which have been made through a process of trial and error, will be conveyed to the audience on their big day!

【ASⅡ】班編制、できるかな♪ / Making Research Groups

テストも終わり、久々のASⅡです。今まで、周りの生徒や先生とディスカッションをしながら、研究テーマを色々と練ってきた生徒たち。今週と来週で、そろそろ研究班を編制しよう!ということになりました。生徒たちは隣の席の友人と話したり、あちこち歩いて仲間を勧誘したり、班を編制すべく思い思いに動いています。少し、ディスカッションの様子を覗いてみました。

古民家の耐震をテーマにしようと考えている班には、3名が集まっています。古民家の耐震の下調べとして、まず何を

調べなければならないかについて熱心に話していました。まず、出てきた意見は古民家の「構造」。それから...? みんな顔を見合わせています。しばらく時間を置いて、「地震のとき、古民家はどのような揺れ方をするか」「どの箇所がどのように破損するか」など、様々な意見が出てきました。一般的に、耐震化がなされていない建物は地震に弱いというイメージですが、果たして本当にそうなのか、弱いとしたら、どの部分が弱いのか? もっと具体的に調べてみる必要がありそうですね。

また、運動学や運動力学に関する研究をしようと考えている生徒もいます(今のところ1人のため、班員募集中だそうです!)。何やら、先日行われたスポーツテストを1つの材料にしたいと考えているようですが.... さて、種目も様々なスポーツテストの、どこに焦点を当てるべきか? どのようにデータを取っていくのか?? 他の班の生徒も巻き込んで、物理の先生とのディスカッションが始まりました。例えば、反復横跳びでいい記録を出すには...? この種目では、左右の線と線との間を行ったり来たりする際、「素早く運動の向きを切り替える」動作が必要です。では、切り替える仕組みや力の働きはどうなっているか? 足のどの筋肉がどのように伸びたり縮んだりしているか? また、それらの動きのデータを、どのように取っていけば良いのか? 話せば話すほど、アイデアは広がっていきます。ディスカッションって面白いですね!

来週の終わりには、研究班がある程度固まっていることと思います。しっかり話して、調べて、自分がやりたい研究をすすめていけるといいですね。

Exam week is over and it’s time for AS II again! Students have been discussing various research topics with others, but it’s about time they need to form research groups so that they can actually start researching! The students are talking with their friends sitting next to them or walking around to find someone to work with. Let’s have a closer look at two groups discussing passionately.

Here are three students who are planning to study earthquake resistance in old houses. They are talking enthusiastically about what they need to investigate first. The first opinion that came up was the structure of old buildings. And then...? After some time, various opinions came up, such as "how old houses shake during an earthquake" and "which parts of the houses are damaged.” Many of us believe that old buildings without earthquake-proofing are sure to be vulnerable to earthquakes, but is this really the case, and if so, which parts are weak? It seems that more previous research is needed.

Another student is thinking of doing research on kinematics or kinetics. To start with, he is thinking of analyzing the result of the “Physical fitness test” last week, which shows the students’ athletic ability. Speaking of the “Physical fitness test,” we have more than ten items, such as the 50 m run record or standing broad jump. So, which record of the test should we use, and how will we get enough data? He started a discussion with the physics teacher, involving a student from another group. They decided to give “Repetitive horizontal jump” for example. When going back and forth between the left and right lines in this event, it is necessary to quickly switch the direction of motion. So, how does the switching mechanism or force work? Which muscles in the leg are being stretched or contracted? Also, how should we take data on these movements? The more they talk, the more ideas they get. Discussions are interesting!

By the end of next week, they will have succeeded in making research groups according to what they want to study in this class. I hope they will enjoy their discussions so that they can deepen their research!

日本地球惑星科学連合2024年大会参加に向けて

26日に幕張メッセ(千葉県)で行われる「日本地球惑星科学連合2024年大会」に科学部化石班が参加します。

この大会は、全国の高校生が地球科学に関して発表する規模の大きな大会です。

参加する生徒たちは、過去の研究論文を読み込み、自分たちの結論を導き出していました。

さて、生徒たちの結論に対して研究者の方々からは、どのような意見をいただけるのでしょうか。

生徒たちはドキドキわくわくな様子でした。

【ASⅠ・ATⅠ】 天草市×熊本大学 連携講義 2日目

本日7限目は、天草市×熊本大学 連携講義の2日目でした。

前回とは違う並び方、班編制にドキドキの生徒たち・・・。自己紹介やグループワークでは、いつもよりも先輩らしい2年生の姿も見られ、学年を跨いで交流する良い機会になりました。

今回も前回同様、地域創生のために立ち上がっている大人たちについて講話をしていただきました。

生徒たちはみんな「将来は天草から出よう」と考えながらも、「自分の地元がなくなるのは嫌だ」という気持ちを持っています。地元へ思いを馳せ、どんな課題があるかな?どうすれば解決できるかな?自分の知らないところで地元を守ろうと奮闘している大人がいるんだな。いろいろなことを考えたことだと思います。

ぜひ、今回の講話で感じたこと、考えたことを今後のASやATでの研究につなげていってくださいね。