つなぐ・つながる・つくりだす

熊聾時々新聞

今、熊聾では・・・(その261)

小学部の朝自習の風景です。(全学級を写真に収めることはできませんでした。)

どの子も黙々と一生懸命それぞれの課題に取り組んでいる様子が伝わってきました。何事も習慣化してくれば、それが当たり前のことになり、内容の定着に繋がっていきます。家庭学習も同じで、習慣化が大切ですよね。

少し難しい話になりますが、私たちがいろんなことを覚え、また練習によってさまざまなことが出来るようになるのには、脳のある働きが関係しています。端的に言えば、それは脳内の情報伝達を効率よくするための「シナプス結合」という働きです。学習・記憶をより確かなものにするためには、このシナプス結合が重要だと考えられています。このシナプス結合が起きるためには、約100日かかると学んだことがあります。そのような意味からも習慣化を促すためには、少なくとも3カ月程度は継続して取り組むことが必要だと言えますね。違う見方で、先生たちの立場からすれば、3カ月続けて何らかの変化が見られないときには、指導方法や内容の工夫等について、再検討することも視野に入れておくべきでしょう。

苦手なことの克服を目標に掲げている子供たちが沢山います。もちろん、苦手なことも克服しながら、好きなこと・得意なことについては、どんどん伸ばしていきましょう。

令和3年6月18日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その260)

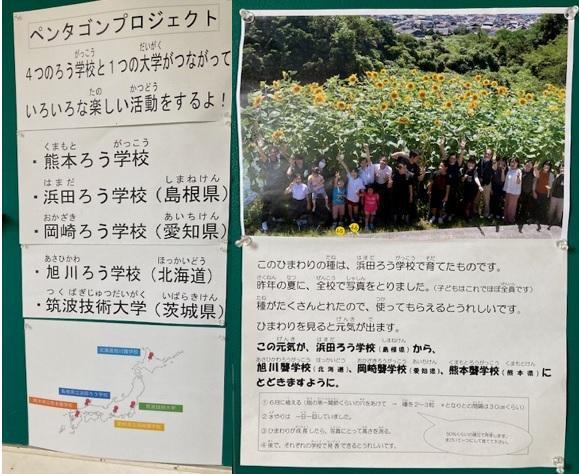

「ペンタゴンプロジェクト ~part.2~」

島根県立浜田ろう学校の皆さんから、ペンタゴンプロジェクト第1弾としてひまわりの種(昨年とれた種だそうです。)が本校に届きました。

ひまわりの種と併せて写真やメッセージもいただきましたので、小学部理科室前の廊下に掲示しています。

いただいた種は正門付近の露地に植える予定です。浜田ろう学校の皆さん、本当にありがとうございました。

令和3年6月17日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その259)

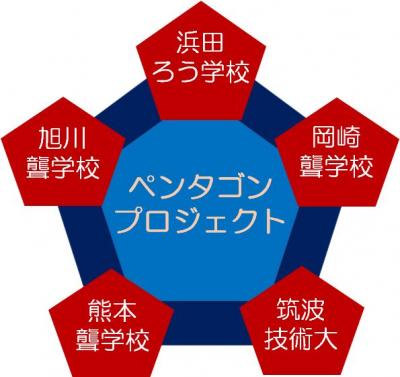

「ペンタゴンプロジェクト ~part.1~」

昨年度末、岡崎聾学校の鹿嶋校長先生からのお声掛けで、「ペンタゴンプロジェクト」が発足しました。「ペンタゴン」と聞くと、五角形のアメリカ国防総省を思い起こされる方が多いのではないでしょうか。

このプロジェクトは国防とかの決して物騒な話ではなく、国内4つの聾学校と筑波技術大学が連携した教育的な新たな取組みです。関係する4つの学校とは北海道立旭川聾学校、愛知県立岡崎聾学校、島根県立浜田ろう学校、そして本校です。技術面で筑波技術大学のサポートを受けながら、各校からアイデアを出しながら、交流など先ずは出来るところから始めようというものです。

先々は、ICTを活用した授業交流や専門性の継承・向上等にも繋がっていくことが期待されます。

令和3年6月16日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その258)

6月2日、熊本日日新聞朝刊「若者コーナー」に本校中学部の田上君の投稿記事が掲載されました。学校名が出ていなかったので見落とされた方もいらっしゃるかと思います。以下、彼の作文です。

水俣の実家に帰る途中、海沿いを通ると、水俣の海は、光が反射してとても美しい。この水俣の映画をアメリカのジョニー・ディップさんが作ったと聞きました。

水俣病と聞くと、いろいろな思いが浮かんできます。環境学習の中で、有機水銀のため体中がまひし、自分の思うように動かせない人がいること、尊い命をたくさん奪ったことを知りました。そして二年前、水俣病資料館の学習で、患者さんが一年間に飲む大量の薬に驚きを感じました。

ユージン・スミスさんの写真集「水俣」を見ました。苦しみながら死んでいった人々。それでも、工場は水銀を流しつづけました。僕はその写真集をあまり見たくありませんでした。苦しみながら生きてきた人のことを考え、もし自分が水俣病だったらと考えるとつらいからです。だけど、ジョニー・ディップさんが水俣病を題材に映画を作りました。デップさんが、スミスさん役で水俣を伝えてくれます。ぜひ映画を見てみたいです。

令和3年6月15日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その257)

本日、午後1時から約1時間半にわたり、乳幼児教育相談の保護者を対象とした「手話学習会」を開きます。本年度第1回の学習会となりますが、参集しての開催ではなく、Zoomによるライブ視聴(うさぎルームから配信)と録画を後日視聴(期間限定)する方法での参加としています。

今回の内容は「子育てに使う手話①」をテーマとして、本校の保護者(ろう者)を講師にお迎えして実施する予定です。

初めての試みですので、どのような学習会になるのかとても気になるところです。(午後から少し覗かせてもらおうと思っています。)

令和3年6月12日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その256)

明日12日(土)は「くまろう公開デー」を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から延期することにしています。ちなみに、延期日は7月17日(土)としました。

特に、中3生にとっては進路決定のための重要な機会となりますので、1学期中に実施すべく、学期末ぎりぎりの期日に設定しました。当日は「高等部オープンキャンパス」も併せて実施することにしています。もし、参集しての会ができない場合には、個別の教育相談等を行うなどして対応する予定です。

是非、多くの方に熊聾を訪れていただきたいと思っています。

令和3年6月11日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その255)

今年の9月30日~10月1日に予定しておりました令和3年度九州地区聾学校体育・文化連盟熊本大会については、5月に開催されました当連盟理事会において「中止とする」ことが決定されました。新型コロナウイルス感染症の収束が見込まれず、生徒や教員、その他大会に係る全ての方が安心して大会に参加できる見通しがもてないことが中止となった理由です。

2年続けて九聾体文連大会が中止となり、生徒たちは本当に残念に思っています。今後は、何とかして大会に替わる交流等を計画したいと考えています。

令和3年6月10日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その254)

6月2日、幼稚部親子行事として江津湖で「川遊び」を行いました。

以前と比べると、生き物の数が減ったような感じはありますが、当日はザリガニや小魚、小エビ、タニシ、アメンボ等が捕れました。

翌々日、学校ではビニールプールを川(池)に見立てて、網を使って生き物をすくっている子供たちの姿がありました。「川遊び」本番で収穫がなかった子供たちも満足気な様子で疑似体験を楽しんでいました。

令和3年6月9日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その253)

以下、6月1日に掲載されたNHKのWEBニュースです。

耳が聞こえない人と、聞こえる人が、手話の同時通訳などを介して通話できる、国の「電話リレーサービス」が7月に始まるのを前に、1日から利用者の事前登録が始まり、武田総務大臣が登録を呼びかけました。

「電話リレーサービス」は、耳が聞こえない人と、聞こえる人が電話できるように手話の同時通訳や文字のチャットを介して通話するもので、7月から公共のサービスとして始まります。

サービスを利用するには事前に登録し「050」で始まる専用の電話番号を発行してもらうことが必要で、1日から受け付けが始まりました。

武田総務大臣は閣議のあと、記者団に対し「聴覚や発話に障害がある方が24時間、365日、電話をかけることが可能となるサービスだ。ぜひ、早期に登録をお願いしたい」と述べました。

登録は

▽スマートフォンやタブレット端末で、専用のアプリをダウンロードし、必要な情報を入力する方法か

▽サービスを提供する日本財団電話リレーサービスから、書類を取り寄せて郵送する方法が選べます。

料金は

▽ひと月170円余りの定額料金を支払う代わりに、通話料が割安になるプランか

▽利用時間に応じて通話料を支払うプランを選ぶことができます。

いずれのプランでも、緊急通報やフリーダイヤルは無料で利用できるということです。

令和3年6月8日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩

今、熊聾では・・・(その252)

子供たちとの豊かなコミュニケーションと、きこえない・きこえにくいことへの理解を深めることを目的として、これまでは一同に会しての保護者手話学習会を行ってきました。

しかし、新型コロナウイルス感染のリスクレベルが「5」になったことを受け、今後は保護者手話学習会をライブ配信&オンデマンド配信で行うよう計画しています。開始日は6月21日(月)で、以降毎週月曜日にライブ配信の予定です。

手話学習会をライブ配信という形で行うなどと、以前は考えもしませんでしたが、これもコロナ禍で得た知恵であり工夫かもしれません。

令和3年6月7日

熊本聾学校 校長 五瀬 浩