タグ:授業

みんなの実習林

みんなの実習林

1年生が、泉分校の実習林を整備しました

実習林は、泉分校より少し下流側に位置していて、その実習林の中には、マウンテンバイク用のコースも作ってあります。

実習林にはスギがたくさんあるのですが、荒天が続くと、スギの枝葉がたくさん落ちてしまいます

そこで、1年生が実習の中で落ちている枝葉を除去し、マウンテンバイクのコースを整えて、実習林をきれいに整備しました

きれいに掃除をすることも大切ではありますが、ただ単に掃除をするのではなく、工夫をしながら行っていました

自作のくくり罠を いざ設置

自作のくくり罠を いざ設置

くくり罠を自作しました。

講師の県南広域本部農林水産部林務課(園田様)、猟友会(中村様)のご指導のもと作製しました。

自作と聞くと難しいと思われますが、罠の原理を理解すると自分達でも作ることができることがわかりました!!

なんと言っても、市販の罠に比べて安い!!!そして、自分仕様に調整ができる!!!

これからは自分で作るのが一番だと思いました

完成したらいざ、現場に設置!!ここでも、ベテラン猟師の技術を教えていただきました。普段だったら絶対聞くことのできないようなことを、優しく丁寧に教えていただきました。

指導してくださった中村様から、「高校生が狩猟に興味をもって取り組んでくれることは嬉しい」と言ってくださいました。狩猟現場でも農林業と同じく、高齢化、後継者不足があることを改めて感じました。これから、実践を重ね、ベテラン猟師の方々に負けないように頑張ります!!

皮剥ぎ実習! 廃棄物ゼロへ

皮剥ぎ実習! 廃棄物ゼロへ

先日、熊日新聞の記事でも取り上げていただいた、皮剥ぎ(かわはぎ)実習について報告します

泉分校では鳥獣被害の軽減を目指し、狩猟、防除、環境調査、料理などの活動を行ってきました

では、皮剥ぎ実習は何のために行ったのか???

狩猟をして食肉として利用する際、どうしても廃棄される部位がでてきます。食肉用として利用不可な部位、衛生的に利用不可な部位など様々な理由があります。

泉分校ではそのような部位をどうにか利用できないかと考えてきました

そこで、今回は解体後、処分されがちな皮の利用を目指し皮剥ぎ実習を行いました。

講師に株式会社イノPの井上拓哉様をお招きし、指導をしていただきました。夏休みに処理場でのシカの解体処理の見学はしたことがある生徒もいましたが、自分でイノシシやシカにナイフを入れて解体することは初めての経験でした!!最初はとても緊張していました。しかし、的確な指導のおかげで、最後まで、自分達の力で皮を剥ぐことができました

皮を剥いだ後も、余分な肉や脂肪をそぎ落とす作業を行いました。皮剥ぎの際、薄く剥ぎすると皮が破れてしまうし、逆に厚くすると、その後の、削ぎ落としの作業が大変になってしまう。これも、やってみて初めて実感することができました。

最後に、脱水と腐食防止のために、塩を全体にまぶして終了しました

捕獲した獣を無駄なく、利用することが狩猟を行う者にとって大切な心構えだと思います。今回の皮剥ぎ実習は無駄なく利用することを理解する上で、とても重要な学習だったと思います。

今回、剥いだ皮は、なめしの加工をしていただき、次年度、皮クラフトとして利用します!!

「続きを読む」で写真を見ることができます

現場の風景を、加工をせずにそのまま掲載しています

皮剥をしたイノシシやシカが映っています。苦手な方はご注意ください

熊日新聞に掲載されました★

熊日新聞に掲載されました★

本日、2月16日(火)の 熊本日日新聞朝刊14面 に「命のありがたさ 実感 八代農高泉分校生 イノシシの皮はぎ体験」というタイトルで、泉分校の記事が掲載されています。

2月12日(金)に実施した、2年生の「皮剥ぎ実習」のことが記事として掲載されています。

「分校生活」での記事は、これから少しずつ記載していきます

カラーの写真と、2年生・森田さんのインタビューもありますので、ぜひご覧ください。

再挑戦!草木染め

再挑戦!草木染め

前回、2年生の授業で行った草木染めですが、色がうまく出ていない班がありました

そこで今回は、媒染剤にミョウバン液を使って、改めて草木染めをしてみました

キハダの木の色だと思われる黄色はキレイに出ましたが、赤系の色が薄くなり、前回よりも紫が薄くなってしまいました

原因は分かりませんが、媒染剤を使うと色がもっと出ると思っていただけに、悔しい。(>_<)

リベンジに向けて、校内の桜の木にたくさんついているウメノキゴケを使って紫の染色液を作りました。

1ヶ月ほどで完成予定なので、また、染めてみようと思います

実践!草木染め

実践!草木染め

2年生が、先日集めた素材を使って、草木染めをしました

集めた素材の見た目は、様々な色合いですが、一体どのような色に染まるのでしょうか?

染めた直後を見ると、きれいな紫色になっている班もありました

一方、あまり色が出ていないように見える班もあります

布地を乾燥させてから、改めて検証したいと思います

サザエさんの家をリフォーム!

サザエさんの家をリフォーム!

2年生の家庭総合では、住居について学んでいます

この日は、「アニメ『サザエさん』のイソノ家の家屋をリフォームするならどうするのか」考えました

リフォームは、10年後のイソノ家を想定して考えました。例えば、アニメの設定は、小学生のカツオくんとワカメちゃんが一緒の部屋にいますが、10年後はプライベートな部屋が必要になるかもしれません

このように、家族のライフステージの変化とともに、住居のリフォームが必要になることもあるでしょう

リフォームを考えるにあたって、まず各部屋がどんな機能を持つ部屋なのかを発表していました。

発表では、カツオくんとワカメちゃんの部屋は、個人の部屋ととらえる生徒もいれば、共同の部屋ととらえる生徒もいました。生徒によって「部屋の機能」のとらえ方が違っているのが面白いですね

今後の授業でも、リフォームに向けて学びを深めていきます

新社会人セミナー

新社会人セミナー

2月4日の3年生の登校日に、新社会人セミナーを行いました。キャリアサポーターの福田先生と、進路指導主事の職員が、社会人としてのマナーについて講習を行いました。

アポイントメントの取り方や名刺交換など、高校時代にはあまり経験しないことについて勉強しました。

生徒達も初めてのことで興味津々に聞いていました。初対面での印象が今後の仕事にも繋がってくることが多々あります。これから失敗することもあると思いますが、経験を重ねて素敵な大人になっていきましょう!!!

「大人」としての責任

「大人」としての責任

3年生の登校日シリーズの第2回です

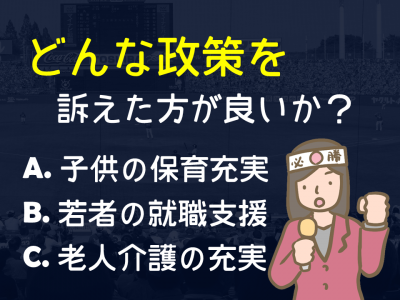

第2回は「主権者教育」を行いました。テーマは「一人ひとりが社会を支える」です

この学習ですが、実は昨年3月に実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症による休校で延期、さらに7月には豪雨による休校で、また延期となっていたものです

3年生にとっての主権者教育は、1年生の時に、八代市の選挙管理委員会の方々に講演をしていただき、模擬投票まで行っています( 【分校生活】2019年2月14日)

【分校生活】2019年2月14日)

しかし、社会に出る前に、ぜひ、考えておいてほしいことの1つだとして、再び計画をして実施しました。

今回は、地歴・公民科の職員が、実際の例を用いて、よくありがちな投票に関する疑問や不安にまず応えていきました。

使っている「選挙公報」は、実際のものです

また、候補者からのメッセージを受け取るには、投票する側も、ある程度の政治的課題を知っておく必要があることも示されました

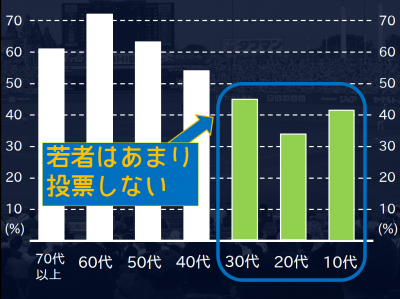

疑問や不安に応えた後は、グループに分かれて簡単な討論を行い、シルバーデモクラシーについても考えることで、投票することの根本的な理由にまで考えを深めていました

選挙の争点など、「明確な」正解がない問いは、社会にたくさんあります

その問いに真摯に向き合い、自分なりの答えを出していくことの大切さを感じたと思います

そうすることが社会を支え、大人としての責任の1つを果たすことにもなるでしょう

今年は衆議院の総選挙があります。また今度の日曜日には宇城市長選挙もあります。しっかり考えて投票に行ってくださいね

3年生の登校日~ストレスと上手に向き合っていこう~

3年生の登校日~ストレスと上手に向き合っていこう~

今日は3年生の登校日でした。週一回の学校は楽しいのではと思いきや、今まで通りな雰囲気でした

今日から3回に分けて、3年生の取り組みを紹介したいと思います。第一回目は、スクールカウンセラーの浅山先生による「ストレスとの上手なつきあい方」についてのワークショップについて紹介します。

新社会人、大学や専門学校へ進学すると、これまで体験したことのないストレスを感じると思いますそこで、ストレスと上手く付き合っていくためにはどうすればよいのか、ワークショップを行いました。

上司・先輩・本人に分けてのデモンストレーションを行い、こんな時にあなたならどうするか考えました。

それぞれ、一生懸命、自分が考えられる行動を行っていました!!

最後にはストレスを和らげる手法を学び、終了しました。

完全にストレスのない社会はありません。ストレスを軽減する・和らげる方法を学んでいく必要があります。今回やったので全てが上手くいくとは限りません様々な経験を重ね、自分にあった方法を見つけていくことが大切だと思いました。