校長室からの風(メッセージ)

書道パフォーマンス

書道パフォーマンス

昭和30年(1955年)4月1日に多良木町と久米村、黒肥地村が合併し、現在の多良木町が成立して60年が経ちました。去る11月21日(土)午前に多良木町の合併60周年の記念式典が町民体育館で挙行され、私もお招きを受けました。姉妹交流の北海道南幌町の町長さんのような遠来のお客様をはじめ総勢400人ほどの出席者で会場は埋まり盛大な会でした。

多良木町の合併当時の人口は2万人を超えていたそうですが、現在は1万人を辛うじて維持している状況です。町名のとおり「多くの良い木がある町」として檜、杉等の良材を産出し、木材の集散地としてかつて賑わいを見せた多良木町も人口減及び少子高齢化が進んでいます。しかし、60周年ということは人間の年齢でたとえるなら還暦を迎えたことになり、新たな出発を意味します。松本照彦町長も「健康で、明るく、住みよい、誇りの持てるまちづくり」の実現に向けて決意を示されました。合併60周年記念の小、中学生の作文でも、日本遺産に認定された豊富な文化財や清らかな風景、厚い人情などに思いが寄せられ、純粋な郷土愛が綴られていました。

式典終了後、町総合グラウンドに移動し、合併60周年記念「たらぎ農林商工祭」開会式に出席しました。そして、このオープニングステージに多良木高校書道部が出演し、音楽に合わせて筆を揮うパフォーマンスを披露しました。書道部5人と吹奏楽部1人(トランペット)で、きびきびとした爽やかな演技を見せ、創り上げた作品は次のような言葉が並びました。

いつも私たちを見守ってくれてありがとう

多良木高校で日々成長し

夢に向かって進んで行きます

多高プライドを胸に

いつも応援してくださっている地域の皆さん方への感謝の気持ちと未来に向かっての意志が伝わってきます。会場から盛大な拍手が送られる中、壇上に立つ生徒たちの姿がとても頼もしく見えました。

オープンスクール

オープンスクール

地域に開かれた学校を多良木高校は目指しています。「情報処理」の授業の社会人聴講制度や「書道」の社会人公開講座などについては以前に御紹介しました。本校は上球磨地域の生涯学習の拠点でもあると自負しています。学校がオープンであることは、とても大切なことだと考えています。多くの方が来校され、生徒の学校生活の様子を御覧いただきたいと願っています。注目されることで人は良い緊張感を持って生活します。授業も密室で行われてはいけません。ガラス張りの中、授業も行われるべきなのです。

多良木高校オープンスクールを11月17日(火)に実施しました。午前中は多良木町の町議会議員、教育委員会、そして小中学校の校長先生、学校評議員、同窓会の方々に授業を自由に参観いただきました。午後は、生徒の出身中学校の先生方、そして保護者の方々に授業参観をしていただき、その後、中学校の先生方と1年生との中学校別座談会も行いました。

高校の授業については、昔ながらの一斉講義式も残ってはいますが、アクティブ・ラーニングという言葉に象徴されるように生徒の主体的、協働的な学びを引き出せるようなスタイルに変化してきています。パソコン、プロジェクター、あるいは電子黒板等のICT(Information and Communication Technology)を活用したり、グループ別に話し合わせ発表させたりと多様な授業が展開されます。学習内容も、例えば科目「生活と福祉」では認知症予防の説明があっており、参観者の方の興味を引いていました。このように学校生活の中心である授業を保護者の皆様はじめ地域の方々に参観していただくことで、高校の授業の方法、内容が変わってきていることを知っていただき、まことに有意義でした。

「生徒の表情が良い」、「一人一人が大切にされていると感じた」、「挨拶がとても気持ち良い」、「落ち着いた雰囲気で楽しく授業を受けている」等、参観者の方からは概ね肯定的なアンケート結果をいただきましたが、まだまだ課題はあると思っています。これからも常にオープンスクールの精神で、開かれた学校づくりを進め、地域の方々から「わたしたちの学校」と愛されるように努めたいと思います。

しっかり歩く ~ 強歩会

しっかり歩く ~ 強歩会

秋の上球磨、中球磨の道を全校生徒で歩き通す「強歩会」を11月6日(金)に実施しました。球磨郡特有の濃い朝霧の中、朝7時40分に学校を出発。6チェックポイントを経て学校へ帰ってくる28㎞の行程に班別(5~7人)で挑みました。私も最後尾で歩きました。

第1チェックポイントの王宮神社(2.3㎞)では全員まだ余裕がありましたが、第2チェックポイントの栖山観音堂(7.3㎞)では急な石段が待ち構えていて、最初の難関となりました。そして、最大の難所は多良木町からあさぎり町深田に至る通称フルーティーロード(大規模農道)の約8㎞の道のりでした。ここは路肩が狭いうえに、走行する車両の多くはスピードを出しており、神経を遣いながら歩かなければなりません。そのため、心身共に疲れる区間です。途中、諏訪神社(11.5㎞)、勝福寺跡毘沙門天堂(14.3㎞)のチェックポイントで小休止を取りました。フルーティーロードに別れをつげ、深田小学校前を通り、球磨川の左岸に渡って、第5チェックポイントのめいはた橋下にたどり着いた時は安堵感に包まれました。生徒たちに笑顔が戻り、河川敷で昼食。

復路は球磨川沿いの快適なサイクリングロードをひたすら多良木町に向かって歩きます。空は高く澄み、球磨盆地を囲む山並みはくっきりと稜線まで見えます。球磨川の清流、河岸のすすきの群生、稲刈りが終わった田、時折見かける牧牛とゆっくりと景色が移っていきます。歩きながら、「何と平和で豊かな里だろう」と実感しました。

後半、1年生女子の生徒が足を痛め、大幅にペースダウンしましたが、3人の友達がその生徒に寄り添うように一緒に歩き、完走を目指しました。私もすぐ後に付いて励まし続けたのですが、多良木の町がなかなか近づいてこない感覚があり、これが歩くということだなあと思いました。最後は幾人もの職員が一緒に歩き始め、午後4時30分に多良木高校正門に到着しました。最も早くゴールした班から2時間遅れましたが、参加者全員が見事に歩き通したことを喜びたいと思います。ゴールは遠くに見えても、一歩一歩、友達と励まし合いながら進むと必ず目的地に着くことができるという体験、これが強歩会です。疲れても、足が痛くても、仲間がいたから歩き通したという自信が生徒たちのこれからの高校生活を支えてくれると信じています。

(フルーティーロードを歩く)

襷(たすき)をつなぐ ~熊本県高校駅伝大会

襷(たすき)をつなぐ ~ 熊本県高校駅伝大会

10月31日(土)に、熊本市の「うまかな・よかなスタジアム」(熊本県民総合運動公園陸上競技場)をスタートゴールとして熊本県高等学校駅伝大会が開催されました。多良木高校も男女ともに出場し、私も沿道を移動しながら声援を送りました。

女子は午前9時30分スタート、5区間で約21㎞走ります。本校は女子の長距離選手は3人しかいませんが、普段は陸上部のマネージャーをしている2人の生徒がこの駅伝大会に向けて練習を重ね、5人そろい出場を果たしました。。また、男子は午前11時20分スタート、7区間でマラソンと同じ42.195㎞走ります。男子の長距離選手は6人で、1人足りませんでしたので、脚力ある野球部の生徒に加勢してもらいました。男女ともに懸命の走りを見せ、結果は女子27位、男子24位でゴールしました。

駅伝は日本発祥の競技ですが、今や「EKIDEN」という言葉は世界に知られています。正月恒例の大学生の箱根駅伝大会は国民的行事となりました。襷をつないで長い距離を走り継ぐ駅伝は、一人一人に強い責任を求めると共に全体のまとまり、チームワークが必要とされます。苦しくとも襷をゴールまでつなぐための精一杯の走りに多くの人が胸を打たれるのでしょう。

今回、沿道や中継地点で応援してみて、駅伝の魅力を存分に体感しました。駆け抜けるランナーの躍動感に目を見張り、中継地点での迫力ある襷リレーに思わず大きな声で声援している自分に気づきます。大勢の観衆の方がつめかけておられましたが、多良木高校の幟や生徒のゼッケンを見て、「たらぎ、がんばれ」と熱い応援をいただきました。女子選手の一人は、「たらぎ、たらぎ」の声援があまりにも多く、走りながら涙が出そうになったとレース後に語っていました。閉校予定の小さな学校が男女ともに出場し、懸命に走っている姿は、県民の方々に対し「多良木高校は元気です」と力強く発信できたのではないでしょうか。「多良木高校」の襷を立派につないだ生徒たちを心から称えたいと思います。

多高プライド ~ 誰も見ていなくても

多高プライド ~ 誰も見ていなくても

10月20日(火)から21日(水)にかけ多良木町の恵比須神社秋季例大祭が開かれ、神社周辺には露天商が並び、多くの人出で賑わいました。二日目の夜9時頃、お祭りも終わって露天商の店仕舞いが始まりました。神社境内や周囲の道にはゴミが散乱していました。その時、多良木高校3年生男子の3人が自発的にゴミを拾い集め始めました。「このままの状態ではいけない、自分たちでやろう」と思ったそうです。その行為を見ておられた方が、翌朝、学校と町役場へ称賛の電話を掛けてこられました。

また、体育部活動の生徒たちの登下校の挨拶について、よくお褒めの言葉が寄せられます。先日は、あさぎり町上にお住まいの方から、「毎夕、部活動帰りの自転車に乗った多良木高校生が気持ちの良い挨拶をしてくれます。」とお電話がありました。校内や学校周辺ではなく、遠く離れた所でも挨拶ができていることを頼もしく思います。

多高生の皆さんが思っている以上に、地域の方々は皆さんの元気な挨拶を喜ばれます。多良木町の高齢の女性の方が、「野球場の脇の道を歩いていると、生徒さんが、こんちは!と言ってくれます。こんなばばさんにまで挨拶してくれて、うれしゅうて。」と感激して私におっしゃったことがあります。

年度当初から、生徒の皆さんに私たち職員は「多高プライド」を呼びかけてきました。自分に恥じない高校生活を送って欲しい、大人が、あるいは他の学校の生徒がみっともない行動をしても、自分だけは流されず善く生きようと思って欲しいのです。くまがわ鉄道やバスを利用する時、「これは公共のもの、皆のものであるから、私のもの以上に大切にしなくてはいけない」と思って欲しいのです。

あなたの行いを誰かが見ています。いや、たとえ誰も見ていなくても自分自身に誇りを持つと見苦しいことはできないはずです。そんなことをする自分を自分自身が許せない、という気持ちになってくれることを期待します。今年の文化祭のテーマは「一生多高生」でした。卒業しても、閉校となっても、多良木高校生としての誇りを一生持ち続けたいという皆さんの思いを信じています。

強歩会に向けて

強歩会に向けて

11月6日(金)は、多良木高校の秋の恒例行事である強歩会の日です。今年のコースは、多良木高校を出発し、里の城(さとのじょう)大橋で球磨川の右岸に渡り、通称「フルーティーロード」(大規模農道)をあさぎり町深田まで歩き、明甘橋(めいはたばし)で球磨川の左岸に渡り、川沿いのサイクリングロードを多良木町に帰ってくるもので、28㎞の行程です。人吉・球磨地域は今春、日本遺産の地に認定されました。遠い昔から先人達によって受け継がれてきた貴重な文化財や豊かな風土が息づいており、今回の強歩会の道においても、歴史と信仰の遺産、そして素朴で穏やかな風景と出会うことができます。

第1チェックポイントとなっている王宮(おうぐう)神社(多良木町)は、茅葺(かやぶき)の屋根を持つ二階建ての楼門(ろうもん)が必見です。室町時代の1416年に領主の相良氏によって建立されており、県内最古の楼門です。

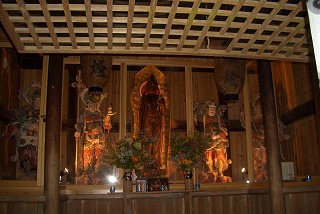

第2チェックポイントの栖山(すやま)観音堂(多良木町)は、相良三十三観音の一つで、石段を登った森の中にあります。ご本尊の木造千手観音像は高さ2m83㎝と大きなもので、鎌倉時代につくられました。現在、熊本県立美術館で開催中の「ほとけの里と相良の名宝」展に出展中で実物を見ることはできませんが、仏を守る毘沙門天(びしゃもんてん)や持国天(じこくてん)などの3体の像は残されています。

第4チェックポイントの勝福寺(しょうふくじ)跡の荒茂(あらも)毘沙門堂には、平安時代後期につくられた毘沙門天像が安置されていますが、残念ながらこの像も県立美術館に出展中のため見られません。高さ2m43㎝の迫力ある像で、像内の墨書から、製作された年が久寿三年(西暦1156年)と特定されていますので、およそ千年間、この地を守ってこられたことになります。この他、毘沙門天や仁王像など7体の像は拝観できます。

復路に当たる球磨川沿いのサイクリングロードは歩くのに快適な道です。清流を左手に眺め、河岸のススキの群生を吹き渡る風を感じるなど、五感全体で秋を受けとめ歩いて欲しいと思います。後半、足に疲労を覚えることでしょう。しかし、強歩会は競走ではありません。友達と共に、助け合い、励まし合いながら、しっかりと球磨の地を踏みしめ、一歩一歩を心掛けてください。私も最後尾から、皆さんの背中を追いながら、歩いて行こうと思います。

(王宮神社楼門)

みんな、本を読もう ~ 読書旬間に寄せて

みんな、本を読もう ~ 読書旬間に寄せて

10月26日(月)から多良木高校は読書旬間です。旬間(じゅんかん)とは10日間です。この10日間、大いに本を読もうということです。その具体的な取り組みとして、8時30分から15分間の朝読書を行います。朝読書のモットーは、「みんなでやる、毎日やる、好きな本でよい、ただ読むだけ」です。読まず嫌いの人は、この機会に読書の喜びを知って欲しいと思います。

テレビやインターネットの動画など映像が氾濫していますが、文字で構成された本の魅力は不滅です。例えば小説であれば、文字をとおして想像力が活発化し、頭の中で様々なイメージが喚起され、自分独自の物語が創り上げられていきます。本という扉を開くと、実に広く豊かな世界が広がっていることに気づくでしょう。本校図書室には4万3千冊余りの蔵書があり、昨年度の生徒一人当たり年間貸出数は14.1冊です。県内の高等学校の平均が10冊程度だそうですから、本校は平均を上回っていると言えます。多読の生徒もいます。1年生女子ですが、入学して7か月ですでに400冊以上借りている人がいます。驚くべき数字ですね。

読書は孤独な営みのように思われます。しかし、同じ本をクラスやグループで読み意見、感想を出し合う「読書会」、そして最近注目されているビブリオバトル、すなわち、お薦めの本を紹介し合って聴き手が最も読みたくなった本に投票する「書評合戦」は、読者同士の交流や連帯につながります。また、時空を容易に超越できるのも読書の魅力です。「徒然草」の著者の兼好法師は鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて生きた人物ですが、平安時代の古典に親しみ、その古典の筆者達のことを「見ぬ世の友」と呼びました。夏目漱石の小説「こゝろ」は大正3年に発表され、大正時代の学生の気持ちをつかみましたが、それから1世紀たった現代の高校生の皆さんにも読み継がれています。

日暮れが早くなり、秋の夜長となりました。私が一人で住む職員住宅にはテレビもパソコンも置いていません。けれども退屈だとか寂しいとか思ったことはありません。読みかけの数冊の本と新聞をいつも手元において暮らしています。今夜も本を手に取り、自分一人だけのかけがえのない時間を楽しみます。

「ひと それぞれ書を読んでゐる良夜かな」 山口青邨

(多良木高校図書室)

地域に高校生の元気を発信 ~ 多良木町恵比須祭

地域に高校生の元気を発信 ~ 多良木町恵比須祭り

学校の周囲の田ではすっかり稲刈りも終わり、秋祭りの季節を迎えました。多良木町では、毎年恒例の恵比須(えびす)神社秋季大祭が10月20日(火)に行われました。恵比須神社は町の中心にあり、商売繁盛の神様として信仰されていて(地元の方は「えべっさん」と言われます)、地元商工会が中心となった奉賛会によって祭がとりおこなわれています。

祭の最大の呼び物が午後の御神輿行列です。今年も、こども神輿4基、大人神輿10基が多良木町のメインストリートである国道219号を1㎞ほど練り歩きました。この御神輿担ぎに多良木高校生が参加します。2学期中間考査が午前中に終了した後、2年生男女(計63人)がそれぞれ男神輿、女神輿を、揃いの法被姿で担ぎます。威勢のいい掛け声を発しながら進む高校生神輿に対し、沿道の見物の方々から「多良木高校がんばれ!」と温かい声援が送られました。また、所定の場所で一部の生徒がダンスパフォーマンスを披露し、大きな歓声があがりました。日射しが厳しく、気温も25度をこえ、玉の汗をかきながら生徒たちはおよそ2時間の神輿行列を果たしました。

また、1年生の女子は町の社会福祉協議会の皆さんと募金活動を行い、男子は防犯協会のパレードに制服で参加しました。「やっぱり高校生が祭に参加すると活気が出る」と奉賛会の方がおっしゃいます。有り難い言葉です。学校としては、地域の行事に参加することで、生徒たちが異年齢の方々と交流を深め、郷土愛を養うことにつながると考えています。神輿を担ぐ生徒たちは生き生きとして表情豊かで、きっと「感動体験」を得たものと思います。

夕方、露天商で賑わう恵比須神社境内を訪ねました。人混みの中、すらっとして清々しい感じの巫女さん2人と出会い、はっとしました。進路が決まった本校3年生女子がボランティアで巫女を務めていたのですが、普段の学校での様子とは見違えるほどの雰囲気でした。お祭りをとおし、地域において高校生が果たすことができる役割の大きさ、多様さを改めて思い知らされました。

江戸時代の民家での書道体験 ~ 国重要文化財「太田家住宅」

江戸時代の民家での書道体験 ~ 国重要文化財「太田家住宅」

9月に本校で始まった社会人対象の書道開放講座の第5回は、いつもの学校の書道室ではなく、多良木町にある国重要文化財「太田家住宅」にて実施しました。太田家住宅は多良木高校から自動車で10分ほどの所にあり、午後6時に学校で車に分乗し受講者の方々と一緒に私も移動しました。

太田家は、江戸時代、農業と酒造業を営んでいたと伝えられ、江戸時代末期(19世紀中期)に建造された住宅がそのまま残されています。建物は寄棟造(よせむねづくり)で、茅葺(かやぶき)の屋根を二カ所折り曲げており、人吉球磨地方の鈎屋(かぎや)型の古民家を代表するものです。現在の管理者である多良木町教育委員会の御厚意と御協力によって、同家の畳座敷にて書道講座を行うことができました。

夕闇迫る中、囲炉裏で桜の木材を燃やして暖をとり、二十人の参加者で古典の臨書に取り組みました。太田家の周囲は、昔ながらの細い道がめぐる農村地区で、静寂な秋の夕暮れの景色が広がっています。およそ百五十年前に建てられた古民家において、心静かに書の世界に没頭できました。当日、近隣の高校から書道の先生方が視察にみえましたが、その中のお一人が「何と豊かな時間でしょうか」と嘆声をあげられました。

デジタル全盛の今日にあっても、書道の価値はいささかも揺らいでいないと思います。墨の濃淡、そして自在な運筆で創り上げる世界は今なお多くの人を引きつけます。奈良時代の木簡(もっかん:木札に文字を墨書したもの)が平城京跡で大量に発掘されていますが、千三百年前の墨痕の鮮やかさを見て、墨の持続力に驚かされます。

多良木高校では芸術科の選択科目として書道の授業を実施すると共に、部活動として書道部もあります。先般開かれた本校文化祭のオープニングで書道部の書道パフォーマンスが披露され、観衆を魅了しました。高校生の皆さんにもっと書道に関心を持ってもらい、古から続く書道の果てしない世界の奥深さに触れて欲しいと願います。

中学三年生の皆さんへ

中学三年生の皆さんへ

球磨・人吉の五高校校長会(人吉、球磨工、球磨商、南稜、多良木)は、この地域の中学校二、三年生保護者の方々を対象に、高校合同説明会を10月7日(水)に人吉高校(下球磨地区)、8日に南稜高校(中球磨地区)、そして13日(火)に多良木高校(上球磨地区)で開きました。

私たちの共通の願いは、この地域の中学生の皆さんに「遠くの私学より、近くの県立」という気持ちを持って欲しいということです。球磨・人吉地域には、普通高校はじめ、工業、商業、農業の専門高校、そして多良木高校の体育コース・福祉教養コースと多様な学科やコースがあります。そして、寮や下宿で単身生活をすることと、高校まで保護者のもと安定した生活を送ることとを比較してみてください。さらに、通学の時間、費用のことも考えてください。今春、日本遺産にも認定された平和で豊かな球磨・人吉地域で高校生活を送り、友情を育て、地域の人々と交流し、故郷を愛する心を培い、大人へと自立していく力を養いましょう。

現在の中学三年生の皆さんまで多良木高校に入学できます。来年度の入学生が90有余年の歴史を持つ多良木高校の期待と注目のアンカーとなります。多高に入学できる最後のチャンスが皆さんにはある、と思ってください。学習とスポーツの恵まれた環境の中、約200人の生徒たちが地域の方々に愛され、キラリ輝く多高生として誇りを持って生活しています。

多良木高校は三つの約束をします。

一 平和の校訓のもと生徒一人ひとりがのびのびと生活できます。

二 広い敷地と充実の施設の中で自分の可能性を追求できます。

三 地域に開かれた学校として活発な交流と感動体験ができます。

皆さんの入学を地域の方々と共に待っています。

(多良木高校での保護者説明会)

高校生防犯ボランティア隊「若球磨パトローラーズ」発足

10月9日(金)、多良木警察署にて、高校生防犯ボランティア隊「若球磨パトローラーズ」が発足しました。南稜高校と多良木高校の生徒会役員を中心に結成され、隊長は多良木高校生徒会長の東尚輝君です。発足式での校長挨拶を次に掲げます。

「日頃から、上田署長様をはじめ多良木警察署の皆様方には、高校生の交通安全指導、薬物乱用防止、非行防止等、多くの面にわたって、御指導、御支援を戴いていることに深く感謝申し上げます。学校のみならず、私たち地域に住む者が、安全、安心な生活をしていくうえで、警察の皆さんほど頼りになる存在はありません。しかし、私たちは警察の皆さんに頼るだけ、依存するだけになっているのではないかと反省することがあります。

やはり、私たちが住む町、地域は私たち自身でつくっていくという意識が必要だと思います。今回の高校生防犯ボランティア隊「若球磨パトローラーズ」の発足は、安全・安心のまちづくりに高校生も積極的に参加することになるという点で画期的だと思います。

さて、先月の秋のお彼岸、伝統の相良三十三観音一斉開帳がおこなわれ、私もこの上球磨の観音堂を二日間巡りました。まことに平和な仏の里だと実感しました。この平和な上球磨の地を守り、未来に引き継いでいくためにも、高校生の時から自分の故郷を愛する気持ちを育てていきたいと願っています。

生徒の皆さん、ボランティアの基本は「できる人が、できる時に、できることをすること」と言われます。皆さんは南稜高校と多良木高校の生徒会役員で、高い意識を持ち、「できる人」達です。皆さんの行動は、地域に元気を発信することになると期待します。

結びになりますが、今後とも多良木警察署の皆様をはじめ、御来賓の方々には高校生を見守って戴き、何かお気づきのことがありましたら、遠慮無く学校へお知らせ戴きたいと思います。地域の皆様と共に、次代を担う人材を育てていく所存です。どうぞ、今後ともよろしくお願いいたします。」

舞花さんのライブ

舞花さんのライブ

生徒の皆さんに本物の音楽ライブを体験させたいとの思いから、今年の文化祭「木綿葉(ゆうば)フェスタ」では特別企画が実現しました。スペシャルゲストとして出演してくださったのは、熊本市出身の若手シンガーソングライターの舞花(まいか)さん。映画の主題歌や銀行のCMソング等で人気、知名度と急上昇中で、声量豊かで伸びのある歌唱力に本校の音楽の教師が魅了され、無理を承知で文化祭への御出演をお願いしました。「高校の文化祭? 楽しみです。熊本の高校生が喜んでくれるなら」と舞花さんはボランティア精神で引き受けてくださり、困難と考えていた私たちは喜びを通り越して驚きの思いに包まれました。

多良木高校文化祭「木綿葉フェスタ」2日目(10月3日)は終日一般公開です。そのフィナーレの午後2時から、第一体育館ステージで舞花さんの特別ライブが始まりました。一曲一曲、観客の心を揺さぶるよう、情熱を込めて歌い上げられます。そして歌の合間に、生徒と気さくに対話をされ、歌手になる夢を中学、高校の時から持っていたこと、夢を追いかける気持ちが大切だということ、さらに自己鍛錬の場として路上ライブを重ね、歌唱力を養ったことなどを率直に語られました。念願のプロの歌手となった舞花さんですが、さらに無限の可能性を信じ、自らの力で未来を拓いていこうというエネルギーに満ちあふれていて、自信と希望で輝いていました。

ライブは、舞花さんを中心に生徒はじめ観衆全員が一体となり、最後は舞花さんのヒット曲「心」を合唱し、感激と興奮のエンディングを迎えました。輝いているプロの姿を身近に感じることは、高校生にとって大きな意義があると思います。自分もあんな輝く大人になろう、と一人一人が思ってほしいと願いました。

ステージから降りられ、普段着に変わられた舞花さんは、とても自然体で自らを飾ることのない優しい女性でした。見送る私たち職員、生徒に対し、車の中から手を振り続けてくれました。本校文化祭でのライブの後に舞花さんのオフィシャルサイトに掲載されたブログの一節を紹介します。

「みんな、とっても素直で、まっすぐな心を持っていて、暖かく迎えてくれて、礼儀正しくて、本当に素晴らしくて、可愛くて可愛くてしょうがないです。」

舞花さん、多高生は全員ファンになりました。応援します。

多良木高校文化祭「木綿葉フェスタ」開幕

「平成27年度多良木高校文化祭「木綿葉フェスタ」を盛大に開催できますことを生徒の皆さんと共に喜びたいと思います。テーマは「一生多高生 ~思いをつなぐ木綿葉祭(フェスタ)」です。卒業しても一生多高生としての誇りを持ち続けようという皆さんの思いが込められた素晴らしいテーマだと思います。

この文化祭に向け、1学期、新生徒会発足と同時に、生徒会の皆さんは企画、準備に着手しました。そして、文化部、クラスと取り掛かりましたが、ボランティア部の手話ビデオの撮影が最も早かったのではないでしょうか。校長室に撮影に来てくれたボランティア部の皆さんに「10月の文化祭を目指して、こんなに早くから撮影を始めるんだね」と声を掛けた記憶があります。

期間の長い短いはありますが、文化祭に向けて、皆さんは生徒会、文化部、クラス、そして有志で準備に取り組んで来ました。皆で協力して何かを創り上げることの面白さと難しさの両方を学んだと思います。日本の伝統工芸を表す表現に「手仕事」という良い言葉があります。一つ一つ丹誠込めて丁寧にものを作ることを表します。できあがった作品も文化ですが、取り組む姿勢や製作の過程(プロセス)もまた文化と言えるでしょう。展示作品、映像作品、そしてステージ発表のいずれも、皆さんが労力と時間、即ち手間ひまをかけ、協力して創り上げてきたものです。鑑賞する時も、そのプロセスに思いをめぐらし、丁寧に観たいと思います。

さて、木綿葉フェスタは多くの方の御支援、御協力があって成り立っていることを知っていて欲しいと思います。作業学習の成果物を展示してくださる球磨支援学校、書道・絵画作品を出品された近隣の中学校、そして同窓会の先輩の方々。バザーで盛り上げてくださる保護者の皆様。多良木町の活性化に取り組んでおられるNPO法人アイタルの皆さんも今年度初めて展示、ステージ双方で協力していただきます。さらに、生徒会特別企画の音楽ライブに御出演いただくシンガーソングライターの舞花さん。熊本県出身の舞花さんは、後輩の熊本の高校生が喜んでくれるならと交通費だけのノーギャラという破格の条件で来て戴くことになりました。感謝の言葉もありません。

多良木高校は地域に開かれた学校です。明日はきっと中学生はじめ多くのお客様が来校されることでしょう。どうか、皆さんの明るい笑顔で迎えてください。結びになりますが、木綿葉フェスタによって多良木高校の元気を広く地域に発信できることを願い、開会の挨拶とします。」

(書道部の発表)

PTA活動への期待

PTA活動への期待

多良木高校PTA行事として、9月26日(土)、体育館で保護者・教職員合同の親睦ビーチバレーボール大会を開きました。ビーチバレーボールは1チーム5人制ですが、各クラスで、保護者と担任副担任で5~6人のチームを編成し、私も入った職員チームも加わり、計7チームで試合を行いました。気温が30度近くまで上がる暑い日で、歓声をあげながらプレーに興じ、快い汗を存分に流すことができました。優勝は1年1組、応援に来ていた生徒の加勢を得た職員チームは最下位を免れ6位でした。一緒にスポーツを楽しむことで保護者同士、そして保護者と教職員との親睦が深まりました。

さて、地元に密着している小・中学校に比べて、生徒の通学圏が広域にわたる高等学校のPTAはつながりの弱さや活動の難しさがよく指摘されます。確かに本校においても、保護者の方々の負担減を図ってPTA行事を精選していますが、参加される方の固定化や行事のマンネリズムの傾向が見られます。しかしながら、通学圏が市町村をこえて広がる高等学校においては、学校と保護者、学校と地域、そして保護者同士をつなぐことはPTAにしかできないと言えるのです。即ち、高等学校においてもPTAの果たす役割は大きいものがあると私は考えています。

保護者が自分の子どものためだけでなく、他の子ども、そして学校全体の生徒達のために活動する姿は、子ども達にどう映るでしょうか? PTAの役員を引き受けておられる保護者の子どもが生徒会役員を志望する割合が高いのは理由があると思います。保護者がPTA活動に取り組まれる姿は、子どもに対して、自分を抑制し公のために努力することの大切さを無言で伝え、自らを律する心を育てることにつながると信じます。

さらに、近年、少子高齢化が進む地域の高校のPTA活動は、学校の活性化をとおし地域起こしに貢献しています。高校を拠点とした地方創生の動きにPTAは重要な役割を担っているのです。PTA活動が新たな段階(ステージ)に入った感じがします。保護者の皆さん、私たち高校の教職員、そして他の地域の方々との出会いを楽しんでください。ただし、くれぐれも無理はされず、「できる時にできる人ができる事をする」という精神でお願いします。

棚田に思う

棚田に思う ~ 人がつくった文化的景観

多良木高校に赴任して2年目ですが、球磨人吉地域でまだ訪ねていない所が数多くあります。この9月の連休(シルバーウイーク)に球磨村の棚田を見に行きました。球磨村には多くの棚田があることで知られています。今は、稲穂が黄金色に輝き、棚田が最も映える時季だと思います。

球磨村の渡(わたり)の相良橋で球磨川をこえ、相良三十三観音の一つである鵜口(うのくち)観音堂に参り、山道を上りました。道は狭く曲がりくねり、運転には神経を使います。鵜口の棚田、梨で有名な毎床(まいとこ)の棚田を眺め、いよいよ目的地の松谷(まつたに)棚田を一望できる場所に着きました。標高150mから250mの間の山の斜面に、大小さまざまな形の田が織りなす風景にしばし我を忘れて佇んでいました。松谷棚田は農林水産省の「日本棚田百選」、その後、文化庁の国の重要文化的景観にも選定されました。

棚田は「文化的景観」と言われます。人が苦労して創り上げた景観なのです。松谷の棚田は、この地区の先人が、江戸時代から急斜面に石を積み上げ、水を引き、黙々と拓いて、引き継がれてきたものです。人力による協働作業で気の遠くなるような労力をかけて米をつくってきたのです。その刻苦にただ頭が下がります。「耕して天に至る」。棚田を表現する時によく使われる言葉ですが、人間の力とはいかに凄いものか、棚田を見ると実感します。

「松谷棚田のことを知っている?」と球磨中学校出身の生徒に尋ねてみたら、知っていますとはっきり答えました。松谷棚田の近くにある交流体験館「さんがうら」(旧一勝地第二小学校)に宿泊した体験も持っていました。「棚田は先人の方々が汗水流し、子孫のため、即ち君たちのために造ってくれたものです。だから、感動を呼ぶのです。誇りに思ってください。」と私が語ると、生徒は深く頷いてくれました。

松谷棚田の風景

仏の里を歩く~相良三十三観音巡り

仏の里を歩く ~相良三十三観音巡り

「暑さ寒さも彼岸まで」。彼岸が近づくと、亡くなった祖母がよく口にしていたこの言葉を思い出します。球磨盆地も、朝夕は秋風が立ち、黄金色に実った田の畦には彼岸花の朱色が鮮やかに添えられ、季節が変わろうとしていることを実感します。そして、人吉球磨地方に秋の訪れを告げる相良三十三観音の一斉開帳が9月20日から26日にかけて始まりました。

球磨盆地に点在する一番札所から三十三番札所までの観音堂には三十五体の観音像がまつられていて、春と秋の彼岸の時期に一斉開帳され、それらを巡礼する相良三十三観音巡りは江戸時代中期から続いています。観音菩薩は変幻自在に姿を変えて現れ、人々の願いを受けとめる慈悲の仏様で、いずれも優しい姿をしていらっしゃいます。観音像の多くは旧道や田圃の脇、林の中などにひっそりとあるお堂に安置され、地域の方が永く守り伝えてこられたものです。これらの観音堂はのどかな田園風景に溶け込み、素朴な風情があります。

また、それぞれのお堂では地域の方々が心尽くしの手料理、お茶、お菓子を振る舞われます。この温かいお接待が相良三十三観音巡りの大きな楽しみです。昨年も2日間巡りましたが、今年も22日、23日と訪ね歩き、仏様を拝観し、地域の方々のおもてなしを受け、まことに平和な時間を過ごしました。二十二番の上手観音(あさぎり町須恵)では、本校職員のご母堂がお接待をされていて、偶然の出会いとなりました。なお、私が最も魅了されている観音様は二十八番の中山観音(多良木町奥野)です。平安時代につくられた、檜の一木造りのまことに品格ある聖観音像です。四天王像に守られての立ち姿は、この世のものとは思えない気高さが漂います。昨年、今年とすでに三度お参りしました。

三十三観音巡りについて、生徒の皆さんに尋ねてみると「知ってはいますが…」、「祖父母がお接待をしていますが、私は参加していません。」等の答えが多く、あまり関心がないようです。少し残念ですが、今はそれで良いのかもしれません。年齢を重ねていくと、きっとこの風習のゆかしさ、古仏や観音堂を守り継承されてきた先人の努力の尊さを再発見することと思います。そして、この遺産を受け継ぎ、未来につなげていこうという気持ちになってくれることを願っています。

二十八番中山観音

デジタル世代の君たちへ

デジタル世代の君たちへ ~ 直接、対話しよう

「今までは『電話なんかで済ませるな』 今では『せめて電話で話せ』」

山形県の高校生の作であるこの短歌を新聞で目にした時、思わず苦笑しました。スマートフォンと無料通信アプリLINEの急速な普及に伴い、高校では情報モラルやマナーのあり方についての指導が後手に回っている観は否めません。高校生の皆さんは、物心がついた時からインターネットを介してのコミュニケーションが当たり前の環境で生活しており、デジタル世代、またはデジタルネイティブと呼ばれています。インターネットの利便性については改めて申すまでもなく、世界の情報、通信のあり方を根本から変え、人々の暮らしそのものに大きな影響を与えています。

しかし、高校生の皆さんの情報モラルやマナーは、ネット環境の進展に見合うものでしょうか? 電車内や歩行中、あるいは入浴、食事中さえスマートフォンを手から離さない極度の依存、LINEトークや掲示板、ブログ等への自己中心的な書き込み、誹謗・中傷などの状況が見られます。そして、残念なことにネット上の問題から人間関係のトラブルに発展する事例も起こっています。

昨年度、生徒会が中心となって「携帯電話等(スマートフォンを含む)の使い方の多高生のルール」を決めました。人吉・球磨の県立学校共通ルールとして午後10時から午前6時までは使用しないこと、その他に個人情報を載せない、勉強中及び食事中には使用しない等の決まりがある中、「大切なことは直接伝える」という項目があります。このことは、人間関係において基本であり、とても大事なことと思います。皆さん、直接、相手の顔を見て、話しましょう。対話することでより良い人間関係を築くことができます。

また、デジタル世代の皆さんは、すぐに結論や答えを求める傾向にあることも気になります。生活していく上で、人間関係をはじめ簡単に解決できない問題と必ず遭遇します。その時、インターネットの検索のようにただちに答えが見つかるわけではありません。自分でじっくりと考え、信頼できる大人や友人に相談することが重要です。

スマートフォンは大変便利なものですが、生活をしていくうえの道具(ツール)の一つでしかありません。何かに夢中になっていて、今日はスマートフォンを触ることを忘れていたというような日がもっとあっていいと思います。そして、「対話すること」、「じっくりと考えること」を心掛けて高校生活を送って欲しいと期待します。

多良木高校校舎正面

3年生を励ます ~3年進路激励会

3年生を励ます ~ 3年生進路激励会 ~

「どんな時にあなたは幸福だと感じますか」という問いに対して、30代以上と10代20代の世代では考え方が大きく異なる結果が出ています。30代以上の世代、即ち大人は、「平穏無事」の言葉に象徴されるように、昨日も今日もそして明日も大きな変化がなく、無事に生活できることが幸福だと答えています。私もそうです。しかし、10代、20代の若者世代は違います。将来への希望がある状態が幸福だと答える人が多いのです。将来は看護師になりたい、大学の工学部で勉強し、就職してエコカー開発に関わりたい等の希望を持ち、それに向かって努力し、自分の生活が変化していく過程(プロセス)こそ、最も充実した幸せな時間なのでしょう。

鍵は、未来において何かが自分を待っていると信じることができるか、だと思います。この期に及んで、高校時代を振り返り、もっと勉強しておけば良かった、部活動で頑張っておけば良かったと後悔して前に踏み出すのが遅れている人はいませんか?「振り向くな 振り向くな うしろには夢がない」と劇作家で詩人の寺山修司はかつて若者に呼びかけました。大切な事は「今、ここで」です。多良木高校3年の今、できることに全力で取り組みましょう。

また、他の人の動きが気になり、つい比較して焦ったり、逆に「どうせ自分は」などと消極的になったりしている人はいませんか?皆さん一人一人に個性があるように、高校3年生の進路は多様です。「競走するなら自分と競走してください」。そして、「これでいいのか、今のままでいいのか」と自分自身と対話して、時には自分を叱ってください。

まとめとして、具体的なことを皆さんに望みます。教室で、図書室で、受験勉強はお互いに教え合ってください。友達は身近な先生です。面接の練習もお互いで批判し合って、取り組んでみてください。勉強も面接も繰り返すことが大切です。同じ事を繰り返す中で、コツをつかんでいきます。量は質を高めます。そして、私たち教職員を大いに頼り、活用して欲しいと思います。皆さん全員の進路希望の達成に向けて、3学年の先生方だけでなく、本校の全ての教職員が協力します。すでに校長室は模擬面接用に模様替えしています。昼休み、放課後、いつでも来てください。また、早々に9月中に就職や推薦入試で合格を得たとしても、これから受験するクラスメイトのこと、学年全体のことを常に意識していて欲しいと思います。皆さんはチーム多良木の一員だからです。

結びになりますが、2学期始業式で語った言葉を重ねて伝えます。「助け合い、励まし合い、志高く」。私からの激励の言葉を終わります。

生涯、学び続けたい

生涯、学び続けたい

~ 社会人開放講座の活況 ~

江戸時代の豪商についての本で(出典は忘れましたが)、冨を手にし道楽も尽くしたが、「学問が一番面白い」と最後は学問に熱中する商人が少なくなかったという話を読み、とても印象に残っています。学問とは一生かけて関わる価値がある面白いものだと理解しました。

今年度も、「地域に開かれた学校」という理念のもと、多良木高校は地域の社会人の方々に二つの学びの場を提供しています。一つは、1学期当初から実施している、科目「情報処理」の社会人聴講生制度です。これは、水曜日の2、3時間目に2年1組の生徒と一緒に「情報処理」の授業を受けるもので、昨年度は6人、今年度は10人の方が希望され、熱心に学ばれています。受講されている方々は、中高年世代であり、コンピュータは初心者です。しかし、教師の説明を一言も聞き漏らすまいと一生懸命に聴講され、コンピュータの操作に没頭される姿は、物心ついた時にはすでに身の回りにコンピュータがあったデジタル世代の高校生にも大きな影響を与えています。一方、社会人聴講生の方々は、「高校生から元気をもらっています。」と笑顔を見せられます。

そして、この9月から、同窓会と多良木高校との共催事業の「書道開放講座」が始まりました。この書道開放講座は、水曜の夕方6時から2時間、書道室にて本校の書道担当教師が受け持ち、2学期中に10回行います。昭和63年から続く伝統があり、毎年楽しみにされている方が多く、今年度も多良木町はじめ球磨郡から22人の応募があり、9月2日(水)に開講式と第1回講座を実施しました。私も昨年度からこの書道講座の末席を汚しておりますが、墨の匂いに包まれ、静寂の中に緊張感ある書道の雰囲気に魅了されています。社会のデジタル化が進展しているからこそ、アナログとも言うべき書道は益々魅力を発しているように思えます。

コンピュータと書道という対極にあるような二つの学びの場に地域の方々が集っている学校、多良木高校。このことを誇りに思い、これからも地域と共に歩み続けたいと思います。

インターシップに取り組む君たちへ

インターンシップに取り組む君たちへ

明日から3日間、皆さんは、学校を離れ地域社会の中で実習をします。実習とは実際を学ぶことです。知識ではなく、仕事、職場の実際を学ぶのです。頭だけでなく、身体中の機能をフルに使って修得してきてください。

皆さんを送り出すことに、不安はあります。学校での指導は十分だっただろうか、各事業所に御迷惑をおかけしないだろうか、と。しかし、昨年度もそうでしたが、地域の方々は、「高校生のためですから」と快く協力してくださいます。次代を担う高校生を地域全体で育てていこうという協力体制が球磨郡はできています。有り難いことです。各事業所の御協力あってこそインターンシップは実施できるのです。「この度は、実習させていただき、有難うございます。」と最初の挨拶では感謝の思いを表明してください。

そして、自分以外は皆先生という思いで、謙虚に取り組んでください。人と接するときは努めて笑顔をつくってください。楽しいから、幸せだから笑顔になるのではありません。笑顔だから楽しさ、幸せを呼ぶのです。

失敗することがあるでしょう。真剣に取り組んだ結果の失敗は、必ず認めてくれます。ある製造業の社長さんが言われました。「成功の反対は失敗ではない。何もしないこと。失敗しないと学べないことがある。」と。そういう意味では、皆さんは失敗をするためにインターンシップに行く、と言ってもよいかもしれません。

皆さん一人一人が多良木高校です。「おっ、多良木高校生か。野球はベスト4まで勝ち上がり、よく頑張ったね」と言われるかもしれません。その時は、「応援してくださってありがとうございます。」と学校の代表のつもりで御礼を言ってください。コミュニケーションとは言葉の往復、往来です。一方通行にならいないことです。こちらから積極的に挨拶する、わからないことは尋ねる、そして指導や助言を受けたら、必ず返事をする、そのような基本的なことができればコミュニケーション能力は上達していきます。

皆さんが充実した3日間を過ごし、一回り成長して学校に帰ってくることを期待して挨拶とします。

* 多良木高校インターシップ(職場体験)事業は、9月1日~3日にかけて2年生全員63人が多良木町はじめ人吉市、球磨郡の計33事業所の御協力で無事に実施できました。

御協力いただきました各事業所の皆様方に厚く御礼申し上げます。

(上球磨消防署でのインターンシップ)

登録機関

管理責任者

校長 粟谷 雅之

運用担当者

本田 朋丈

有薗 真澄