SSHの授業

【SSH】講演会「ヒトの隣人:霊長類から学ぶこと」

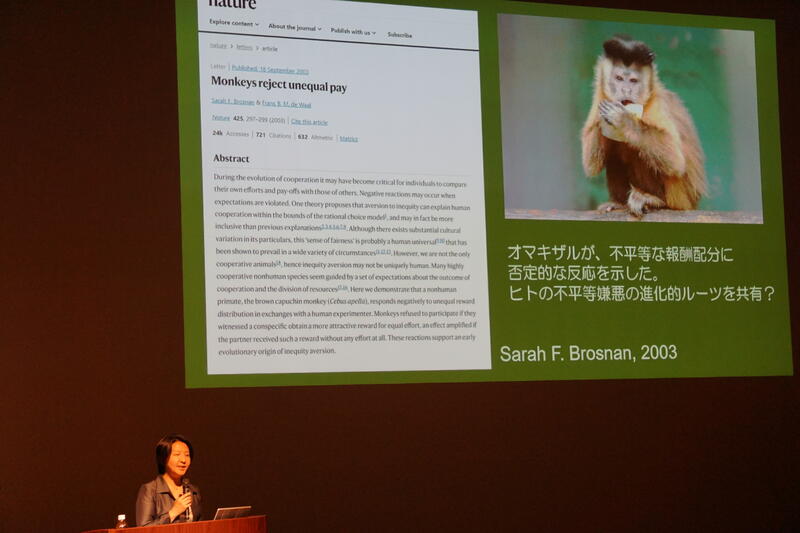

5月27日、SSH講演会が開催されました。今年度は、公益財団法人日本モンキーセンター(愛知県犬山市)の赤見理恵(あかみ りえ)先生に、「ヒトの隣人:霊長類から学ぶこと」と題してご講演いただきました。

ご講演では、霊長類・霊長類学のおもしろさとして、ニホンザルの文化的行動や、実験で観察されたオマキザルの不平等な報酬配分に対する否定的な反応等、解説や映像を交えて説明いただきました。また、霊長類のもつ多様な社会形態等を踏まえて、霊長類の生態を知るのみならず、人間とは何かという問いの示唆を得ると同時に、霊長類が絶滅の危機に瀕していること、そしてその原因に地域紛争や難民等、人間が関わっていることを改めて認識しました。

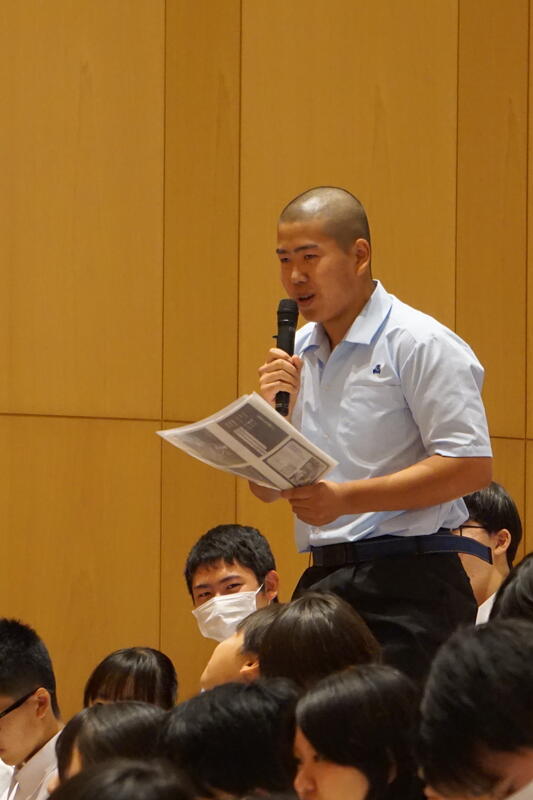

ご講演後の質疑応答では、本校生から「霊長類以外の動物で文化的行動は見られるか」「霊長類から警戒されずに観察するために必要なことは何か」等の質問があがり、詳細にお答えいただきました。

最後に、生徒を代表して2年5組の生徒が「(テレビ等で目にするチンパンジーについて)テレビで見る限り、楽しそうに生きているという楽観的な意見しか持っていませんでした。しかし、チンパンジーの社会のマナーについて初めて知り、人間がチンパンジーについて知らないまま育てるというのは、あまりよくないとわかりました。これからは表面だけでなく、多方面の視点から見て、分別をつけることを頑張りたいです。知らないままでいるのではなく、たくさん調べ、理解することも頑張りたいです。」と謝辞を述べました。

リンク:日本モンキーセンター:https://www.j-monkey.jp/

当日会場となった山鹿市民交流センターには1・2年生が出席。

3年生は会場と学校をオンラインで結んで、教室で講演会を聞きました。

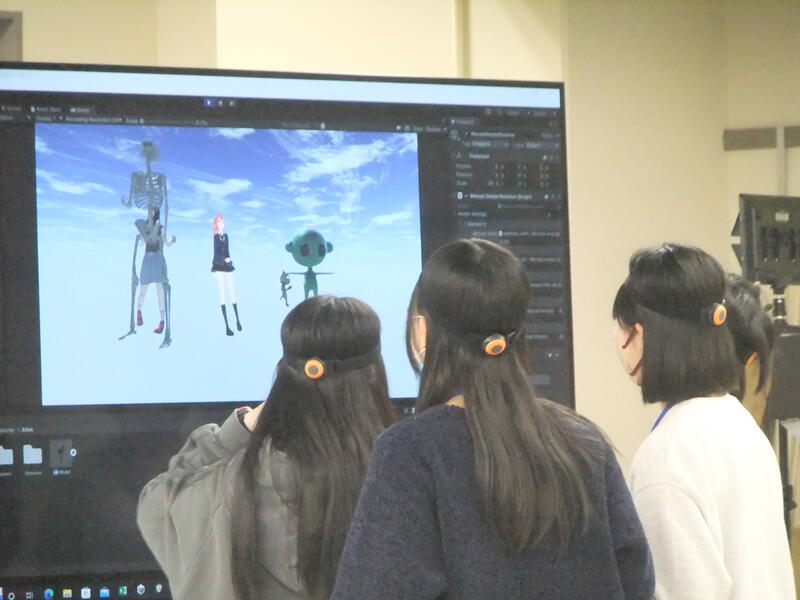

奈良女子大学女性エンジニア養成プログラムに参加

奈良女子大学の女性エンジニア養成プログラムに、1年生1名が参加しました。

プログラムは令和6年3月27日~29日に2泊3日で実施されました。

ワークショップ・プログラムのタイトルは

「メタバースの未来を描き、⾃分のキャリアを考える!」

SONYの社員の方がメタ-バース技術の概要や原理などを説明して下さった後、実際にメタバースを体験しました。

|

|

|

|

講義では、メタ-バース技術の内容だけでなく、キャリア形成についてのお話もあり、キャリアとは何か、どのように自分自身でキャリアを決めていくかについても改めて深く考えることができました。

|

|

参加した生徒は、「メタバースはこれから世の中で絶対必要になる面白い技術。もっと知りたいと思った。色々な仕事を調べて視野を広げたいと思った」と話していました。全国の高校生とも知り合うことができた貴重な経験でした。

お世話になった関係者の皆さん、ありがとうございました。

おまけ↓ 奈良女子大学は閑静な住宅街の中に位置していましたが、宿泊したホテルは近くの繁華街の中にありました。知り合った他県の生徒さんと一緒に2日間通学しました。

|

|

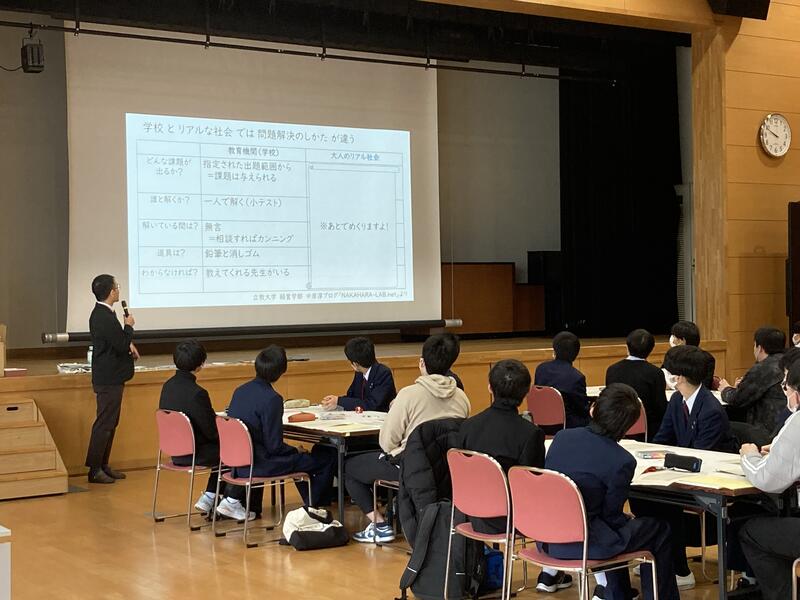

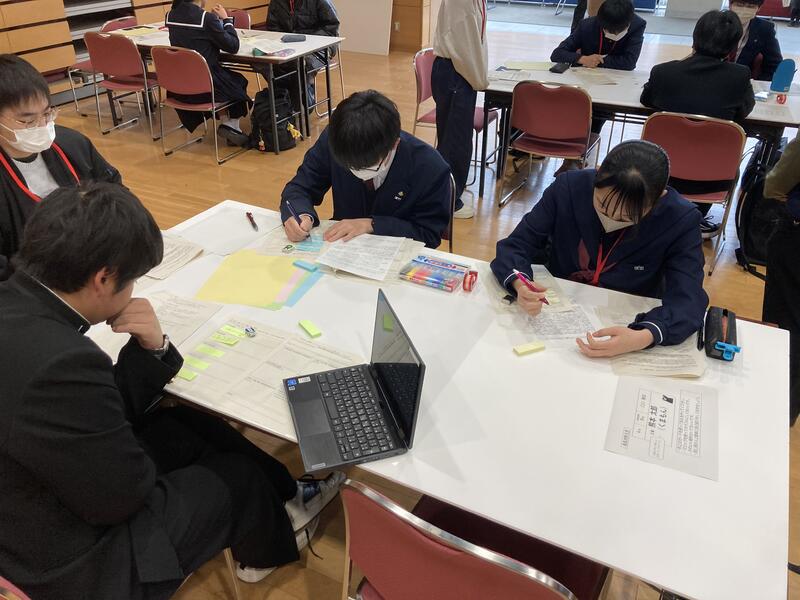

研究引継ぎ会

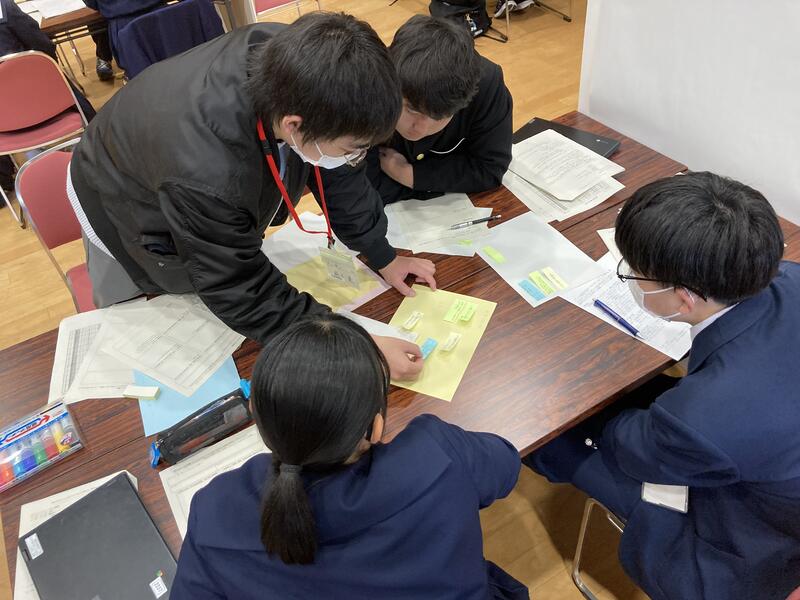

「自分の研究を引き継いで欲しい」2年生と「先輩の研究をやりたい」1年生をマッチングする「研究引継ぎ会」を行いました。

初顔合わせです。自己紹介から始まり、2年生が1年生へ研究内容を説明しました。

|

|

|

|

3年生から引き継がれた2年生の研究を更に1年生が引き継ぐ「孫研究」も生まれそうです。

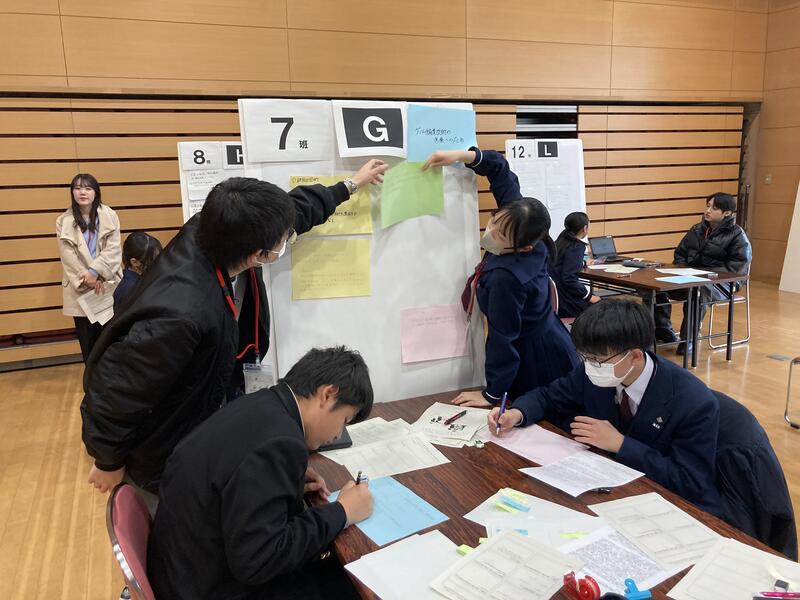

令和5年度 理数探究(YSP:山鹿サイエンスプログラム)研究成果発表会

3月15日(金)、本校の25の教室及び体育館に分かれ、1・2年生全員が1年間を通して取り組んだ探究活動の成果を発表(ポスター)しました。同級生・先輩・後輩の発表を互いに聞くことで、次年度の課題研究につなげる良い機会となりました。保護者や地域の小・中学校の先生方にも御来校いただきありがとございました。

令和5年度 YSP(山鹿サイエンスプログラム)代表者成果発表会

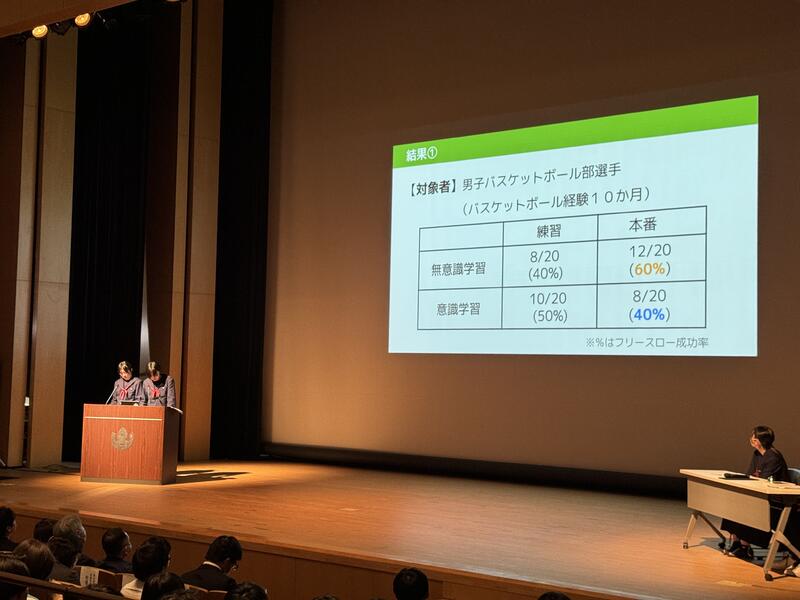

3月14日(木)、「総合的な探究の時間」において、探究活動を続けてきた2年生の代表者による成果発表会が行われました。夏休み等に学校を出て、専門の方にインタビューを行う、多くの人にアンケートを取る等の自身の研究をまとめてきました。今日の発表会では、大学の先生方や地域の方、2年生や1年生が見守る中で、山鹿市民交流センター文化ホールで堂々と発表しました。今回発表した生徒と研究分野は、以下のとおりです。

2年1組 片山さん・原口さん(スポーツ健康科学分野)、2年2組 三森さん(人文科学分野)

2年2組 大城戸さん(教育・社会分野)、2年3組 猿渡さん・4組 井上さん(地域・防災・法律分野)

2年4組 嶋田さん(科学分野)、2年5組 山内さん(医療・福祉分野)

2023年度 SDGs QUEST みらい甲子園 熊本県大会 ファイナルセレモニー

みなさん、こんにちは。

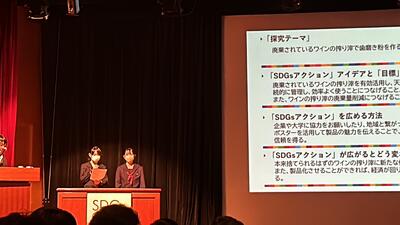

3月9日に熊本市の市民会館で行われた『2023年度 SDGs QUEST みらい甲子園 熊本県大会 ファイナルセレモニー』に鹿本高校から山鹿ブドウ班の2人が出席しました。

開会されますと、はじめに各チームの紹介が行われました。

山鹿ブドウ班の2人は、先日卒業した3年生の研究を引き継いで研究を行っています。

彼女たちは、ワインを作る際に出てくるブドウの搾りかすを活用して歯磨き粉を作ることができないか探究しています。

その後の表彰式では熊本県下40チームが応募した中でファイナリスト12チームに選出されましたが、惜しくも受賞は逃しました。

表彰式後のワークショップでは、小国高校の『OGUNIギフト制作チーム』の皆さんとお互いの活動に対して意見交換をしました。参加した2人は、相手グループの活動のレベルの高さに驚いていましたが、良いところや印象的なところを見いだしていました。

サイエンスセミナーinくまもと 参加

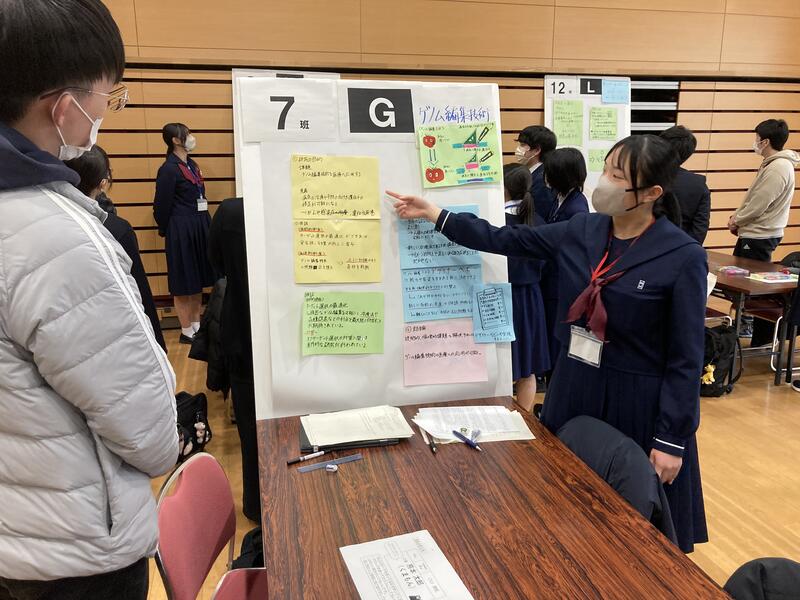

3月3日、正解のない現在未解決のテーマについて、グループで解決方法を話し合いポスターにまとめて発表を行う「課題解決型学習」に2年生1名が参加しました。

以下の4つのテーマのうちの1つを選択し、グループでポスターを作成しました。

①自動運転と人工知能 ②ゲノム編集技術の光と闇

③アルテミス計画と火星移住 ④気候変動に起因する線状降水帯の出現率の低下

|

|

本校生のグループは、「ゲノム編集技術の光と闇」をテーマにして、「医療技術への応用」に焦点を当てポスターを制作しました。熊本大学工学部の学生さんがTAとしてサポートしてくれました。

|

|

最後の投票では、同点1位で最優秀2班のうちの1つに選ばれ、ステージで発表しました。

|

|

同じ班で一緒にディスカッションや発表をした他校のみなさん、ありがとうございました!

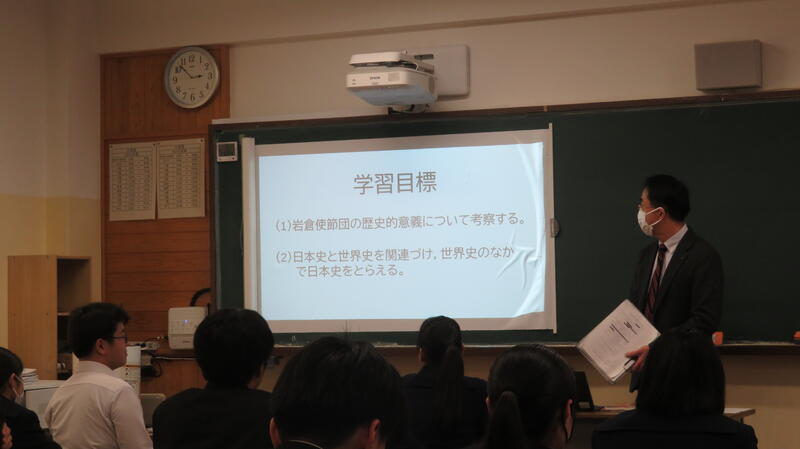

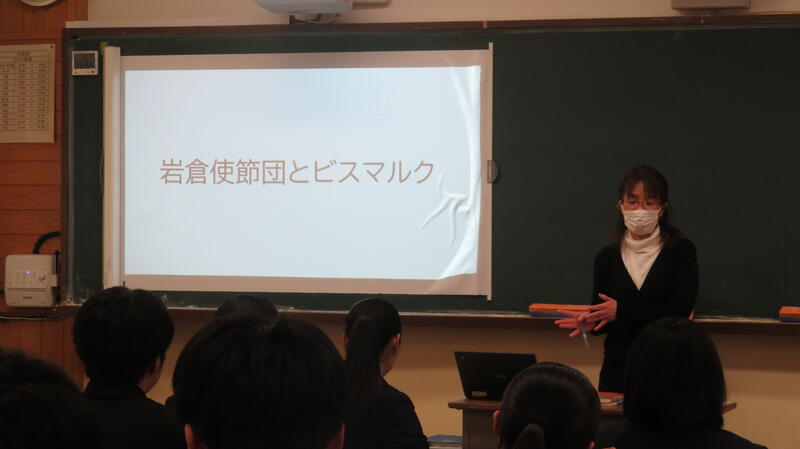

【クロスカリキュラム】歴史総合×日本史(岩倉使節団とビスマルク)

2年生理系クラスで、クロスカリキュラム授業が実施されました。

単元は「明治初期の対外関係」

岩倉使節団について説明を受け、使節団の歴史的意義について考察しました。

|

|

|

|

最後に、使節団が日本に与えた影響を自分たちで考えました。

世界史、日本史のそれぞれの先生の説明を聞くことで、当時の日本がどの国から強く影響を受け、どのようにして近代化を進めていったのかを、「覚える」のではなく「考える」ことができました。

東京大学先端研研究室へ訪問及び日本科学未来館の見学

12月26日(火)に本校2年生2人が東京大学先端研にお邪魔し、研究室訪問及び先端研クロストークに参加させていただきました。

インクルーシブな教育や研究環境の実現を目指されている並木先生と、昆虫の嗅覚センサを利用した探索ロボットの開発を目指されている神﨑研究室へ訪問してきました。各研究室で丁寧かつ実演を交えた説明をしていただき、生徒達も理解しやすかったようです。

午後からのクロストークでは、科学、芸術、哲学、宗教などの分野を超えて現代の課題とこれからの社会に向けたディスカッションが行われました。この会には大人だけでなく、青少年との交流も行われました。

12月27日は日本科学未来館の展示物を見学したり、体験したりしてきました。”老い”やこれからの社会を考える"未来逆算思考"など体験的なものが多く、まだまだ時間が足りなかったようでした。

【SSH】先生達の活動~KSC交流会~

熊本サイエンスコンソーシアム(KSC)は県内SSH指定校5校(天草高校、宇土中学・高校、熊本北高校、第二高校、鹿本高校)と理数科が設置されている3校(大津高校、熊本西高校、東稜高校)の計8校で構成されている組織です。

生徒の課題研究や高大連携の支援を行っています。

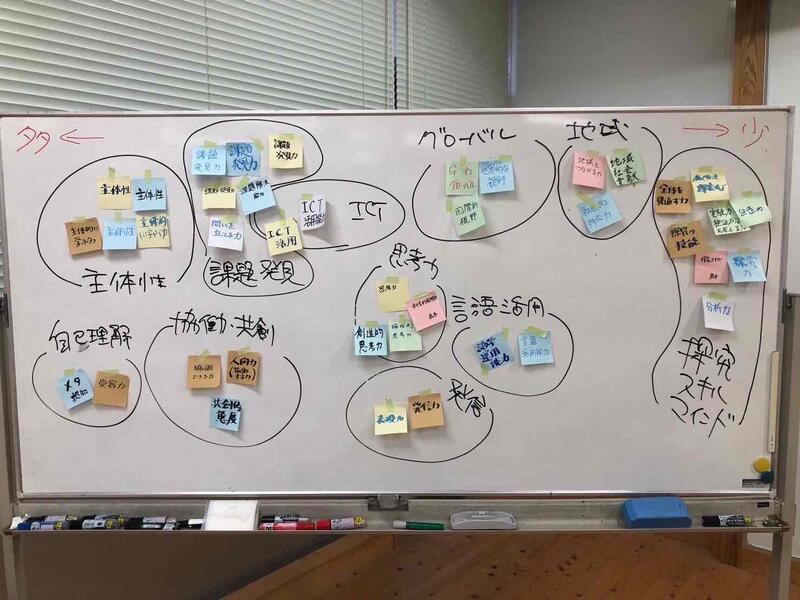

11月29日、KSC担当者交流会が開催され、ワークショップでルーブリック(評価規準)の作成方法などを学びました。

熊本大学の先生の講義や県内の指導教諭のレクチャーを受け、実際にルーブリックを作成してみました。

|

|

班で話し合い、徐々に形にしていきます。

|

|

|

|

先生も日々勉強です。