2024年5月の記事一覧

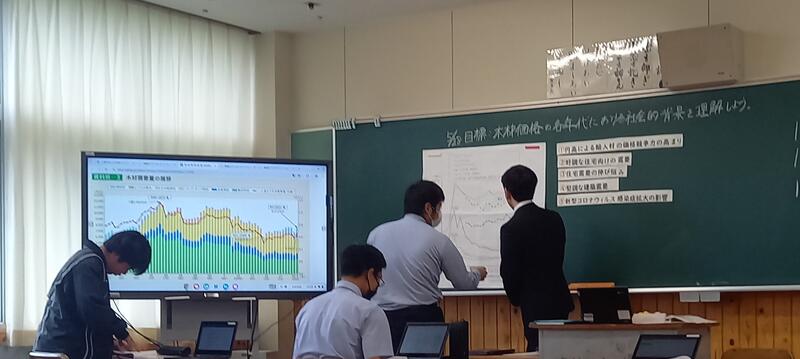

教育実習生の研究授業(グリーン環境科)

本日、4限目に教育実習生【令和2年度グリーン環境科(森林資源活用類型)卒】が林業(森林経営)の研究授業を行いました。

授業は木の形態(立木・丸太・正角)により木材価格の違いがあることや、木材の価格は㎥で算出するという内容でした。

生徒たちは真剣に先生の話しを聞き、グループで話し合ったり、ワークシートに取り組んだりしていました。

ICT機器を活用し、とても分かりやすい授業でした。お疲れさまでした。

2年総合ビジネス科×D-HORIZONとの協働授業<3>

本日3回目のD-HORIZON様との協働授業を行い、学校パンフレットの作成への最終的な意見集約を行いました。

普通科、農業食品科、グリーン環境科、社会福祉科の「キーワード」「キャッチコピー」を考えるというテーマに対して、友人を思い浮かべながら思考を巡らせたり、ネット検索で情報を収集したりしながら、生徒それぞれの方法で頑張っていました。「守る」「支える」「つなぐ」「寄り添う」など、まさに阿蘇中央高校の強みを表したキーワードも出てくるなど、とても充実した時間となりました。

【生徒の感想】

〇学校パンフレットの作成への準備がこれほど大変なのか気づかされた。スキルやソフトウェア活用だけでなくそれまでの過程が重要だと認識できた。

〇今回のパンフレット作成の授業では、発表の時などに積極性が足りないところが反省点だなと思います。今日の授業でもうちょっと自分から積極性をもって行動できていれば、もっと自分の成長につながると思います。

〇学校パンフレット作成を行って、パンフレットを作る前は分析をしたり表紙を考えたりしないといけないとわかりました。自分の学科だけではなくてほかの学科のキーワードやキャッチコピーを考えることも大事だとわかりました。

〇阿蘇中央高校は、人間の生活を支える食、環境、福祉、ビジネスを学べるとても良い学校だと感じることができました。

今後は、3回の協働学習で学び得たこの知識・技術を生かしセルフプロデュース(自己表現)という視点を持って、次の課題(名刺作成)に取り組む予定です。協働学習3(動画)

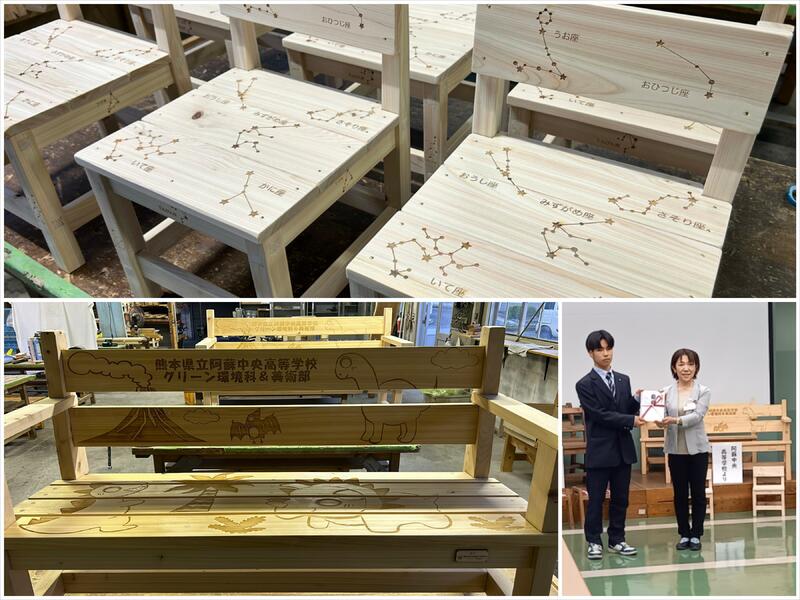

こども本の森にて いすの贈呈式(グリーン環境科)

5月16日に熊本県立図書館で本校の生徒が製作した椅子の贈呈式が行われました。美術部が制作した絵をレーザー加工機で材料に刻みこみ、それを基にグリーン環境科森林資源活用類型の生徒で椅子を組立ました。贈呈式では、3年の吉良山くんが「子どもが怪我をしないように、角を削って丸くして丁寧にやすりをかけた」と工夫した点を説明しました。入館時の受け付けや館外のウッドデッキ等で使用されるそうです。

高低差を調べてみよう!(測量:グリーン環境科2年)

高低差をはかる水準測量実習を行いました。生徒たちは決められた路線を2人1組でミリ単位まで観測。データを記録する野帳のかわりにタブレットにデータを入力し、皆で情報を共有しながら実習を行いました。誤差が小さかった班からは「やった~!」と嬉しそうな声が聞こえていました。

2年総合ビジネス科×D-HORIZONとの協働授業<2>

5月20日(月)に、2年総合ビジネス科×D-HORIZONとの協働授業<2>を実施しました。前回の生徒の付箋にのせた想いを受け取っていただき、一つひとつに丁寧にお返ししていただき、生徒たちはうれしそうでした。前回の基礎講座初級編の反省や成果をもとに、中級編へ移行し難易度もアップしました。パンフレットもリーフレットもやはり「表紙」が大事であるという意識を強く持つため、グループに分かれて思い思いのアングルやシチュエーションで学習用端末を使い表紙のイメージを膨らませました。講師の重岡様や野路様の雰囲気作りのうまさもあり、みんな楽しく取り組んでいました。

【生徒の感想】

〇自分はデザイナーみたいな職業には興味は持ってないけど自分も似たような職業に就きたいと思っているのでできるだけたくさんのことを学んでいきたい

〇今回の授業で感じたことはパンフレットやポスターを作るのには事前準備としてイメージとなる高層を作り、そのイメージに合う写真を複数作成するということがわかった。何事にも、事前準備が必要になるということがわかった。

〇アイデアを出してくれた人に対して否定から入らず、まず「おーいいね!」など肯定する言葉を発することが大事だと思った。その次に、こうしてみてもいいんじゃない?と言うと考えも深まるしあまり相手を傷つけづに話し合いができると感じた。

デザイン的思考には、華やかさ(ソフトウェア活用)までにある、地道な意見の洗い出しや掘り起こし、想いに寄り添う作業、つまり事前の準備が何より大切であることも生徒たちには伝わり始めているようです。生徒自身もこの協働授業の中で成長を感じるようになっています。次回は5月27日(月)に予定しています。

協働授業の動画を配信します。どうぞご覧下さい。協働学習の様子

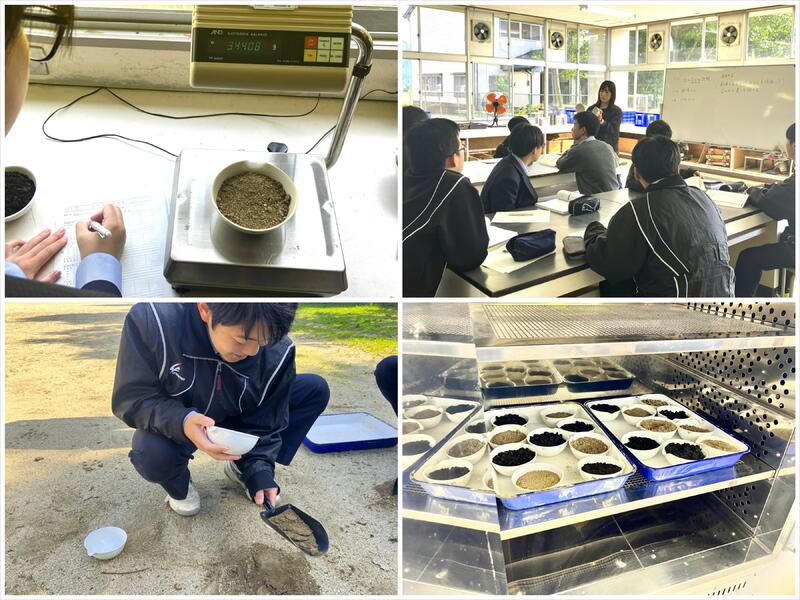

農業土木設計(グリーン環境科2年・環境デザイン類型)

圃場(畑)とグラウンドの土に含まれる水の量を調べるために含水比(がんすいひ)試験を行いました。土試料は恒温乾燥機を使い110℃で炉乾燥(24時間)します。含水比は土の状態を把握するために重要な数値です。適切な数値を知ることで地盤沈下や構造物の損傷を防ぐことができます。

令和6年度阿蘇中央高校阿蘇校舎生徒総会開かれる

5月21日(火)午後に令和6年度阿蘇校舎生徒総会が開かれました。

生徒会長挨拶、議長選出の後、令和5年度生徒会活動・決算報告が行われました。また、執行部・各種委員会より今年度の活動予定や目標が示され、本校の先輩方が起草し、採択された「阿蘇中央高校人権宣言」「携帯電話等の使用におけるモラル向上といじめ根絶宣言」が再度確認され滞りなく閉会しました。

生徒会執行部、各種委員会の役員、そして生徒会員である全ての生徒が、よりよい充実した高校生活のために尽力しています。6月19日(水)には生徒会執行部の改選が行われます。3年生にはあと少し、全力で生徒会を引っ張ってもらいたいと思います。

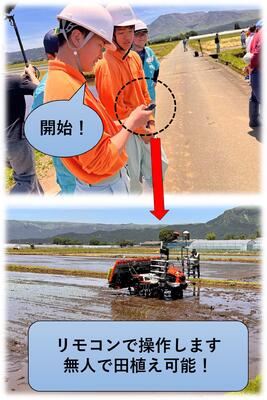

スマート農業part3 アグリロボ田植え機・・・無人です!(課題研究)

5月17日(金)は、自動運転のアグリロボ田植え機でスマート田植えをしました!なんと、リモコン一つで無人で田植えするのです!本日も中九州クボタさんの協力のもと、今のスマート農業の実際を体験することができました~✨

生徒たちの感想

・畔に乗らないように計算されているのがすごい。普段の田植え機だと真っすぐに運転するのが難しいが、それを田植え機自身でしてくれるのは緊張しなくていい。少ない人数で田植えできるのがいい。

・リモコン一つで動くのはもうラジコンみたいでした。動かし方や動く理屈がわかってよかった。大きい田んぼだとよりすごそう。

・実家で使っている田植え機は直進アシストがついているが、それはこのアグリロボほど自動でやってくれるわけではないので、とてもすごいと思った。均しが甘くがたがたな田んぼや、形がもっと歪な田んぼだとどうなるのか気になります。

2年総合ビジネス科×D-HORIZONとの協働授業<1>

5月13日月曜日5.6時間目に2年総合ビジネス科のソフトウェア活用の授業で、D-HORIZON様との協働授業を行いました。授業のめあては「デザイン思考を学ぶ」とし、講師の重岡様から「アートとデザイン」との違いや「デザインは、クライアントが存在し、その意向や想いに寄り添うことが求められる」と教えていただき、題材を「学校パンフレットを作成しよう」とした想いを校長先生より生徒にお話しいただきました。生徒たちはその思いに寄り添い活動を進めていきました。

【生徒の感想】

〇今回のD-HORIZONさんとの協働授業で感じたことは、自分の考えていることをアウトプットしていってアイデアを出していくことが大事なんだなと感じました。これまであやふやだった考えがみんなとアイデアを出し合うことで、しっかりとした形になっていくんだなと思いました。

〇デザインに関して、自分の中でのイメージが変わった。他校のパンフレットなども見せてもらっていい点を探したりすることもできて良い時間になった。

〇パンフレットなどを作る前に共感マップを作ったり他校の分析をしたりアイデア出しをしたりすること大事だと学びました。パンフレットを作るときは様々な準備をしてから作っているんだと感じました。自分の考えを出していけるようにしたいです。

今後もD-HORIZON様との協働授業を継続させていく予定です。生徒の「デザイン的思考」「プログラミン的思考」を育成していきます。

スマート農業part2 スマート農業促進授業!(課題研究)

5月8日(水)は、スマートアグリソリューションを行っている、中九州クボタさんから「スマート農業の現状と課題」について講義をしていただきました。講義では、スマート農業がどのように進化して今どんなことができるのか、どのように運営するのか、また色々なアグリロボについてお話していただきました。実際にアグリロボを使用している動画では、驚くほど真っすぐに畝を立てる様に感嘆しました。KSAS(クラウド型営農支援システム)という、農業経営にまつわる様々なデータをクラウドに収集・記録・自動集計し、分析したデータをもとに判断できるシステムがあり、作物の生育状況やカメムシがどこにどのぐらいいるなどのデータが目で見える形で把握できることに驚きました。今までスマート農業を少し遠いものと思っていましたが、実際は農家の経営に寄り添い、よりよい農業と環境の実現につながる大切な事業だとわかりました。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 米村祐輔

運用担当者 教務部

▼阿蘇校舎

〒869-2612

熊本県阿蘇市一の宮町宮地2460番地

TEL 0967-22-0070

FAX 0967-22-4142

▼阿蘇清峰校舎

〒869-2612

熊本県阿蘇市一の宮町宮地4131番地

TEL 0967-22-0045

FAX 0967-22-5161