2021年7月の記事一覧

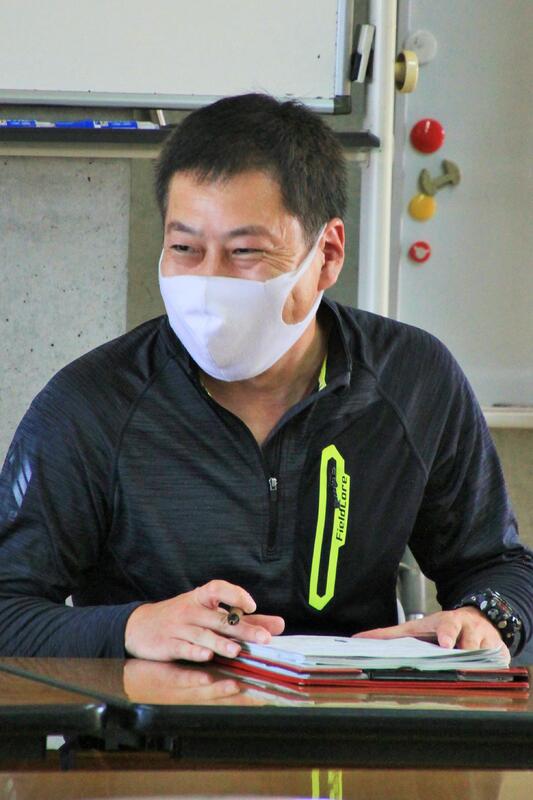

職員研修(観点別評価)

本日14:20から大会議室において、観点別評価についての研修会が行われました。教務主任の藤原先生から講義がありました。

救急救命法講習会

7月20日13時から、体育館で救急救命法の講習会を行いました。先生方と体育系部活動の部長と副部長マネジャー約100人が参加して行いました。東消防署託麻出張所の方々を講師のお迎えして、心肺蘇生法、AEDの使用法などについて、研修を行いました。会の最後に、バスケットボール部主将の木崎君が謝辞を述べて、閉会となりました。内容の濃い、より実践的な研修となりました。お忙しい中貴重な時間を割いて、このような素晴らしい研修の機会を与えていただきました託麻出張所の方々に、心より感謝申し上げます。

「救急車は熊本市内に何台あると思いますか?」という問い

答えは・・・25台です。意外と少ないのです。

また、熊本市は年間3万6千件の出動があり、21.1人に1人が救急車を利用していることになります。熱中症の場合、本人の意思で水を飲めなかったり、会話が成り立たない場合は救急車を呼んでいいと判断するようにとのこと。

令和2年度実績として、救急車が到着するまでに7分52秒かかっています。全国の平均は8分30秒。熊本県は比較的早い方ですが、その間に心肺蘇生法が必要な場合があります。

1分遅れるごとに蘇生率が10%下がります。心肺蘇生法を行わなければ、救急車到着までに80%の確率で助からないことになります。

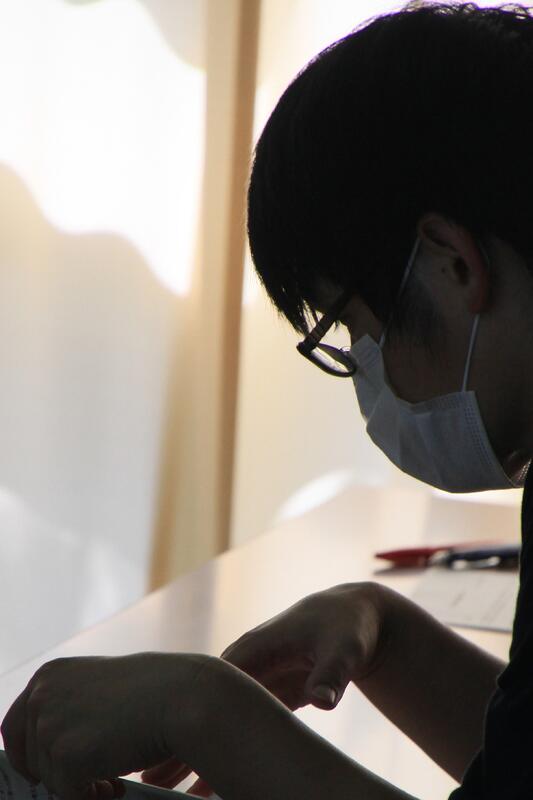

まずは自分の脈拍の確認を行い、また倒れている人が息をしているかの確認を行いました。

日頃から脈拍の確認は行っていないとできません。首で脈を取れるよう練習をしておきましょう。

6班のグループに分かれ、心肺蘇生法・AEDの使い方について学びます。

同じリズムで心臓マッサージを続ける必要があります。複数人が居る場合は、交代しながら行いましょう。

心肺蘇生を行う人・AEDを準備して取り扱う人・交代する人…と役割を決め、活動を行いました。

生徒たちもしっかりと心臓マッサージを実践しています。

AEDは機械の指示通りに行うと大丈夫です。パッドは心臓に対して対角線を結ぶように貼り付けます。

AEDは電気ショックで一旦心臓を止める役割があります。そして、元々備わっている心臓の働きを思い出させるとのこと。

胸の動きを見ています。倒れている人に向かって、「大丈夫ですか?」と声をかけて反応を見ます。

謝辞を述べるバスケットボール部主将木崎君

【茶道部】七夕お茶会(2021/7/20)

【茶道部】七夕お茶会(2021/7/20)

7月20日(火)茶道部で、小畑先生のご指導のもと、「七夕お茶会」が開催されました。

3年生も招き、2年生1年生がおもてなしをしました。掛け軸は「一期一会」、織姫(おりひめ)さまと彦星(ひこぼし)さまが天の川を渡って、1年に1度だけ出会えることから選ばれました。お菓子は、葛(くず)饅頭と金平糖。葛饅頭は、くず粉を使って、甘さを抑えたこしあんを包んで、少し冷やした透明感のある饅頭で美味です。

1学期終業式(2021/7/20)

7月20日(火)1学期の終業式が行われました。まず、式に先立ち、表彰式が行われ、なぎなた、空手道、水泳、写真、放送の各大会で輝かしい成績を収めた皆さんの紹介がありました。

続いて、推戴式が行われました。

夏休み期間中に行われる、全国高校総体(なぎなた)、国民体育大会九州ブロック大会(スポーツクライミング競技)、全国高校トランポリン競技選手権大会、全国高校総文(放送・弁論・自然科学の各部門)、県大会(合唱・吹奏楽)、NHK杯全国高校放送コンテストの各大会に出場する生徒たちの紹介とあいさつがありました。

続く終業式では、校長先生、教務、進路指導、生徒指導の各主任先生が1楽器間の振り返りと、夏休みに向けた心構え等についてのお話がありました。

最後に、生徒会文化委員長から、今年度の東颯祭のテーマ「夏色~思い出キャンパス~」が発表されました。

大掃除(2021/7/20)

大掃除(2021/7/20)

7月20日(火)1学期の最終日、終業式の前に、大掃除を行いました。