電気科ブログ

電気科・資格取得への取組

電気科・資格取得の取組

昨日、6月9日(日)に実施された、「2級電気工事士施工管理技術検定」の合格発表がありました。本校の電気科3年生が19名受検し13名の合格(合格率68.4%)、2年生が3名受検し1名の合格(合格率33.3%)でした。

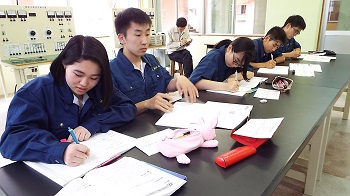

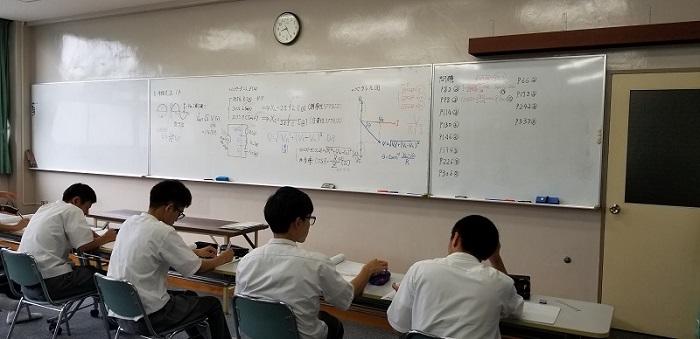

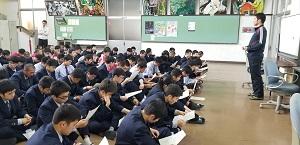

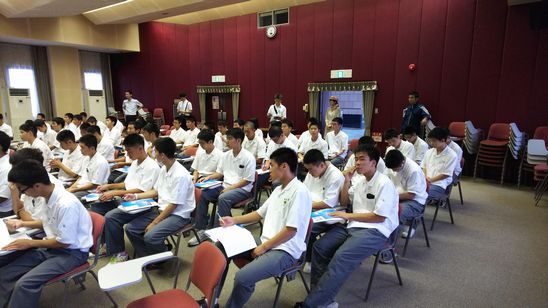

本日は、10月6日(日)に実施される下期「第2種電気工事士・筆記試験」の朝の課外風景を紹介します。現在、視聴覚室において、電気科2年生20名、建築科3年生5名、機械科3年生2名の27名で朝課外を行っています。本校では初めて、他の科より「是非、第2種電気工事士を受検したい」と生徒が申し出たため、電気科2年生と一緒に朝課外を始めました。

電気科の2年生は、すでに第2種電気工事士の勉強をしているため、視聴覚室の後でお互い教え合いながら勉強を進めています。他の科の生徒は、初めて電気を学ぶわけですから、初歩の「直流」と「交流」から勉強を始めています。席はより目が届くように、一番前に座ってもらい、初めて見る公式などに奮闘してます。他の科の3年生が真剣に取り組む姿勢に、電気科2年生にもいい刺激になっています。

課外風景①

課外風景②

課外風景③

第3回電気科・「親子で学ぶ」

第3回電気科「親子で学ぶ」

6月15日(土)10:00~11:30に、電気科では、親子で電気工事の業界や作業等を学び、生徒は3年間で取得する資格および資格の必要性、保護者は必要となる資格について理解することを目的とし、「人吉電気工事共同組合青年部」の協力を経て、出前講座を3年前から実施してます。

講師は12名で、殆どが本校の電気科卒の先輩方です。

今回の参加者は電気科26名(全員出席)、保護者16名、職員4名、講師を含め合計58名で実施されました。

人吉電気工事業協同組合 延岡理事長、九州電力(株)人吉営業所長 寶代所長の挨拶の後、電気科34期生 内布冷設(株)社長の「電気とは」と題して実験を含めた講話をしていただきました。講話の後は、実際に使用している工具等を腰に付けての点検口調査や、高所作業車での試乗体験など、普段では体験できない事をしていただき、生徒や保護者は大変勉強になったと思います。

朝早くからの準備 スリッパを並べての入室は当たり前

今回の講師陣です 開会の様子

延岡理事長の挨拶 九電(株)人吉営業所の寶代所長の挨拶

「電気について」講話をされる内布社長

実験の様子

小学生(弟)や保護者も体験されました

現場での電気工事作業の説明及び実演

実際使用する工具類の装着 工具を装備しての点検口からの検査

高所作業車の試乗体験

仲嶺科長の閉会の挨拶

授業を受けてのいろんな感想をいただきました。

【生 徒】

・資格について、考えなおすことができたました。

・たくさんの話や実演などができ、とても充実した時間を体験せきました。

・1年生のうちから、いろんな資格にチャレンジしたいと思いました。

・自分の将来についての目標がついたので、またこのような楽しい講話をして欲しい。

・いろんな電気工事の体験ができて、良かった。

・今日の学んだ事でこれからもっと頑張っていこうと思いました。

・楽しい講話、ありがとうございました。

・今日学んだ事を、これからの学校生活に生かしていきたいと思います。

・貴重な体感ができとても楽しかった。進路決定の目標に向けていい体験だった。これからも、勉強や資格取得に向け頑張ります。

・親と一緒に将来のことを学べて良かった。これから、将来について一緒に学んでいきます。

【保護者】

・電気について何となくしか分かってませんでしたが、今回の学びをとおして、少しですが理解でき嬉しく楽しかったです。子どもにも、もっと勉強に励み、資格取得にも頑張って欲しいと思います。

・子どもと一緒にいろいろ勉強ができて、大変楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。

・2年前に聞いた時より、今回の実演と体験は、ものすごくわかりやすかったです。高所作業車にも乗せていただくことができ、本人にとってもすごく貴重な体験になったと思います。

・一緒に勉強して、資格取得を受けます。

【講 師】

・まさか自分達が先生として、生徒の前で授業するとは、高校時代では考えられませんでした。今回の出前授業を通して、一人でも多く電気工事に興味を持っていただけるなら、授業をやって良かったと思います。

・私達の頃は球磨工業高校だけでなく他校も元気が良く、一言で言うと悪かったのですが、今の球磨工業高校は、部活・資格取得・ものづくり・地域貢献と、先輩として後輩の頑張りを見たり聞いたりして、本当に鼻が高いです。御指導されている先生方は本当に大変だと思います。

・1時間30分の出前授業ですが、「どう授業をすれば後輩達が電気に興味を持ってくれるか」で、悩みました。授業をされる先生方の御苦労が分かります。

ちなみに本校では、2月に人吉市電気工事共同組合青年部が主催する、人吉市鍛冶屋町の竹灯籠400本(イルミネーション)を設置する作業に、2・3年生の電気工事士の資格取得者を中心(機械科のロボット製作班)に60名ほど、「技術ボランティア」として毎年参加してます。今回参加してくれた生徒達が資格を取得し、一人でも多くこの技術ボランティアの事業に参加して、今回の「出前授業」の恩返しをしてくれる事に、期待します。

第3回電気科集会

第3回電気科集会

6月12日(水)15時から第3回電気科集会が行われました。

開会の後、仲嶺科長による「安全」についての話がありました。

電気は普段の生活において重要な部分を支えています。電気の無い生活は考えられません。しかし、電気は目に見えないため、ちょっとした気の緩みから大事故に繋がったり、大けがをすることがあります。これから、梅雨に入り、ジメジメした憂鬱な時期になりますが、気を引き締め普段の授業や実習に取り組んでください。と、話された後、今月は「心のきずなを深める月間」ということもあり、言葉は、人を傷つけたり、死に追い込んだりします。しかし、言葉かけ一つで、友達を励ましたり、立ち直らせたり、勇気づけたりもできます。電気科軍団の結束を一つにし、悩んでいる友達がいたら声をかける勇気・気づきができる生徒になってくれることに期待してます。と、話されました。

仲嶺科長の講話風景

電気科・第2回科集会

電気科・第2回科集会

5月14日(火)の放課後に、第2回の電気科・科集会が、電気科職員室前のピロティで行われました。明日から中間考査が3日間実施されます。1年生にとっては、高校生初めての考査となります。もちろん、3年生にとっても、進路決定の大事な考査となりますので、気を引き締めて考査に挑むよう話がありました。

真剣に仲嶺科長の話を聞く生徒達

電気科・科集会

電気科・第1回科集会

一年生が入学して、1ヶ月が経とうとしています。要約一年生も球磨工業高校の学校生活にも慣れ、充実した生活を送っているものと期待してます。そんな中、今年度から始まった、各科による科集会が行われました。電気科は、電気科職員室前で行われました。

仲嶺科長の「安全教育」を行った後、生徒部による「いじめ匿名連絡サイト「スクールサイン」の利用について」生徒部より紹介(加入)がありました。

仲嶺科長による「安全教育」

生徒部の先生による「スクールサイン」の説明

2年電気科・保育園体験

電気科2年・保育園体験

3月14日(木)10時から11時までの1時間、人吉市瓦屋町にある社会福祉法人 善隣福祉会 善隣保育園(園長:岡田好晴様)の協力のもと、電気科2年34名(女子2名)が、家庭科の授業の一環として保育園体験をしました。

この実習は、『子どもとのふれあいを通して子どもを理解し、近い将来自分が子どもを育てることをイメージして関わり方を学習する』ことを、目的としています。体験内容は、クラスによって違いますが、「ゲーム遊び」「粘土遊び」「新聞紙遊び」「絵本の読み聞かせ」等々、生徒達は園児と一緒に楽しい時間を過ごしました。

出発前の連絡

移動の様子

御世話になる善隣保育園

園長先生に挨拶をして、入室! 靴もきちんと並べ、普段の習慣が身についています

それぞれのクラスで、自己紹介をする生徒

絵本の読み聞かせの様子

ゲームの様子

グラウンドで遊ぶ園児達

生徒達も楽しいようです

別れの挨拶

生徒達も名残惜しいようです 帰りの様子

電気科第25回ロボット大会

電気科第25回ロボット大会

2月25日(月)④⑤⑥の工業技術基礎(実習)の授業において、1年生の第25回ロボット大会を実施しました。このロボット大会は今回で25回目と歴史ある大会で、1年生が入学して11ヶ月、これまで身につけた技術や知識を生かし2人ペアとなり対戦します。今年もいろんなユニークなロボットもあり、大会を盛り上げてくれました。いかに精密なロボットを製作しても操縦の難しさや本番でのハプニング(ハンダ部分が取れたり、ギアが破損する等)が発生しても、すぐに対処するなどして、無事大会が終了しました。大会最後には恒例となった優勝した生徒のロボットと職員の作ったロボットの対戦をしましたが、今年も何とか職員のロボットが制することができました。

開会式の様子 大会の様子

壊れた部品を素早く補強する生徒 決勝戦の様子

優勝したアッパー(久保田・黒木) 準優勝のタヤマシン(田山空・田山由大)

3位の完成品(松延) ユニーク賞(波多野・林伊歩樹)

最後に記念写真

電気科・課題研究発表会

平成30年度電気科 課題研究発表会

1月23日(水)の5・6時限に電気科3年による課題研究発表が行なわれました。3年生がこれまで1年かけて研究をしてきたことを緊張した様子で発表していました。真剣に発表する先輩を見て、1・2年生も真剣に聞いていました。

今年の発表は次の6班です。

発表1 家電品の修理&LED看板

発表2 太陽光パネルの研究

発表3 充電器(携帯電話用)の製作

発表4 照明器具の製作

発表5 BSO(野球部の表示板)ボード製作

発表6 ものづくり(EVカーの修理・エアホッケーの製作)

【発表風景】

仲嶺科長あいさつ 司会の福田(左)君と那須(右)君

発表1 家電品の修理&LED看板

発表2 太陽光パネルの研究

発表3 充電器(携帯電話用)の製作

発表4 照明器具の製作

発表5 BSO(野球部の表示板)ボード製作

発表6 ものづくり(EVカーの修理・エアホッケーの製作)

仲嶺科長の講評 いつもきれいにスリッパは並べて入室します

3年生から2年生へ 進路トーク

3年生が今年1年間経験した就職試験やそれまでの準備、また会社を決定するにあたってを、これから進路を決めていく2年生にグループ単位で話をしてくれました。

20分の3コマで、全部で3つのグループの話を聴きました。

2年生は、3年生の話にメモをとりながら真剣に話を聴いていました。

3年生は、後輩にむけて自分が経験してきたことを親切かつ丁寧に教えてくれました。

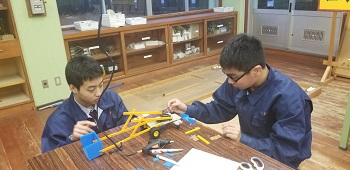

電気科1年・ロボット製作(実習)

電気科は平成6年から本校独自のロボット競技大会を行なっています。今年で25回目の開催となります。電気科では毎年、1年間で身につけた技術や知識を基に二人ペアになり、設計から製作までを話し合いながら1台のロボットを製作します。毎年、いろんなロボットが出来上がり3月上旬に大会を開催しています。大会開催日が決定しましたら御案内しますので期待していてください。

競技の説明を聞く生徒 設計の段階で悩む生徒

取る部分をどうするかお互いに話し合いながら、製作していきます

コートでイメージを確認し、工夫しながらアームの部分の製作をする生徒

どんなロボットができあがるか楽しみです

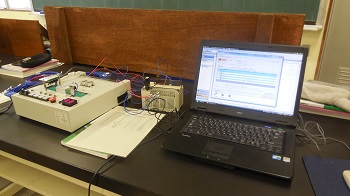

電気科2年・実習

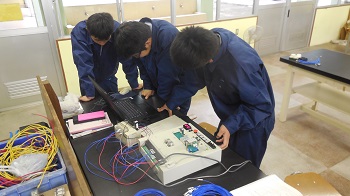

今回の実習セットです 先生の説明を聞いて、実習に入ります

班ごとに分かれてそれぞれ実習を行ないますが、分からないところは教科書を見ながら問題解決をし、協力し合いながら、実習の課題をクリアしていきます。

電気科・朝課外

電気科・1年夏休み課外

電気工事の筆記試験は10月7日(日)に行われますが、1年生にとっては直流電源しか教科書では習っていないため、単相交流や三相交流、電気工事の工具や法規など初めて見たり聞いたりするものばかりで、内容的には厳しいものがありますが、一人でも多くの合格者を出して12月に行われる実技試験へチャレンジさせたいと思っています。

部活動で練習試合や遠征等以外の生徒は、全員参加しています。

電気科・先輩による進路講話

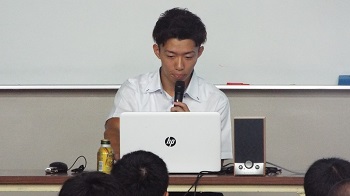

講話内容としては、会社の説明や発電所での仕事内容、福利厚生、休日の過ごし方やプライベートなどについてパソコンを使って分かりやすく説明していただきました。

1~3年生の113名が、横谷さんの講話を熱心に聞きました。

進路講話終了後、個人的に質問を受ける横谷さん

講話を受けて後輩より、いろんな質問が出ました。

①会社を選んだ理由を教えてください

②ボーナスはいくらですか?

③在学中に取得された資格を教えてください

④入社して取得する資格を教えてください

などの質問に対して、詳しく答えてもらいました。

講話終了後、1・2年生は7月6日(金)に行なわれた性教育の講話のビデオを見ました。

電気科2年・電気工事実技指導

今回はその実技指導の様子を発信します。

きれいにスリッパを列べて入室します かなり技術が身につきました

中には胸などを使い、圧着する生徒もいます 電線の数によっては両手で圧着します

終わった生徒から先生に見ていただきチェックを受けます 最後に解体した物は分別して捨てます

電気科1、2年 九州電力 川内発電所見学

川内火力発電所・川内原子力発電所展示館 施設見学および現地学習

電気科1・2年の工場見学として、九州電力川内発電所の見学と現地学習に参加してきました。

朝7時40分集合、出発で貸し切りバスで午前中は、川内火力発電所の見学をしてきました。午後からは原子力発電所展示館に行き、原子力発電所の構造および安全取り組みについて直接学習してきました。

火力発電所では、バスの中で発電の原理や環境への配慮について学びました。

火力発電所構内では、写真の撮影が禁止されていましたので、見学風景の撮影はできませんでした。

午後から原子力発電所展示館に見学に行きました。

施設について広報担当の方から説明がありました。

施設についてビデオを観たあと、九州電力様の安全対策への取り組みについて説明がありました。

その後、原子炉建屋の原寸大の見学をしました。

圧力容器内の原寸大の前で、説明を真剣に聴いています。

最後は、展示館前で1年生、2年生クラスの集合写真をとりました。

みんな、いい笑顔ではいチーズ!

学校では学べないことを沢山学んで、満足した様子です。

将来は、ここで学んだことを生かした素晴らしい技術者になって、日本の産業を支える逸材になれるように願っています。

電気科・「親子で学ぶ」

電気工事業より6名、生徒33名、保護者19名の参加で行なわれましたが、今回の目的である「電気工事業界や作業等を学び、生徒は3年間で取得する資格及び資格の必要性、保護者は必要となる資格について理解する」は、アンケート結果を見ても十分に達成できました。

講話をされた方も、「生徒や保護者は熱心に聞いていただき、また実験にも積極的に参加され、とてもやりやすかった」との感想をいただきました。保護者も「本当にこのような場を設けていただき、ありがとうございました。参加して、保護者としても大変勉強になりました。魅力ある科で勉強させていただける事を嬉しく思います。また、このような機会がありましたら是非参加させていただきたいと思います」との感想をいただきました。

受付の様子 開会の様子

電気工事業協同組合、前理事長の山田さん挨拶 講師紹介

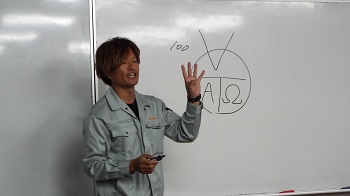

講話の様子 短絡実験装置

ペンシルの芯を使っての実験 保護者も実験に参加されました

安全ベルトを装着しての作業 故障個所の復旧作業

実際の作業ベルトを装着。生徒は重さに驚いてました。作業ベルトを着けて点検口から屋根裏を確認

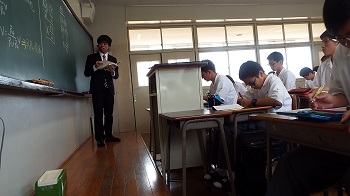

電気科・教育実習生(板﨑君)

板書をする板﨑君 真面目に授業を受ける生徒達

板﨑君、2週間、お疲れ様でした!!!!!

電気科・進路講話

講話内容は、関西電力の部門ごとの仕事内容や説明、高校の内にやっておいた方がいいと思うこと、仕事でのエピソードなどを取り入れ、詳しく『働くことの意義等』について話して頂きました。

高校生になると言われなくてもキチンとスリッパは列べて入室します 仲嶺科長による講師紹介

パソコンを使い、分かりやすく『関西電力』の説明をする西君

【生徒からの質問】

〇高校時代の評定を教えてください

〇福利厚生がいいと思われるところを教えてください

〇仕事をしていて嬉しいことは何ですか?

〇休日の過ごし方を教えてください

〇高校時代に取得された資格を教えてください

などの、いろんな質問が出て、生徒達にとっては大変勉強になったと思います。

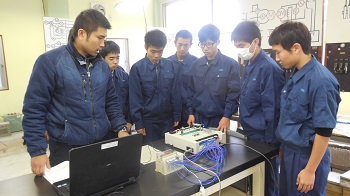

電気科3年・実習

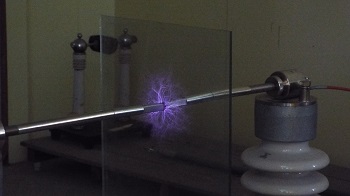

今回の実習は、交流高電圧試験装置を用いて交流高電圧の測定における危険防止について学ぶとともに、測定方法を習得する目的で、実習を行ないました。絶縁物であるガラスを用いてのコロナ放電の観察、球ギャップ装置を使っての実験、針電極と平板電極ギャップによる放電電圧の測定を行ないました。

絶縁物であるガラス表面に現れるコロナ放電 ガラスを貫通した穴(電流が通った穴)

球と球の間隔を10mm、15mm、20mmと拡げ3回づつ測定し平均値を記録します

全員で、交代しながら測定を行ないました

球ギャップの放電電圧の測定結果(平均値)は、以下の通りです

球ギャップの長さ10[mm] → 17.5[kV]で放電

球ギャップの長さ15[mm] → 26.0[kV]で放電

球ギャップの長さ20[mm] → 35.0[kV]で放電