2018年12月の記事一覧

修学旅行3日目①

本日は、生徒たちが待ちに待った「班別自主研修」の日。

1分でも早くホテルを出発しよう!と、起床から食事まで、生徒たちの勢いはすさまじいものがありました。

今回の自主研修の舞台は、宿泊地である「滋賀県」から、「京都」「大阪」「神戸」の大変広いエリアになります。最終帰着時間は20:00、帰着場所は大津プリンスホテルです。

生徒たちには、自分たちでマネジメントしたこの研修を、大いに楽しんでもらいたいなと思っています。

1分でも早くホテルを出発しよう!と、起床から食事まで、生徒たちの勢いはすさまじいものがありました。

今回の自主研修の舞台は、宿泊地である「滋賀県」から、「京都」「大阪」「神戸」の大変広いエリアになります。最終帰着時間は20:00、帰着場所は大津プリンスホテルです。

生徒たちには、自分たちでマネジメントしたこの研修を、大いに楽しんでもらいたいなと思っています。

修学旅行2日目④

成長する生徒たち

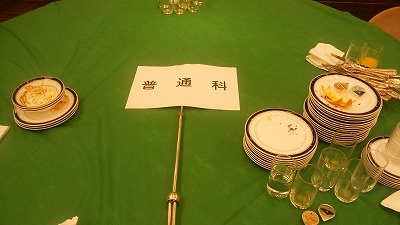

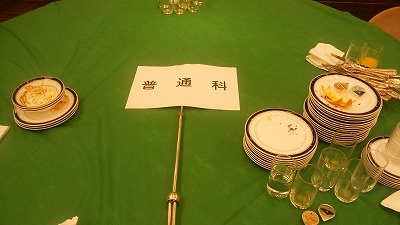

食事後の一コマから。

これ、食事後のテーブルの写真です。

「食べたら、同じ大きさのお皿を重ねる」

「食べ残しは一つのお皿にまとめる」

「スプーン、フォークはまとめる」...etcetc

昨日の時点では3テーブルほどしかしていませんでした。

今日は、18テーブルほどにこの現象は広がっています。

教職員が何か指示を出したわけでもないのに。

生徒たちは今回、修学旅行でホテルに来ています。サービスを受ける側の人間なので、本来は自分たちで一切の片付けを行う必要はないのかもしれません。しかし、生徒たちは気づいたようです。「サービスを受ける者として、マナーがある」と。

素敵だと思いました。

明日は、判別自主研修。生徒たちが一番楽しみにしている行事です。

明日に備えて、みんな早く寝るようです。

食事後の一コマから。

これ、食事後のテーブルの写真です。

「食べたら、同じ大きさのお皿を重ねる」

「食べ残しは一つのお皿にまとめる」

「スプーン、フォークはまとめる」...etcetc

昨日の時点では3テーブルほどしかしていませんでした。

今日は、18テーブルほどにこの現象は広がっています。

教職員が何か指示を出したわけでもないのに。

生徒たちは今回、修学旅行でホテルに来ています。サービスを受ける側の人間なので、本来は自分たちで一切の片付けを行う必要はないのかもしれません。しかし、生徒たちは気づいたようです。「サービスを受ける者として、マナーがある」と。

素敵だと思いました。

明日は、判別自主研修。生徒たちが一番楽しみにしている行事です。

明日に備えて、みんな早く寝るようです。

修学旅行2日目③

各学科、学科別研修終了後は、琵琶湖のほとりにある「大津プリンスホテル」へとやってきました。今日から2泊3日、お世話になるホテルです。

滋賀県内で、1stクラスのホテル!

研修で疲れ、バスの中で寝ていた生徒達でしたが、ホテルのイルミネーションを見て再びテンションが上昇!「すげー!めっちゃ綺麗!」「豪華だ」「修学旅行でこんなことろに泊まれるなんて・・・」という声が聞こえてきました。

☆どこもかしこも、煌びやか☆

夕食はビュッフェスタイル。新鮮な良質な食材がふんだんに使われたプリンスホテルの料理に、生徒たちも舌鼓。「おいしかった~」「いつもよりも多く食べられました」と、大好評でした。

☆海洋科学科の生徒集合☆

☆食事会場の様子☆

ローストビーフは、目の前で切り分けていただきました。

修学旅行2日目②

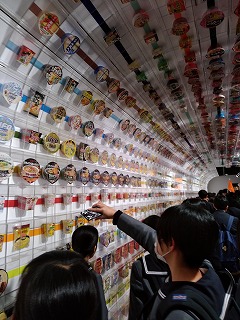

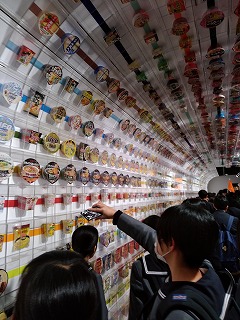

食品科学科は、「食品製造の面白さを再発見し、食品業界の理解を深める」をテーマに、カップヌードルミュージアム⇒明治なるほどファクトリー⇒コカコーラ京都工場と見学をしてきました。

まず、カップヌードルミュージアムでは、この半世紀で当たらし食文化となったインスタントラーメンについての学習を通じ、発明と発見の大切さを学びました。施設見学後は、それぞれの想いを込めた「マイカップヌードル作り」を楽しんでいました。

☆製麺の様子、インスタントラーメンの歴史☆

次に訪問した明治なるほどファクトリーでは、食品科学科の製品作りに欠かせないものの一つ「乳製品とチョコレート製品」について、その歴史や製造工程を学ぶことができました。「お菓子工場って、夢がありますよね」とは、食品科学科のNさんの言葉。到着後すぐ私たちを迎えてくれたのは、巨大なチョコレート!「私も、将来は誰かに夢を与える仕事をしたい」と、生徒たちに感動を与えました。

☆F&Lの生徒とチョコレート工場☆

うん、思わずかじりつきたくなりますよね・・・

まず、カップヌードルミュージアムでは、この半世紀で当たらし食文化となったインスタントラーメンについての学習を通じ、発明と発見の大切さを学びました。施設見学後は、それぞれの想いを込めた「マイカップヌードル作り」を楽しんでいました。

☆製麺の様子、インスタントラーメンの歴史☆

次に訪問した明治なるほどファクトリーでは、食品科学科の製品作りに欠かせないものの一つ「乳製品とチョコレート製品」について、その歴史や製造工程を学ぶことができました。「お菓子工場って、夢がありますよね」とは、食品科学科のNさんの言葉。到着後すぐ私たちを迎えてくれたのは、巨大なチョコレート!「私も、将来は誰かに夢を与える仕事をしたい」と、生徒たちに感動を与えました。

☆F&Lの生徒とチョコレート工場☆

うん、思わずかじりつきたくなりますよね・・・

修学旅行2日目①

修学旅行の2日目は、学科別研修でした。

学科別研修は、本修学旅行のメインテーマ「キャリア学習」に相当する大切な時間。生徒たちが「学びたいこと」「身につけたい力」「研修先」を協議し、半年前から準備をしてきました。

普通科は「普通のレベルを上げろ!」をテーマに、造幣局大阪⇒大阪府立大学⇒京都伏見稲大社⇒琵琶湖博物館の4つの施設を見学しました。

まず造幣局大阪では、貨幣鋳造の現場を実際を見学し、日本の製造技術の高さと貨幣の安全性、そして徹底したコスト意識を、改めてうかがい知ることができました。資料展示室にあった、カラー印字された(最新の貨幣製造の技術によって、金属加工+カラーでの硬貨作成を可能なのだそうです)世界の記念硬貨のコーナーは圧巻でした。また、秀吉公が家臣に与えた記念の大判(価値は、1億円を超えるものだそうです!)や、時価7742万円の金塊なども展示してあり、生徒たちは夢中で写真に収めていました。

☆造幣局大阪にて☆

本日できたての100円白銅貨幣

次に訪問した大阪府立大学は、人工照明を利用した完全密閉型の植物生産や、AI(人工知能)の農業への活用などを研究・開発している学校でした。その道の先進国家の一つであるオランダの大手電機メーカー「フィリップス」と、技術やノウハウをお互いにやり取りしあう関係だということも知りました。「『世界人口増加と、不足する農業地』の、2つの問題を同時に解決できるかも知れない、ものすごいアイディアですよね」とは、普通科のI君の感想です。

☆大阪府立大学C2研究棟にて☆

生徒たちの視線の先に、人工栽培されるレタスがあります

学科別研修は、本修学旅行のメインテーマ「キャリア学習」に相当する大切な時間。生徒たちが「学びたいこと」「身につけたい力」「研修先」を協議し、半年前から準備をしてきました。

普通科は「普通のレベルを上げろ!」をテーマに、造幣局大阪⇒大阪府立大学⇒京都伏見稲大社⇒琵琶湖博物館の4つの施設を見学しました。

まず造幣局大阪では、貨幣鋳造の現場を実際を見学し、日本の製造技術の高さと貨幣の安全性、そして徹底したコスト意識を、改めてうかがい知ることができました。資料展示室にあった、カラー印字された(最新の貨幣製造の技術によって、金属加工+カラーでの硬貨作成を可能なのだそうです)世界の記念硬貨のコーナーは圧巻でした。また、秀吉公が家臣に与えた記念の大判(価値は、1億円を超えるものだそうです!)や、時価7742万円の金塊なども展示してあり、生徒たちは夢中で写真に収めていました。

☆造幣局大阪にて☆

本日できたての100円白銅貨幣

次に訪問した大阪府立大学は、人工照明を利用した完全密閉型の植物生産や、AI(人工知能)の農業への活用などを研究・開発している学校でした。その道の先進国家の一つであるオランダの大手電機メーカー「フィリップス」と、技術やノウハウをお互いにやり取りしあう関係だということも知りました。「『世界人口増加と、不足する農業地』の、2つの問題を同時に解決できるかも知れない、ものすごいアイディアですよね」とは、普通科のI君の感想です。

☆大阪府立大学C2研究棟にて☆

生徒たちの視線の先に、人工栽培されるレタスがあります