2012年

「秋景色」最終回

紅葉(黄葉)も終わりに近づき、グラウンド周囲のイチョウも残り1本です。右のキミガヨランは年に2回開花します。持久走大会に向けて一生懸命走る1年生を見守っています。

「秋景色」その3

正門横ではモミジの緑から紅への変化を楽しむことができます。写真左は「古城医学校跡、明治天皇臨幸」の石碑です。古城医学校は熊本県最初の西洋医学校で、熊本洋学校と並んでいました。北里柴三郎、浜田玄達、緒方正規など、後の日本医学界を背負う人材を輩出しました。

「秋景色」その2

やっとさわやかな青空になりましたが、最高気温は約13℃までしか上がらず、12月中旬の気温です。定期考査も本日午前中で終了し、午後からは部活動が再開されました。

「秋景色」その1

13日(火)午後から気温が低下しはじめ、冬の到来を感じさせます。安永蕗子先生の歌碑のそばではニシキギが鮮やかに色づいています。(写真上)

冬服へ更衣

今日から全員冬服に衣替えしました。午前7時の気温が16.6℃(熊本市)と比較的温かい朝です。テイカカズラの葉も鮮やかに色づいています。

キミノバンジロウ

熱帯アメリカ原産のキミノバンジロウはグアバの仲間です。長径約3センチほどの小さな果実は熟すと黄色くなります。毎朝、ヒヨドリがやってきてついばんでいます。生物準備室前で。

ヒガンバナ

今朝の最低気温は19.4℃(熊本市、6時30分)を記録し、今秋初めて20℃を下回りました。校内のヒガンバナも開花し、やっと秋らしさを感じるようになりました。(生物第1教室西側)

オシロイバナ

南アメリカ原産の多年生草本。花は夕方から夜間にかけて咲くので,夕化粧(ゆうげしょう)と呼ばれます。花弁はなく,花弁のように見えるのはがくです。

今年初の猛暑日

台風7号による南風の影響で、朝から気温が上昇し、午前10時にはすでに34℃(熊本市)に達しました。最高気温は35.8℃を記録し、フェーン現象による熱風に包まれました。

坪井川の水位上昇

未明からの大雨で学校横を流れる坪井川の水位が上昇しています。1時間当たり30ミリ前後の大雨が降り続いており、午前0時から午前7時までの雨量は163ミリ(熊本市)に達しています。JR等交通機関の不通もあり、朝課外が中止されました。

クチナシ

八重咲きのクチナシが安永蕗子先生の歌碑のそばでひっそりと咲いています。左の写真は咲き始めです。

ツユクサ

生物準備室前ではツユクサが涼しげに咲いています。花弁は2枚のように見えますが、下に半透明の花びらが1枚あり、全部で3枚です。雄しべは6本ありますが、上段の3本はπ型、中段の1本はT型で受粉には関係していません。下段の2本が通常の雄しべで花粉が形成されます。

紫陽花七変化

セイヨウアジサイは日本原産のガクアジサイが改良されたものです。ガクアジサイでは中心部に両性花(写真上段右)と周辺に装飾花があります。装飾花はおしべとめしべが退化しており、花弁のように見えるのはがくです。セイヨウアジサイはほとんどが装飾花です。

ネジバナ

芝生等の背丈の低い草地に生育する小型のラン科の多年草。花が花茎のまわりにらせん状に巻いているのでこの名がついています。昨年より10日以上早く開花し、花期はほぼ終わりに近づいています。生物準備室前で。

ネムノキ

梅雨時に咲くネムノキは色鮮やかな紅白の雄しべが特徴的です。武道場南側という離れた場所にあり、高さ8~10mほどの高さに咲いているので、この花の存在に気づく生徒はほとんどいないと思われます。

梅雨入り

本日、九州北部の梅雨入りが発表されました。平年より3日遅い梅雨入りでした。アジサイも雨に濡れて鮮やかさを増しています。

ミニスイレン

スイレン科。旧1年10組前のビオトープで咲き始めました。

オオカナダモの花

アルゼンチン原産。原形質流動という現象を観察するのによく使われています。日本には雄株のみ帰化しています。生物準備室前で。

ニワゼキショウ

北アメリカ原産の帰化植物。赤紫色のほかに白色の花もあります。花は受精すると1日でしぼみます。

ドクダミ

白く見えるのは花弁ではなく、包葉(ほうよう)で花を包む葉です。花弁をもたない小さな花(写真右)がたくさん集まったものです。生物準備室前で。

テイカカズラ

定家葛。筒状になった花弁が5つに裂けてねじれ、プロペラ状に咲きます。体育館南側の石垣や清香館南側の石垣にたくさん垂れ下がっています。

ユキノシタ

白い5枚の花弁のうち、上3枚が小さく、下2枚が長いという独特の形をしています。本校正門の熊本城石垣で。

ヤマボウシ

山法師。花は中心部に小さい花がたくさん集まっています。白い花弁のように見えるのは総包片とよばれ、葉が変化したものです。白い総苞が白いずきんをかぶった山法師を連想することから付けられています。売店前で。

マツバウンラン

松葉海蘭。群生して、風にゆらゆら揺れているのがよく見られます。葉の形が松葉、花がウンラン(九州では見られません)に似ているところから、この名がついています。

シダレザクラ

中心部が花の集まりで、花弁のように見えるのは葉が変化したもので包葉と呼ばれます。花はやっと咲き始めたところです。白梅寮へ向かう坂道で。

シダレザクラ

満開は少し過ぎてしまいましたが,生物教室前のシダレザクラも春の陽光に包まれて輝いています。

春の嵐にも耐えて

校内の桜も満開を過ぎてしまいました。嵐のような風に吹かれながらも,頑張って咲いてくれています。

サクラの開花

熊本地方気象台は3月25日,サクラの開花を発表しました。本校のソメイヨシノも開花しています。昨年より数日遅いようです。白梅寮への坂道で。

ハクモクレン

青空に映えるハクモクレンの花。満開を迎えています。

オオイヌノフグリ

ヨーロッパ原産の帰化植物で全国的に見られる越年草。4枚の瑠璃色の花弁から2本の雄しべと1本の雌しべが出ています。

ユキヤナギ

バラ科の落葉低木。5枚の小さな花弁が枝全体について,可憐です。

キュウリグサ

葉を揉むとキュウリのような青臭い香りがするので,この名がついています。花の直径は約3ミリほどしかなく,目につきにくい花です。

トウモクレン

暗紫色の花が咲くモクレン。花弁の内側は外側に比べて白っぽい色をしており,対照的です。中国原産。売店横で。

満開のミツマタ

満開を迎えました。生物第2教室北側で。

ミツマタ

和紙の原料として用いられることで知られています。枝が必ず3つに分かれるので三又と名付けられています。ヒマラヤ原産のジンチョウゲ科の落葉低木。小花が咲きそろうと球形になります。生物第2教室北側で。

渡辺先生の梅、満開!

高校9回卒の渡辺満利子先生(昭和女子大学生活科学部管理栄養学科特任教授)より寄贈したいただいた梅が満開を迎えました。

サンシュユ

中国原産で江戸時代に薬用として渡来したもの言われています。葉に先がけて5mmほどの小花をたくさん咲かせます。玄関前のロータリー内で。

アセビ

ツツジ科の常緑低木。有毒植物。馬が葉を食べると苦しむというところから馬酔木(あせび、あしび)。校内には花がピンク色をしたアケボノアセビがあります。

早咲きのサクラ

桜の種類はわかりませんが,早咲きの桜が満開を迎えています。体育館北側で。

咲き分けの梅

紅梅と白梅の両方が1本の木に咲いています。右の写真は白い花弁に紅い斑が入っています。接ぎ木ではなく,昨年はとなり同士で紅白の花が咲いていました。

春の陽射しに誘われて

ここ数日の暖かさで,校内のウメも一気に開花し始めました。ミツバチやチョウ(写真はアカタテハ)が蜜を求めて盛んに飛び回っています。

マンサク

午後2時の気温が16.7℃(熊本市)もあり,春のような陽気になりました。長さ1.5センチ程度のリボン状の花弁4枚を持った花が、葉に先がけて咲きます。早春に咲くことから「まず咲く」「まんずさく」が東北地方で訛ったものともいわれています。近年は花弁の赤い園芸品種が民家の生け垣として使われたりしています。教室棟西側で。

紅梅

生物準備室前の紅梅も咲き始めました。三日連続の雨・・・。

梅の開花

生物準備室前のウメがやっと開花しました。2月5日頃,開花したものと思われます。昨年に比べて10日ほど遅くなっています。昨年も同じ木で最初に開花しました。

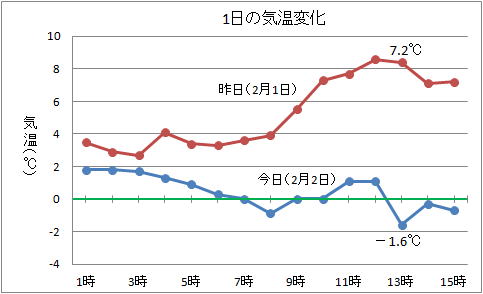

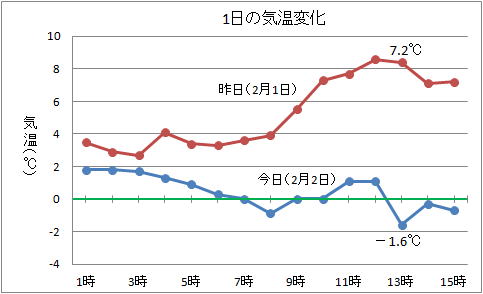

氷も分厚く

早朝から雪が断続的に降ったりして,厳しい冷え込みになりました。午前10時になっても,熊本市の気温は0℃の状態が続いています(熊本地方気象台のデータによる)。昨年は1月25日に梅が開花しましたが,今年は足踏み状態です。前期(特色)選抜の受験生も傘を差しながら,登校していました。

梅の開花も足踏み

早朝から雪が断続的に降ったりして,厳しい冷え込みになりました。午前10時になっても,熊本市の気温は0℃の状態が続いています(熊本地方気象台のデータによる)。昨年は1月25日に梅が開花しましたが,今年は足踏み状態です。前期(特色)選抜の受験生も傘を差しながら,登校していました。

厳冬

この冬一番の冷え込みになりました。熊本市で午前7時に-3.9℃を記録しています。1年9組前のビオトープにも氷が張っていました。

小雪ちらつく

仕事始め。13時の気温が熊本市で5.2℃と厳しい冷え込みになっています。時折,雪がちらつきました。

門松

正門脇の門松は技師の岡本さんの手作りです。お正月らしさを感じさせてくれます。